日光例幣使道・日光壬生道1 倉賀野宿→木崎宿

日光例幣使道とは1647年から221年間、朝廷の勅使が京から日光まで、徳川家康の法要の為に通った道。

中山道・倉賀野宿から日光道中・今市宿まで、日光壬生道を経由し三十一里十丁118.2km、勅使の気持ちになって歩いてみます。

2022.03.26

1.スタート地点まで

最寄り駅はさいたま市にある、京浜東北線与野駅ですが、電車遅延の為乗り換える高崎線が停車する、さいたま新都心駅まで自転車で移動。

この道は大好きな中山道です。

奥右手はさいたまスーパーアリーナ。

これから高崎線始発の各駅停車に、小1時間揺られます。

倉賀野駅に到着。

この駅名看板、懐かしく感じます。

何故かと考えたら、ホームのはずれに屋根が無く、屋根から看板を吊るせないからですね。

ホームの高さは国鉄時代のままで低く、降車時に感覚的に10~20cm程度の落差を感じます。

中央右に”日光例幣使街道”の表記。

駅から歩くと、地を這うような小さな道を跨ぎます。

灌漑用水であった五貫堀川の暗渠、歩いてみたくなりましたが次のお楽しみに。

皇女和宮も通りました。

中山道を江戸方面に歩きます。

この道を歩くのは2021年5月1日以来、その時は独りで京を目指したましたが、本日は家内と二人旅、詳しくは↓。

"うだつ"と呼び、防火目的でしたが、

後に建物の装飾に使われます。

Yの字の交差点表記が登場。

スタート地点の追分がみえてきました!

2.倉賀野宿

ここから始まります。

昨年中山道を歩いた時、この追分から日光方面を眺めましたが、五街道を完歩し、脇往還まで歩く事になるとは、考えてもいませんでした。

道標今昔物語、ここまでわかりやすく対比できる追分は珍しいですね。

ちょっとした広場になっています。

中山道十二番目の宿場。

日光例幣使道に入りました。

街道を歩き始め、スタート地点を振り返ると、よし歩くぞ!と覚悟が決まります。

”例幣使道”と”例幣使街道”どちらが正しいのでしょうか。

元々は例幣使道と呼ばれており、家康没前は朝廷があった京から、天照大神を祀り、皇室の祖廟である伊勢神宮に向かう道のことでした。

1616年4月17日に生涯を終えた家康の遺言に、

「遺体は駿河の久能山に葬り、一周忌後に下野の日光山に勧請」

と残されており、”東照大権現”の神号を受け日光東照宮が創設され、

1646年から、朝廷は例幣使の派遣を、伊勢神宮と東照宮、両方に派遣することになります。

八王子と高崎を結んでいます。

次の宿場玉村の名前を冠してます。

骨董会館、こんなに大きな骨董品店みたことありません。

前の歩道には、石碑・石仏が仕込まれています。

どこかにあった実物と思われます。

この時期は、冬と春の花々が競演するので、沿道の景色が華やぎます。

3.古墳のあるまち

粕川を渡り、徐々に高崎市の市街地から離れていきます。

市のスローガンですね。

高崎は日本一のだるまの生産地、この眼科の名前はトンチ効き過ぎ・・・。

街道は、写真突き当りの量子科学技術開発機構の敷地に遮られます。

重粒子線がん治療の研究所、この敷地の場違いな大きさは、重粒子線の実験に必要な装置があるのかもしれませんね。

研究所敷地に沿って進むと、左手に突然小高い丘が。

この付近には、4つの古墳があり綿貫古墳群と呼ばれています。

頂上には大きな石棺がドスンといった感じで置いてあります。

こんなに大きいのですね。

古墳と言えば埴輪ですね。

文化庁発表の埋蔵文化財包蔵地数(古墳・横穴)、都道府県別で群馬県11位。

1位兵庫県、2位鳥取県、3位京都府です。

このキャベツが、やわらかい春キャベツになるのでしょうか?

見た目は普通の固いキャベツの様です。

街道沿いは古墳がたくさんあります。

色とりどりの花々、春ですね〜♪

関越自動車道をくぐります。

4.玉村宿

曇り空ですが、小麦畑がまぶしいです。

道は見事な一直線。

瓦を大切に保存する家々。

このような保存方法があるのですね。

高崎市は”日光例幣使街道”、玉村町は、”日光例幣使道”と表現してます。

案内にあるとおり遺構があまり残っていませんが、目に入った歴史的な建物を、次の画像からいくつか紹介します。

稲荷神社。

2月の大祭では獅子舞が出ます。

コロナも絶滅しますように。

つくしの時期です、絵になりますね。

井田家住宅は、玉村宿を代表する旧家。

酒蔵や絹取引などを営んできました。

祭りが楽しみですね。

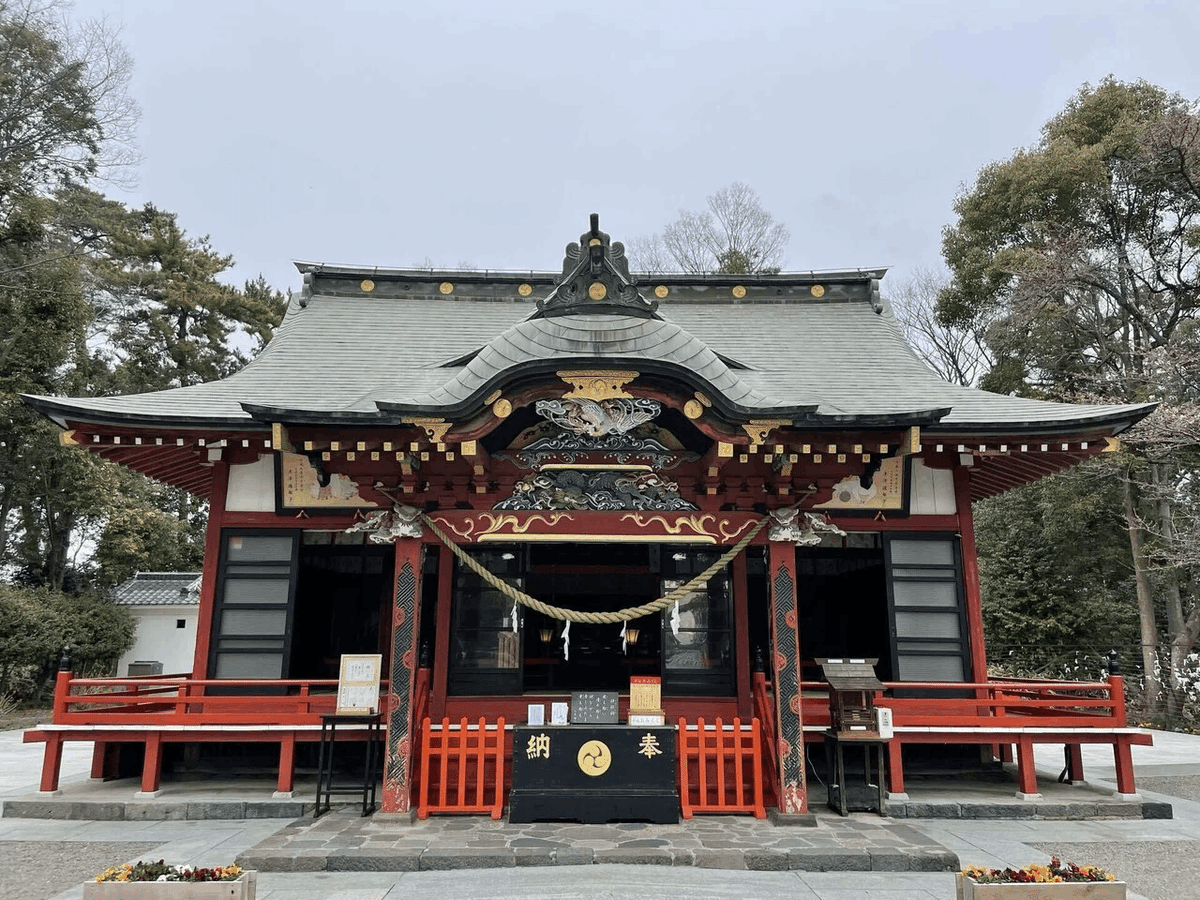

5.玉村八幡宮

玉村八幡宮。

頼朝が鎌倉鶴岡八幡宮から分霊。

奥の本殿は国指定重要文化財。

年末年始は相当賑やかになりそうです。

娘たちの将来の安産を祈願してました。

参拝者が様々なお願いが出来る様に、様々な取り組みに挑戦しています。

6.五料宿

九州を中心とするファミレスのJoyfull。

村の境界に建っていたそうです。

現在は八千矛神社の社殿があります。

二度と繰り返しません様に。

の競演。

早咲きの桜の木の横を抜け、利根川の手前まで来ると、国道354号の向こう側に、突然時が止まったかのような、五料宿の街並みがみえてきました。

この先の関所跡付近は、行き止まりに近い状態で、独特の雰囲気があります。

国道を渡る手前に静かに佇む、常楽寺。

門前には多くの石碑・石仏が整列。

国道を渡ります。

突き当たりの利根川の土手まで、200~300m位。

なんと郵便局がありました。

街道を歩き残っているある三大業種は、郵便局・酒屋・床屋です。

例幣道唯一の関所。

利根川を渡り、柴宿があった伊勢崎市に向かいます。

20人位のサイクリストに

ビュンビュン抜かれました。

7.柴宿

利根川を渡ると、すぐに柴宿中心地。

玉村宿と同じで一直線。

例幣使道と共に開発され、戦国時代につくられた街とは異なるからでしょうか?

地域別に作られています。

雷電神社。

雷が多い地域、群馬県・栃木県・茨城県に多く存在します。

例幣使道では珍しい直角のカーブ。

おっきりこみとは、埼玉県北部・群馬県南部地域の郷土料理。

幅広の生麺を、旬の野菜やきのこなどと一緒に煮込んで食べます。

素敵なキャンパスでした。

8.三ツ橋

県の形をしたデザインで統一。

右折と勘違いしがちです。

明治以降は地元の文教に尽力。

麻疹にかかった子どもに、禅師が経文を唱えると、熱が下がったという伝説。子どもが麻疹になったとき、三ツ橋の下をくぐると早く治るという俗信の発祥の地。

9.右赤城

常に進行方向左側にみてた赤城山が、この付近だけは右側にみえる地点。

東海道を京に向かう際の、左富士と同じですね。

絶対に迷いません。

島村渡船とは、群馬県・埼玉県境を流れる江戸時代中期から続いている利根川の渡し。

下の地図をみるとわかるのですが、利根川の向こうに群馬県伊勢崎市の飛び地があり、そこに向かう市道の一部として継続されてきましたが、2019年台風19号の影響で運休中。

市のHPに市民アンケートがあり、観光用として残せばよいとの意見が過半数を占めていました。

ちなみに船で渡った対岸には渋沢栄一記念館があります。

例幣使道に2つあった渡しのひとつ。

下流は利根川に合流。

10.境町宿

駕籠で居眠りをしていた勅使が、乳母の懐に抱かれている様だった。

との言い伝えがこの地域に残っています。

一本松稲荷大明神。

一里塚があったともいわれる場所。

高札場もありました。

利根川の対岸は赤レンガの産地。

建物や街並みに統一性は感じられませんが、なんとなく普通に残ってます。

お蕎麦屋さんで休憩。

また来たくなる名店でした。

11.木崎宿

国道17号バイパスは高速道路みたい。

街道を歩いていると、忠実に旧道に沿って進もうとしますが、時々このように、適当に歩くとなぜかリラックスできます。

行商人や大名行列の後ろの方は、そうだったのかもしれませんね。

旧石器時代の遺跡の様です。

当たりが多いですよね。

地域の名木に指定されています。

一隅を照らす巨大蝋燭。

店に活気がありました。

西・京都の表記が良いですね。

最寄り駅まで少し歩きます。

本当に多いですね、本日3軒目。

家康が

「わが遠祖は、上野国新田の一族徳川氏である」

と言っていた事が由来で、徳川氏発祥の地と謳っています。

太田市内には徳川町があり、なんと、徳川東照宮が!

来週は桜が見ごろでしょうね!

太田・足利、元気があれば佐野まで歩みを進めます。