大山道 矢倉沢往還5 関本宿→足柄

大山道を歩こうと調べていると、東海道の脇往還と同じルートで、矢倉沢往還と呼ばれ沼津宿まで続いていた事が発覚。山岳信仰よりも街道信仰が厚い私は、大山よりも沼津を目指したくなってきました。どちらを目指すか、夫婦で歩きながら終点を考えることにします。

2024.05.18

1.スタート地点まで

今日からは1泊2日で歩きます。

気温が30度まで上がる予報、ペットの老兎の身体が心配なので、エアコンを設定してお別れ。

出かける準備をしていると、荷物の近くに寄ってきたりして、後ろ髪を引かれます。

本日の日の出は04:32。

この時間帯、2ヶ月前は真っ暗でしたが、いつの間にか、すっかり明るくなってます。

京浜東北線・東海道線を乗り継ぎ約2時間で小田原に。

伊豆箱根鉄道大雄山線。

終点の大雄山駅近くにある、最乗寺への参詣鉄道として開業。今では小田原に向かう沿線住民の足となってます。

大雄山駅 駅舎。

味がある建物で、南足柄市制定の登録有形文化財に登録されています。

金太郎推しが凄いです。

熊と仲良くしている姿が多く、羨ましい限り、道中熊に会いませんように。

2.関本宿

足柄古道という呼び方が出てきました。

街道は時代によって様々な呼び方をされており、道の上には様々な歴史が地層のように積み重なっています。

赤坂御門から歩き始めて5日目。

今まで街道を説明する看板があまりなかったので、看板が劣化してよく読めませんが嬉しくなってきます。

緩やかな坂道が続きます。

峠の前の街道らしくなってきました。

花々に癒されながら歩いて、ふとふり返ると、彼方に南足柄市の街並みが望めます。

白地蔵尊。

安産と授乳にご利益があるそうです。

うどん粉を塗って白くしてある地蔵は初めてみました。

3.足柄神社

不思議な形の草を発見。

夫婦で名前を当てようと考えた結果、家内は"小判草"、私は"草鞋草"。

正解はコバンソウでした。

このような感じで覚えた草花は、忘れないですね。

足柄神社。

峠道の途中の狭い道沿いにもかかわらず、想定外の大きさの拝殿と本殿に圧倒されました。

途中後ろから、ブヒブヒと猪か豚か分かりませんが、鳴き声が聞こえてきたので、恐る恐るふり返ると、木の間から動いている茶色い獣の姿が見え隠れしてました。

猪だったら嫌なので急足で立ち去ります。

野いちごをいただきます。

甘くて美味しい!

川があるわけでも無いのに、突然シダ類が生い茂っている場所がありました。どうしてだろうか。

4.茶畑

蛇の抜け殻。

56年間生きてきた中で、蛇の抜け殻を見た事があったであろうか?

子どもの頃、近所の森に虫取りに行った際に見たような見ないような。

街道歩きでは、セミの抜け殻はよく見かけます。抜け殻ではありませんが、鹿の抜けた角を甲州道中笹子峠で見つけた事があります。

持ち上げると想像以上の重さ、よくこの角を二本も頭に乗せているなぁと感心しました。

持ち帰ろうとしましたが、リュックからはみ出すので断念。

代わりに蟻地獄を捕まえて、孵化するまで育てました。

甲州道中笹子峠を歩いた時の記録はこちら↓

突然石垣があらわれます。

遺構でもあるのか歩みを進めると、そこは眩いばかりの茶畑でした。

四季を通じて茶畑を見ているわけではありませんが、茶摘み時期の茶畑が一番綺麗なのかもしれません。

ここはまだ神奈川ですが、静岡県に近づいている事が実感出来ます。

街道を歩いてきた中で、印象的だった茶畑の風景を三ヶ所紹介します。

滋賀県甲賀市土山町の茶畑。

最寄りの土山宿は、私の中で東海道ナンバーワンの宿場町です。

詳しい記録はこちら↓

静岡県掛川市の茶畑。

さすが日本一の茶所、スケール感が圧倒的でした。

詳しい記録はこちら↓

佐賀県嬉野市の茶畑。

キリシタン文化が残る峠道に突然現れる茶畑、可憐な花が印象的でした。

詳しい記録はこちら↓

みかん農園の方との立ち話で、埼玉県から来たと話すと

「ずいぶん遠くからこんなところまではるばる来たね〜」

と、まるで海外から来た人に接するみたいな感じで驚かれました。

5.矢倉沢宿

独特の字体の南無阿弥陀の石碑。

アートです。

矢倉沢関所跡。

関所跡を覗き込むと現役の住宅で、子供が遊んでました。

自宅が関所って凄い事ですね。

街道を歩いていて関所跡を通ったのは、記憶にある中だけで12ヶ所、歩いた順に紹介します。

▽碓氷関所

中山道碓氷関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽贄川関所

中山道 贄川関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽福島関所

中山道 福島関所を歩いた時の記録はこちら↓

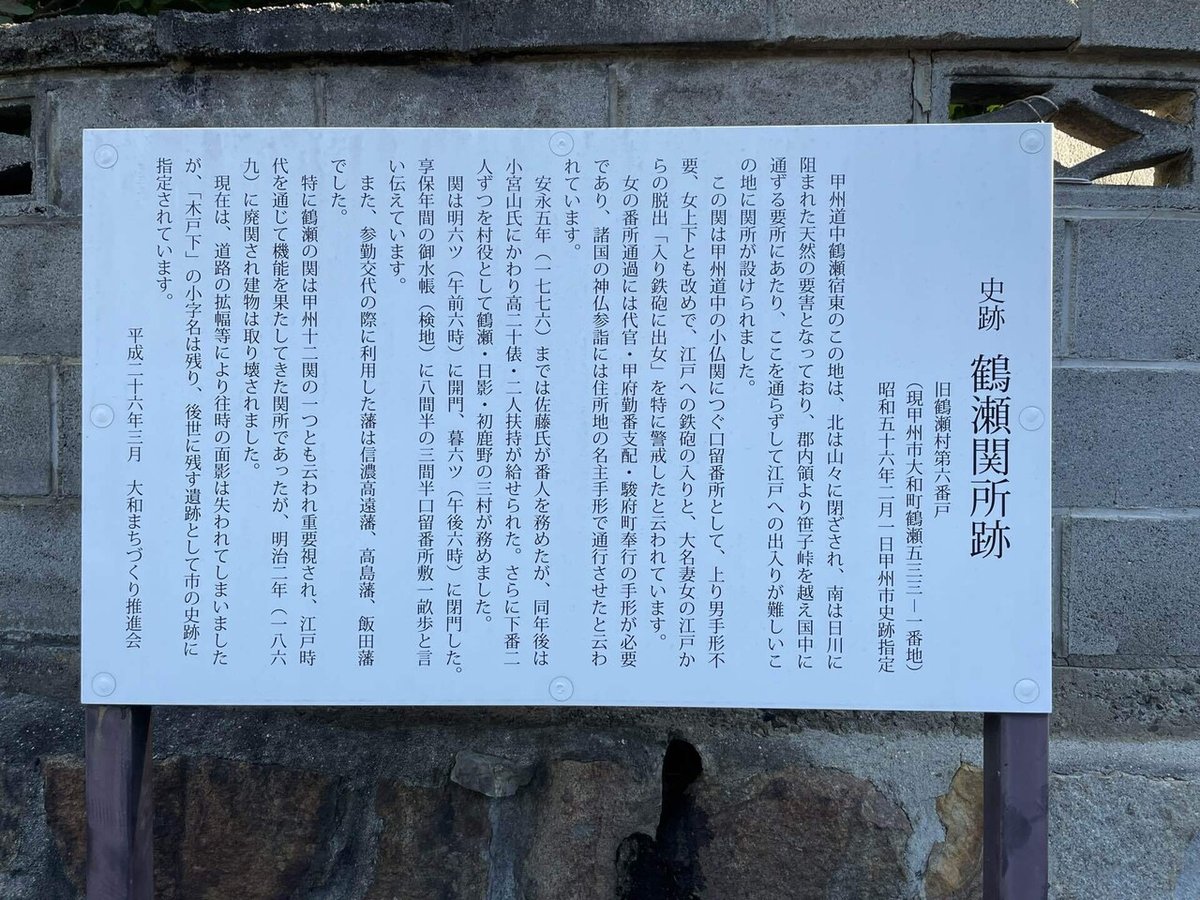

▽鶴瀬関所

甲州道中 鶴瀬関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽栗橋関所

日光道中 栗橋関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽市川関所

成田街道 市川関所を歩いた時の記録はこちら↓

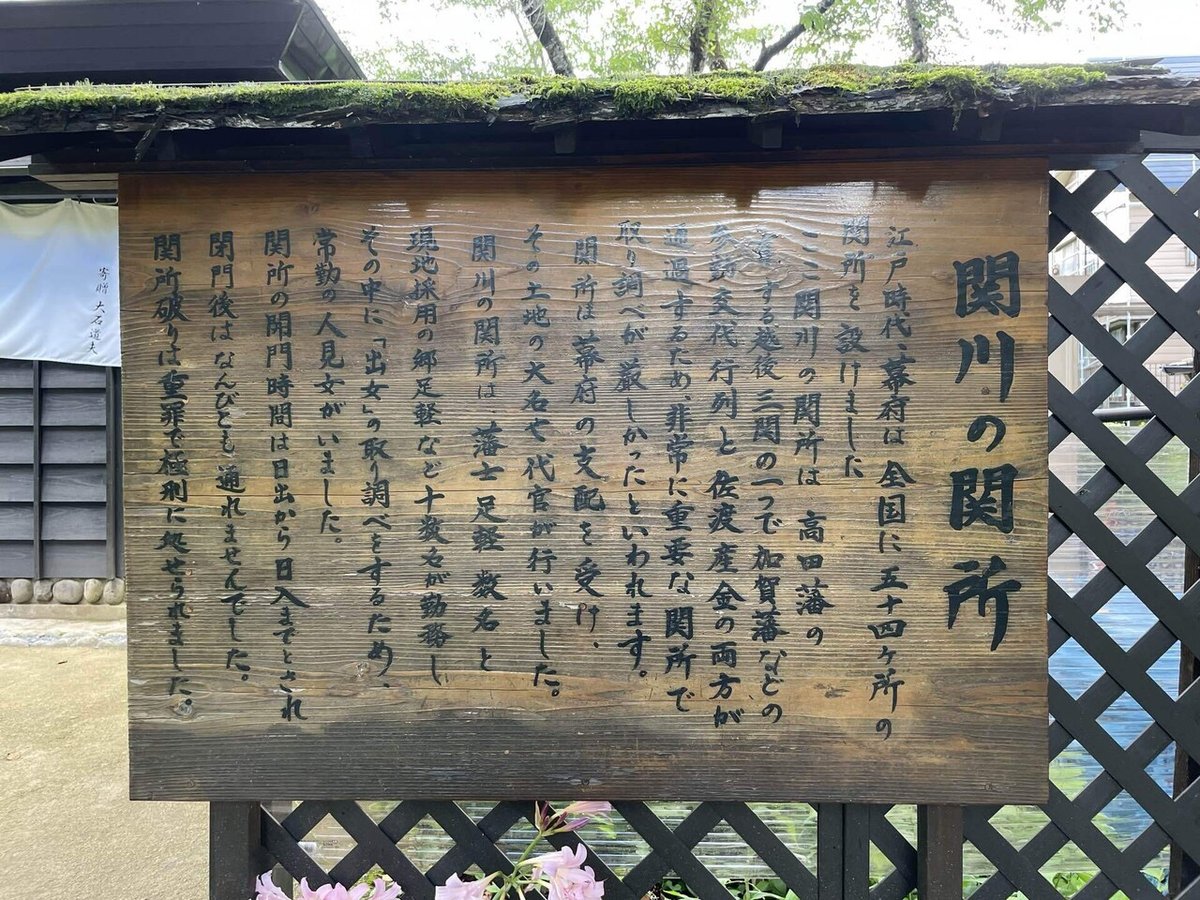

▽関川関所

北国街道 関川関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽新居関所

東海道 新居関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽気賀関所

姫街道 気賀関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽白河関

奥州道中 しらかわせきを歩いた時の記録はこちら↓

▽俵坂関所

長崎街道 俵坂関所を歩いた時の記録はこちら↓

▽勿来関

陸前浜街道 勿来関を歩いた時の記録はこちら↓

関所の紹介が長くなり過ぎました。

そろそろ矢倉沢往還に戻ります。

鳥獣ゲートを通過しましたが、出口なのか入口なのか、よくわからなくなってきました。

茶畑の横でひと休み。

さぁ、あと一踏ん張りでお昼ご飯です。

昔のままではないと思われますが、石畳が少し残ってます。

マムシ草と初て出会ったのは、甲州道中笹子峠。最初はあまりの毒々しさに、後退りしました↓

その後、日光例幣使街道の日光杉並木を歩いていた時に、マムシ草が伸び始めた頃の姿を、家内が奇跡的に発見します↓

まさに蛇の形、これは知らなかったら驚きますね。

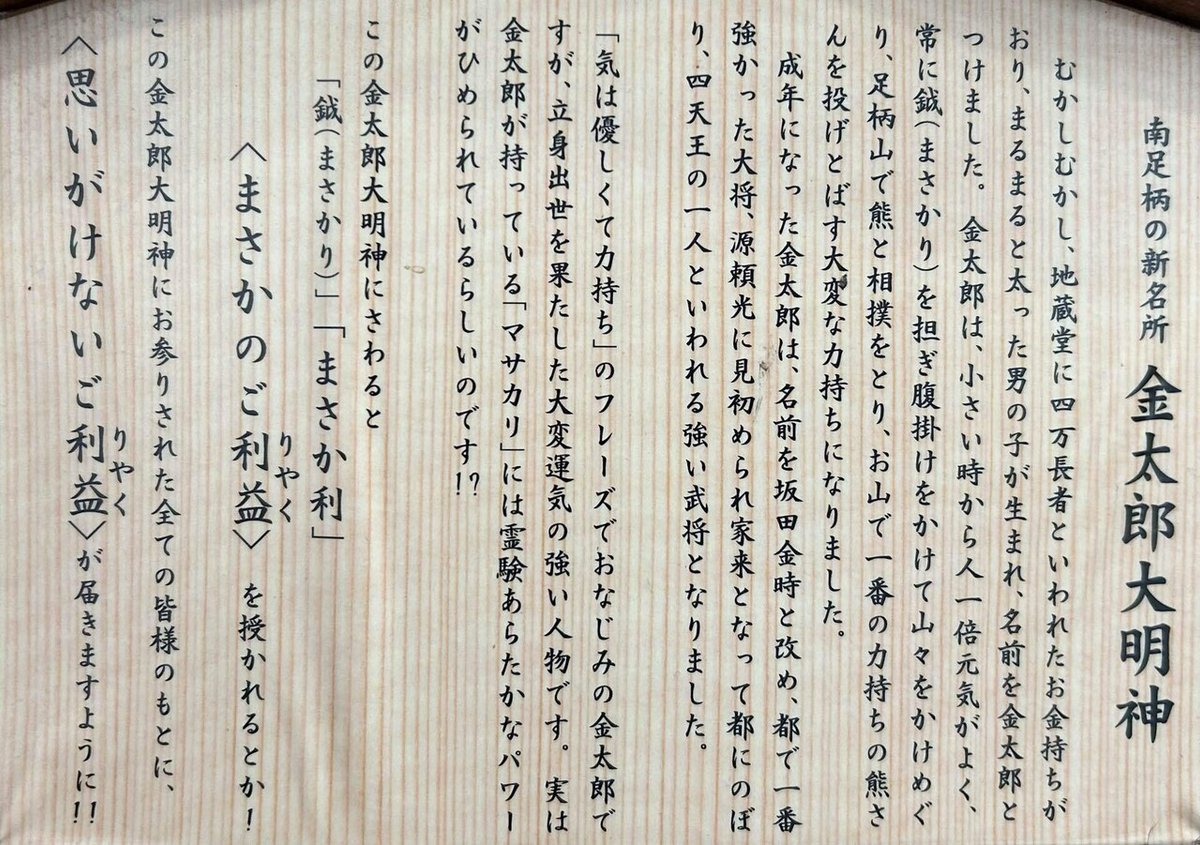

6.金太郎の生家

金太郎が実在の人物であるとは、知りませんでした。

だとすると、本当に熊の背中に乗っていたか、とてもに気なります。

さぁ峠道に入ってきました。

ビールが足腰を重くしてくれます。飲まなきゃ良いのに、わかっちゃいるのにやめられない、駄目ですね。

7.足柄峠

足柄古道。

徳川家康が天下を取る前は、この道が東西を結ぶ主要な道でした。

九世紀の初めには富士山の噴火で道が寸断された時期もあったそうで、道の歴史を感じることが出来ます。

峠にある一里塚は珍しいです。

足柄峠なので富士山が拝めると思っていたら、樹々が生い茂っていて拝めそうにありません。

峠の標高が759mしか無いので仕方ないですね。

峠を越えた降り道の途中、樹々の間から霊峰富士の姿を拝む事ができました。

赤坂古道の道標が出てきました。

矢倉沢往還のスタートが赤坂だったので、この様に呼ばれているのしょうね。

再び富士山。

樹々の枝の下に聳える富士山も、なかなかお目にかかれない風景です。

大名号塔。

見たことが無い大きさに圧倒されます。

独特の文字で"南無阿弥陀"と書かれた石碑を、足柄峠付近でたくさん目にしました。

この文字は、地元の唯念寺を開いた唯念上人の筆によるもの。

疫病退散を願って建てられ、高さ3.8メートルもあり、日本一と説明看板に書いてありました。

8.竹之下宿

愛鷹山。

富士山の隣にあり、山頂部分が噴火で吹き飛んでしまった様な形をしてます。

足柄史跡を守る会が、手書きで案内看板を作ってます。

美しい達筆で、ゆっくり読みたくなってきます。素晴らしいですね。

峠道が終わり平地が増えてくると、水田を目にする様になります。

田植え前後の1~2週間は、水鏡の様に周りの景色が逆さに映り、何気ない風景が驚くほと美しく様変わりします。

この先どこかで、水田に映る逆さ富士が楽しめそうです。

現職知事が問題発言で辞意をしたための選挙です。

知事はリニア建設に頑なに反対していましたので、今後は工事が進むと思われます。

見事な金太郎と熊。

金太郎の生家は神奈川県南足柄市でしたがここは静岡県小山町。

両県にまたがる人気者ですね。

不思議な大屋根が見えました。

逆方向なので行きませんでしたが、調べたところ嶽之下宮でした。

大屋根の下に社殿がある斬新な造り、悪天候時でも神事が快適に出来そうです。

家家の前に屋号の看板があります。

この付近が、竹之下宿の中心部だったのかもしれません。

足柄峠を越えて、ちょうど街道沿いにホテルがあったので、本日は20kmと短めの歩程でしたがこれにて終了。

宿でのんびりします。

9訪日外国人と富士山

夕食会場は私たち以外全員が訪日外国人観光客。賑やかで見ているだけで楽しくなってきました。

富士山ばかりに見惚れてました。

いよいよ明日は最終日です。