美濃路2 清須宿→稲葉宿

2024.06.15

1.西枇杷島

清須宿に入りました。

先ず目に飛び込んできたのは、大きな山車蔵が二つ。祭り当日、街に出た時電線は大丈夫かなぁと、心配になる位の高さでした。

紅塵車。

西枇杷島町には、五輌のからくりの山車があり、紅塵車の山車だけが唯一、解体せずに蔵に入るそうです。

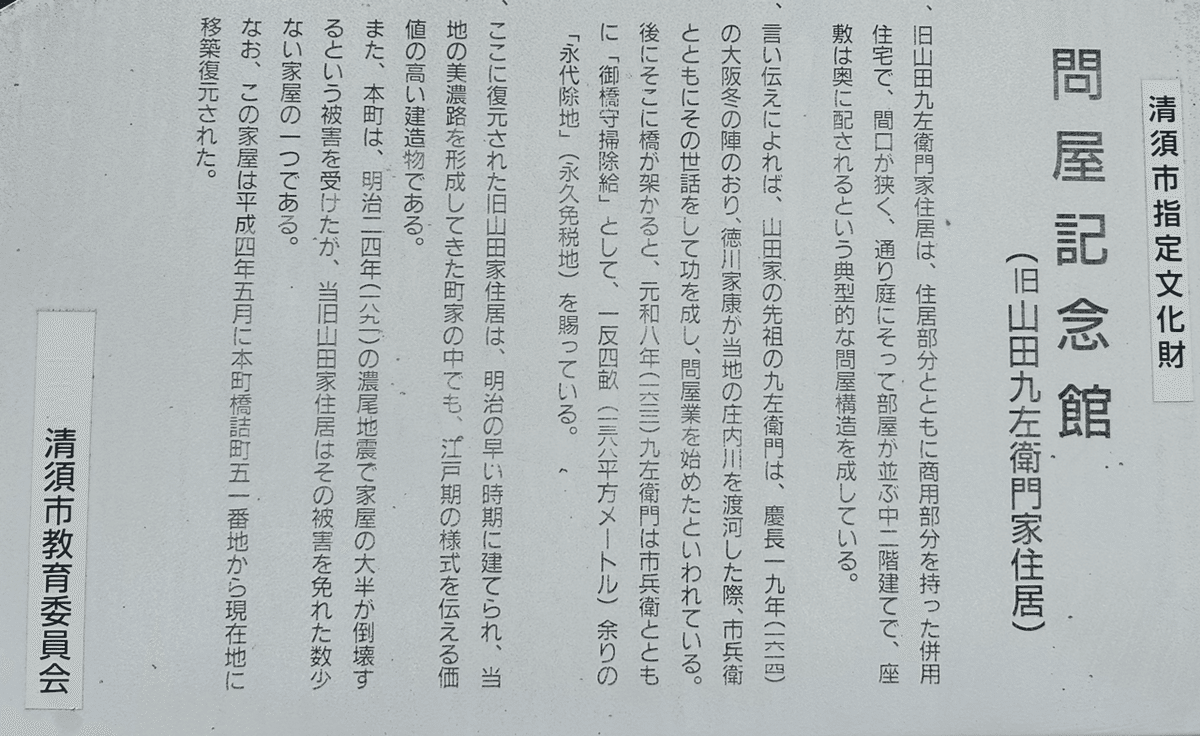

問屋記念館 山田九左衛門家。

かつては野菜の取引をしていました。

丁寧に保存されており、建物の奥まで入る事ができます。

帳場に座って、往時はどんな感じで賑わっていたのか、暫く想像を膨らませていました。

尾張造りの妻入拝殿。

上の画像の建物をご覧ください。拝殿が柱だけになっています。

昨年佐屋街道を歩いた時に初めて見たときは驚きました。分布している地域がほぼ愛知県北西部だけで、尾張造りと呼ばれています。

この先もお目にかかれると思いますので楽しみです。

2.屋根神様

屋根神様。

尾張地方に広まった信仰。津島神社(疫病除け)・熱田神宮(火難除け)・熱田神宮(武運長久祈願)又は地元の氏神、三つの神様が祀られています。

残念な事に、現在では数える程しか残っていません。

常夜灯が内蔵された道標、初めて見ました。

街道を歩いていると、追分などには印象的な道標がよく残されています。記憶に残る道標を5つ紹介します。

中山道 草津宿

中山道を歩いた時の最終日、前しか見てませんでしたが、左から合流した東海道の追分にある道標、進行方向から死角になりそうですが、オーラが出ているのか目に飛び込んできます。今まで見た中の道標で一番の貫禄でした。

中山道を歩いた時の記録はこちら↓

日光道中 古河宿

日光道中古河宿は我が故郷。

街道の脇に将軍が歩いた道があり、その道沿いにある小学校が母校です。画像の道標は、街道を歩いて初めて知りましたが、貫禄十分でした。日光道中を歩いた時の記録はこちら↓

成田街道 船橋市

真夏日に歩いた成田街道。神社の境内で涼みながら、熱中症を回避しながら歩く記憶に残る苦行の途中に、この道標がありました。左が成田街道、右が家康が命じて作った九十九里に向かう御成道です。

成田街道を歩いた時の記録はこちら↓

京街道 大津市

東海道と京街道の追分の道標。道標自体はそうでもありませんが、隣に立つ大津市京都市の市境看板と、↖宇治 京都↗の道路標識が道標に花を添えていました。

京街道を歩いた時の記録はこちら↓

東海道 四日市市

東海道と伊勢参宮道の追分である日永の追分。

道標の横から湧水が湧いていいます。往時の旅人と同じ様に、水筒に水を汲んで歩きました。美濃路の次は、ここ日永の追分から伊勢参宮道を歩く予定です。

日永の追分を歩いた時の記録はこちら↓

大山道 東京都世田谷区

大山道は、三軒茶屋で二つのルートに分かれその分岐にある道標。上空には首都高速が空を塞ぎ、地下には東急電鉄が行き来する、跡形も無い街道に今も残る道標は、何人の人々を見護り続けたのか、聞いてみたくなります。

大山道を歩いた時の記録はこちら↓

きよすあしがるバス。

なかなかいい名前ですね、バス停の旗本も素敵です。

道中に見てきた、山車蔵の中に格納されていた、からくり山車の画像が地域のPRポスターに使われています。

全部で五基あるので、祭りの時は街中が、さぞ華やかになることでしょう。

出来るかできないかでない

やるかやらないかが総てである

いい言葉ですね。

3.清須宿

太陽ソース。

清須に本社がある太陽食品工業の看板商品。創業1934年からの製法を引き継ぎ、木桶で熟成しています。

ホームページのレシピにあった、太陽ソースと太陽ケチャップで作れる、清須トンテキが美味しそうでした。

"鬼ころし"と呼ばれる日本酒は全国各地にあります。コンビニでよく売っていて、時々お世話になっている"鬼ころし"は、清須桜醸造のものと思われます。

意外なところで意外な酒に出会えますね。

五条橋。

清須城が名古屋に引っ越しをした、世紀の大引越"清須越"の際に、五条橋も引っ越したそうで、午前中に名古屋市内の堀川沿いを歩いた際に立ち寄りました。

それにしても、城下町がそのまま引っ越すって、これ以上の引っ越しが日本にあったのか気になります。

4.清須城

いつも東海道新幹線から見えていた城、歩いて来るとは考えてもいませんでしたが、街道を歩いているとそんな事の連続です。

16:30で閉門しており、天守閣には残念ながら昇れず。

総見院。

信長の菩提寺と書かれてますが、寺院が見当たらないので、もう無いのかと先へ進んでしまいました。

noteをまとめながら調べていると、少し裏手にある事が発覚!

美濃路に再び来る楽しみが増えました。

5.尾張造の神社

蕃塀(ばんぺい)。

愛知県北西部の神社は独特の造りをしており、尾張造りと呼ばれており、蕃塀もその要素のひとつ。

街道歩きでおそらく1,000近い神社を訪問してきた感覚で見ると、大袈裟ですが一瞬度肝を抜かれます。

蕃塀。

魔除けの様な意味がある様で、覚悟を持って参拝しなさいと、神様に試されている様にも感じます。

拝殿も独特で、この中には立ち入る事ができず、彼方に見える本殿を恭しく拝む事になります。

尾張造りを横から見るとその独特さが伝わると思います。

一昨年、佐屋街道を歩いた際に、立入禁止のはずの拝殿を大胆に使われている光景をみて、笑ってしまいました↓

草野球をやっている子どもたちが、荷物置き場にしてました。子どもは遊びの天才ですね!

佐屋街道を歩いた時の記録はこちら↓

道標にはわかりやすく、右ぎふ 左京都 と彫られています。

飛び出し坊や。

滋賀県を代表するご当地看板、近隣の府県にも遠征しています。

昨年冬に長崎街道を歩いた時に驚いたのが、福岡県にまで遠征していました。

長崎街道で飛び出し坊やに遭遇した時の記録はこちら↓

6.井之口四ツ家追分

岐阜街道。

岐阜・長良川の鵜飼で獲れた鮎が塩漬けにされ、名古屋城の尾張藩主や江戸城の将軍家に直送されていたので、御鮨街道とも呼ばれます。

3年前の夏、中山道の加納宿(岐阜市)を、熱中症になりながら朦朧と歩いていた時に、鮎街道と刻まれていた四角い排水口があった事を想い出しました。

中山道加納宿を歩いた時の記録はこちら↓

踏切の名前には、地元の人が使う街道の名前が使われています。こんな小さな発見も街道歩きのささやかな醍醐味。

この付近では、大垣街道とも呼ぶのですね。

こんな大きなカラオケボックス見たことがありません。

建物を裏手から眺めると、結婚式場らしき看板の痕跡がみえました。愛知県名物の”派手婚”は、もう流行らなくなったのでしょうか。

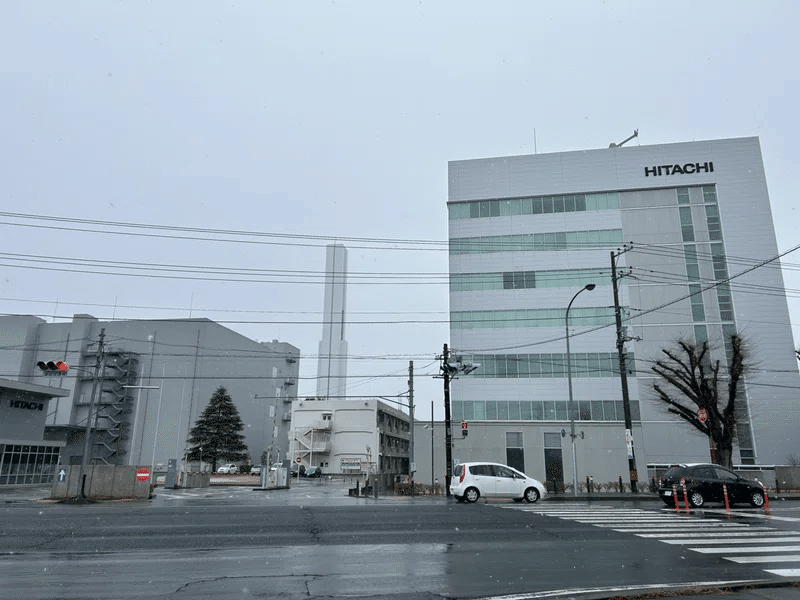

エレベーター試験塔、SOLAÉ(ソラエ)、高さ173m。周りに高い建物が無いので、かなり高く見えます。

今年の3月に陸前浜街道を歩いた際に、茨城県ひたちなか市でも大きなエレベーター試験棟を目にしました。

その名は”G1タワー、高さ213.5m。一時は世界一の高さだったそうです。

陸前浜街道を歩いた時の記録はこちら↓

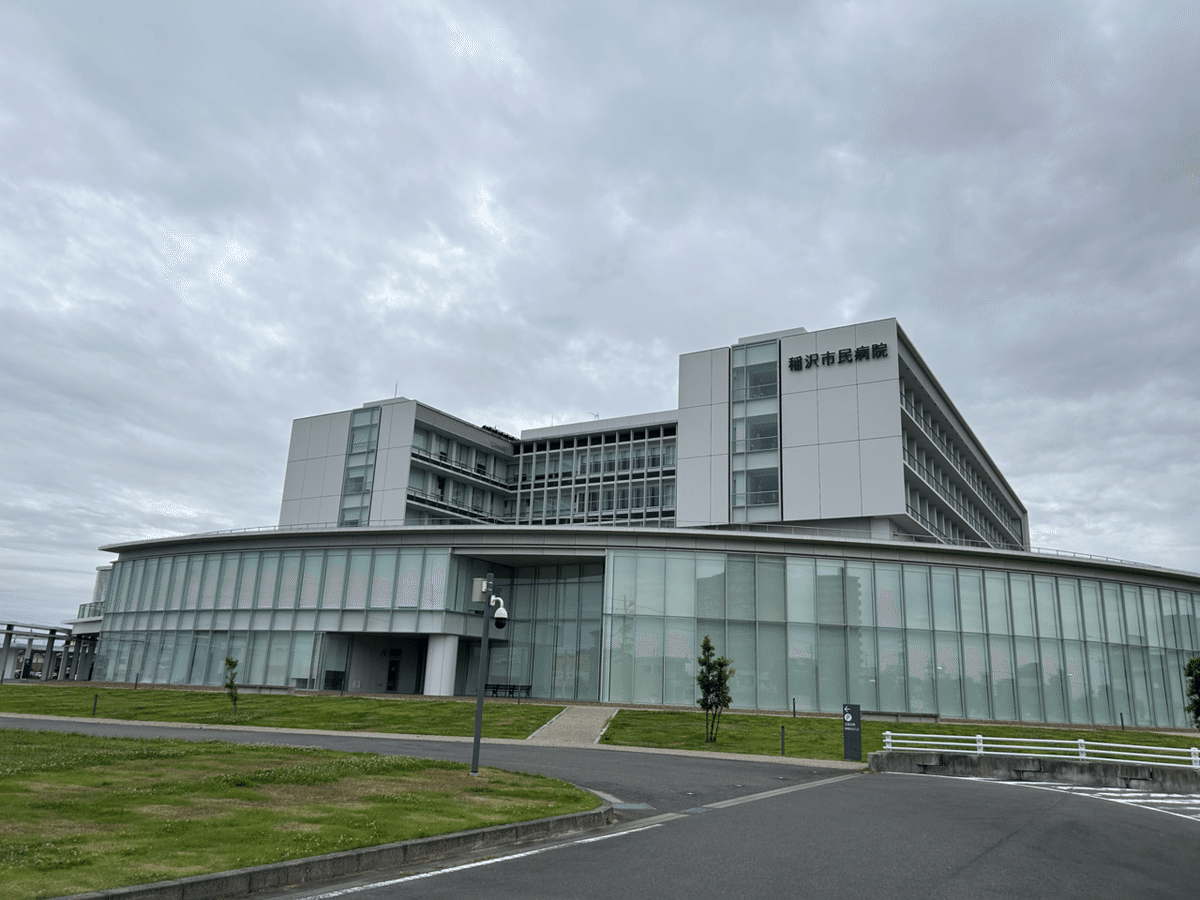

国府宮。

看板にはだか祭りと大きく書かれてます。

はだか祭りはニュースで季節の風物詩的に毎年放送しているので、頭に刷り込まれてます。はだか祭りで検索すると、最上位に出てくるので、日本一のはだか祭りかもしれません。

広大な水田が広がり、木曽三川の近づきを予感させます。

7.国府宮

宿には着いたのですが、まだ明るいので、国府宮にご挨拶に伺う事にします。

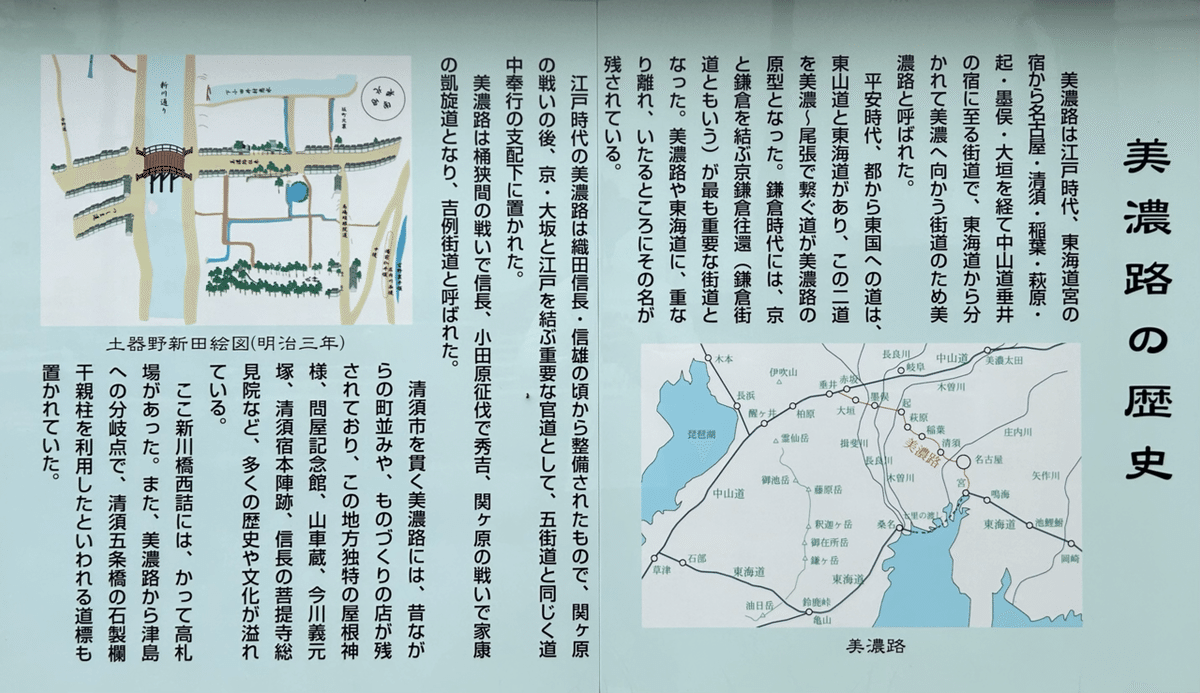

尾張大國霊神社の歴史。

楼門は室町時代、木造獅子狛犬は南北朝時代、これは凄い、凄すぎます!

素晴らし過ぎます。

茅葺き屋根で尾張造りの神社、申し分ありません。1日の疲れがすぅ〜っと消えていきます。

蕃塀も拝みたくなるぐらい立派です。

心が洗われました。

見たことがない、おみくじの様なものが括り付けられてます。

これはなんでしょうか。

その名は、なおいぎれ。

”難を追い払う”という意味があり、はだか祭りに参加できない女性やお年寄りが、その布の切れ端に願いを書き込み、祭りの時に奉納する笹に巻きつけて、裸男がそれを奉納します。

参拝した後に歩いていたら、すれ違う自動車のバックミラーに、なおいぎれが括り付けられてました。

充実の一日でした。

人間ドック前の為、お酒が飲めないので、炭水化物をたんまり頂きました。

明日は40km近く歩くので、早めに寝ます。