大山道 矢倉沢往還3 国分宿→曽屋宿

大山道を歩こうと調べていると、東海道の脇往還と同じルートで、矢倉沢往還と呼ばれ沼津宿まで続いていた事が発覚。山岳信仰よりも街道信仰が厚い私は、大山よりも沼津を目指したくなってきました。どちらを目指すか、夫婦で歩きながら終点を考えることにします。

2024.04.27

1.スタート地点まで

田端駅の、ゆったりとした感じのこの風景が大好きです。

海老名駅前、心配になるくらい商業施設が立ち並んでいます。

午前中雨の予報通り、雨が降ってきました。

2.国分宿

駅前の商業施設の中庭に、七重塔のレプリカが建っています。

国分宿には、かつては国分寺が置かれていました。当時の国分寺には七重塔が建てられておりましたが、火災などで消失してしまい、現在日本にはひとつも残されていません。

原寸大の七重塔、いつか見てみたいものですね。

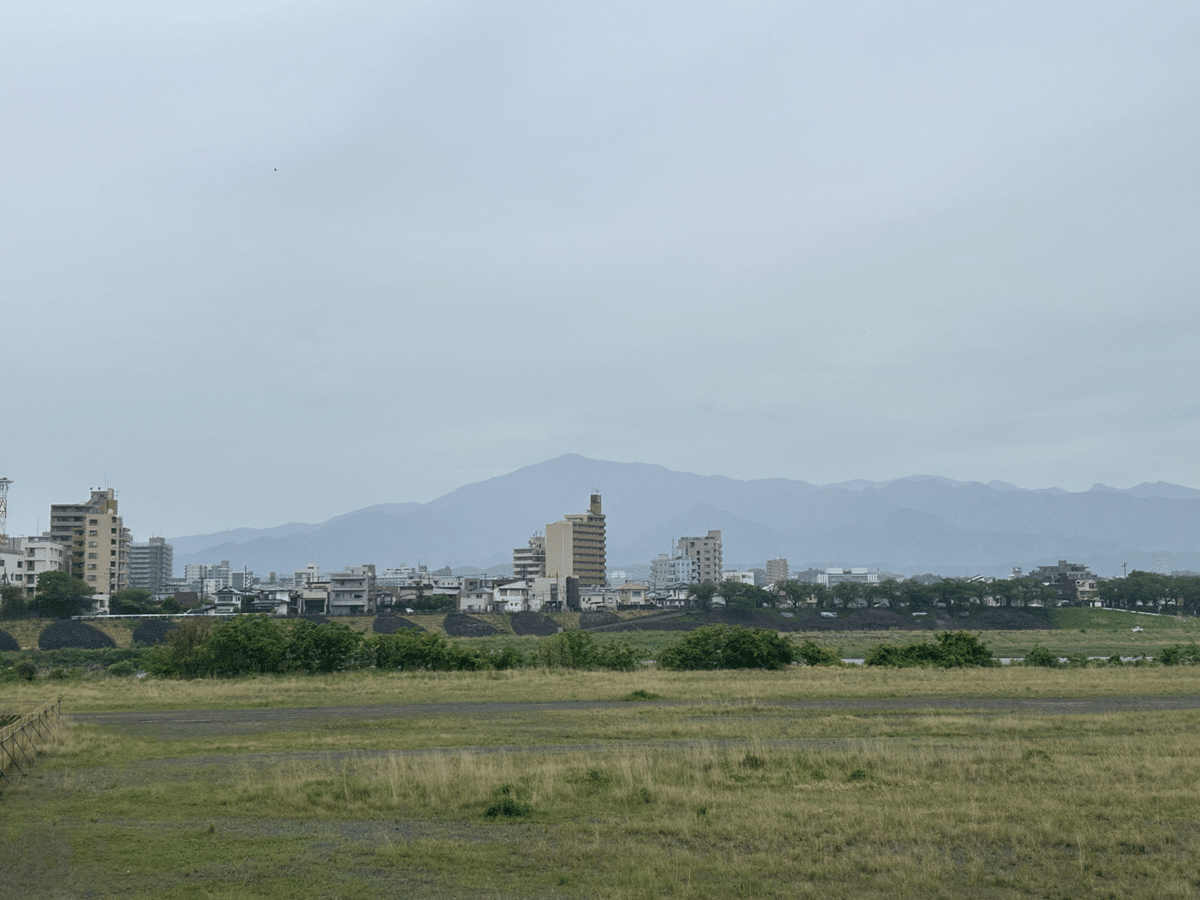

大山が見えてきました。

歩く前は終点を大山山頂の阿夫利神社にしようかとも考えましたが、かつての東海道のルートであった矢倉沢往還で沼津まで行く事にしました。

駅から街道らしさが全くなかったのですが、住宅地に入り和菓子屋さんが突然現れると、街道を歩いている事が実感できます。

かつてはこの付近に渡船場があり、対岸の厚木宿に移動していました。

上の画像の落書きは、どうやって描いたのでしょう。脚立を使ったのか、上からぶら下がったのか、どちらにせよ命懸けです。

三枚目の落書きは、橋脚の水上部分に描かれてます。落書きなので褒めてはいけませんが、本気度は伝わりました。

3.厚木宿

街道沿いの店舗のシャッターに、街道絵巻が描かれてます。

本厚木駅と厚木駅。

厚木宿の中心部にある本厚木駅、なぜ本が付くのか、それは現在の小田急電鉄本厚木駅ができる前に遡ります。

先ほど歩いて来た相模川の向こう岸の海老名市内に、現在の相模線が小田急電鉄より先に開通する際、当時は海老名の知名度が低かったため、本当は厚木では無いのですが厚木駅と名付けたのが由来。

珍しいケースですね。

昼寝タリウム。

この素敵なネーミングを考えた人に、会ってみたいです。

タンメン餃子の店。

只今の時刻は09:13、店内では飲んでいるお客様が。

朝9時オープンで、メニューは、タンメン・餃子・卵焼きのアレンジメニューのみ、お昼時なら絶対入っている店です。

珍しい、ヘビイチゴが路傍に実ってます。

ソニー厚木テクノロジーセンター。

大きな工場でした。

今まで街道歩きで印象的だった大きな工場を3つ紹介します。

ひとつ目は、中山道岐阜県各務原市の川崎重工。

敷地内に名鉄が通ってました。

岐阜県各務原市 川崎重工

岐阜県各務原市 川崎重工

二つ目は、日光例幣使街道群馬県太田市の富士重工。

工場周辺の地名がスバル町で、和菓子屋さんではスバル最中を売ってました。

群馬県太田市 富士重工

群馬県太田市 富士重工

群馬県太田市 富士重工

三つ目は、西国街道 広島県三原市の三菱重工。

専用の病院や労働組合専用の会館が建ってました。

広島県三原市 三菱重工

広島県三原市 三菱重工

広島県三原市 三菱重工

昭和の遊具。

プラスチック系の遊具が前世の時代に、手が鉄臭くなるスリルがある遊具を久々に見て感動しました。

何かと遊具を規制しますが、生きる力を学ぶなら、スリルが一番の勉強だと思います。身を挺して護身を学ばないとですよね。

岡田一本杉。

近くには見当たらなかったので、無くなってしまったのでしょう。

バス停留所の地名は、地名やモノが今なくなっていても残っている、歴史の残像的存在で大好きです。

神社の鐘突き堂。

明治時代の神社から仏教色を払拭する、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)を乗り越えて来たのでしょうか。

拝殿と鐘の共演にじ〜んと来ました。

交差点の斜向かいにENEOSが2件対峙してました。

インターチェンジ近くで交通量の多い交差点の斜向かいって、案外と競合しないのかもしれませんね。

かなりアツアツの双体道祖神です。

カップルの聖地になりそう!

4.愛甲宿

赤いロマンスカーが通過していきました。カッコいいですね〜

くねくねした狭い道、やっと街道らしい風情が出て来ました。

今回の街道歩きの終点、沼津宿までの距離が初めて出て来ました。終点までのカウントダウンの始まりです。

湘南名菜 桂花楼。

美味しそうな店は、店構えから何か違います。桂花楼は美味しそうな店オーラが出ていました。

甲州道中を歩いていた時に、甲府市内で目にした中華料理店も、美味しそうなオーラを出してました↓

山梨県甲府市 中華ごはん かんざし

歩いた時は、お昼のタイミングではなく入りませんでした。

最近テレビを見ていると、どこかで見た店だなぁと思ったら、甲州道中を歩いた時に撮影していたこの店でした。

山梨県甲府市 中華ごはん かんざし

訪れてみたいお店の一つです。

かんざしの前を歩いた時の記録はこちら↓

大山が一番大きく見える場所まで来ました。神々しいです。

5.糟屋宿

東海大学医学部付属病院。

街道の横の丘の上に、要塞の様に建っています。

咳止地蔵尊。

名の由来は、近くを流れる渋田川に架かる橋の名前が"せきど"橋だから。単なる語呂合わせでした。

ここで大山道と矢倉沢往還が別れます。

湘南クッキー自販機。

本日2回目の遭遇、ご当地クッキーのお店で、販売している商品のネーミングが秀逸。

こいわしがクッキーの上でみりん干しされた"じゃこ瓦"が人気商品。

その他に、なぎさの小石、石だたみ、寄木細工など、ご当地色が濃厚でした。

またもや鐘撞き堂がある神社に出会えました。この地域の風習なのかもしれません。

かつて街道沿いに商店が立ち並び、それが商店街となり、昭和の時代まで栄えていきました。

やがてショッピングセンターが郊外に建ち、商店街が衰退していきます。

そして現在、オンラインショッピングが日常化し、ショッピングセンターも立ち行かなくなって来てます。

この先、オンラインショッピングが栄えた次は、何が来るのでしょうね。

上の画像が最後に拝めた大山の姿。

また会いましょう。

6.善波峠

昭和感満載の歓迎看板です。

坂道の始まり。

自動車を気にせず歩けるお楽しみの峠道、一番往時の人々に近い環境で歩けます。

愛鶏供養塔。

馬の供養塔でもある馬頭観音はよく見かけますが、鶏の供養塔は珍しいです。

街道沿いの供養塔で一番珍しかったのが、ミミズの供養塔。

中山道を京都に向かって歩いた時に、中山峠の手前でその供養塔に出会いました。

長野県長和町 ミミズの供養塔

長野県長和町 ミミズの供養塔

中山道ミミズの供養塔を歩いた時の記録はこちら↓

もう一つ、馴染みの深い動物の供養塔と奥州道中で出会っていました。

栃木県の北部は酪農地帯、途中に牛を供養する牛の石像がありました。

栃木県那須塩原市 牛の供養塔

牧歌的な風景が楽しめる、奥州道中栃木県北部を歩いた時の記録はこちら↓

熊出没注意。

熊鈴を持ってくるの忘れてました。

大きな声を出しながら歩きます。

善波隧道。

後ろから誰かが付いてきそうな隧道でした。

最近、テレビ番組のマツコの知らない世界の特集が"鉄塔の世界"。街道を歩いていると様々な鉄塔を目にしてきた事を思い出しました。

街道を歩きで印象的だった鉄塔を紹介します↓

送電線の交差点

茶畑の鉄塔

埼玉県白岡市 乱立する鉄塔

栃木県宇都宮市 ド迫力の鉄塔

7.曽屋宿

下宿バス停留所。

宿場町らしい地名を見るだけで、テンションが高まります。

本日はここまで。

今日は雨と曇りで富士山が拝めなかったので、次回が楽しみです。

さぁ

続きは一週間後。

暑くなりません様に。