リザードンのルーツを辿る

●序論

私はポケモンのリザードンが好きで、特に色違いの黒いリザードンを愛好している。とてもかっこいいリザードンだが、この素晴らしいデザインはどこから生まれたのだろうか。本レポートではそのデザインのルーツを辿っていく。

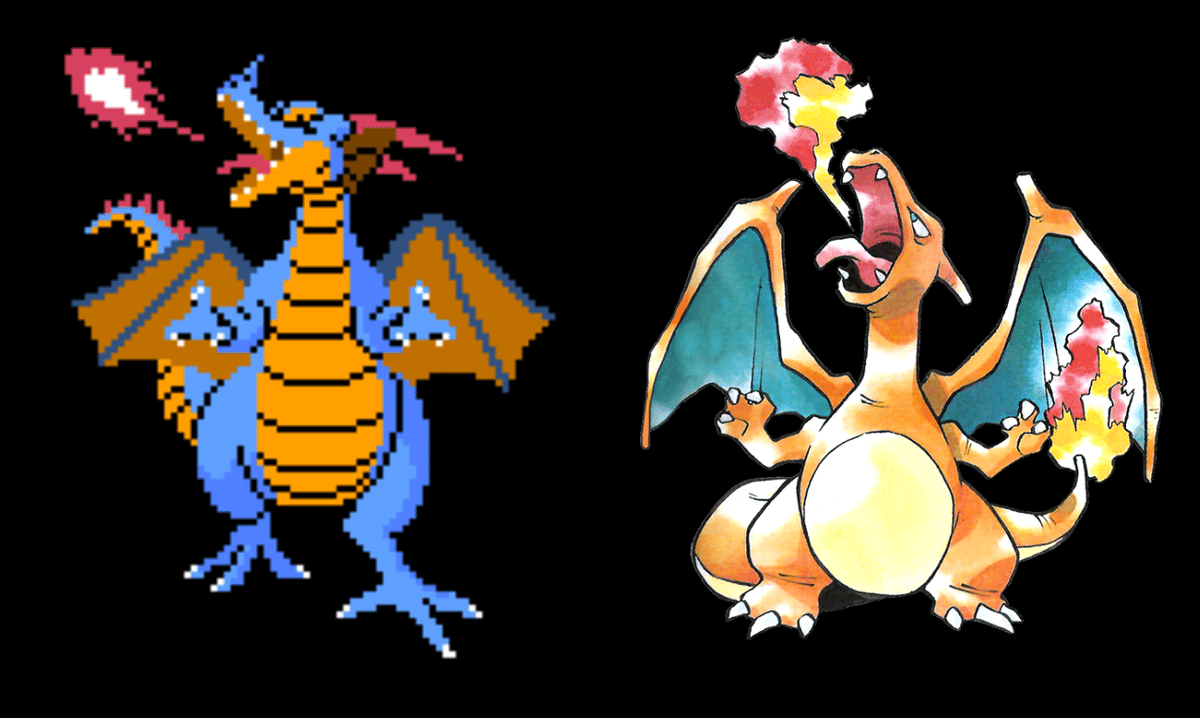

1996年に発売されたポケットモンスター赤緑。その赤バージョンのパッケージを飾るポケモン、リザードン。

頭部の角、鋭い爪と牙、長くしなやかな尾、そして、コウモリのような翼、炎を吐くその姿はいわゆる「西洋的ドラゴン(西洋竜)」の特徴を有している。

西洋のドラゴンと東洋の龍、外見上の最も大きな相違点は、独立した《翼の有無》だろう。

翼のあるかっこいいドラゴンのイメージはどこから生まれたのだろうか。

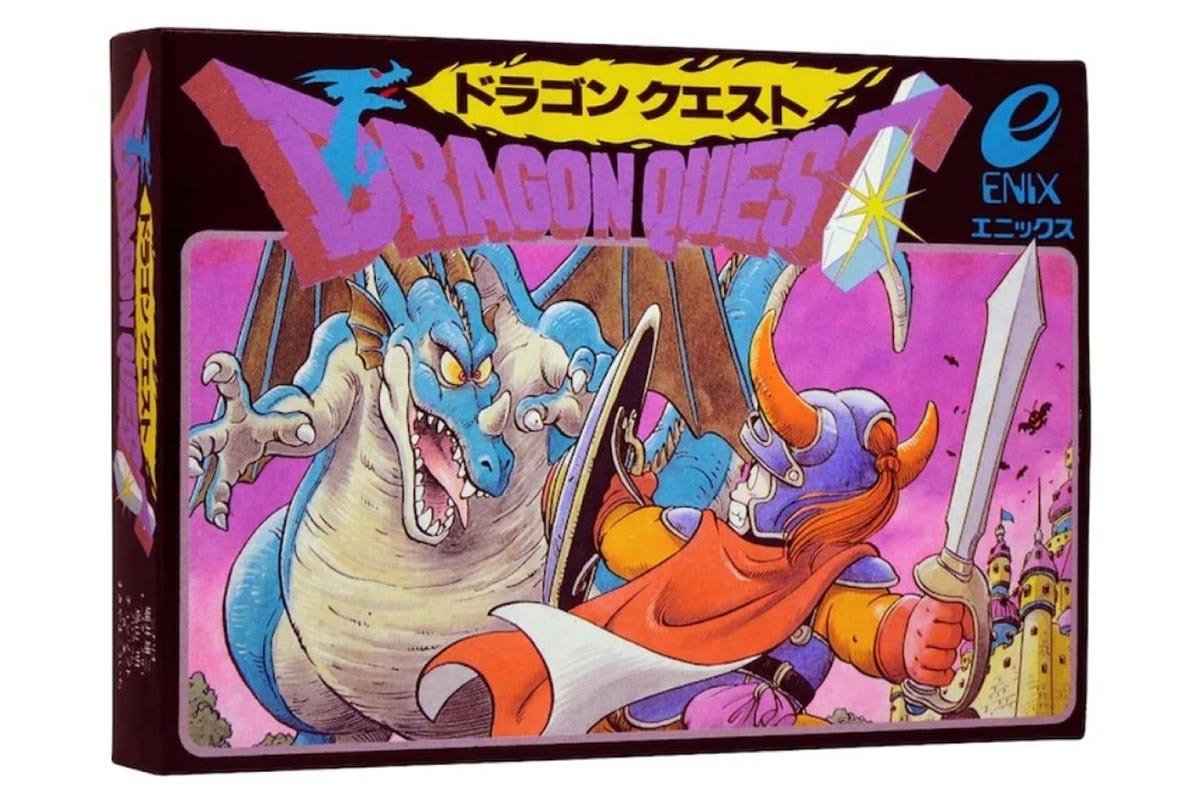

●ドラゴンクエスト

リザードンのデザインを手掛けたのは、ピカチュウのデザインをされたことでも知られるにしだあつこさん。

ゲーム好きだったというにしださんは、きっと当時ドラゴンクエストシリーズからも影響を受けていただろう。

鳥山明氏によるパッケージイラスト

日本のRPGブームの火付けとなり、ポケモンや他のRPGにも多大な影響を与えた、ドラゴンクエスト(DQ)シリーズ。そのパッケージにも描かれているドラゴン(竜王)の姿は、西洋的ドラゴンの典型的なイメージとして広く伝わった。

「ウィザードリィ」や「ウルティマ」というPCゲームに強く影響を受けて開発されたドラゴンクエストだが、他にもDQ以前にドラゴンが登場するPCゲームがいくつか存在していた。

当時のPCゲームはカセットテープで再生していた。

●ダンジョンズ&ドラゴンズ

ドラゴンクエストのようなコンピューターゲームのRPGは、元々、アメリカ発祥の「ダンジョンズ&ドラゴンズ」(1974)というTRPG(テーブルトークロールプレイングゲーム)がモデルになっている。

※TRPGとは、サイコロなどを使いながら会話形式で進行するアナログなRPG。

今や定番となった、ドラゴンが登場する中世風の世界が舞台のRPGはここから始まった。

ダンジョンズ&ドラゴンズのルールブックやダイス類が入ったセット、通称「赤箱」のパッケージには、戦士と対峙する有翼のドラゴンが描かれている。

●眠れる森の美女

日本国内において「翼のある西洋的なドラゴン」の典型的なイメージが広まったのは、ディズニー映像「眠れる森の美女」による影響も大きかったと考えられる。

眠れる森の美女に登場する魔女・マレフィセントは、翼の生えたドラゴンの姿に変身する。

※日本での公開は1960年

度々ディズニー映画の影響をうけて作品に活かしていた手塚治虫は、漫画・鉄腕アトムの中に有翼のドラゴン型ロボットを登場させている。

●西洋絵画・美術

眠れる森の美女のマレフィセントのデザインは、ウォルト・ディズニープロダクションのアニメーター、マーク・デイヴィスが手掛けた。彼は若い頃から美術館や美術学校で熱心に絵画の勉強をしており、マレフィセント・ドラゴンのデザインも、様々な歴史的な西洋絵画・美術から影響を受けていただろう。

・13世紀以降の西洋絵画で人気な題材の「聖ゲオルギウスと竜」では討伐される有翼のドラゴンが描かれる。

・こちらはフランスに現存する最古のタペストリーに描かれている有翼のドラゴン。

●応龍

西洋美術に見られるドラゴンの姿はそれまでほとんど決まった形式が無く、手足のない蛇のような形であったり様々な姿で描かれていたが、12世紀以降、ドラゴンにコウモリのような翼がたびたび描かれるようになった。

美術史家のバルトルシャイティスによると、12〜13世紀頃に極東美術にあったコウモリのような翼を持つ竜のイメージがヨーロッパに伝わったとされる。

これまで散々、翼のあるドラゴンを「西洋的ドラゴン」という言葉で表してきたが、その特徴は東洋の龍から生まれたものだったのだ。

極東美術に描かれる有翼の竜、それは『応龍(おうりゅう)』だろう。

「応龍」は翼のある龍(東洋竜)で、龍の頭に魚の胴体と翼を有する姿と説明されることもある。

「応龍」がはじめて現れたのは、紀元前4〜3世紀に成立したとされる中国最古の地理書『山海経』である。

『述異記』(5〜6世紀頃)には、「泥水で育った蝮(まむし)は五百年にして蛟(みづち)となり、蛟は千年にして龍となり、龍は五百年にして角龍(かくりゅう)となり、角龍は千年にして応龍になり、年老いた応龍は黄龍と呼ばれる」とある。

蝮→蛟→龍→角龍→応龍→黄龍と進化する、まるでポケモンのようだ。

幸運幸福の象徴で縁起のよいものとされ、たびたび中国美術に描かれる龍は、鹿の角、鷹の爪、牛の耳など、複数の動物の混成で描写される。そこに、同じく中国で縁起のよいものとされるコウモリが融合することは必然的とも言える。

そうして生まれた応龍はさらに格の高いシンボルとして描かれるのだろう。

●ドラゴンは実在した?

西洋的ドラゴンの大きな特徴である翼、そのデザインのルーツは東洋の応龍にあったとわかった。

有翼ドラゴンのデザインが西洋に伝わったのは12〜13世紀頃と説明したが、古代ローマの地理学者ストラボンの『地理書』によると1世紀に、1メートルほどの長さのコウモリのような翼をもつ爬虫類がインドに生息すると記述されているのだ。

また、応龍が登場する紀元前中国の古書『山海経』には、応龍以外にも、翼があったり、角や足のある蛇の記載がある。

「ドラゴン」の語源は古代ギリシャ語で「大蛇」や「巨大な海の怪魚」を指す「δράκων(ドラコーン)」であり、ドラゴンのルーツは「蛇」なのだが、旧約聖書に登場する蛇も、元々手足があり、神の罰により、手足を失い、地を這う呪いにかけられたとも言われる。

現在は蛇というと長い体で手足がない姿をイメージするが、古代における蛇は、翼や手足があり、現在イメージするドラゴンの姿に近かったのかもしれない。だとすると、翼を持つドラゴンは人間の想像力で生み出されたデザインではなく、古代では自然にありふれていた姿だったのだろう。

(※古代では、手足のある爬虫類を「蛇」と呼んでいたとすると、それは今で言うトカゲや「ワニ」ではないだろうか。)

●おわりに

ここまで、リザードンのデザインのルーツを辿った。

西洋的なドラゴンは悪の存在として描かれ、討伐対象であることが多いが、リザードンのデザインが中国で大変縁起のよいとされる応龍がルーツだったとするとたいへん喜ばしいことだ。そしてそのデザインが長い歴史の中で伝わって行き、現在でもかっこよく感じるということは、いかに優れたデザインなのかがわかる。

今回はリザードンの外見的な「デザイン」という視点で主に有翼という部分に絞って書いてきたが、今後のレポートでは、「炎を吐く」ことに関してであったり、縁起の良い応龍から派生して生まれた西洋竜がなぜ悪として描写されるのか等、さらに深く掘り下げて書いていきたい。