CBサイズとハンド選択

秋を楽しんでいたら一瞬で去ってワロタ。BTNかな?

こんにちは。CB、打っていますか?

世間にはCBに関する断片的な知識が溢れています。例えば"Kハイボードでは高頻度で安いCB!"であったり"ウェットなボードでは大サイズのCBを打つ"などのテクニックを聞いたことがある方は多いことでしょう。しかし知らない状況になると何を考えればよいのか分からず勢いでCBを打ってしまうという方も中にはいらっしゃるかと思います。

このnoteではそのような雰囲気CBを脱却するためにSRPのBTN vs BBにおけるBTN側のCB戦略を例にCBサイズやベットレンジを決定する際の考え方や思考の指針について初心者の方向けに述べていこうと思います。まずはCBクイズから始めましょう。

Disclaimer

このnoteには主に次のようなことが書かれています。

CBクイズ(1章)

ベットサイズへ影響を与える要素(2.2節)

今すぐ使えるCBサイズの簡単な決め方(2.3節)

いくつかのボードにおけるCB戦略の具体例とその意図(3章)

まとめ(4章)

内容が本当に多いので要点だけ読みたい方は2.3節と4章のまとめからお読みください。

GTO Wizardの設定は6max 100bb 標準 NL50 GTO GTOです。CBクイズやハンド例の問題設定もこれに従います。本文中で使用したスクリーンショットはGTO Wizardからの引用であり、このnoteの内容は参考文献に挙げた動画や記事の内容を強く参考にしています。併せてそちらもご覧ください。

1. 導入のCBクイズ

皆さんはCBを打つ際にどのようなことを考えるでしょうか? トップペアだから打つ、ドローだから打つ、滑ったから打たないなど各々の考え方があるかと思います。ここで例のごとく問題提起のCBクイズを解いてみましょう。

1.1 TPTKは大きくベット?

あなたはBTNからAKsをオープンしBBにコールされたとします。フロップがA73rと開き、あなたはAKsがド滑りしなかったことをポーカーの神に感謝しながらアクションを考えます。

さて、あなたはAKsでどのようなサイズのCBを打てばよいでしょうか。今回は33%/75%/125%の3つの選択肢から選んでください。TPTKという強いハンドで大きくCBを打つのは自然なアクションに見えますが本当にそれでよいのでしょうか。なぜ他のサイズを使用すべきではないのかということも合わせて、次に進む前に一度考えてみてください。

さて、これはベットサイズへの理解が問われる問題です。

答えは33%サイズです。実際には33%と50%がよく使われます。正解された方も多くいらっしゃることかと思いますが、ではなぜTPTKという強いハンドで75%やポットオーバーのように大きなCBを打たないのか理由を考えてみましょう。小さなCBはバリューを取り損ねているように見えますが、なぜこのような不自然なプレイをするのでしょうか…?

33%や50%サイズを主体としている。

この問の答えは"99やK7sのような小さくCBを打ちたい微妙なハンドが多すぎるから"です(下図参照)。これに正解できた方は、ではなぜ99というよわよわハンドの事情をAKsが気にかけてあげないといけないのかという当然の疑問にも答えることができることでしょう。(そうです、小CBベットレンジをキャップすると相手に簡単にエクスプロイトされてしまうからです!2.2節の最後で説明します。)

微妙なハンドで安くCBを打ちBBのハイカードを降ろそうとしている。

クイズに正解された方はおめでとうございます。

CBに限らずベットサイズとハンド選択は一筋縄では行きません。自分のハンドのみを考えたりなんとなくトップペアだからベット!したりするポーカーを卒業し、相手や自分自身のレンジ全体のバランスを考えた強力なベット戦略を実行できるようになることは非常に重要です。そのためにこのnoteではCBサイズを決定しハンド選択を行うため思考の指針を示そうと思います。

2. なぜベットをするのか

2.1節でベットをする目的をMatthew Jandaによる名著"No-Limit Hold'em for Advanced Players"から述べます。更に2.2節でベットサイズを変化させる要素について一般論を論じつつロバストなエクイティという概念を導入し、2.3節ではシンプルかつ有用なベットサイズの決め方をご紹介します。

2.1 なぜベットをするのか?(by Matthew Janda)

私たちは何故ベットをするのでしょうか? 同卓の人に気合を示すため?

"No-Limit Hold'em For Advanced Players"という名著でMatthew Jandaが述べるところによれば私たちがベットをする目的は2つあります。

1. 勝った時にポットを大きくするため。

2. 相手のエクイティ実現を防ぐため。

実はこの節の内容だけで記事どころかMatthew Jandaのように本が1冊書けてしまうのですがこの節では詳細を割愛し内容を簡単に述べます。

1番目は自分に強い役ができている/できそうな時にポットを大きくするという基本的な考えであり特に説明は不要かと思います。

2番目は相手が自分より強い役を作って捲る可能性がある時にはベットをすることでエクイティが実現するのを阻止するという考え方になります。エクイティが脆弱で台無しになりやすくターン以降簡単に捲られうるようなハンドを持っている時は捲られるのを防ぐためにベットをしましょうということです。

特に2番目はエクイティのロバストさと関係した非常に重要な点であるのでいくらでも紙面を割いて詳細を述べたいのですが、そこまで説明するとnoteの内容が多くなりすぎてしまい趣旨もブレるので今回は次節2.2節の4番目の項で説明するに留めます。興味のある方は是非"No-Limit Hold'em For Advanced Players"や他の方が書かれた解説記事などをご覧ください。

2.2 ベットサイズへ影響を与える要素

前節ではベットする理由をご紹介しました。次に本節ではベットサイズを決定する要素について本格的に述べていこうと思います。内容が多いので先に2.3節を読んで戻ってきても構いません。

まず、一般に次のような場合はベットサイズが大きくなります。

1. 相手にナッツ級のハンドがほとんどない(自分には十分多い)

2. 自分のレンジトップに対し妥当なエクイティのあるハンドが相手に多い

3. フォールドエクイティの価値が大きい

4. 自分のレンジにプロテクションが必要な微妙なハンドが少ない

一方でこれらの逆の場合にはベットサイズが小さくなります。

1. 自分にナッツ級のハンドがほとんどない(相手には十分多い)

2. 自分のレンジトップに対し妥当なエクイティのあるハンドが相手に少ない

3. フォールドエクイティの価値が小さい

4. 自分のレンジにプロテクションが必要な微妙なハンドが多い

一度に多くの内容が出てきて頭が混乱しますね。

ベットサイズが大きくなる場合を一つ一つ整理してみましょう。

1. 相手にナッツ級のハンドがほとんどない(自分には十分多い)

これは直観的にも明らかですね。自分だけが強いハンドを持っている時、言い換えるとナッツアドバンテージがある時はチップを全てポットに入れたいという欲求からベットサイズが大きくなります。ナッツアドバンテージはベットサイズに大きな影響を与えます。

2. 自分のレンジトップに対し妥当なエクイティのあるハンドが相手に多い

ちょっとやそっとで降りないようなハンド(強いドローやトップヒット等)が相手に多い場合はそれらのハンドからバリューを取るためにベットサイズが大きくなります。ドローハンドがそこそこあるボードは次の2.3節で言う所の"ウェットボードは大サイズ"の場合に対応します。

しかしボードがあまりにもウェットすぎる場合には注意が必要です。相手側にのみストレートやツーペア等ができる場合は相手にナッツアドバンテージがあり自分にはないという点が強く働きベットサイズが小さくなる傾向があります。また、モノトーンボードではお互いにフロップフラッシュを持つ可能性があるので両者共にナッツアドバンテージがなくなっており、大きくベットをする動機が失われます。

3. フォールドエクイティの価値が大きい

フォールドエクイティとは相手が降りる頻度のことです。CBでどのようなハンドを降ろすか考え、もし価値のあるハンドを降ろすことができる場合はベットサイズが大きくしましょう。例えばドローやトップヒットが少なくゴミハンドが相手に多くなるボードは小さくCBを打っても相手が降りてくれますが、逆にウェットボードのようにある程度エクイティのあるハンドをターゲットにするCBはベットサイズが大きくなります。

4. 自分のレンジにプロテクションが必要な微妙なハンドが多いとCBサイズが小さくなる。

これは大事なので太字で書いています。

あと説明が長いです。大事ってことですね。

本来は"微妙なハンドが少ないとCBサイズが大きくなる"という主張でしたがここは分かりやすさの観点から逆にCBサイズが小さくなる場合について考えます。冒頭のクイズでも取り扱ったA73rのフロップ例のように、自分にプロテクションが必要な微妙なハンドが多い時はCBレンジ全体でCBサイズが小さくなります。プロテクションが必要な微妙なハンドとは、大きなCBを打てるようなエクイティはないが小さなCBを打って相手のゴミハンド(e.g. 弱いハイカード)を降ろしたいようなハンドを指します。

さて、A73rボードを例に説明します。Aハイドライボードに代表されるような静的な(static)ボードではドロー完成によるターン以降での逆転が起こりにくくなります。すなわちフロップ時点で負けていれば大体ターンリバーでも負け続けており、フロップで勝っていればターンリバーでも勝っている状態を保ちやすいということです。そう、ターン以降でハイカードが落ちてあなたの微妙なミドルポケットが捲られない限りは…。

ここに2ndヒット(K7等)やミドルポケット(99, 88等)でCBを打って相手のゴミハンドをフロップで降ろしてしまいたいという動機があります。99のようなミドルポケットに代表される微妙で脆弱な(=台無しになりやすい)ハンドで大きなCBを打つことはできません。もし大きなサイズを使うとAヒット等の強いレンジでしかコールを貰えず自分自身のレンジが相手に負けてしまうためです。従ってここでは相手の弱いハンド(ハイカード等)のエクイティ実現を阻止するために小さなCBを打つことになります。

以上の議論を歌舞いた表現に置き換えると、脆弱な(=ロバストでない)エクイティを持つハンドはターン以降で捲られる前にCBを打つことで相手のエクイティ実現を阻止したいということになります。

上述の内容は非常に大事です。次の話題へ進む前に一度理解を定着させましょう。これまでの議論を落ち着いて振り返ってみてください。なぜフロップがA73rの時にバリューにもブラフにもならない微妙なハンドの99でチェックをするのではなく小さなCBを打つのでしょうか?答えは数行上に太字で書いてあります。内容を噛みしめて次へお進みください。

さて、ここまでは微妙で脆弱なハンドで小さなCBを打ちたいというお話でした。では同じボードにおいてAKsのような強いハンドで大きなCBを打つという自然なプレイを採用しないのは何故でしょうか。クイズの解説欄で述べた通りそれはエクスプロイトされるのを防ぐためです。

仮に私たちが強いハンドで大サイズ、弱いハンドで小サイズのような使い分けをすると相手はこちらの小サイズのレンジがキャップされていることを目ざとく察知し例えばフロップのレイズを増やしたりターンで上のカードが落ちた際に非常にアグレッシブなプレイをすることで私たちを無理やり降ろすことができます。このように、不必要なレンジキャップで相手にエクスプロイトされるのを防ぐことを目的として本来不自然なプレイであることを承知でAKsのような強いハンドでも弱いハンドと同じサイズを使う傾向があります。(実際には大きいサイズとの混合になっていますがそれは重要ではありません。私たちのレンジに微妙なハンドが多いことが本質です。)

この理屈を一般化して表現すると、自分のレンジにプロテクションが必要な微妙なハンドが多い時はそれに釣られて強いハンドも含め全体的にCBサイズが小さくなります。3.4節で議論するように、逆にAK3rのような微妙なハンドが少ないボードではCBサイズを小さくする理由が乏しくなり、ナッツ級ハンドで大きくバリューを取りたい欲に駆られCBサイズが大きくなります。

2.3 CBサイズをざっくり決める

The Mechanics of C-Bet Sizing | GTO Wizard という記事ではフロップのウェットさに応じたCBサイズのざっくりとした目安が紹介されています。

フロップが…

ドライならば小サイズ

ウェットならば大サイズ

超ウェットならば小サイズ

この目安はCBサイズを決定する上で非常に有用です。3章から述べるボードテクスチャへ進む前にまずはこの目安をマスターしましょう。もちろんこれは本当にざっくりとした目安であり実際のCBサイズはハイカードやコネクトさをはじめとして他たくさんの要素の影響を受けます。

ドライボードでは、こちらのトップヒットやオーバーペア以上のレンジに対抗できるようなハンドを相手は多く持っていません。また、相手を降ろすことで得られるエクイティの価値も大きくありません。これらのことからCBサイズを大きくする理由に欠けると判断されCBサイズは小さくなる傾向があります。

次にウェットボードでは、こちらのレンジトップに対して十分なエクイティのあるハンドを相手が多く持ち、またフォールドエクイティの価値も大きいことを理由に大きなCBサイズを採用する傾向があります。

最後にこれが大事なのですが、非常にウェットなボードでは逆にCBサイズが小さくなる傾向があります。

例えばモノトーンボードではどちらのプレイヤーもフラッシュのようなナッツ級ハンドを持ちうるのでどちら側にもナッツアドバンテージが存在せず、大きなCBを打つ理由がかなり小さくなります。また、強いドローハンドはどれだけ大きく打たれても基本的には降りない(=大きくベットをすることでフラッシュドローやOESDを降ろすことができない)という傾向も踏まえるとCB自体を打つ動機もかなり削られます。

従って非常にウェットなボードの一般的な傾向として、CB頻度自体がそもそも低く、そのサイズに関しても小サイズが選択されやすくなります。

非常にウェットなボードでCBサイズが小さくなるという点に関してはQing Yangによる優れた解説があります。英語なので必要に応じて日本語字幕を付けましょう。

3. CB戦略を2つのフロップで比較する

2章(主に2.2, 2.3節)で述べたベットサイズへ影響を与える要素をもとに3章では2つのわずかに異なるフロップのボード間でCB戦略の変化をGTO Wizardで確認し、各要素がどのように作用するか議論します。CBサイズを先に決め、各ハンドをベットレンジとチェックレンジにどのように振り分けるかという流れを理解することがこの章の目的です。今回のシチュエーションは特に断りがない限りES 100bbのBTN vs BB SRPです。

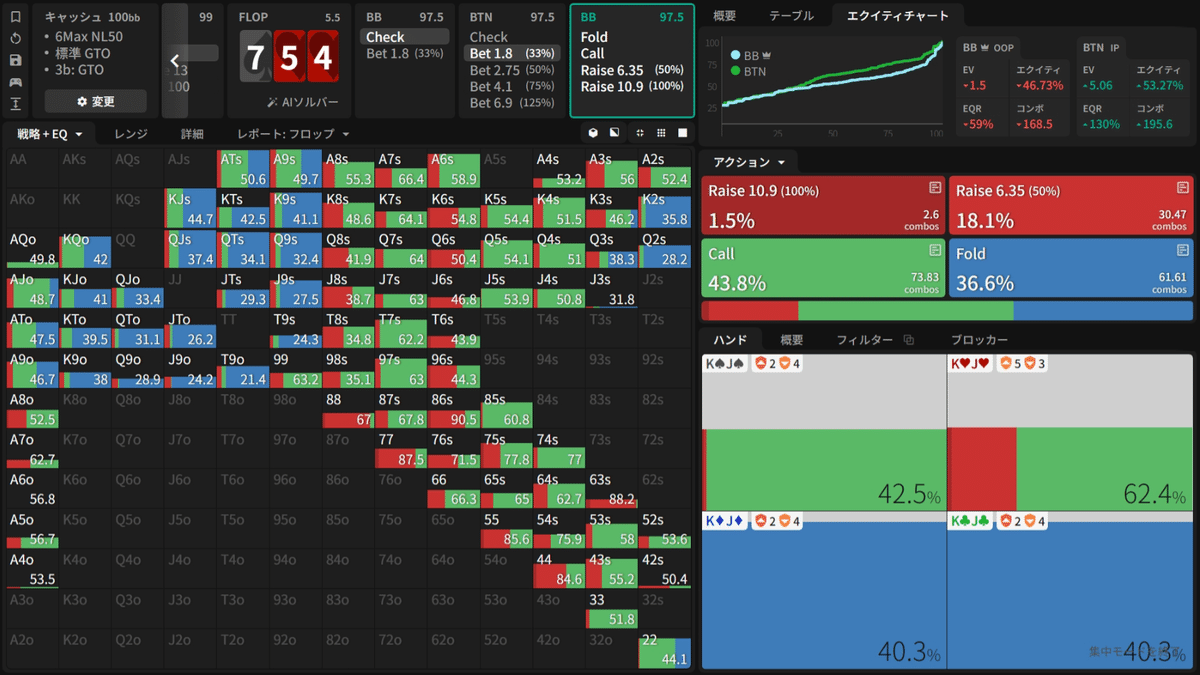

3.1 754ttと754r (そもそも超ウェットボードのCBは小サイズ)

3.1.1 CBサイズを決定する

2つのフロップのCB戦略を比較します。754ttと754rではどちらのボードの方がより小さなCBサイズが好まれるでしょうか?

754ttボードの方ベットサイズが小さくなります。このようなハンドが密に連結(connected)しておりストレートや多くのドローがありえるようなボードがツートーンになると、もともと適用されていた2.3節の"超ウェットボードは小"のルールがより強くあてはまります。このことをGTO Wizardで確認してみましょう。

レインボーボードでは50%CB頻度が18.1%, 33%CB頻度が32.3%ですが、

ツートーンボードでは50%CB頻度が12%, 33%CB頻度が37.7%となっています。

全体として小サイズのCBが好まれており、ツートーンボードの方がより小さくなることが分かります。

これはボードがあまりにもウェットすぎることが影響しています。754ttでポットサイズのような大きなベットをすると相手はコンボドローやOESD、フラドロなどの十分なエクイティを持ったハンドでしかコールしてくれなくなります。逆に小さなベットは弱いワンペア等からも幅広くコールを貰うことができるので、それらのハンドから極太のぶ厚いバリューを取りながらも自分自身の水没を避ける(相手のレンジを強くしすぎない)ことができます。

3.1.2 ベットレンジ構成とチェックレンジ保護

次にベットレンジの構成方法をチェックレンジ保護の観点からご紹介します。ここでは754ttのBTN側のCB戦略全体を考えることにします。

まず、本能に従ってワンペア系のハンドをCBレンジに回しすぎると逆にチェックレンジが弱くなりすぎてスッカスカになってしまい良くありません(簡単にレイズレイズレイズ!のようなエクスプロイトをされてしまいます)。従ってワンペアハンドのうちどれかでベットを諦めチェックレンジに残したくなります。ではどのようなハンドをチェックレンジに残すべきでしょうか?

CBレンジを抜き出して再掲すると次図のようになります。AA-88, A7-97, A5-J5にかけてCB頻度がキレイに変わっていっていますね!SRPのローボードではオーバーペア界隈とトップヒット/セカンドヒット界隈で異なる力学が働くので分けて考えましょう。

オーバーペア, 7ヒット, 5ヒットでハンドをフィルターした。

右側のアクションはハンドレンジ全体ではなくこのフィルター内の頻度を表す。

まずAAやKKは頑健なエクイティを持ちフロップで慌ててベットしなくてもターン以降でワンペアにそもそも捲られない/とても捲られにくいハンドです。しかし88はオーバーペア界隈では一番脆弱なエクイティを持つハンドですのでターン以降で上のワンペアを作られて逆転されないように相手のハイカードを降ろすモチベーションが他と比べて高くなります。(一応、フラッシュドローを中心としてドローはなかなか降りません。例えばBBのKJならKJddとKJccしか降ろせません。)

バックドアすらないKdJdとKcJcはフォールドする。

一方でトップヒット/セカンドヒット界隈はハンドの価値そのものが基準になります。A7sのような強キッカーハンドをCBレンジに残し弱キッカーの97sをチェックレンジに残す戦略が採用されています。簡単ですね。そしてセカンドヒット界隈はこの延長線上にあります。確かにセカンドヒットでも強キッカーはCBレンジに回されがちなのですが、それでもトップヒット系と比較してハンドの価値が小さいためチェック頻度が高くなります。

ここで改めてCB戦略を見てみましょう。脆弱なエクイティを持つハンドを中心に高頻度CBを打っています。AA-88, A7-97, A5-J5にかけてCB頻度がキレイに変わっていっていますね!(再放送)

まとめを兼ねて、あなたがAAを持っている場合を例に思考の流れを簡単に繰り返します。フロップに対しAAは強そうなハンドです。まずはハンドの価値に応じた大きなベットから検討するのが自然な流れということで大サイズCBを打てるか考えてみます。しかし前述のとおり超ウェットな754ttボードにおいてBTNは水没を恐れ大きなCBを打てません。レンジ全体のCBサイズが小サイズ主体になりそうな雰囲気を感じながらあなたは次に小サイズCBを戦略に組み込めないかと思考を進めます。しかしただちに答えはノーだと分かります。なぜならAAが属するようなオーバーペア界隈には小サイズCBを打つモチベーションがもっともっとあるようなハンド(88やA7等)が大量に存在するからです。そしてワンペア以上やドローを全てベットするとチェックレンジがせいぜいAKのハイカードだけになってしまい簡単にエクスプロイトされよくないため、今回は何かしらの強いハンドでもチェックをする必要があります。この時、88等と比べて2.1節のベットをする理由を満たしていないAAはチェックレンジに回した方が良さそうだとあなたは気づくでしょう。

以上の思考を経てAAというハンド単体では大サイズでも小サイズでもCBを打ちにくいという結論に至ったあなたはチェックレンジの保護という名目でチェックを選択します。

ここで改めてCB戦略を見てみましょう。脆弱なエクイティを持つハンドを中心に高頻度CBを打っています。AA-88, A7-97, A5-J5にかけてCB頻度がキレイに変わっていっていますね!(再再放送)

3.2 754rと732r (ナッツアドバンテージ)

前節では754ttと754rの2つの超ウェットボードのフロップCB戦略を比較し、754ttの方がCBサイズが小さくなることを確認しました。

3.2.1 CBサイズを決定する

では同じくSRPのBTN vs BBでBTN側のCB戦略を754rと732rの2つのフロップで比較すると、主に使用されるCBサイズはどのように異なるでしょうか? 次へ進む前に一度考えてみましょう。

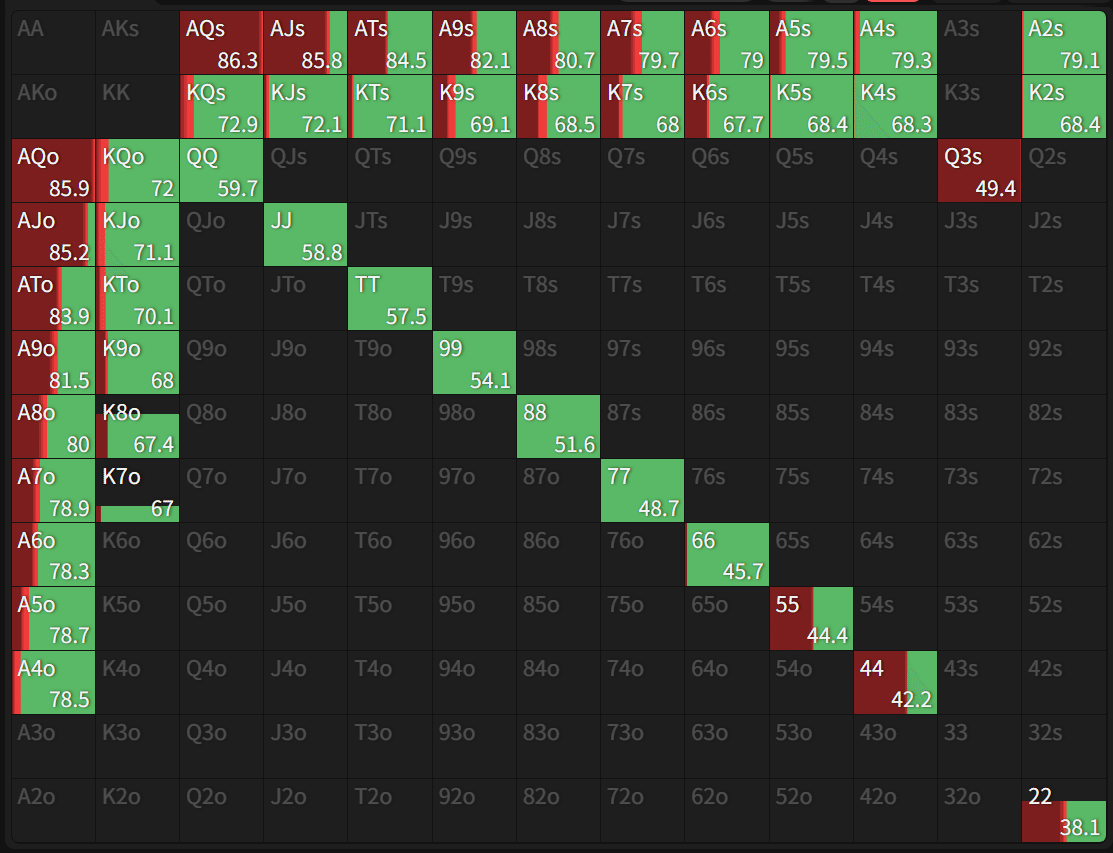

次の図はフロップが732rの時のBTNのCB戦略です。

50%や75%の中~大サイズを中心にCBサイズが選択されていることが分かります。ではなぜ732rボードではCBサイズが大きくなったのでしょうか?

2.2節のベットサイズに影響を与える要素に基づいて考えています。

1. 相手にナッツ級のハンドがほとんどない(自分には十分多い)

754rボードとは異なり、732rボードのBBには73のツーペアや72のツーペアあるいはストレートが存在しないことに加えOESDも54のみと数を大きく減らしています。また、プリフロップで3betされなかったことからBBレンジ内の例えば88以上のオーバーペアをかなり少なく見積もることができます。

従って例えば大サイズCBに対するBBのコールレンジは7, 3, 2等のヒット系が主になり、AAでCBサイズを大きくしても"ドローやセットにしかコールを貰えずにハンドのエクイティが水没する"ような事態にはならないと考えることができます。これがまさにベットをする理由、ひいてはベットサイズを大きくする理由になります。今回のように自分自身にナッツアドバンテージがある場合は自分のチップを多くポットに入れたいという欲望から自然とベットサイズが大きくなります。

7, 3, 2のヒット系は全てコールしている。

3.2 おまけ

以上の議論を踏まえ、頭の体操として754rと732rの中間?に位置する743rというボードでのBTN側のCBサイズはどのようになるか考えてみてください。754rのように小サイズ主体ですか?それとも732rのように大サイズ主体ですか? 両者が混じりあったような複数サイズ混合はアリですか?

GTO Wizardの結果は以下の通りです。具体的にどのような役やドローが存在しあるいは存在せず、それらがどのようにBTNのレンジトップ(ナッツアドバンテージ)へ作用し、最終的にCBサイズへと影響を与えているのか自分で考えてみましょう。

3.3 732rとA73r (微妙なハンドを保護する)

前節の732rボードではBTNにオーバーペアのナッツアドバンテージがあり、どれだけベットサイズを大きくしても相手のコールレンジが強くなりすぎることがないという理由でベットサイズが大きくなることを確認しました。

ではこのボードとnote冒頭のクイズに登場したA73rボードを比較してみましょう。

3.3.1 CBサイズを決定する

732rボードとA73rボードを比較します。どちらのボードの方がより大きなCBサイズを選択する傾向にあるでしょうか。またその理由は何でしょうか。

A73rボードの方が小サイズCBが好まれます。その理由は2.2節の第4番目の項で説明した通りBTNのレンジには安いCBによるプロテクションを必要とするような脆弱なハンド(88, K7等)が多いからですね。そのようなハンドは不相応に大きなCBを打つことはできません。なぜなら大サイズCBに対する相手のコールレンジはAx等が主体となりあなたのハンドのエクイティが水没するからです。

さて、3.3節の本題はチェックレンジの保護にあります。

3.3.2 ベットレンジ構成とチェックレンジ保護

3.1.2節で述べた内容は、脆弱なエクイティを持つハンドをベットし、ロバストなエクイティを持つハンドをチェックすることでした。それはボードがA73rでも732rでも適用されますが、Aハイのドライボードと7ハイのドライボードとでは脆弱なハンドが異なります。下にA73rボードのBTN側CB戦略の一部を再掲します。

弱いAxやKK, QQなどに加え、弱い7xでチェックレンジを保護しています。

なぜこのようなことをするのでしょうか?

そうです、ワンペアを全てベットしてしまうとチェックレンジが高々Kハイになってしまい簡単にエクスプロイトされてしまうからでした。従って一部のワンペアを渋々チェックすることになります。ここでは2.1節で紹介したベットする理由を満たしているハンドを優先的に採用しながらベットレンジを構成し、そうでないハンドをチェックレンジに回すことで両者にワンペアが入るようにしたいと思います。

1. 勝った時にポットを大きくするため。

2. 相手のエクイティ実現を防ぐため。

まず1番目の理由によりAKやAQなどの強いAxがベットレンジに組み込まれます。一方でチェックレンジにAヒットが全くないような事態を避けるために弱いAxをチェックすることでAヒット全体のバランスを取ります。

KK-88のような微妙なアンダーペアは2番目の理由がより強く効いてきます。

88はターンのオーバーカードによる捲られを防ぐためにベットしたい一方で、そもそもKKはそのような捲られを心配する必要がないのでチェックレンジに回します。そもそもAハイの静的(= not ダイナミック)なボードのKKなんてフロップでBBのAxに負けていたらほとんどはターンリバーでも一生負け続けますから直観的にもあまりCBを打ちたくないですよね。

以上の議論をまとめると次のようになります。

732ボードでは…

88や7xなどの脆弱なエクイティを持つオーバーペアをベットする。

弱ヒットの3x, 2xをチェックレンジに回す。

A73ボードでは…

強いAK等に加え、88, 7x, 3xなどの脆弱なエクイティのハンドをベットする。

ロバストなエクイティを持つ弱いAx, KK等をチェックレンジに回す。

ここではツートーンでも同じなのでrを省略しています。余裕があればキッカーやオーバーペア内の強弱で調整してください。以上の理屈を使うと例えばKKは732ボードではCBを打つ一方でA73ボードではCBを打たないということを説明することができます。

3.4 A73rとAK3r(微妙なハンドを保護する必要がない)

BTN vs BBのSRPにおけるAKハイボードではポラライズしたレンジでのポットオーバーベットが好まれるという知識をご存じの方も多いかと思われます。ではなぜA73の時とは異なり小さなサイズを使わないのでしょうか?

3.4.1 CBサイズを決定する

タイトルの通りで恐縮ですが、微妙で脆弱なハンドを保護する必要がない時はCBサイズを小さくする理由に乏しくなるので大きなサイズが採用されやすくなります。AK3rボードにおけるBTN側のCB戦略は下図の通り125%ベットが主体となっていることが分かります。

125%サイズを主体としている。

このボードではプリフロップのアグレッサーであるBTNに強烈なナッツアドバンテージがあり、スタックを全てポットに入れたいという強すぎる欲求に自然に従った結果CBサイズが大きくなります。

下図はワンペアハンドのみを抽出したものです。今回は前節のA73rボードにおける88や7xに相当するようなプロテクションを必要とするハンドがありません。QQから66までのポケットペアは程度の差こそあれロバストなエクイティを持ちプロテクションを必要としていないため、CBを打つモチベーションがなくなりキレイにチェック一色になっています。従って、小さなCBを打つ動機のある脆弱なハンドが存在しない(=CBサイズを押し下げる要因が少ない)ことから今回はナッツアドバンテージに従って伸び伸びとポットオーバーサイズを選択することができます。

ワンペアハンドのみ再掲

余談として、3ヒットや弱いペアはブラフとしてポラライズの下側に組み込まれ始めていることも読み取れます。BDのあるKxの一部が頻度でCBレンジに入っているのはカバレッジのためでありバリュー目的ではないことに少し注意が必要です。

最後に、実は3というローカードがAKと離れていることも戦略に影響を及ぼしています。今回は深入りしませんが集合分析を見るとAKハイボードでもローカードがQJTの時は多くのサイズの混合になっています。

3.5 755r. SRP と 3bet pot の比較

最後にフロップが755rだった場合において、SRPのBTN vs BBと3bet potのBTN vs COを比較します。CBサイズはどちらの場合が大きくなるでしょうか。なお、この節はAKQゲームへのある程度の理解を前提としているので説明が難解に感じられる方は飛ばしていただいて構いません。

3.1 3bet potの場合はAKQゲームとなる

3bet potの場合を先に考えます。3bet potでフロップがローボードの場合に3better側は自然とポラライズしたレンジを形成します。つまりオーバーペアか何もないかのどちらかになりがちでその中間のハンドが少ないということですね。

従って今回はAKQゲームのようにレンジがポラライズした側はベットサイズを大きくした方が期待値が上昇するという数学的な結論と同様のことが起こり、BTN側は期待値を大きくするために大きなベットサイズを選択します。

実際にBTN側のエクイティカーブを確認するとレンジの中央付近の赤線で囲った部分でBTN側の緑がポラライズ気味のレンジを構成していることが分かります。

3.2 SRPの場合はレンジ全体で小サイズCBを打つ

こちらはご存じの方も多いかと思いますので簡単に述べます。

SRPの場合はBTNのレンジが広くなりAハイ等の微妙なハンドが増えることから中~小サイズが選択されやすくなります。また、フォールドエクイティから利益を得るために安いレンジCBが採用されます。例えばBTNのT9sのようなハンドでのCBにBBがフォールドしてくれるとかなり嬉しいのですが、ターン以降でワンペアに進展した場合はスモールペアやAハイなどに勝てることを踏まえるとレンジCBをコールされてしまってもある程度のエクイティが存在すると考えることができます。

このハンドはGTO Wizard公式Youtubeチャンネルの動画"3 Reasons Why You’re Losing Money In 3-Bet Pots"を参考にしました。(4:28~)

4. まとめ

CBを打つかどうか考える際にはまずCBサイズを先に決定し、その後で自分のレンジをベットレンジとチェックレンジに振り分けましょう。自分のハンドのアクションを考えるのはこれらの後になります。

CBサイズに最も大きな影響を与えるのはナッツアドバンテージです。

また、自分のハンドレンジに微妙かつプロテクションが必要なハンドが多い場合にはベットサイズが小さくなる傾向があります。細かなボードテクスチャを読み取れない時は2.3節の次の目安を参考にしてください。

フロップが…

ドライならば小サイズ

ウェットならば大サイズ

超ウェットならば小サイズ

ロバストなハンドや価値の小さいアンダーペア等をチェックすることで適切にチェックレンジを保護することができます。また、脆弱なエクイティを持つハンドを積極的にベットすることでターン以降に上のワンペアに捲られることを防ぎつつ相手のエクイティを否定することができます。

参考文献

英語の動画や記事は必要に応じてブラウザやYouTubeの機能で適当に翻訳したり字幕付けたりしてください。

Poker Giraffe チャンネルより"Why Good Players Don't Bet Big on Wet Boards"

Qing Yangによる解説動画。自分のレンジに微妙な強さのハンドが多いとベットサイズが小さくなる、という理屈やチェックレンジの保護についてこの動画で詳しく説明されています。ハンド例や動画の内容を参考にしました。

The Mechanics of C-Bet Sizing | GTO Wizard

GTO Wizard Blogの記事です。ハンド例やその解説としてこの記事の内容を参考にしました。

GTO Wizard公式YouTubeチャンネルより"The Mechanics of Cbet Sizing"

上の記事の元となった動画です。

"No-Limit Hold'em For Advanced Players"

Matthew Jandaによる名著です。ベットの原則についてこの本を参考にしました。本当に名著なので英語に抵抗がなければ読みましょう。

トップペアだから打つ、滑ったから打たないというあなたへ。もう二度とそんなことが言えないようになります。

内容は以上です。

GTOを海だとすれば、私たちのポーカーは浅瀬の水遊びです。このnoteが皆さんのポーカーを少しでも深みへと導いたのであれば執筆者冥利に尽きるというもので大変嬉しく思います。最後までお読みいただきありがとうございました。