河川改良における中層混合処理

河川にも地盤があり、地盤改良する為に浅層、中層、深層のどちらかに当てはまるか調査することで地盤改良工法一覧にある工事に移ることができます。今回の記事では中層混合処理になる場合についての解説なので、河川に興味がある方必見になるでしょう。これからも必ず河川と共に暮らしていく上で必要な知識が身につきますので最後まで読んでいただけたら幸いです。

河川改良の必要性

そもそも河川工事の目的は大雨による浸水被害の解消と軽減を図り、洪水を安全かつ速やかに利根川に排水するため、河道の流下能力の増大を図ることを目的として河川工事を行います。河川は人々の暮らしと常に隣り合わせとなるので、地盤改良が必要となるでしょう。

河床の地盤改良は、河川改修工事の際や、橋脚・河川堤防・堤防護岸等の工事を行う箇所が軟弱地盤だった際に行う、非常に大切な工事です。

現行法では、一級、二級、三級、準用河川、普通河川の5つに分類し、それぞれ管理が分かれています。

法律にも定められている通り、国としても河川がそれほど大切だということが分かるでしょう。

河川と中層混合処理

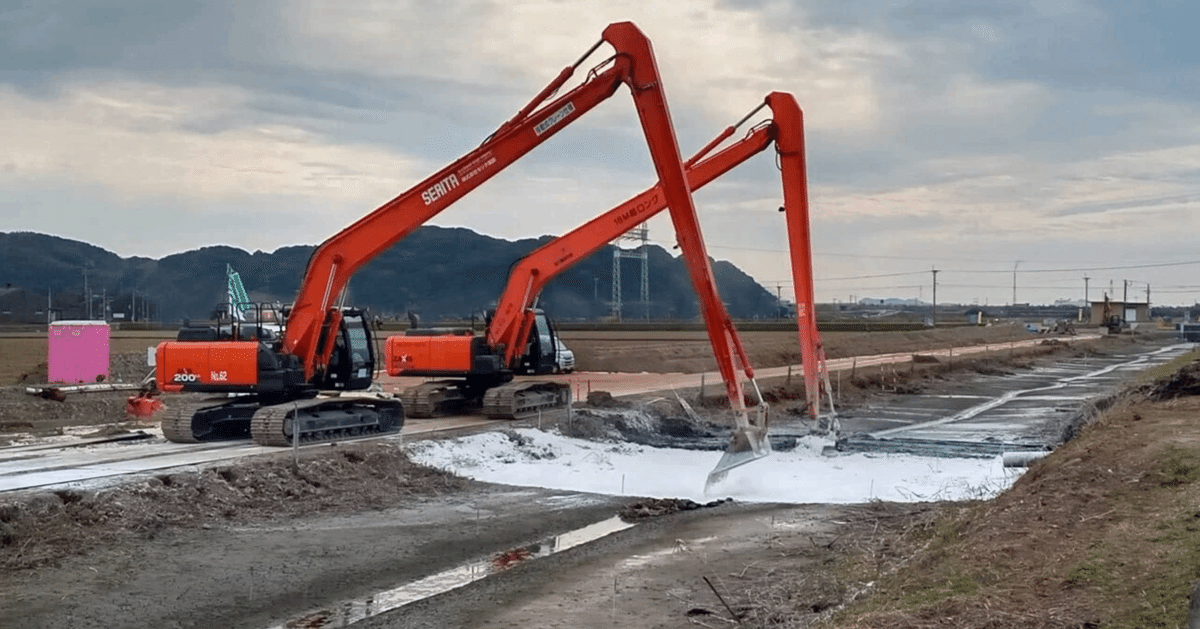

河川における中層混合処理の一つとして、マッドミキサー工法があります。

トレンチャー型撹拌混合機で、深度8mまでの浅層、中層混合処理を実現することができるので幅広い工事に適応するでしょう。

セメント・セメント系固化材などの改良材をスラリー状に混練後、地中に噴射し原位置土と改良材を強制的に撹拌混合し、固化することを目的とした浅層・中層混合処理工法で、バックホウをベースマシーンに、トレンチャーに装備された撹拌翼で、原位置土をきめ細かに切削し、改良材と撹拌混合し均一な改良地盤の造成を行います。

深層混合処理工法については、小・中規模建築物向けの地盤改良工法で、現地の土とセメント系固化材を混合して、地盤内に柱状の補強体を築造し、建築物を支えることからもっとも一般的な工法なので多くの地盤業者で取り扱われていますがシンプルな工法であるがゆえに施工業者の経験値や、技術の差が出やすく、沈下事故発生率が高い工法でもあります。

河川とダム

ダムの役割は、洪水調節、水資源の確保(水道用水、工業用水、農業用水など)、発電、河川環境の保全(流水の正常な機能維持)の4つが主な目的です。

つまり人々の生活にダムが欠かせないということになります。

河川の流れをダムで調整することで洪水被害を食い止めることができることから、どちらも中層混合処理の工事が行われることもあるでしょう。