織組織 #2 紹巴織

1,織組織/紹巴織

帯は経糸と緯糸(縦と横糸)で柄、生地を織りなしています。

その2つの関係で織組織が変わり、それはモノづくりにとって、風合いや色、表現力、重量など帯の主要な部分を決める大事な要素です。

この紹巴織について、長く製織している職人がこう表しました。『ふつう、織物は10年も織ったら、かなりの部分端から端まで分かるようになるけど、紹巴だけは、織れば織るほど難しくなっていく。』

織る職人からも難しい織物ですが、紋(意匠図)をつくるときもほとんど同じ。ほぼ、紹巴織でできる技法や表現は極めたと思ったところ、そこから一つレベルが変わって、世界が広がることがあります。

↑「左が織り上がりの帯、右がその元となる意匠図」

2,特長の一つ、表現の緻密さ

紹巴織の特長は緻密な表現力。

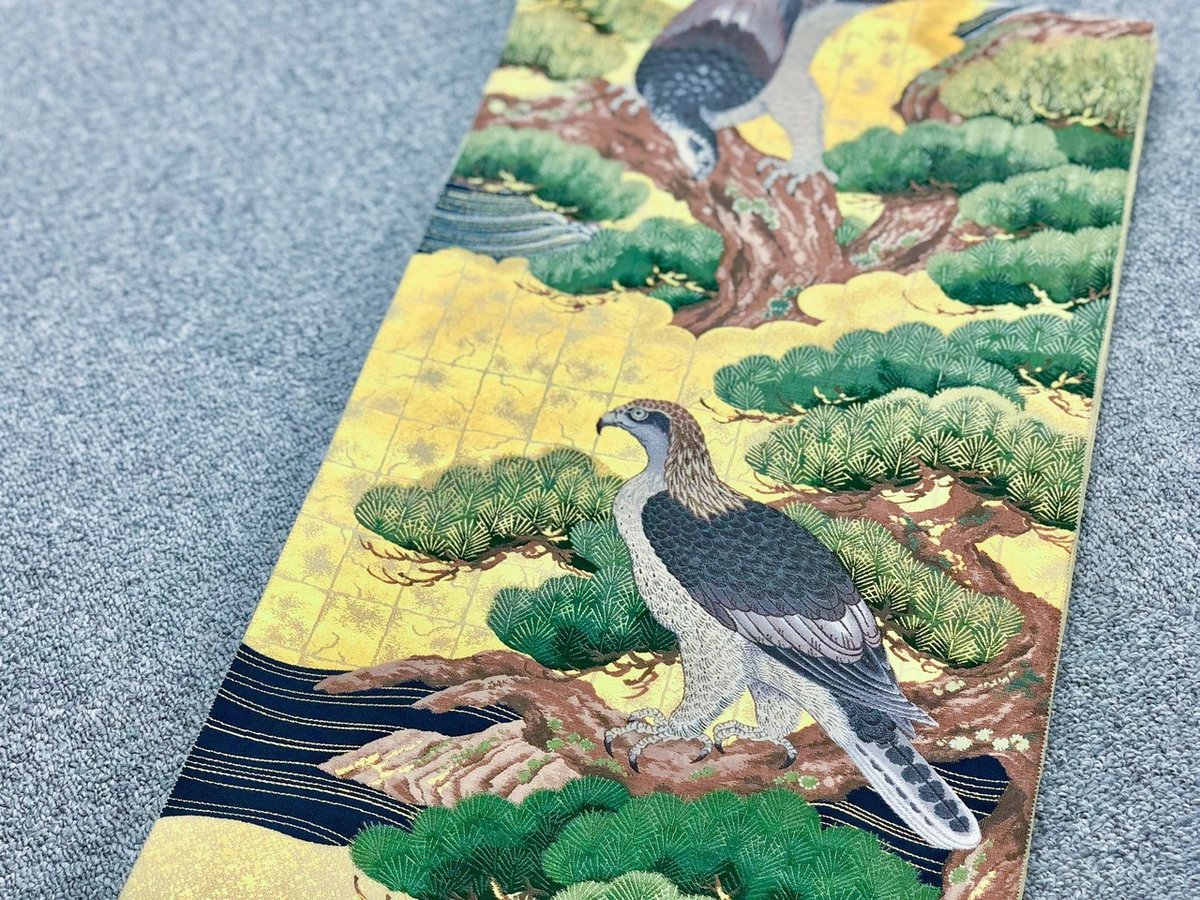

絵か?染め?とも言われることもある紹巴織は、約4cm間に一色あたり100回の筬打ちをして織り進みます。もう一歩モノづくりの奥に入ってしまいますが、柄ではない部分に最低3色の糸を使いますので、約4cm織り進むのに、通常300回の筬打ちをしないと織れない。そうすると、上の「松に鷹図」様な色数の多いもの、たとえば10色だと・・・。膨大な筬打ちが必要となってくる織物です。

もう少し具体的に織物を説明すると、一色あたり4cm進むのに100回というと、緯糸で経糸が見えなくなるくらいの緯糸の量が打ち込まれます。通常、織物は経糸と緯糸の色は混ざります。たとえば、経糸:黒、緯糸:白だと、目に見える織物はグレー。それが紹巴織の場合だと、ほとんど『白』に近い織物となります。

そうすると、紹巴織では経糸の色はそこまで気にせず、緯糸の配色で表現できるため、絹糸の発色を活かした綺麗な発色を緻密な表現で織ることができる織物だといえます。

ただし、沢山の糸が入る分、それだけ問題も起きやすく技術と経験が必要な織物であることは間違いありません。

3,紹巴織の設計図(意匠図)つくり

今では意匠図づくりのほとんどはPCとなってしまいましたが、以前は紹巴織の設計図(意匠図)をつくるためには、図案を3−4倍くらい拡大していました。

『なぜ、拡大するのか?』と聞かれることもありますが、これくらい大きく拡大しないと、緻密さを特長とする紹巴織では、経糸と緯糸の交差する点が確認できません。また、小さなPCのモニターだけで仕事をすると、図案の大きな流れを確認し難い欠点もあります。さらに、染めのようなボカシや絵の具の様に白と赤を混ぜてピンクを織りで表現できるためには、色同士の境界を点で把握する必要があり、写真の様にそれを表すためには筆で色を一マスに入れる必要もあります。

後者はPCの方がやり易い面はありますが、前者の流れを把握をするという意味では、やはり大きく拡大したものが必要、少なくても大きな意匠図で制作した長い経験がないと、図案が良くても、どうしても意匠図の制作段階でこじんまりになりかねない。となみ織物では、そう考えます。

時代の流れでPCを使いますが、新人のモノづくりでは、常に(しつこいほど)図案の流れ流れと言われるのと、昔の意匠図をつかった配色替えのモノづくりで流れの大事さの再確認を行うことが必須になっています。

4,紹巴織の進化

以前、実際にあったことです。

ある帯の中のほんの一部の表現(それはたまたま、偶然にでき上がった表現の仕方)を地部分の全面に広げて使ってみる。そうすると、今までの紹巴織とは全く違った風合い、色や織の質感が生まれてきた・・・。

そうすると、今まで紹巴織に向かなかったデザインが、急にできるように・・・。それをキッカケに、素材を変えよう、糸の使い方の増減、柄をもっと大きく大胆に・・・。など同じ織組織ではあるのですが、前と後ろでは全く違う織物になってしまう、そんな進化をしたこともあります。

鷹図のような礼装用帯が中心だった紹巴織ですが、これからはさらに形を変えつつ、表現力を増したモノづくりが、今後できていくと思います。この紹巴織は更新を継続し続けていきたいと思います。