ゴードン会議でトスカーナを訪れた(その1):フィレンツェ入り

はじめに

Gordon Research Conferences (GRC)は米国でCold Spring Harbor Laboratory Meetings (CSHLM)、Keystone Symposiaと並ぶ合宿形式の研究会だ。30代から40代にかけて、何度も参加していたが、GRCは夏休みで空いている米国の大学の寮に宿泊する形式。さすがに歳をとってくると、シャワールームを見知らぬ参加者とシェアするのが辛くなったこともあり、しばらく足が遠のいていた。

今回、神経発生のGRCがトスカーナで開催とのことを共同研究者であるコロンビア大学のCarol Mason先生から教えていただき、研究室の講師とともに参加することにした。しかも場所はトスカーナ州ルッカ(Lucca)県のバルガ(Balga)という村にあるIl Ciocco(イルショッコ)という名高いリゾートホテル(現在はマリオット傘下)。今年の学会参加のハイライトだ。これから数回に分けてレポートとして残しておく。

フィレンツェ入り

最寄りの空港はフィレンツェだったので、ヒースロー経由で前日にフィレンツェ入りした。荷物が届かないのは避けたく、すべて機内持ち込みにしたが、ヒースローのターミナル3から5への移動がバスで10分ほどかかり(これは想定済み)、さらにターミナル5での荷物検査が予想を超えて厳しく、キャリーケースを開けて検査された。さらにB48ゲートが遠くて(バスで機体近くまで行くようなゲート)、乗り換えはギリギリだった。

空港からタクシーでホテルにチェックウインして、さて近所の観光でも、となったが、フィレンツェの気温は36℃をゆうに超えており、湿度は少ないものの、直射日光が肌に突き刺さる。事前に予約などしなかったため、観光メッカのアカデミア博物館やドゥオモ(サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂)は外から眺めるだけとなり、その場で入場券を購入できたサン・ロレンツォ聖堂を訪れたのだが、ここが思いの外、当たりだった。

メディチ家代々の当主が埋葬されているのだが、2階(現地の呼び方では1階)の広間の壁や床の大理石のしつらえが超ゴージャス。イタリアは良い大理石が手に入る地であることは塩野七生先生から何度も伺っていたが、ロレンツォ聖堂では、何種類もの珍しい色の大理石を組み合わせたパターンがことのほか美しい。

八角形の壁の2面には彫像があったが、他には設置されるべき窪みはあるものの像は見当たらない。学芸員の方に尋ねてみると、「当初は予定されていたものの、予算が無くなってできなくなった」とのこと。現在の状態を維持するだけでも、9€の入場料だけではたいへんだろうと想像した。

https://photos.app.goo.gl/94BTeHqR7FxmRFYv6

暑さに退散していったんホテルに戻り、夕食は徒歩10分圏内のレストランへ。肉のグリル料理が有名なお店で、地元の方も観光客らしき方も多数、賑わっていた。

ウフィツィ美術館再訪

翌日、会場までのチャーターバスは昼過ぎの出発だったので、インターネット予約でチケットを押さえてウフィツィ美術館を訪れた。以前に学会がフィレンツェで開催された折は、3日間パスの入場券を購入して、朝早い時間に毎日、ボッティチェッリを観に行ったのだが、あれは何年前だったのだろう、と思って検索したら2011年のIBRO(International Brain Research Organization)の折だった。今は観光客がさらに増加しているようで、ラ・プリマベーラもヴィーナスの誕生も、その前にあったはずの椅子は見当たらず、人だかりをかき分けて眺める必要があったのは、少し残念。それでも大好きな作品にまた会えたのはとても嬉しかった。

ウフィツィにはさまざまなキリスト教絵画が展示されている。私の美術鑑賞は私の世代の典型的な日本の教育や文化的背景に則って、印象派あたりから始まって、オランダ絵画や現代絵画に移っていった。聖書を端から端まで読んだこともなかったため、長い間、キリスト教絵画はどのように理解したら良いのだろうと思っていた。

だが、ウフィツィで大量のキリスト教絵画を見て、自分なりの鑑賞ポイントを見つけることができるようになった。もっと若い頃にイタリアを訪れていたら、自分のアートの引き出しの構成は違ったものになっていただろう。

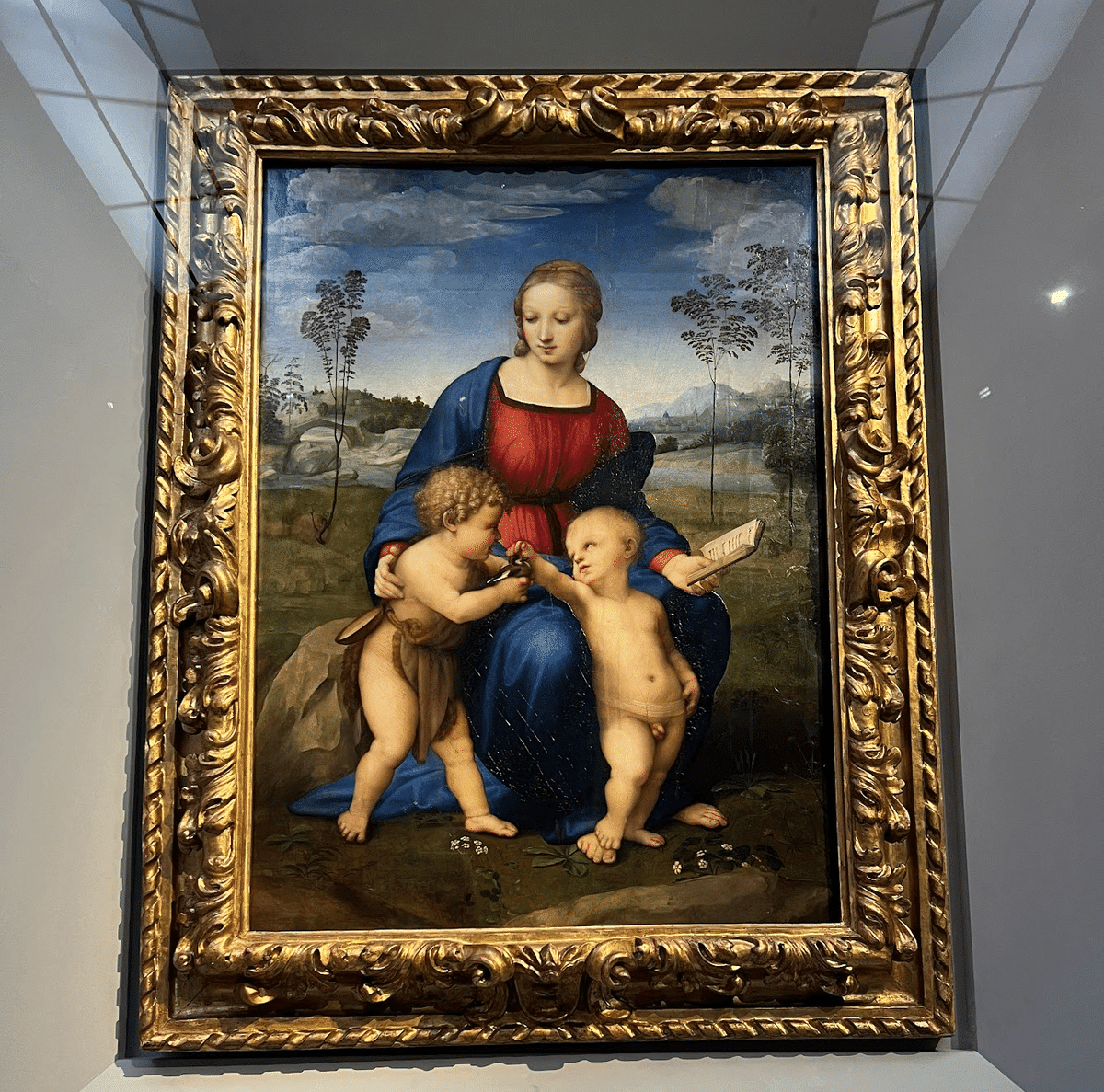

キリスト教絵画に慣れない方向けの楽しむコツその1は、もっとも好まれてよく描かれる「聖母子」の幼いイエスに着目することだ。生まれて間もないはずの幼子イエスは、どれも妙に”おっさん臭い”ことに気づくと、聖母子を見るたびに、「これもオッサン、こちらもオッサン・・・」と楽しくなる。なぜ幼子イエスが可愛らしい赤ちゃんというよりも大人びて描かれているのかには理由がある。それはイエス・キリストが人々を導く尊い方であることが生まれながらにわかるように描かれているのだ。

もう1つは、これも有名なモチーフの「受胎告知」。大天使ガブリエルから「貴女はイエスをご懐妊されました」と伝えられたマリアの様子を見て、そこに吹き出しの台詞を考えるという楽しみ。「え、なんとおっしゃって?」「マジ? 覚えはないのだけど……」「嘘でしょう?」「そんな……」などなど。ウフィツィにはレオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ、ルネッサンスの巨匠たちの受胎告知がいくつかあるので、とても楽しい。

今回は新たな楽しみ方として、St. John the Baptist(洗礼者聖ヨハネ)に着目しながらも鑑賞してみた。ヨハネは、もっともイエスに愛された弟子とされ、聖母子像にもイエスとともに描かれることが多い。上に述べたように、イエスの方が偉いとわかるように描かれ、イエスにはハロ(光輪)が、ヨハネの持物(じぶつ)として長い十字架や書物、毛皮などが添えられている(ヨハネもハロを伴うことあり)。

今回の気づきは、ラファエロが少年の聖ヨハネを単体で描いたものや、アンドレア・デル・サルトが描いた青年期のもの(どちらも画像を残していなかったのが痛恨)。少年や青年としての美しさが強調されているのは、同じウフィツィにあるカラヴァッジョの「バッカス」にも通じるように感じた。

仕方ないので、ウフィツィ美術館の公式サイトより画像を拝借します。