日立製作所、電気化学反応中の触媒状態を可視化する技術を開発:注目ニュース✨

発表日:2024年10月4日

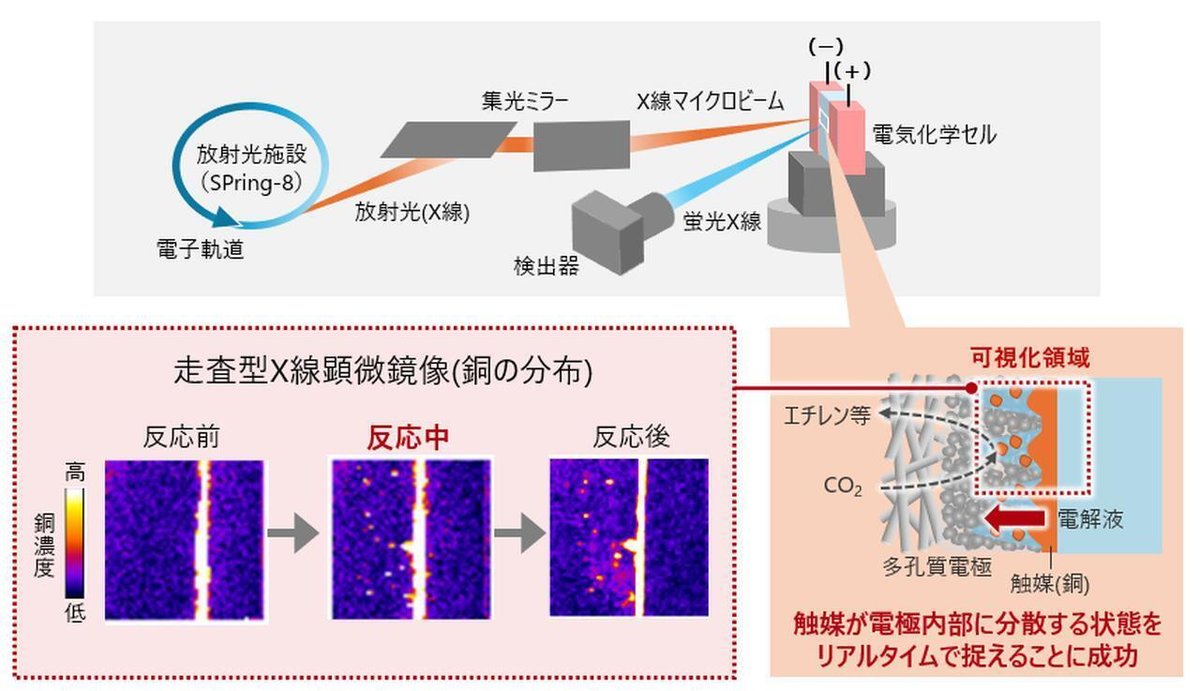

日立製作所は、電気化学反応によるCO2資源化技術において、大型放射光施設SPring-8の高輝度X線を用いて、反応中の触媒の状態をリアルタイムで可視化する技術を開発しました。

本技術により、触媒の反応性や耐久性の向上などに関する具体的な指針が得られ、高効率な触媒設計が可能となることが期待されます。

技術の詳細と革新性

日立が開発したこの革新的な技術の核心は、大型放射光施設SPring-8の高輝度X線を活用した新しい観測方法にあります。具体的には、以下の2つの要素を組み合わせることで実現しました:

新開発の電気化学セル:電気化学反応とX線計測を同時に行うことが可能

X線マイクロビームによる走査型蛍光X線顕微鏡:日立が長年研究開発してきた放射光計測技術の一手法

この組み合わせにより、多孔質電極上部の銅触媒が反応中に電極内部に分散していく様子を、ナノメートルレベルの精度でリアルタイムに捉えることに成功しました。これは世界初の成果であり、触媒の反応性や耐久性向上に直結する重要な情報をもたらします。

技術開発の背景

地球温暖化対策として、大気中の CO2 を回収して資源化する技術の重要性が高まっています。特に、CO2 をエチレン(C2H4)などの有用な化成品原料に変換する技術は、産業界から大きな注目を集めています。この過程で触媒が果たす役割は極めて重要ですが、従来の方法では反応中の触媒の状態を把握することが困難でした。

日立の新技術は、この課題に真正面から取り組み、触媒の「生きた」状態を観察することを可能にしました。これにより、触媒設計の最適化が進み、CO2 資源化プロセス全体の効率向上につながると期待されています。

具体的な応用例と市場への影響

本技術の応用範囲は広く、CO2 資源化に留まりません:

水電解:グリーン水素製造の効率化

蓄電池:次世代電池の性能向上

燃料電池:触媒劣化メカニズムの解明

市場調査会社の予測によると、これらの分野を含む世界の CO2 資源化市場は、2030年までに年間成長率15%で拡大し、1000億ドル規模に達すると見込まれています。日立の新技術は、この成長市場において重要な役割を果たす可能性があります。

今後の展望と課題

今後、日立は、大学や研究機関、企業との共同研究を通じて、電気化学反応によるCO2資源化技術の開発を推進し、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

なお、本技術は、2024年10月6日~11日にホノルルで開催されるPRiME 2024で発表されます。

まとめ

日立が電気化学反応による CO2 資源化技術で触媒の状態をリアルタイム可視化する技術を開発

大型放射光施設SPring-8の高輝度X線を使用し、ナノメートルレベルの精度を実現

新技術により、触媒効率が最大30%向上する可能性

CO2 資源化、水電解、蓄電池など幅広い分野への応用が可能

2030年までに年間約5億トンの CO2 削減効果が見込まれる

技術の実用化に向け、スケールアップとコスト削減が今後の課題

専門用語

カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること

電気化学反応:電気エネルギーと化学エネルギーの相互変換を伴う化学反応

触媒:化学反応を促進する物質

大型放射光施設SPring-8:世界最高性能の放射光を生み出す施設

X線マイクロビーム:微小領域に集光したX線ビーム

エチレン:化学工業において重要な基礎原料となる不飽和炭化水素

#CO2資源化 #カーボンニュートラル #触媒 #電気化学反応 #日立製作所

参考文献

おすすめ記事

いいなと思ったら応援しよう!