ついに公開されたキオクシアの酸化物半導体を使った新規DRAM技術の詳細とは?

発表日:2024年12月10日

キオクシア株式会社は、高いオン電流と極低オフ電流を両立する酸化物半導体トランジスタを用いた新しいDRAM(OCTRAM:Oxide-Semiconductor Channel Transistor DRAM)技術を開発しました。

このOCTRAMは低いオフ電流という特徴により従来のDRAMよりも低消費電力化が期待されます。

この技術は、事前に概要のみアナウンスされていましたが、今回正式に公開となったものです。

この記事では、OCTRAM技術について、現状分かっていることを整理してみましょう。是非最後までご覧ください!

OCTRAM技術の詳細

OCTRAMは、縦型に円筒形で形成された酸化物半導体(InGaZnO)トランジスタ(図1)をDRAMのセルトランジスタに採用しています。

念のために各元素を確認しておきましょう。In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)、O(酸素)で、これらから構成される酸化物半導体です。

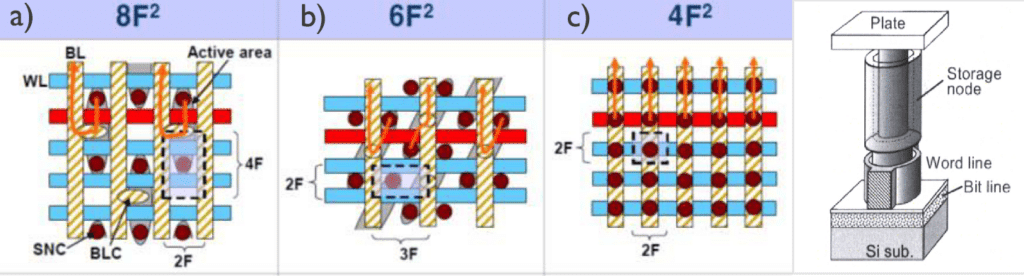

4F2 レイアウトが可能となり、従来のシリコントランジスタを用いた6F2 レイアウトのDRAMより大容量化が期待できます。

(出所:https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2024/20241210-1.html)

ここで、4F2と6F2についてもう少し詳しく説明していきましょう。これらの違いは主にセルの密度と構造に関係しています。

6F2レイアウト

6F2レイアウトは現在のDRAMで主流の設計です

F2はFeature size(設計ルール)の2乗を表し、メモリセルの大きさを示す指標です。

6F2は、1つのメモリセルがF2の6倍の面積を占めることを意味します。

このレイアウトは65nm世代以降に採用され、それ以前の8F2レイアウトと比べて約1.33倍の密度向上を実現しました

オープンビット線アーキテクチャを採用し、センスアンプの左右にビット線を配置することで効率的なセル配置を可能にしています

4F2レイアウト

4F2レイアウトは次世代のDRAM技術として注目されています。

4F2では、メモリセルの面積がさらに縮小され、F2の4倍となります。

この設計により、理論上はメモリセルアレイの密度が6F2と比較して1.5倍に向上します。

4F2レイアウトの実現には、セルトランジスタの構造を変更し、チャンネルを垂直方向にする必要があります。

クロスポイント構造を採用し、ワード線とビット線の交差点にキャパシタを配置することで、より効率的なレイアウトが可能となります

(出所:https://www.novami.com/blog/from-transistors-to-a-complete-system-in-package-the-3d-evolution-in-semiconductors-architecture/)

6F2、4F2レイアウトを比較した場合、以下のような違いが存在します。

密度:4F2レイアウトは6F2と比べて約1.5倍の密度向上が見込まれます。

構造:4F2では垂直チャンネルトランジスタとクロスポイント構造が採用されます。

技術的課題:4F2レイアウトでは、ボディの電気的不安定性や隣接するワード線・ビット線間の結合強化などの問題が懸念されます。

製造プロセス:4F2レイアウトの実現には、より高度な微細加工技術が必要となります。

4F2レイアウトの導入は、EUVリソグラフィ技術よりも早く実現される可能性がありますが、その実装には新材料の開発や高度な製造技術の確立が不可欠です。

優れた電流特性

InGaZnOトランジスタの製造プロセスと構造を最適化することにより、高いオン電流(15μA/cell)と非常に低いオフ電流(1aA/cell(アトアンペア)を実証しています(図2)。

あまり聞きなれない単位ですが、以下のように変換可能です。

μA/cell(マイクロアンペア) =1.5 x 10-5 A/cell

aA/cell(アトアンペア)= 1.0 x 10-18A/cell

(出所:https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2024/20241210-1.html)

(出所:https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2024/20241210-1.html)

OCTRAMでは、キャパシタの上にInGaZnOトランジスタを形成する「キャパシタ1stプロセス」を採用し、先進キャパシタ技術とInGaZnOトランジスタ技術を組み合わせた構造とすることに成功しています。(図3)

(出所:https://www.kioxia.com/ja-jp/about/news/2024/20241210-1.html)

研究体制と応用先

本開発成果は台湾南亜科技社との共同開発にて得られたものです。今回開発したOCTRAM技術を用いることで、AIやポスト5G情報通信システムで利用される大規模メインメモリが搭載されるサーバーやIoT製品などの幅広いアプリケーションにおいて低消費電力化を実現する可能性があります。

本技術は、米国サンフランシスコで開催されているIEEEの電子素子に関する国際会議IEDM(International Electron Devices Meeting)にて、12月9日(現地時間)に発表されました。

まとめ

この記事では、キオクシアが発表した酸化物半導体を使ったDRAM技術についてまとめました。重要な点としては、

酸化物半導体には、InGaZnOを採用。

レイアウトには、従来の6F2から進化した4F2を採用。メモリセルアレイの密度が6F2と比較して1.5倍に向上。

高いオン電流(15μA/cell)と非常に低いオフ電流(1aA/cell(アトアンペア)を実証。

本開発成果は台湾南亜科技社との共同開発にて得られたもの。

AIやポスト5G情報通信システムで利用される大規模メインメモリが搭載されるサーバーやIoT製品などの幅広いアプリケーションにおいて低消費電力化を実現する可能性が期待。

以上です。キオクシアの酸化物半導体DRAMに関する技術について概要はお分かり頂けたでしょうか?上場に向けて急ピッチで準備が進んでおり、耳目を集めているキオクシアですが、その最も重要な価値は技術です。

今後も、技術的な観点からニュースを深掘りしたいと思います。

面白かったよ、という方はぜひスキをよろしくお願いします!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

参考文献

おすすめ記事

いいなと思ったら応援しよう!