【SELFアクション#006】大隅の漁獲量の推移や、水揚げされる魚種の変化の有無などを可視化したい

SELF代表理事のふるかわです。

私は、保育園2園と飲食店2店舗の経営をしているんですが、ここ最近厨房のメンバーから「以前はその時期にその魚が”水揚げがなかった”ということでキャンセルになることは一度もなかったのに、最近はそのようなことが何度か起こっている」と聞かされています。今回は厨房や漁場といった「現場」の皆さんが感じている「海の中で何か変化が起こっているかもしれない」という肌感覚を、データもとに分析し海の現状をよりリアルに知ること(そしてネクストアクションを立ち上げること)を目的としたSELFアクションです。

SELFアクションとは、このSELF Transformation Academy noteの有料マガジン(月額1000円)を購読している方々で構成するオンライン上をベースとしたコミュニティで行われる様々な活動のことをさします。マガジン登録するとどなたでも参加可能です。(最年少は広島の中学1年生。鹿児島県外在住の方も多くいらっしゃいます)

海の中で大きな変化が起きているかもしれない

日本各地に水産業を営んでいる友人がいますが、みなさん口をそろえて魚が減っている、あるいは取れる地域が変わっていると言います。

佐賀の水産業者さんとお話しした際に聞いた話では、海にも地上と同じように番地のようなものが存在するらしく、どの時期にどこに網をかければどんな状態(脂がのってるとか、サイズがこのくらいとか)のどんな魚が漁れるという、漁師さんたちの中で代々引き継がれている情報があるらしいのですが、この20年でその様子がすっかり変わってしまったとのこと。

おかげで、魚群探知機をつけた船で魚を探しにいくけど、本来脂ののってる時期に全然そうでなかったり、サイズが予想と大きく違ったりという状態だとのこと。ちなみに、その漁師さん曰く「以前佐賀沖であがっていた良質な鯵は、今新潟沖あたりで水揚げされる」らしいのです。

鹿児島で水産関係の仕事をしている友人たちからも同様の声を聞くことも多く、現状を調べてみようとデータを探してみたのですが、ピンとくる情報を探し当てることができませんでした。

協力者現る

そんな中、友人の福留慶さんにお話を聞いてみたところ、論文ベースでもそのようなデータが見つからないこと、漁師さんたちも「減った」「変わった」という肌感覚は持っているけれどもしっかりと体系化されたデータが存在しないことがわかりました。

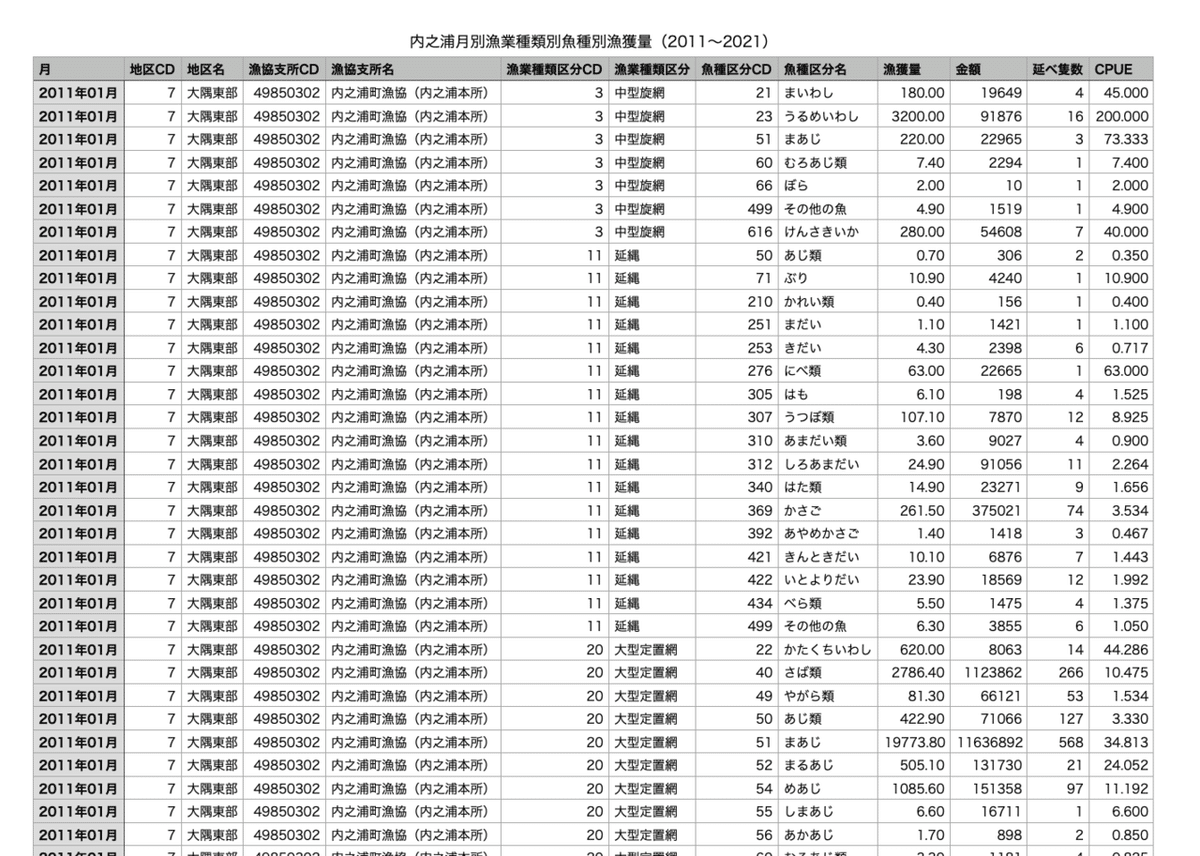

そして、大隅地区漁業士会のご協力を得て、内之浦漁協の過去10年分(2011年〜2021年)の月別漁業別魚種別の漁獲量という膨大な資料を解析できることになりました。

内之浦で定置網をされている柳川たくやさん。今回の調査にも積極的にご協力いただけるとのこと。ありがたいです。

SELFアクション: 内之浦漁協の過去10年分の月別漁業別魚種別の漁獲量という膨大な資料を解析

さて、ここからが今回のSELFアクションです。

慶さんが集めてくださった膨大なデータを年あるいは月ごとに魚種別の割合が分かるようにグラフ化し、分析するチームメンバーを募集したいと思います。

2年分ごとに詳細な水揚げデータが記録されているCSVが5ファイル(2011〜2020)

2011年1月〜2021年11月までの月別漁業種別漁獲量データ(CSV)

もしかしたら(ほぼあり得ないけど)海の状況は我々の想像に反して良くなっているかもしれないし、我々が思うよりもっと深刻な状態かもしれません。まずは状況をしっかり把握し、より多くの人と現状を共有し、未来のために何ができるかを考えて行動するというアクション。

データをざくっと見渡した上で、どんな分析を行うかを決定→データを加工→グラフ化等→何らかの形で報告書の作成or発信という流れを想定しています。

ご参加お待ちしております。

いいなと思ったら応援しよう!