Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感05:O-18K 徹底分析①~

ということで、購入したモデルであるO-18K自体に関して書いていこうと思います。

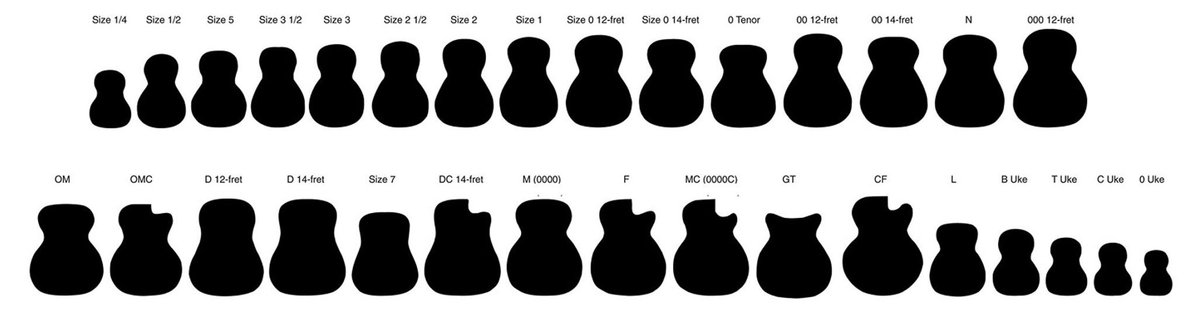

現在のマーチンの感覚だと「O⇒OO⇒OOO」と”オー”が増えるにつれ大きくなるので、いわゆる“シングルオー”と呼ばれるこのサイズはミニギター的に扱われますが、実は古いマーチンの型番で採番されていた「2-XX、1-XX」といったモデル名は5で始まり“数字が小さくなるにつれてボディサイズが大きくなる”という謎仕様で、この「O(オー)」は本来「0(ゼロ)」であり“最大サイズ”の楽器を表す型番でした。

O-18Kは「SIze O 12fret」ですね

後にさらなる巨大化が進み、ゼロより下がないため仕方なく「OO⇒OOO」と増えていったそうです。

ここで重要なことは…”1~5は現在廃盤”なのに対し”Oは現在も残っているモデル”という点です。

仕様変更はあれどシングルオーモデルはずっと作られ続けてますし、特にO-18は最近(確か2017年)に、レギュラーラインの製品として返り咲いたりもしています。

14フレットジョイントだとかなり違って見えますね…

また、ご存じのようにこの「12フレットジョイント・スロテッドヘッドのひょうたん型スモールサイズギター」は一定のファンがいてマーチンに限らず他社でも作られているモデルです。

マニアの中には「12フレットジョイントこそ最高のサウンド」と評する人もいます。

この「現在も作られ、愛好家がいるモデル」というのも重要なポイントです。

安い理由は「K」

と、いうわけで現在も残るO-18。

少しマーチンに詳しい人だと「18」という名前を聞くと定番機種D-18でお馴染み「スプルース/マホガニー」の仕様を思い浮かべると思います。

実際この仕様のプリウォーO-18もあるのですが…こちらは…”値段の桁が跳ね上がります”。

現在では状態が良くないものでも3桁コースです…

ちなみにこれが28モデルになると200万を超えてくるラインになります…

この辺は言い尽くされているのでざっくり割愛しますが、定番仕様のモデルだけに人気が高く、18は「トップ:アディロンダック」、さらに28になるとそこに「バック:ハカランダ」というキラーワードが付与されるためギュンギュン右肩が上がっていきます…苦笑

では何故O-18Kと「K」が付くと安くなるか?そこに迫っていきましょう。

この「K」は使用材である「コア」を示します。

現在の型番でも用いられていて「D-28K」といえばバック材がコアに変更されたD-28、「D-28K2」はトップもコアになったオールコアのモデルとなります。

なのでこのヴィンテージO-18Kはオールコアなので現在の型番だと「O-18K2」となると思います。

このコア材はハワイ原産で知られ、どちらかというとウクレレで多く使用されるイメージです。

とはいえテイラーやタカミネなど大手メーカーでもコア材のレギュラーモデルがあるところも多く、“マニアック”とまではいかないけど主流ではない、そんな位置づけの材です。

肉に例えればローズやマホを牛、豚としたら、コアは“羊”あたりのイメージかとw

「ジビエまではいかないけど、通常食卓に並ぶことはあまりなく若干クセがある」そんな感じです。

サウンド的には一般的には「硬いカラッとした音」とされ、好みが分かれると言われます。

ビジュアルもバック材の場合は普通ですが、トップ材で使用した時の濃い色味と派手な木目は好き嫌いがあると思います…ぶっちゃけ僕は現在のイメージでの”コアトップ”の外観は苦手です…苦笑

このテカテカして木目が強調された感じは苦手です…汗

ちなみに現在、ハワイ島原産の「ハワイアンコア」はハカランダやホンジュラスマホガニーなどと同様に希少材としてしられ、オーダーした時のアップチャージもかなり高いはずです。

そもそも当時の定価でもノーマルのO-18よりもO-18Kの方が少し高いです。

なのに何故本来ノーマル18より上位に位置するO-18Kが安いのか…

まぁ一言でいえば…

“人気がない”

…と…苦笑

身も蓋もない話ですが…

特に湿度のある音を好む日本では乾いた音が特徴のコア材のギターはあまり人気がないと聞いたことがあります、実際このモデルはアメリカの方がずっと高額で取引されています(もっとも、ヴィンテージマーチンに関してはかなり前から全体的にアメリカの方が高いですが)。

さらにこの楽器…“メッチャ沢山作られてる”という…

先述のようにコアといえば”ハワイ”、ハワイといえば”ハワイアン”、ということで、1920年~30年頃のアメリカは“一大ハワイアンブーム”だったそうで。

それに伴いハワイアンコアのギターが人気になり、コア材のギターを大量に作ったそうです。

マーチンは当時から生産管理が尋常じゃなくきっちりしていてデータがあり、調べてみるとこのモデルは1918-1935年の間に計3,132本作られた記録があります。

おそらくこの時期に最大数作られたモデルで当然残存する本数も多く、そもそもの希少性が他のモデルより圧倒的に低いわけです。

さらにハワイアン目的ということで、ハワイアン仕様(スチールギターのように机に置いてスライドで使用するため、フレットレスで弦高を高くしたセッティング)で出荷された個体も多く、現在使用する場合はそれをノーマル仕様にコンバート(ブリッジを交換し、通常フレットを打つ)する必要があるため、オリジナル性を重視するコレクターから敬遠される要因となっております。

こんな感じで横に置いてスライドで使います。

その他、29年に内部構造が見直され現在の「ライトゲージ」にあたる弦の使用が公式に可能とされるのと、D-45、OM-45のオリジナルなど伝説級アイテムが30年代に集中するため、いわゆる“ゴールデンエラ(黄金期)”とされる30年代の楽器に比べ20年代は若干値が下がる傾向があります。

「古ければ良いわけではない」というのが面白ところですね。

でも…同じ系統のオールコアボディの場合、マーチンご本尊が「OOO-28K オーセンティック1921」と1921年モデルをリファレンスに使っているので、コアモデルのゴールデンエラは20年代だろ!と主張したくなりますw

というわけで、まとめるとこのO-18Kが他のモデルに比べて安い理由は以下となります

・日本でコアのギター人気はイマイチ

・一般的にヴィンテージマーチンのプレミアム感に求められるアディロン、ハカなどの要素がない

・そもそも生産数が多く希少性に欠ける

・改造された個体が多くコレクターから敬遠される

・20年代製は30年代のものに比べ人気がない

さて…これ見てお気づきになられる方も多いと思いますが、これらのポイントはギターとして“最も重要な部分”には関係のない理由なのです。

長くなったのでここでいったん締めます…【続】

*『Martin O-18K 1926』に関する記事一覧

・Martin O-18K 1926 ~夢のプリウォーマーチンを購入~

・Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感01:とりま楽器紹介~

・Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感02:きっかけ~

・Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感03:本当に欲しいものは?~

・Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感04:手が届く(かも知れない)プリウォー~

・Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感05:O-18K 徹底分析①~

・Martin O-18K 1926 ~プリウォーマーチン購入雑感06:O-18K 徹底分析②~