京都大学不合格体験記

この文章は、令和4年6月に私が自身の学部入試を振り返って書いた文章を加筆修正したものである。そのため、内容は令和4年3月までの出来事が主となっている。令和4年4月以降の出来事は大学院入試決着後に別途振り返ろうと考えている。そのため、以下の文章における「受験」は原則として学部(の前期)入試の事を指し、現在私が取り組んでいる大学院入試の事を指すものではない。なお、この文章は今後受験を戦う全ての人々のために、無料で公開している。ただし、一部に、早稲田をはじめとする私立大学に対する不適切な表現がみられるため、私大専願の方々は留意した上で読むことを推奨する。京都大学を本命校、早稲田大学を併願校と考えて読み替えれば何の問題もないはずである。

序章:「受験」という名の「闘争」

この文章は、私が、ここまでの人生のうちおおよそ半分の期間をかけて行った末に敗れた、「受験」という名の「闘争」を、「受験」を終えて4か月近く経過したのちに振り返って書いたものである。まず、「受験」は「闘争」なのかという問題についてだが、これは明らかに真である。「闘争」という言葉をgoo国語辞書で調べてみると、次のような意味が出てくる。

1、相手に勝とうとして争うこと。争闘。

2、社会運動や労働運動などで、権利や要求を獲得するために争うこと。

それでは、「受験」についてこれを考えてみよう。「受験」は、2の意味では、「特定の学校に入学する権利(その大学名を名乗る権利を包摂する)」や「特定の学校で学びたいという要求」を獲得するために争うものだが、基本的に個人の問題であるから社会運動や労働運動には分類されない。よって、この意味で「闘争」と呼べるかどうかは微妙である。しかし、1の意味では、少なくとも「受験」は他の受験生に勝とうとして争うものであるから、「受験」は明らかに「闘争」と呼ばれるべきものである。なお、私は「受験」において争う相手として、他の受験生と比べ物にならないほど大きな存在があると考えているのだが、それについてはこの文章全体を通じて示していく。

第1章:小学生時代~特待生の代償~

私の両親はともに静岡大学という地方国立大学の理学部で大学教授を務めている。父は数学、母は化学の教授をしている。そのためか、私は生まれつきと言っていいほど早い段階から理系教科、特に数学に強い興味や関心を持っていた。そして、小4の時に、初めて行きたい大学や学部というものができた。数学や理科をとことん学んでいきたいと考え、両親に進路の相談をした結果、私は「京都大学理学部(以後の文章では京理と省略する)」を目指すという考えに至ったのである。

ここで東大を目指さなかったのは、東大出身の母から、私の性格的に東大は合わないだろうという話を聞いたからである。私は自身にとっての戦略がはっきり決まるとその方向に突き進むという性格であるため、東大に入ると行きたい学部学科に行くために進振りの得点を取ることに専念して「高得点を出しやすいか」という基準で履修を決めるようになり、その結果本当に大学生活で学ぶべきことを疎かにしてしまう、と母は考えていたのである。

ちなみに、現時点(B3)での私を見てみると、行きたい大学院に行くために、そしてその大学院に相応しい実力を身につけるために、成績や院試の得点を上げることに専念し、予備校生と本質的に変わらないような生活を送っている。「受験」の失敗により、母の危惧した通りの事態が発生してしまっているのである。この意味で、母の読みは非常に的確なものであったといえる。母をはじめ、家族は(特殊な場合を除いて)小さい頃から今までずっと私たちのことを育てているのだから、私たちのことを非常によく、場合によっては自身以上に知っている。よって、困ったときはまず家族に助言を求めるべきである。後述するが、そうしないと私のようになる。

さらに、努力した末に望みの学部学科に進学できればまだいいもので、東大の場合、大学受験を突破したにもかかわらず、学ぼうとしていたことを学べない学部学科に行きつくということも十分にあり得る、というか日常茶飯事である。その点、京理は系登録という専門分野選択制度はあるもの、大学の勉強を真面目にしていれば基本的に専門分野を自身の意思で選択できないということはないようになっている。というわけで、母は私に対して京理を目指すよう勧め、私自身もそれに納得した。

次に、私は、中高一貫校を受験することを決意した。当時の担任の先生の質が低かったり、地元の公立中学校が荒れていたりといった要因から、公立小中にやや不信感を抱いていたということもあったが、中学のうちから高校の勉強にも触れることができるというメリットが大きいものだと考えたのである。この時点で私は公文で高校数学を学習しており、横浜の公文国際からの特待生の案内もきていたが、当時の私はまだ親元を離れて生活をするほどの人間力を持ち合わせていなかったため、無難に家から通うことができる範囲で学校を探すことにした。

その時、ちょうど家の近くにある静岡聖光学院という私立男子中高一貫校が私の代から特待生入試を始めるという話を耳にした。どうやら、特待生入試で受かれば入学金と学費が無料になるそうだ。そして、静岡聖光は1学年80人ほどの小規模校なのにもかかわらず、私が入学する前々年と前年(平成26・27年卒)の2年間で東大と京大の合格者が計3人、さらには東工大と京府医の合格者も出ており、これは静岡県内の私立中高一貫校では飛びぬけた数字であった。(まともに進学校が存在しないとも言える。)それを見た私と両親は、次のように考えた。

「静岡聖光がここから特待生入試を始めるというのであれば、今年は東大や京大を狙える実力を持つ人が5人は入学してくるだろう。その中で切磋琢磨して伸ばし合うことで合格に必要な実力を身に着けることができるはずだ。おまけに、特待生であれば中高公立に通う場合に比べてほぼ変わらないお金で中高一貫教育を受けることができる。」

そして私は、当時はそこまで悪くなかった国語力と持ち前の数学力(中学受験の本番の時点で既に高校範囲を終えていた)で特待生入試を難なく突破し、静岡聖光学院特待生第1期の1人となったのであった。この時、私も両親も、私が特待生になったことをとても喜んでいた。しかし、私が中学生になった後、地元の中学校ではいじめが減り、インターネットでは高校範囲や大学範囲を無料で解説する動画が数多く現れ、入学時点で思い描いていた静岡聖光の相対的な利点は徐々に薄れていった。そして、私は特待生で入ったがために、学費が安くなることと引き換えに、少なくとも表面上は学校に逆らうことが難しくなってしまった。このことが「受験」において最後まで尾を引くことになるのであった。

第2章:中学生時代~逃げ癖~

こうして静岡聖光に特待生として入学した私は、5月末に人生初の定期試験に臨んだ。この時私は、定期試験の目標として「総合5位以内」を掲げた。この目標は、同期に東大や京大を狙える実力の人間が5人はいるであろう、という私の予想によるものであった。しかし、ふたを開けてみれば私は2位に大差をつけて1位となっていた。7科目(数学は代数分野と幾何分野、理科は1分野と2分野に分かれていた)中100点満点が4科目、総合点では700点満点中693点。2位は637点であったということから、その差がお分かりいただけよう。当時の私は、他の特待生に大差をつけて1位をとっていたことを素直に喜んでおり、まだ自身と周囲の実力を正しく評価することができていなかった。

しかし、当時学級担任だったK先生は私の定期試験の結果に満足せず、むしろ不満であった。というのも、K先生は数学の代数分野の先生をしていたのだが、あろうことか私は最初のK先生の試験でケアレスミスをして満点を逃していたのであった。ちなみにそのテストは難しいものではなく、満点は3人と第1回定期試験の7科目の中で最も多いものであった。私の数学力は、入試結果と入学前のアンケートを通じて学校に伝わっており、K先生もそれに期待していたということもあって、K先生の失望は大きかったそうだ。そして、K先生は私にこのように言った。

「ケアレスミスは絶対にするな、そして満点を多くとれ。」

私は、当時から、物事をやり切ることが好きで、中途半端で終えるのは何もやらないのとそう変わらないという考えをもっていたため、この考え方に強く共感した。こうして、私にとっての定期試験は、いかにケアレスミスを抑え、満点を多くとるかという戦いになっていった。K先生は満点を多くとれば私のことを褒め、ケアレスミスなどで満点を逃せば、たとえそれが自身の試験でなくても私に発破をかけた。私も全く同じような条件で喜び、悔しがった。

これは一見理想的なやり方ではあるが、1つ大きな問題点があった。それは、定期試験において「満点を狙えそうにない教科」の勉強をすることに意義を見出せなくなってしまうということである。そして、私にとって、最初に「満点を狙えそうにない教科」とされたのは国語であった。中2の秋頃までは国語でも時折満点を取ることがあったのだが、その後、国語では満点どころか9割、場合によっては8割をも切ることが多くなり、私の国語に対するモチベーションは大きく削がれてしまう。私の本格的な逃げ癖が発動したのはこのときからである。もともと、私は国語があまり好きではない教科であったこともあり、中3においては授業時間においても授業外においても国語を全くと言っていいほど勉強しなくなってしまった。この時点で、周りと切磋琢磨して伸ばそうという、入学当初の思考は影も形もなくなっている。K先生の名誉のために補足しておくが、私はK先生のやり方が悪いと主張しているのではない。お互いの考え方を擦り合わせた結果、好ましくない結論に着地してしまったということである。要はゲーム理論における囚人問題のイメージに近い。ちなみにこのような流れが私の「受験」では最後まで続くことになる。

なお、私が静岡聖光を選んだ理由の1つであった進学実績は、私が入学した年の卒業生(平成28年卒)から急落。そこから7年間で東大は浪人で1人、京大に関しては合格者が1人も出ないという惨状であった。私が卒業した後の2年間も東大京大の合格者は出ていないため、東大京大の合格者は1年あたり0・1人といったところである。ちなみに姉妹校の本家聖光学院では、学生数が静岡聖光の3倍とはいえ、東大だけで1年あたり100人出ている。合格率で言えば実に300倍以上の差である。

そして、この頃、静岡聖光は創立50周年の節目に合わせてICT化を進める一環で、iPadを生徒に1人1台ずつ購入させた。本来、このiPadは、授業中に持った疑問を検索して解決する、プレゼンを作成して発表しあう、などといった目的で導入されたものであった。しかし、生徒の多くは自身が好きではない教科の授業時間中にネットサーフィンをしたりゲームをしたりする目的でiPadを使用するようになった。まあ、このレベルの中学校にiPadを導入したら容易に想像できる結末である。

無論、学校用のiPadということで、ゲームアプリを入れることは不可能となっていたのだが、生徒はブラウザゲーム等の学校の規制をかいくぐれる遊びを探し、授業を聞くふりをしてiPadをいじり続けた。私も例外ではなく、国語の授業をまともに聞かずに、その時間に自身の興味があることや好きなことなどを調べるようになっていった。このような私の逃げ癖は、今後対象や規模を拡大させながら続くこととなるのであった。

第3章:高1・高2時代~仲間探し~

私が静岡聖光に入学してから3年が過ぎ、高校生となった。しかし、静岡聖光は高校入試を行わない完全中高一貫校であったため、中学から高校へ上がった時の変化というものは少なかった。そのような中、数少ない変化の1つとして、全国模試の受験が始まったということがあった。ここでようやく、合格までの距離や相対的立ち位置を見積もることが可能になるのである。

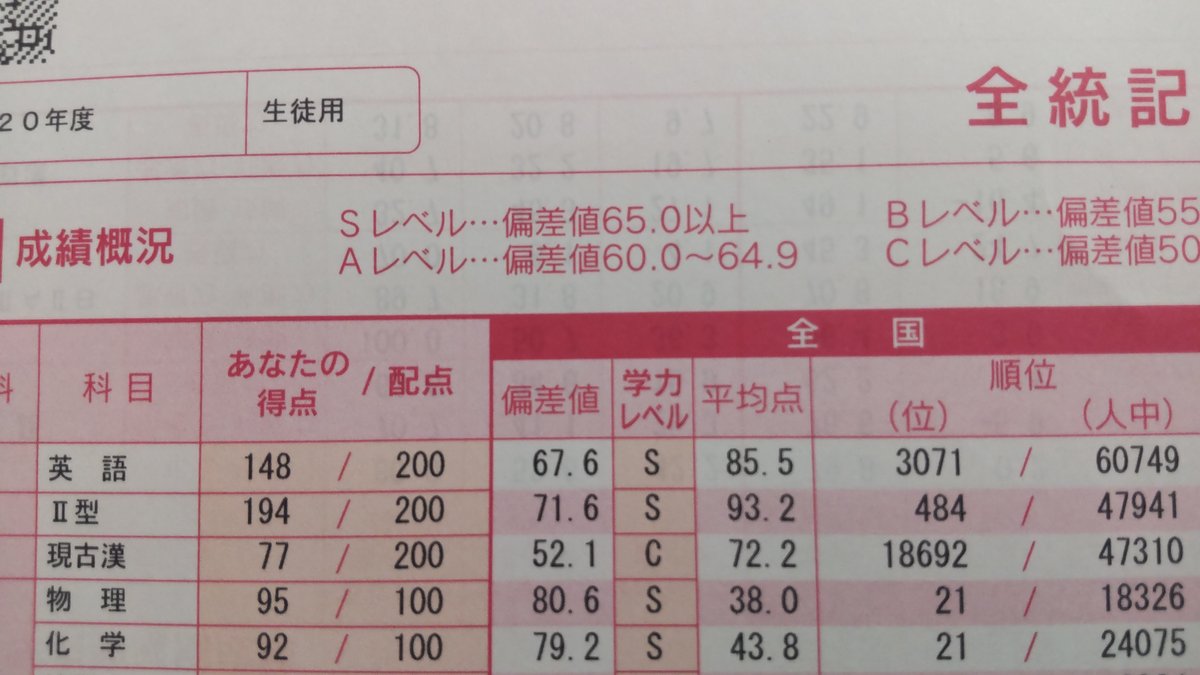

そして、高校生最初の全国模試である河合塾全統高1模試に臨んだ私は、自身でも予想していなかったほどの好成績を叩き出した。その時から今に至る流れを考えれば、叩き出してしまったと言った方が正確かもしれない。この時の成績は、模試の受験者がある程度限定的であるとはいえ、京理志望の受験者約500人中で14位という、何も知らない人が見れば明らかに合格街道まっしぐらというものであった。

ちなみにここから模試の写真がいくつも現れるが、これは全て寮で撮影したものである。このような行動を咄嗟にとることができるのも、私は寮の自室に自身が受験した模試の成績表を保管しているためである。現状の私にとって、模試はいわば京大や科学大の仮学生証である。本物の学歴や学生証に比べれば当然価値は劣るが、少なくとも、現状手元にある、指定校でも手に入る程度の学歴やそれを示す学生証と比べれば明らかに高い実力を保証するものである。無論、3年分ともなると成績表は嵩張る上に、これらは物理的に傷つきやすいため、常時持ち歩いているわけではないが、いざとなれば取り出せる位置に常備している、というわけである。

だが、今になって考えてみれば、このような成績になることは当然であった。高1と言えば、高校受験勢は厳しい受験を終えた直後で、中高一貫校勢も受験までまだ時間があり、多くの生徒は部活や趣味などに力を入れている時期である。これは東大や京大を志望する生徒でも例外ではない。進学校の生徒の多くは、高2の途中から勉強時間を大きく増やし、高3の秋に学力を急激に伸ばして合格をつかみ取るのである。また、私の成績に関しても、英語と数学の好成績に関しては普段からの努力の賜物ということで間違いなかったが、国語に関しては中2まで真面目に勉強していた分の貯金によるものでしかなかった。ところが、当時の私は、このような慎重な分析を全くせずに「今のようにゆるゆる勉強を続けていれば受かるだろう」と考え、自身の勉強法の問題点に気づくことができなかった。

(1段階上の判定の平均成績との比較から判明)

その結果、2019年中の模試では国語も含めて安定した成績を残し、秋には判定が出にくいことで有名な高1全統模試で、京大情報志願者180人中唯一となるA判定を取得したものの、高1の冬の全統模試で国語の偏差値が急落。偏差値も65前後だったのが50程度がデフォルトとなる。国語、特に古典の授業を中3になってから2年間も真面目に聞いていなかったツケが遂に回ってきたのである。急いで古典の授業を聞き始めようとするものの、今更聞き始めたところでわかるわけもない。気づけば、私にとっての古典は、初級と書かれている問題集すら全くと言っていいほど解けず、問題を見ただけで蕁麻疹が出るほどの苦手教科と化していた。

理一はK先生の指示で書かされたもの

それでも、私は古典を完全に放棄することはできなかった。なぜなら、模試が行われるようになって以降、K先生は模試において私の出来が悪かった分野を優先的に勉強するよう私に指示をするようになったからである。私はK先生をはじめとする学校の先生の指示に面と向かって逆らうことはしなかった。私は特待生であり、そして先生に期待されている立場である以上、先生の指示に正面から歯向かってはいけないという考えが心の奥底にあったからである。その意識があるなら最初から国語の授業中にiPadをいじるなと過去の私に言ってやりたいが、私の考えは今も昔も詰めの甘いものである。

こうして、私は素直に古典の勉強を始めようとしたのだが、ここで大きな問題が起こった。私は、K先生に古典の勉強を指示されるまでは、英語、数学、理科をメインに、時折現代文や地理などを織り交ぜるという形で勉強していた。数学や理科や地理は好きな教科であったし、現代文や英語も大好きというわけではないが勉強していてやる気が大きく失われるほどの教科でもなかった。だが、古典というやる気ブラックホールを取り入れたことで、私のやる気のバランスが一気に崩壊。私は、最初物事に取り掛かる時のやる気はまずまずなのだが、逃げ癖もあってか、一度やる気を失うと再びやる気が復活するまでに時間や体力、精神力を大きく消耗してしまうという問題点を抱えている。私は国語の偏差値を急落前に引き戻そうと、古典の勉強を半ば無理するように続けるも、結局古典を最後まで克服することができなかった。逆に、古典からのしわ寄せで全体の勉強の量や質が低下し、他教科の完成度にまで悪影響が出るようになってしまった。

だが、この頃の私はただ全てのことから逃げ続けていたわけではなかった。高1の夏に自然科学部の顧問の先生に勧められてプログラミングを始めたのだ。そして、私はプログラミング、さらには情報系の魅力に引き込まれていくこととなった。その後、インターネットで調べているうちに、今後の情報系の盛り上がりの見込みについて知り、第1志望を情報系の学科に変更することを決意した。これまで京大を目指していたので、その流れで「京都大学工学部情報学科(以後の文章では京情と省略する)」を目指すことにした。また、高校数学の範囲は一通り終わらせていたので、大学数学にも手を出し始めた。大学数学は高校までの数学とは異なり、計算主体ではなく論理主体となっているが、私はそれが好きであった。

インターネット上で他の受験生とかかわりを持ち始めたのもこの頃であった。高1の秋にスタディプラスという勉強アプリを使い始め、他の高校の受験生と情報交換をするようになった。高1の冬にはツイッターアカウントを開設し、さらに多くの受験生や大学生と関わりを持つようになった。私は、この2つのアプリによって、コロナ禍でオンライン学習が続く中でも勉強や他者との交流を続けることができた。

なお、現在では、スタディプラスはあまり使わなくなったものの(一応記録はしている)、ツイッターではこの時に作ったアカウントを使い続けており、異なる大学に進んだ人や受験生ともインターネット上で交流を続けている。自身の目指す先にできるだけ近づくために、受験生を可能な限り元気づけるために、私のような悲劇を少しでも減らすために。考えたくもないが、仮に私がまともな学歴を手に入れることのないままこの世を去ることになったとしても、残せるものはなくはないはずである。

また、この頃になると、ようやく校内にも成績を伸ばしてきた人が現れた。そのうち、特に成績が高かったのが、F君、W君、N君、S君の四人である。S君は、同期の唯一の国立文系(高2時点ではもう数人いたが他は高2の途中で撤退)であり、大阪大学外国語学部を第1志望としていた。残りのF君、W君、N君は理系であり、それに私を加えた四人のことを、私は「理系四天王」と呼んでいた。「理系四天王」はみな、地方であれば国公立の医学科を狙える実力を持ちながら、全員医学科ではない学部学科を志望していた。

F君は、大学で物理学を学ぼうと考えていた。もともとは理科大志望で、それもおぼつかないといった成績であったが、高1以降成績が急激に上昇したため、志望校のランクを大幅を上げることを考え始めた。そこで高2の時、私が京理を提案した結果、F君は第1志望を京理とした。

W君は、私とともに特待生としてこの学校に入った人の1人で、中学時代から親交があった。航空工学を学ぼうと考え、高1の時に第1志望を早稲田大学基幹理工学部とした。

N君は、中学時代から定期試験で私に次ぐ成績をとり続けており、私が定期試験に力を入れていなかった高1の時には、定期試験で校内1位を取ることもあった。大学で化学を学ぼうと考え、中学時代から東京工業大学理学院を第1志望としていた。

私は、この4人とともに、しばしば勉強会を開き、受験情報を提供したり、互いに励まし合ったりしていた。しかし、裏では量・質ともに低い勉強を続ける日々を送っていた。こうして、私は成績の伸びを停滞させる一方、彼らの成績は順調に伸びていくこととなった。このことはその後結果に見事に現れることになるのだが、彼らの受験結果は終章で紹介することとする。

第4章:高3時代~受験先決定~

私が京情に志望変更した後に、人工知能に対する注目度の上昇に加えて、コロナ禍によってリモートワークと情報系の職の相性の良さが話題になったことで、実力を持つ受験生が高1の時に比べて数多く情報系の学科に流れてくるようになった。それは、京情も例外ではなかった。試験教科に理科が加わり、判定の算出基準が受験生向けの模試と一致する初の本格的模試である、全統高2記述模試における、私の教科ごとの成績を、京情のボーダーラインと比較すると、数学や理科では張り合えてはいるものの大差をつけるには至らず、一方で英語はかなり厳しく、国語では大差を付けられているという状況であった。

FFの京大情報志望と比較すると微妙な成績だったと記憶している

数学と理科で稼いでどうにかB判定といったところ

進学校勢の高3での伸びや浪人生の存在を考えると、このままでは勝ち目は薄い。ということで私は高3になるタイミングで、第1志望を暫定的に京理に戻しつつ、受験先を考え直すこととした。(後に、この読み自体は正しかったことが判明する。)この頃から、私は、大学と大学院の計6年間で数学を中心に様々な学問を学んだ後に、自身の強みである数学の力を活かして世の中の人を幸せにできるような職業に就きたいと考えるようになっていた。具体的な職業としては、数学教師と、情報系の理系職の2つの筋を考えていた。ちなみに現時点でもこの方針に変化はない。

さて、数学教師になる場合、数学の教員免許が必須である。これは基本的に大学で特定の学部学科に行かないと取得することができない資格である。数学を教える職としては、数学教師の他に塾講師等も挙げられるが、インターネット上で塾の代わりとなるような解説動画を無料或いはそれに近い金額で視聴することができる今後においては、本人に理科三類合格などの余程の実績があるか、よほど教える技術が高いのでもない限り、塾講師等で日々の糧を得ることは困難になっていくことが見込まれる。また、私は、学習面のみならず人格面においても教師の支えによって成長することができたと考えており、今後は私の手で生徒の人格形成の支えになりたいと考えている。こうした理由で、私は具体的な選択肢の1つとして、塾講師等ではなく数学教師を挙げている。

一方で、情報系の知識や技能は独学でも取得が可能なものが多い。書店に行けばプログラミングやデータサイエンスなどに関する本がたくさん売られており、インターネット上にも学習に必要な知識があふれている。パソコンさえあれば実践的な演習をすることも可能である。ただ、情報系学科に行けば理論的な内容を深く学ぶことができるため、情報系が重要視されている現代において行くことが無意味であるということは断じてない。

こうして、私は、「数学の教員免許が取得可能であることは絶対条件。情報系で深い学びを得ることができるとなお良い。」という条件で受験先を考えることとした。なお、情報系は数学の応用分野の1つであるため、情報系学科に行けば数学もかなり深く学ぶこととなり、その兼ね合いで数学の教員免許が取得可能になっている場合が多い。よって、この2つの条件の取り合わせは悪くはないものとなっていた。そして、私は、ここまでの模試の成績等も考えた上で、高3の夏休み時点で前期入試の受験先候補を3択に絞ったのであった。

候補その1は、「東京工業大学情報理工学院(以後の文章では情理と省略する)」であった。私はこれまで東工大を志望したことがなかったが、いとこが通学していたり、N君やインターネット上の友人が目指していたりしたこともあって、東工大に関する噂は聞いていた。ここは名前の通り情報系であり、数学の教員免許も取得可能である。情報系の研究力も、京大を超え東大に次ぐ国内2位と申し分ない(分野別QSランキングによる)。

候補その2は、京理であった。もはや説明不要、私が小学生のころから志望として掲げていた学部である。京大には情報系に力を入れている学部学科が合計3つ存在し、1つが京情、他の1つが京理である。また、理学部ということで、当然数学の教員免許が取得可能である。

そして、候補その3は、「京都大学総合人間学部(以後の文章では総人と省略する)」であった。京大を目指し始めて9年目、ここで私の受験先の候補として、初めて総人が挙がったのである。京大で情報系に力を入れている学部学科の残り1つは、この総人である。総人に関しては、情報系に力を入れること「も」できると言ったほうが正確かもしれない。総人は、「学生1人1人が、自身の思いのままに好きな物事に打ち込むことができる学部」である。文系入試と理系入試の両方を行っているが、入学後は文理の区別はなくなる。授業は総人固有の科目と全学共通科目から自由に選択可能で、主専攻を決めて専門性を深めながらそれ以外の分野も広く学んでいくことができる仕組みとなっている。詳しくは総人で200単位以上を積み上げ卒業した京大ゼレンスキーことあみき氏に尋ねるのがわかりやすいだろう。教員免許は主専攻に合わせて主要5教科の中から1つ取得可能。無論数学を専攻しながら情報系を学ぶこともでき、この場合数学の教員免許が取得可能である。

この3つの候補は、いずれも私の条件をすべて満たしており、事前情報の限りでは私にとって良い環境であることもほぼ確実である。しかし、いずれも基本的にし前期入試か行っていない学部であるため、受験できるのはこのうち1つのみであった。そこで、私は、京大冠と東工大冠の成績も踏まえて、受験先を最終決定することとした。冠模試についての説明はさすがにこの記事の読者に対しては不明だと考えられるので割愛する。

12月になり、京大冠と東工大冠の成績表が返却された。京大冠は、数学と物理と化学の偏差値が全て60台で国語と英語の偏差値がどちらも30台という極端なものであった。(厳密には、夏と冬に駿台と河合の京大冠を2回ずつ計4回受けているのだが、いずれも総合的な出来はおおむね同じであり、秋の京大実戦が入試に最も近い日程での開催で、さらに私自身の強みと問題点が最も端的に表れたためにこれを取り上げている。)

数学や理科の切れ味も絶好調ではないが 本当の問題は英語だろう

ここで英語が大きく下がったのは、古典に溶かした体力労力のしわ寄せが英語に行った結果、国語が改善されないまま英語の偏差値が国語と同じくらいまで落ち込んだものと考えられる。国語と英語に足を引っ張られた結果、京理も総人もC判定であった。なお、一時期志望していた京情はD判定であったことを付け加えておく。

その一方で、東工大冠の成績もこれまた極端なものであった。受験者3247人中15位で、東工大の中でも飛びぬけて難しい情理でA判定の基準点を大幅に上回ったのだ。仮に私の英語の得点が0点であったとしても、まだA判定に必要な点数が確保できるほどの余裕があった。ここまでの文章からわかる通り、私は東工大に志望校を絞って勉強をしたことは1度もない。京大対策の息抜きに東工大数学の過去問を少し触れた程度で、英語や理科に関しては東工大型の問題に全くと言っていいほど触れていない状態でこの成績だったのである。

後にセキネンの学歴代理として使われるようになる

理学院第1志望内であれば3位相当(ちなみに2位はtia氏)

この成績を見て、私は、静岡聖光のことを勘定に入れなければ、情理を受けることが最適解だろうと考えた。秋の冠模試の判定は実際の合否と強い相関がある。この時点でA判定ならば気を抜かず体調を整えればまず合格できるが、C判定ならば受験しても受かるか落ちるかは半々である。私自身にとって3つの候補の価値がほぼ同等である以上、受けるのであれば合格可能性が高い候補のほうがよかった。また、情理が最適解だろうという考えは大学教授である両親にとっても同じであった。大学教授にとって1年間で最も忙しい時期は、入試期間である。前期入試で学費の安い国立大学に何事もなく受かってくれれば、大学の準備にかけられる時間にも余裕ができる上に、学費も安く済ませられるのである。

しかし、静岡聖光のことを考えれば話は別である。静岡聖光からは、ここ10年近く東大や京大の現役合格者を出すことができていなかった。そして、私が志望校について進路指導部の長となったK先生と高2からの持ち上がりで2年近くお世話になってきた学級担任に相談すると、どちらからも「ここまで京大志望でやってきたのだから京大を受けろ」という答えが返ってきた。そして、私の心の中には情理を受けたいという考えがあったが、それ以上に、静岡聖光の特待生として、最低でも表面上は学校の期待を裏切ることを避けたいという考えがあった。こうして、私は泣く泣く情理という選択肢を削ったのであった。結果としてこれが第1の致命傷となるのだが、この時点ではまだそれほど大きな問題になるとは考えていなかった。

こうなると、残りは冠模試でC判定であった京理と総人の2択だが、これがなかなか決められなかった。そこで、ふと京理志望であったF君の成績を見てみると、彼は冠模試において、私と同様に京理でC判定を取っていた。そして、彼にとっての前期入試の受験先は京理1択であった。ここで、私の頭の中をある不安が駆け巡った。それは、2人でともに京理を受験し、私が合格した一方て、F君が不合格者の中で最高の成績をとるという状況の発生である。これは、私が総人を受けていれば、F君は合格できていた状況とも言い換えられる。

思えば、私は京情を目指していた時期に、「一緒に京大に受かろう」と言ってF君に京理を勧めたのであった。そこからのF君の努力を私は傍から見続けていた。それを、私自身が必要性もなしに絶ち得るような行動を、私は避けたかった。私は、人にも自身にもいろいろな意味で甘い人間である。あえて、短所とは言わない。これが今の受験生応援につながっている面もあると考えているからだ。こうして、消去法により、私は共通テストの結果に関わらず総人を受験することを決定した。決定してしまったのであった。ちなみにこれが第2の致命傷、そして地獄への門の入口であったことが判明するまで、もう3か月ほど要する。

合格可能性が半分程度しか見込めない総人を受験することが決まったため、私は併願校についても深く考えることとした。まず、後期入試の受験先については、前期入試で3択に絞った頃と同時期に、後期入試を行っていてなおかつ数学と情報の両方に力を入れている学科ということで「千葉大学理学部数学・情報数理学科」に決定していた。受験界隈でいうとろぐ氏がいるところといえばわかりやすいだろうか。例年の問題と合格最低点を調べた限りでは、ここは私であれば体調を崩さない限りまず合格できる難易度であるが、後期入試は定員が少ないため難易度が跳ね上がるリスクを常に抱えている。

そこで私は、前期入試の前に私立大学を追加で受験することとした。(逆に言えば、情理を受けるのであれば前期と後期だけで受験を済ませようとしていた)さて、東京圏外で私立大学を探そうとすると、最高でも京都の同志社大学まで難易度や研究力が下がることとなる。1浪すれば学校とのつながりも薄れ、模試の成績を踏まえればほぼ確実に情理に行けるという状況であったため、いくら現役でも同志社大学に行くことは流石に勿体ないだろうと私は考えたのであった。ちなみに同様の考えをする人が多いがために、関西方面に仮面含む浪人生が増殖している側面があると私は考察している。私立大学は国立大学より学費が高いという点も加味して、私は私立大学の中で相対的にいろいろな点がマシである早慶の中から受験先を選ぶこととした。実力的に合格可能性はかなり高く(複数受けたところで1つ以上に合格する可能性が変わらない)、前期入試の前にコロナに感染することも避けたかったため、最小限の数、すなわち1つのみ受験することとした。

ここで、母が和敬塾の話を持ち出してきた。なんでも、学生時代に母の親しい友人が暮らしていたそうだ。そこで、家族でホームページを見たり資料を取り寄せたりしたところ、東京の都心に位置しており、部屋は個室で、食事と風呂がついていて、行事等を通じて親密な人間関係を築くことができる、自由と安全を両立させている寮であることがわかった。そして、私は、和敬塾から大学に通えば(不本意入学であることが前提にしても)ある程度充実した大学生活を送ることができそうだと考え、和敬塾から通うことを前提として、私立大学の受験先を決定することとした。

このように考えた時、まず、慶応の理工学部がある日吉は和敬塾から通うにはかなり遠い場所に位置している。電車を使っても片道1時間ほど、運賃も400円を超える。自転車を使うのであれば片道1時間半は下らない。少なくとも、和敬塾から通うことを前提にして、和敬塾の目と鼻の先にある早稲田を差し置いて選ぶべき大学ではない。よって、慶応は選択肢から外された。しかし、早稲田に絞って考えてみても、先ほど挙げた条件を満たしている学部は2つ存在する。それは基幹理工学部と教育学部である。教育学部で条件を満たしているのは数学科のみであるが、基幹理工学部では学系Ⅰと学系Ⅱがともに条件を満たしており、ここでも3択が発生することとなった。

しかし、このうち学系Ⅱはすぐに選択肢から外されることとなった。理由は、学系Ⅱを第1志望とするW君の存在であった。W君は早稲田で航空工学を学びたいと考えていたが、そのためには学系Ⅱに入る必要があるのである。そして、K君の模試の成績もまた、学系ⅡでC判定というものであった。ここで、京理と同じような問題が学系Ⅱでも発生することとなるのである。ただ、こちらは次の理由により、問題にすらならなかった。というのも京理の場合は私もF君も第1志望についての選択であったから、譲れないと受験を押し切ってしまうことはまだ合理的な行動である。しかし、基幹理工に関しては、W君にとっては第1志望であるのに対し、私が受ける場合はただの併願校でしかないのだ。

こうして、併願先は教育学部数学科と学系Ⅰの2択に絞られた。この2つには共通点が多かった。どちらも数学系で、純粋な数学を学ぶ道と数学の応用分野を学ぶ道の両方を選択でき、この数学の応用分野には情報系も含まれていた。

ただ、私にとっては大きな違いが2つあった。第1に、和敬塾から見たときの立地である。教育学部であれば和敬塾から走って片道5分程度で行けるが、理工であれば片道20分程度はかかる。自転車を使えば理工へ行く時間はある程度の短縮を見込めるが、特に慌ただしい朝において、自転車を使うことは事故に遭うリスクを大きく上げることとなる。第2に、理工学基礎実験の有無である。理工学基礎実験は、理工生が必ず受講しなければならない科目である。インターネットで調べたところによると、週に1度、1日中西早稲田キャンパスに缶詰めになって実験を行うという内容らしい。実験課題は全理工生で共通であり、いずれの課題も数学が中心であるとは言い難いとのことである。そして、私は不器用なため、実験があまり好きではなかった。教育学部も学系Ⅰも私の求める条件を満たしている以上、毎日約30分を追加で通学に割くか事故のリスクを追加で背負うかの2択が生じ、おまけに時間がかかる上に好きでもない実験がついてくる方の学部をあえて選ぶ理由は私にはなかった。

もちろん、格としては理工の方が1段階上なのは認めるが、どちらにしろ私大行きになったら院試で書き換えるまで戦うことが前提である以上、そこにこだわる意義はない。こうして、私立大学の受験先は「早稲田大学教育学部数学科(以後の文章では早稲教と省略する)」に決定したのであった。まとめると、私の出願先は「総人」「千葉大」「早稲教」の3つとなった。

次章、関根落ちる!ファイト(闘争)・スタンバイ!

第5章:受験本番~総決算~

前半(1月15日~2月19日)

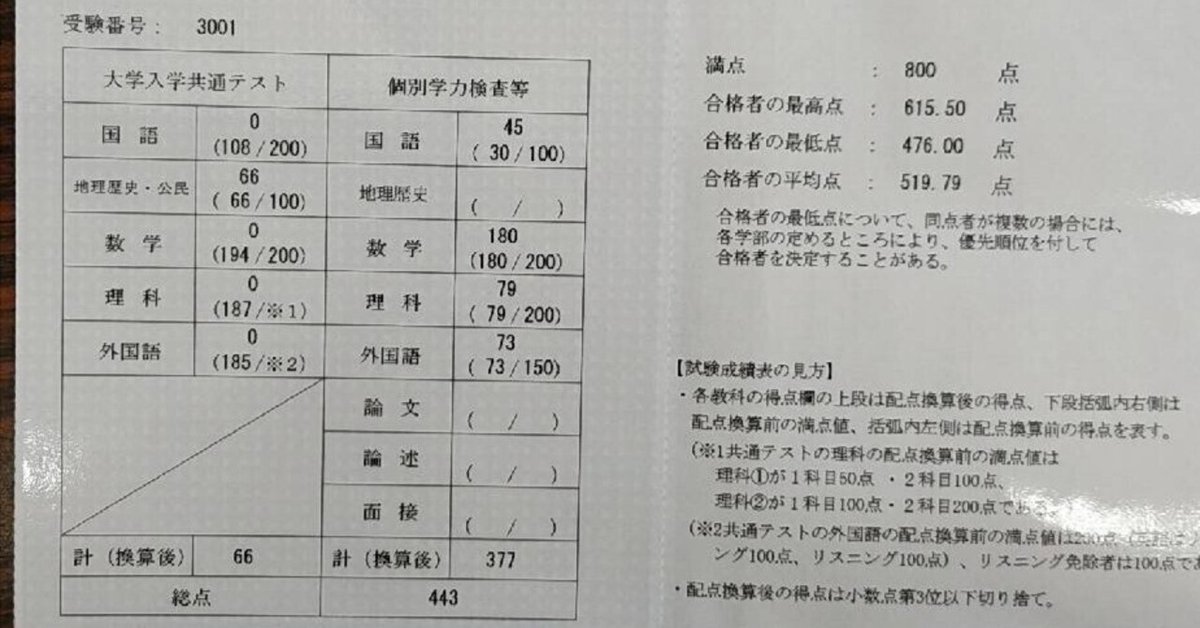

年が明けて間もなく、私の「闘争」の始まりを告げたのは共通テストの試験監督であった。令和4年1月15日、共通テスト1日目。この日は社会、国語、英語の試験日であった。総人の理系入試においては、共通テストの得点は、社会のみが評価の対象になり、その配点は圧縮されずに800点中100点、率にして1割2分5厘とかなりの割合を占めている。そのため、私は社会の得点をできる限り早く知るべく、1日目のうちに文系教科の自己採点を行った。ちなみに、総人のような特殊な学部を受ける場合を除いては、基本的に1日目の自己採点は行わないことがセオリーである。秋以降毎晩寝る前に地理に30分は割いてきたのだから、さすがにやらかすことはないだろうという姿勢で臨んだ。しかし、(自己採点)結果は次の通りであった。

地理:66 ←???

国語:108

英語:185(R:92、L:93)

やらかした。やってしまった。この大一番で、そのまま得点になる地理で、自己ワーストレベルの得点を叩き出してしまった。総人理系入試の受験者の多くは、例年社会では90点前後をマークしている。すなわち、私はこの時点で総人の合格ラインに25点ほどの差を付けられてしまった計算になる。私はマーク模試で1問たりとも自己採点を外したことがなかったので、点数の変化にも全く期待ができない。

なお、私の共通テストの会場は静岡大学であり、幼い頃の休日には両親と度々ピクニックに来ていた場所でもあったのだが、この日は結果的に「地獄への長いピクニックの始まり」とでも言うべきものになってしまった。無論、そのピクニックは現在でも継続しているし、生還できる保証もどこにもない。

一方で、国語は普段通り、英語は自己ベストレベルの得点であった。ただし、総人ではこれらの配点は0点換算なので、足切りを除けば全くと言っていいほど意味がない。

そして、1月16日、共通テスト2日目。この日は数学、理科の試験日であった。会場でもインターネットでも理系教科、特に数学の難化が騒がれる中、私の理系教科の(自己採点)結果は次の通りだった。

数学:194(ⅠA:94、ⅡB:100)

理科:187(物理:95、化学:92)

これは、難化した本番としては十分といえる得点であった。総合点は900点中740点、総合得点率は8割2分2厘。今年の難易度を考えれば、共通テストに関する評価を総合点で行う、すなわち共通テストの得点に傾斜を掛けないような配点を採用している学部や学科であれば、東大や京大であっても他の受験生とほぼ同等のスタートラインで2次試験を戦うことができる数字である。そして、京理は総合点をそのまま(実質的に)6分の1に圧縮する評価する方式、情理(もっと言えば東工大全体)は2次試験の得点のみで評価する方式を取っていた。

つまり、私が高3の秋に悩んだ3択の中で、唯一大きなビハインドを背負った状況で受験せざるを得ない学部が総人であった。しかし、私は真っ先に総人に出願した。出願してしまった。出願するしかなかったのだ。私の望み、学校の望み、仲間の望み。これをすべて満たすために、私に許された前期の出願の選択肢は、もはや総人の他になかったのである。

私は非常に早く出願をしたため、出願締め切りまでは各大学の倍率を眺めていることしかできなかった。共通テストの難化により、国立大学の出願動向は例年と大きく異なるものになっていた。共通テスト爆死勢が大量に流入し例年にも増して倍率が伸び続ける情理。7割未満は受験不可という独自の足切りから過去最低レベルの倍率となっている京理(共通テストリサーチによると、志願者約900人のうち100人弱が7割を下回っていた)。そして、共通テストで爆死したが社会に限って高得点だった人々が雪崩込んだ結果、今年に限って倍率が跳ね上がる総人。F君にとってはこの上ない好機であったが、私にとっては想定外の事態であった。いや、想定できる地獄へと自ら突っ込んでいったといったほうが正確かもしれない。しかし、私は不安を抱えながらも、闘争心をもって入試に立ち向かうこととした。というより、それ以外の選択肢は残されていなかった。

私は、社会で負った点差を覆すべく、得点計画を立て直した。国語ははっきり言って厳しかった。総人では国語は150点満点に換算されるが、その2割にあたる30点程度は合格ラインから引き離されることになることは確実であった。これまでの成績推移を見る限り、この数字はある程度対策したところで良くも悪くも変わらないと考えたため、国語は共通テストより前の時点で勉強をせずにある種捨てる形で臨むことにしていた。

つまり、合格のためには、数学・英語・理科の計550点満点で、社会と国語を合わせた55点程度、全配点の1割程度の差を埋めることが必要となったのであった。ここで重要となるのが、これまでの模試で何度も私の総合偏差値を引き上げ、私にとって心の拠り所となっていた教科、数学であった。私には、昨年の入試(2021年2月)の時点で、昨年の数学の問題を、低難易度の年であったとはいえ、時間内に全問完答するだけの実力があった。問題が難化し、ここで大きな差をつけることができれば、あとは英語と理科を耐えさえすれば合格できる。去年程度の難易度の問題であっても、英語を耐え、理科で稼ぐことができれば勝算は高い。こうして、私は数学の過去問60年分を早稲教の入試までに終わらせ、同時に英語や理科で点数を稼ぐための勉強を続けたのであった。しかし、ここで数学に時間を割くあまり、私はとある分野を固めないまま2次試験に突入することになるのであった。

2月18日、早稲教の入試の前日に、私は母と和敬塾の下見に訪れた。その時の國塩さんの話を聞いて、私は、資料を取り寄せた時にも増して、和敬塾、そして新南寮をとても気に入った。そして、京大に不合格で早稲教に合格になった場合には、千葉大を受けずに和敬塾から早稲教に通うことを決めた。千葉大付近にある食事付の物件の当てが1つもなかったということも理由の1つだが、それよりも私が新南寮を気に入ったこと、早稲田に受かった場合には千葉大を受けないことを両親が認めたことが大きかった。先述の理由により両親としても受験が長引かない方が何かと楽だったのである。

翌日の2月19日は早稲教の入試であった。教科は英語、物理、数学だった。試験は特に何事もなく終わった。ツイッター上の仲の良い友人で受験していた人がいたので、試験後に集合写真のようなものを撮った。その後、予備校の解答速報と他の受験生の感触を見て、私は早稲教に合格したことを確信したのであった。逆にそうでなければ困る。

後半(2月24日~3月10日)

2月24日、京大入試の前日に私は母と京都入りした。そして、F君と合流して受験会場の下見に行き、2人で吉田キャンパスを巡りながら、京大生としてこの地を歩く未来を思い描いたのであった。なお、その未来は現時点でも未来のままである。その後、ホテルに戻り、願掛けを込めて夕食になか卯のカツ丼を食べ、普段のように数学の過去問とツイッターを眺めてから眠りについた。

2月25日、京大入試1日目。私は朝5時半ごろに起床し、ホテルの朝食をとり、窓から日の出を眺め、気合を入れてからホテルを後にした。バスに乗り、窓から母のほうを見て手を振った。母も私に手を振ってくれた。ここまで来たら、後は全力でぶつかるのみである。これまで、辛いことや悲しいこと、うまく行かなかったことも数多くあった。だが、ここで合格をつかみ取りさえすれば、全てをいい思い出に変えることができる。

この日は国語、数学の試験日であった。国語では、解答欄を全て埋めることができ、感触も概ね事前の計画通りの出来というものであった。もちろん、これは周りと同等の出来という意味ではないことに注意されたい。しかし、次の数学で想定外の事態が起こった。昨年の数学は一昨年の数学に比べて大幅に易化していたため(これに関しては20がかなり難しかったということもあるが)、今年は難易度が上がるか、上がらないにしてもせいぜい横ばいだろうと私は予想しており、これは他の受験生の多くも、さらには予備校も同様であった。にもかかわらず、今年の数学は昨年以上に易化していたのだ。私は、少なくとも感触では全問完答することができ、解答速報を見ても答えは全て一致していたものの、そこに笑顔はなかった。私にとって、この難易度は、ここまで積み上げてきた数学に対する努力を京大に買い叩かれたと言ってよいものであった。

ふとツイッターを見ると、そこは、数学全完宣言をする京大受験生と、数学の難化で発狂する東大・東工大受験生であふれかえっていた。そして、東大や東工大の問題を見てみると、確かに東大は時間含めてどうしようもない問題があったが、東工大のほうは難しいものの解く筋道が立つ問題ばかりであった。この時点で、私は、高3での3択、さらには初期時点での志望校選択を誤ってしまったのではないかと考えた。最初から東工大を目指していれば、全てはうまく行ったのではないかと。しかし、既に京大に出願し、そして入試が始まっている以上、その選択について深く考える余裕も余地もなかった。私は現状況においての最善を尽くそうとした。数学でそこまで差を詰めることができなかったと考えられる以上、明日の教科で差を詰めるしかない。ということで、英単語帳と重要問題集を読んでから眠りについた。

2月26日、京大入試2日目。この日は英語、理科の試験日であった。英語の感触は、はっきり言って良いものではなかった。時間が足りないというわけでも、実力を出し切れなかったというわけでもなかったが、自然な英訳や和訳ができていないような感触を受けた。その上、ツイッターを見ると、好感触との声を残す京大受験生が多数であった。昨日の数学、もっと言えば共通テストの地理の時点で、落ちる流れができているようにも感じるが、こうなると、私に残された合格への道は、理科で他の受験生に差をつけることの他になかった。私は昼休みの食事以外の全ての時間を物理と化学の問題集を解くことに費やし、理科での大逆転に全てを賭けた。

しかし、現実は非情であった。物理は悪い出来ではなかったものの、化学で撃沈してしまった。ここまで模試において稼ぎにしていた理論化学は難化していたため、私もあまり解くことができなかった。そして、有機化学の問題を見た途端、私の手は止まってしまった。解く糸口が全くつかめなかったのだ。物理と理論化学の問題の解ける部分を全て解いても、それは同じであった。私は暗記要素の多い有機化学があまり好きではなかった。それでも京大冠や東工大冠では有機化学で得点できていたので、古典を続けて勉強の量や質が下がったことの二の舞にならないよう、有機化学の対策にはあまり時間を割かないこととしたのだが、有機化学の穴は予想を超える大きさになっていたのであった。早稲教の理科は1科目で、私は受験を通して比較的安定していた物理のほうを使ったので、有機化学の大穴には受験本番まで気付くことができなかった。こうして、私は理科の残りの時間を絶望感に苛まれながら過ごしたのであった。しばらくして、理科、そして私の「闘争」の終わりを告げる、京大の試験監督の声を聴いた。

解答用紙が回収された後、ツイッターを開くと、京大受験生の多くが、有機は簡単だったとの声を残していた。会場から出ていく人の中からも、そのような声を多く聞いた。私は、ふと、「もうおわりだね、京大が小さく見える」と口ずさんだ。共通テストの社会で差を付けられていなければまだ分からなかったが、2次試験の前についた25点差を加味すれば敗色濃厚であった。あの数学の難易度と理科の失点具合では、数学のリードで2次の他教科でついた点差を埋めるのが関の山だろう。その後、これまでツイッターで知り合ってきた京大受験生らとともに、京大付近の吉田神社で慰労会のような雑談会を行った。普段文字で行っていたようなやり取りを対面で声を用いて行うことはなかなかに新鮮であり、話しているうちに私の心は少しずつ落ち着いていった。雑談会でも「有機は簡単だった」という感想が多かったので、私はそれに対して満面の笑みで返した。1時間ほど話した後、私は「今までありがとう、また会えるといいね」と言って、吉田神社、京都大学を去ったのであった。ただ、この日に話した人々とは誰1人として今日まで対面で話したことはない。(この日、私はかいだい氏とは出会わなかった。)

3月1日、早稲教の合格発表が行われた。私は無事に合格していた。そのため、私は両親とともに早稲教への1次手続と和敬塾へ送る書類の作成を始めた。翌日の3月2日、私は久しぶりに静岡聖光に行った。静岡聖光の卒業式は、一般入試の壮行会も兼ねて1月中に行われるのだが、それ以来の登校であった。早稲教に送るための卒業証明書を取得することが登校の目的であったが、発行している間にK先生と学級担任に合格報告も行った。先生方からは「おめでとうという言葉は10日に取っておく」という、私の予想通りの返答が返ってきた。その後、京大の感触について質問されたため、偽らずに、厳しいと伝えると先生方は落胆した。私は、咄嗟に、合格発表を先生方と一緒に見るという提案を行った。先生方と合格発表を見れば運命を変えられるかもしれない、と私は考えたのであった。無論、実際にはそのようなことはないのであるが、K先生と学級担任は私の提案に乗ってくださった。また、W君も私と久しぶりに話すという意味も込めて、私の合格発表を見に来てくれることとなった。

早稲教への1次手続と和敬塾への書類送付を終えてから数日が経ち、ついに3月10日、私の運命を観測する日がやってきた。発表は正午であったが、私は朝9時前に学校に登校した。W君とこれまでの受験について話したり、ツイッターで他の京大受験生の様子を眺めたりしている間に、気づけば時計は11時55分を示していた。静岡聖光の昼休みはちょうど11時55分からなので、私は、K先生と学級担任、その他お世話になった先生を数人呼び集め、合格発表会を始めた。京大の受験番号は出願順に振られることとなっており、合格発表は合格者の受験番号を列挙する方式を取っていたため、真っ先に出願する以外の選択肢がなく、受験番号が3001番(理系の中で最初)であった私の合否は、総人の合格者一覧ページの観測と同時に明らかになることとなった。

まもなく、正午がやってきた。私は更新ボタンを押したが、アクセスが多すぎるためか合格者一覧が表示される気配はなかった。何度も更新ボタンを押したものの、なかなか合格者一覧は表示されなかった。私が興奮のあまり少し疲れを感じてきた頃、12時04分といったところだろうか、やっと合格者一覧のページが表示された。

しかし、合格者一覧の一番上に表示されていた受験番号は、3004番であった。私は、京都大学に合格することができなかった。「受験」という「闘争」に敗れたのだ。

K先生は「お前を見て他のやつらは成績を伸ばし続けてくれた」と声をかけてくれた。学級担任やW君もそれに同意してくれているようであった。だが、私の心は落ち着かなかった。その原因は、不合格となったことに納得が行かなかったからではなかった。むしろ不合格となったことには十分すぎるほど納得が行っていた。私は、不合格になった原因が、私自身が様々な物事から逃げ続けてきたことによる「自滅」であると確信したために、落ち着くことができなかったのである。

ここまでの文章の通り、私は、これまでにいろいろな物事から逃げ続け、甘え続け、偽り続けてきた。甘えも偽りも、ある種の逃げの一種である。時に立ち向かったとしても、一度失敗すると再び逃げを繰り返した。こうした逃げが積み重なった結果、京大入試本番でそれが爆発し、私は「闘争」に敗れた。言わば私は、物事から逃げようとする「自身」に敗れたのである。本質的に敗れた相手は、京都大学でも、他の京大受験生でもなかった。しかし、その事をその場の私は口にすることができなかった。当時の私は口にすれば袋叩きに合うと考えたからである。そういった私自身の行動を省みるたびに、私は「自身」の逃げの症状の重さを実感するのであった。同時に、今後の人生において、これ以上逃げとそれによる「自滅」を繰り返してはならないと考えるようになったのであった。

帰宅してしばらくすると、和敬塾から入寮許可の電話がかかってきた。私は、この頃には落ち着きを取り戻していたが、自身が逃げ続け「闘争」に敗れたことで両親に賠償金のごとく高い学費(京大の約3倍)を払わせることになったために、申し訳ない思いでいっぱいであった。同時に、大学生活においては、次の「闘争」にも向けて、できるだけ多くのことに「立ち向かう」ことを最重要事項として位置づけようと決意した。

終章:新たなる「闘争」へ

私が、「受験」という「闘争」に自滅のような形で敗れてから、早いもので1000日、3年近くが経過した。現在、私は世間一般においては早稲田大学と呼ばれる院試予備校に通っている。様々な授業を履修し、時にツイッターで発狂しながら、「受験」のリベンジという意味合いを込めて、「院試」という新たな「闘争」に立ち向かっている

ところで、第3章で挙げた同期の合否と進学先は次の通りであった。

F君は、京都大学理学部に不合格となり、併願していた早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工学科に合格、進学した。東京に来てからも何回か一緒に食事をとっているのだが、その度に私は、この場所が京大であれば、と考えるのであった。それはF君も同様であった。彼は、大学1年時点では京理の院を目指していたが、今ではそこまで京大にこだわりはない模様である。

W君は、早稲田大学基幹理工学部学系Ⅱに不合格となり、併願していた東京都立大学システムデザイン学部航空宇宙システム工学科に合格、進学した。都立大は早稲田からかなり遠い場所にあるということもあり、大学合格以降彼とはまだ会っていないが、機会があれば会って一緒に食事をとろうと考えている。また、W君は東大の大学院の受験も考えているようである。

N君は、東京工業大学理学院に不合格となったものの、東工大は志望学院を第3志望まで書くことができるようになっている(2024年入試以降は第2志望まで)ため、環境・社会理工学院に合格、進学した。静岡聖光の同期の中で最高の合格実績を出し、「理系四天王」の中で唯一、第1志望の大学に合格することができたN君であった。

S君は、大阪大学外国語学部アラビア語専攻に合格、進学した。5人の中で唯一、真の第1志望に合格することができたS君であった。その他、「理系四天王」以外でも、筑波大学や信州大学に合格した現役生がおり、浪人生では大阪大学理系や国公立医学部に合格した人もいた。東大や京大の合格者こそ出せなかったものの、令和4年の静岡聖光の進学実績はここ数年で最も良いものになった。

一見、彼らと私の間には大きな差があるようには見えないが、1つ決定的な相違点があった。それは、彼らは努力を続けて結果につなげた一方で、私は努力を怠ったため結果につなげることができなかったということである。私と彼らの進学先と過去の模試成績を見れば、このことは火を見るよりも明らかである。あの模試の成績で早稲教では、事実上全落ちと同義である。

また、必要以上に他者のことを気遣うより、自身のことを優先して考えたほうが、全体にとっていい結果をもたらし得るということも実感した。5月中旬になって私の京大の入試成績が届いたのだが、京理に出願していれば合格できていたという成績であった。

感触は国語3割数学9割理科4割英語5割 見事な一致ぶり

「京理+16」の起源である

ふと、東工大や京大の界隈を見ると、みな望んで入学した大学で充実した学生生活を謳歌している。社不と化しているような人も一定数存在するが、私のような院試予備校生よりは明らかに望むがままの生活を送っている。そして、彼らは、私と異なり「受験」より先の物事を現実として見据えることができている。彼らは(一部例外はあるものの)「受験」からもはや解放されているのであるから当然である。

ここまでの話の流れから明らかなことがある。

私は、両親の助言に従い、勝算の高かった東工大に出願するべきだったのだ。京大に出すにしても、F君より自分の点の取り方や倍率を見て京理のほうに出願すべきだったのだ。京理に出していてもF君の合否は変わらなかったし、私は京大に合格できていた。両親は高い学費を払わずに済んだし、静岡聖光にも特待生として支えてもらっていた分の恩返しをすることができていた。今更とやかく言ったところで、これらは結果論でしかないのだが。

ただ、私はこのような受験結果になってある意味いい経験になったと考えている。仮に私が京理や情理に受かっていたとしても、それは「間違った成功体験」に他ならなかったからである。あの時京大に不合格になったために、「努力を積まなくても受験がうまく行った」という「間違った成功体験」を根拠に努力を怠る人間ではなく、「正しい失敗体験」によって努力を続けることができる人間になることができで良かった。今後そのように考えられる日が来るよう、私は「努力」、そして「闘争」を続けることとしている。

そして、私にとって努力を相応の結果につなげられる可能性のある次の機会であり、おそらくラストチャンスでもある機会が、2025年夏に訪れるの大学院入試というわけである。「正しい失敗体験」を本当に正しいものにするためには、その後に「正しい成功体験」を積む必要がある。そして、私にとって現実的に「正しい成功体験」とできることは、もはや大学院入試以外には残されていない。はっきり言って私の就職は様々な面で絶望的である。プライバシーや協調性やコミュ力の欠片もないし、弱い部分がとことん弱い。企業にとってはこの上なく使いづらい存在である。教職は専修免許状まで取得する方針だが、教員採用試験の2次試験で問答無用で落とされる可能性も十分に考えられる。

一方で、努力の末に学歴という忍耐と勝利の証を掴み取れば、それを一生掲げ、堂々と擦り続けることができる。たとえ、卒業後ニートやフリーターになったとしても。無論、社会貢献を目指す人間としてニートに関してはできればなりたくないが。