元銀行員が、美大に入学したワケ

はじめまして。

クラウド会計ソフトのfreee株式会社で働く、関根です。

当社の経営管理本部で財務・経営管理をしています。

この4月から、

武蔵野美術大学 造形構想研究科 造形構想専攻

クリエイティブリーダーシップコース

に入学しました。

コロナの影響もあり、開始が遅れましたが、

先週よりリモートでの授業が始まりました。

簡単に経歴をお話しすると、

・三井住友カード株式会社(2年)

→コールセンター運営企画、事務企画。

・株式会社みずほ銀行(8年)

→国内営業を経験後、シンガポールとタイ・バンコク駐在。融資審査・クレジット分析、日系企業の海外進出支援。

・freee株式会社(もうすぐ4年)

→営業、事業企画、経営管理/財務。

上場準備メンバーとしても携わり、昨年12月、東証マザーズに上場。

って感じです。

さて、本題ですが、

これまで金融の世界で生きてきて、

直近も財務として、資金調達をしたり、ずっと数字を睨んでいたり、お金に関わる、左脳的な仕事ばかりをしてきた私ですが、

なぜ、ムサビで、デザインやアートを学ぶのか

その理由についてお伝えします。

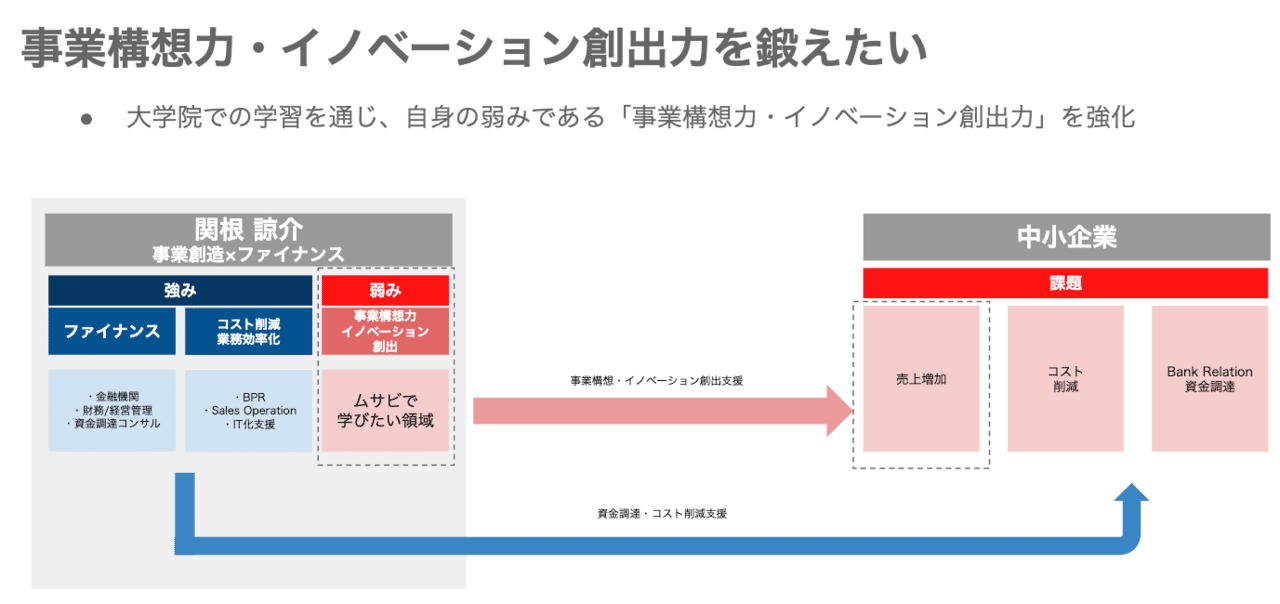

「事業創造×ファイナンス」で、企業を支えたい

これまでの私の職業人生の多くを占めるのが、

財務、ファイナンスと呼ばれる領域です。

お金をどのようにして集めて、

集めたお金をどのような商売に使おうか、

どんだけ売って、何に費用を使うかの予算を決めたり、実績を管理したり、そういったことを

日々悶々と考えています。

ここ数年は、副業で中小企業の資金調達のハンズオン支援や、業務オペレーション改善、事業計画策定などもお手伝いするようにもなりました。

ただ、自分には悩みがありました。

新しいサービスやモノ作りについて、

0→1で発想したり、作ったりする経験や知識が、ほぼ0であることです。

加えて、成長を促進させるためのマーケティングも詳しくない。

そういった「攻め」の領域に関する経験・能力がないことが、企業の支援の幅を狭めているし、どことなく頼りないし、自分のアドバイスや発言もどこか迫力不足なのでは、と感じるようになってきました。

理想で考えるなら、

資金調達が仮に上流とすれば、

調達したお金をもとに、サービスを一緒に企画・開発し、それを販売し、顧客に届けるといった下流まで、一連の流れでワンストップで企業を支援出来ないか

「事業創造」×「ファイナンス」

この2つの両軸で、

日本のスモールビジネスを支援したい

そういったことを考えるようになりました。

「イノベーションの起こし方」と「越境人材」

それから、0→1でサービスを起こすとか、モノを作るとか、そういった内容に関する本を読んだり、イベントに参加したりしていました。

昨年はIDEO Tokyoのワークショップに参加して、

デザイン思考について体験をしたりしました。

ワークショップでは、

新しいサービス・プロダクトを、チームでアイデアを出し合いながら、プロトタイプを作成するまでの一連の流れを体験し、

新しい発想法・イノベーションの創造に関するお作法を学びました。

とても刺激的な内容で、

もっとデザインやアートの考え方、思考、姿勢について学びたい、

そして、とにかく手を動かしアウトプットする機会を作りたい、そう思うようになりました。

それで、

国内外のデザインスクールを調べたりする内に、

以下のブログを発見しました。

ビジネスとデザインの交差点〜 創造科学への道

http://idllife.blogspot.com/

このブログの作者は、佐宗邦威さんという方で、

P&Gでマーケターを経験された後に、アメリカのイリノイ工科大学に留学をされたそうです。

このブログの中に記載があるのが、

今後、イノベーションを創造する上で、以下の重要性について説明してくれています。

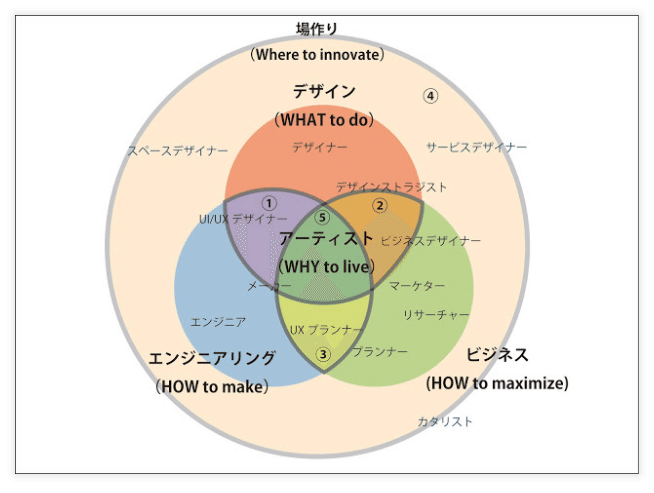

1.デザイン、エンジニアリング、ビジネスの交差点で生まれる新たな職業の存在

2.デザイン、エンジニアリング、ビジネスの3つのコラボレーションを促す場作りという新しい価値の存在

3.創り続けることによってWHY(存在意義)を問いかけ続ける究極の姿としてのアーティスト的なイノベーターへの道

(出典: 上記ブログ: ビジネスとデザインの交差点〜 創造科学への道)

これを読んで、「これだ!」と思いました。

チャートは、「デザイン」、「エンジニアリング」、「ビジネス」で構成されていますが、自分はこのチャートでいうところの、右下のビジネスのところにいるなと。

そこから、上部のデザイン寄りに向かう、つまり、

”デザイン、エンジニアリング、ビジネスの交差点に立つ”ことで、

「ビジネスデザイン」や「デザインストラテジスト」という新たな存在にピボット出来たら良いな、そう思いました。

違う領域への交差点に立つこと、そしてそれを超えていくことを、「越境」といい、それを行う人を「越境人材」と呼ぶそうです。

そして、私は自分のありたい姿を叶えるために、

越境人材を目指すことにしました。

整理すると、こんな感じかな...

なお、佐宗さんの以下図書も大変参考になりましたので、共有します。

最後に

という経緯で、ムサビに入学することにしました。

国内・海外のデザインスクールは色々調べたりはしたのですが、

なぜ、ムサビを選んだかについては、次回以降お話し出来ればと思います。

また、ムサビでの学びについても、定期的にお伝えできたらと思います。