2-2-1. エジプト文明とエーゲ文明 新科目「世界史探究」をよむ

B-2-1. 古代オリエント エジプトの文明とエーゲ文明 新科目「世界史探究」をよむ

古代オリエントで文明のおこったもう一つの場所。それはエジプトとエーゲ海だ。

現代のわれわれにとって、エジプト文明はアジア・アフリカの文明、

ギリシアの文明や、それにつづくローマの文明はヨーロッパの文明

…というイメージがあるかもしれない。

けれども、たとえばこれを見てほしい。

資料 ローマ帝国下で広まった古代エジプト文化

(出典:大城道則『古代エジプト文明―世界史の源流』講談社、2012年、231頁)

古代の地中海世界には、ヨーロッパとアジア・アフリカというような区切りはなく、地中海周辺各所の文明は、相互に影響し合う関係にあった。

***

エーゲ文明の古代オリエント文明への”お引っ越し”

だからこそ世界史探究では、従来は古代ギリシア世界で扱われていたエーゲ文明が、古代オリエントの項目に”お引越し”されることとなった。

そうすることによって、メソポタミア文明とエジプト文明とエーゲ文明を、同時代の地中海・紅海・ペルシア海をまたぐ広い意味での「古代オリエント」(教科書によっては西アジア文明という呼称を用いる)という同一平面上であつかうことが可能となるわけだ。

以下、エジプト文明とエーゲ文明をつなぎあわせる要素について、いくつかネタを集めてみたい。

***

エジプト文明とエーゲ文明

エジプト文明

前3000年頃、ナイル川の中・下流域を統一する国家が生まれた。王(ファラオ)は太陽神の化身とみなされ、王の権威を象徴するピラミッドが建設された。

ナイル川は定期的に増水し、上流から肥沃な土壌がもたらされる。

資料 ヘロドトスによるエジプトの記録

エジプト初代の人間王はミンであったという。この王の時代には、テバイ州を除いてはエジプト全土が一面の沼沢地で、現在モイリス湖の下方〔北方〕に当る地域一帯は、今日海からナイル河を遡航して七日間を要する距離にわたっているが、当時は全く水面下に沈んでいたという。……今日ギリシア人が通航しているエジプトの地域は、いわば〔ナイル〕河の賜物ともいうべきもので、エジプト人にとっては新しく獲得した土地なのである。

→そもそもこの史料をみたとき、少なからぬ生徒が「どうしてギリシア人がオリエントのことを書いているんだろう?」と思うはずだ。

ようするに、ギリシアとオリエントを分ける思考がそうさせるのだ。

洪水の時期を知るために太陽暦がつくられ、ヒエログリフ(神聖文字)とよばれる象形文字がつくられた。

ヒエログリフは、原カナン文字に変化し、フェニキア文字のもととなり、アラム文字(→そこから中央ユーラシアに広まりモンゴル文字にも影響を及ぼすことになる)、ヘブライ文字、アラビア文字、ギリシア文字、ラテン文字、キリル文字につながっていくことになった。

太陽暦も、ローマのカエサルの時代にローマ帝国に採用され、のちにキリスト教諸国において、さらには19世紀以降全世界で使われるグレゴリウス暦に発展していくことになる。

エジプトの神については以下を参照。

「仲の悪いオシリスとセト兄弟」「セトによってオシリスがバラバラにされ、イシスが再生」「イシスとオシリスの間に生まれたホルスが、セトを倒し、エジプト王となる」までのくだりである。

資料 エジプトの神々

当初、神々はセペト[注:ギリシア語でノモス、都市国家]ごとに異なっていたが、王国への統一以後は当初、神々はセペトごとに異なっていたが、王国への統一以後は首都(メンフィスやテー べ)の祭司たちがこれらの神々からいくつもの神話体系をまとめあげた。まず盛んになった のは、ヘリオポリスの太陽神ラー崇拝であったが、彼は王権の守護神として全国的に崇拝され、後にはこれがテーベの天神アメンと習合し、アメン・ラーとして最高神の座を占めた。

他の伝承によれば、大地の男神ゲブと天空の女神ヌトとが引き離されて天地となったが、 この両神から男神オシリスとセト、女神イシスとネフテュスが生まれた。オシリスとセトの 兄弟は仲が悪く、権力争いを演じた。セトはあるとき、オシリスの背丈にぴったりの木箱を つくり、そこにオシリスを入れて、ナイル川に 流した。その箱はやがて海に出て、現在のレバ ノンの海岸にあった都市ビブロスに着いた。ビ ブロス王は木の幹に包みこまれたその箱の木を 切り取り宮殿の柱にしようとしたが、オシリス の妹であり妻であるイシスの頼みを聞き入れて、箱をイシスに渡した。

イシスは箱をエジプトに持ち帰ったが、セトは今度はオシリスの体を寸断してエジプト全土にまきちらした。イシスはそれらを拾い集めて、兄であり夫であるオシリスを蘇生させた。オシリスは冥界の王となった が、イシスはオシリスとの間にホ ルスを生んだ。 ホルスはセトと戦 い、エジプト王となった。それゆえ、エジプト王たちは代々ホルスを称することとなった。

***

エーゲ文明

同じ前3000年頃、エーゲ海のキクラデス諸島で文明が栄え、前2000年ころからは、エジプトとの交流のさかんのクレタ島でミノア文明(クレタ文明)が繁栄した。ミノア文明には、複雑な構造をもつ宮殿が建てられた。

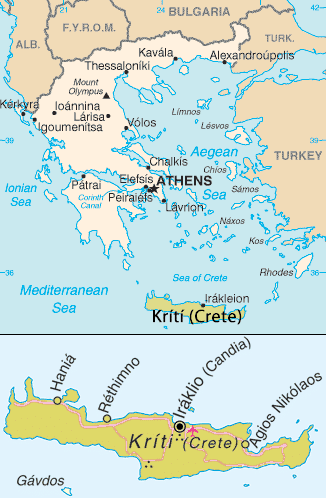

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Crete_location_map.png

資料 ミノア文明の影響を受けたエジプトの絵画

クノッソスで発見された牛跳びの図

エジプトのアヴァリス(ヒクソスの都)で発見された牛跳びの図

前16世紀頃には、ギリシア人が南下し、先行するエジプト文明とミノア文明の影響を受けてミケーネ文明を成立させた。この文明では、王によって城壁を持つ堅固な城塞が建設され、官僚が絵文字を用いて王に貢納させた。

ミケーネ獅子門(https://ja.wikipedia.org/wiki/ミケーネ文明#/media/ファイル:Mycenae_lion_gate_dsc06382.jpg)

***

「前1200年の破局」

地中海東部周辺で栄えたエーゲ文明とエジプト文明。

これが衰亡に向かうきっかけになった現象は、「前1200年の破局(カタストロフ)」と呼ばれることがある。

前1200年頃、寒冷化が飢饉をもたらし、地中海東部の人々が移動するなど、混乱がもたらされた。

Dorians(ドーリア人)、Thracians(トラキア人)、Sea Pople(海の民)、Libyans(リビア人)、Hittite state(ヒッタイト王国)、Assyria(アッシリア)、Egypt(エジプト王国)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D1200%E5%B9%B4%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bronze-age-collapse.svg File:Bronsealderens_sammenbrudd.jpg by Lommes. CC 表示-継承 4.0

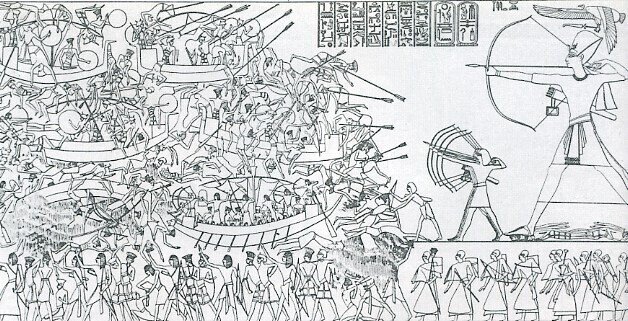

資料 ラムセス3世(在位前12世紀初〜12世紀中頃)が、「海の民」とよばれる外的の襲来と戦っている様子を描いた浮き彫り(ラムセス3世葬祭殿)

小アジアを拠点とし、エジプトとの間でシリアをめぐり争ったヒッタイト王国も滅亡。

これ以降、西アジアとエーゲ海周辺には鉄器が普及するようになった。

また、地中海ではギリシア人に代わって、フェニキア人が海上交易で活躍するようになった。

いいなと思ったら応援しよう!