4-2-1-2. 「大西洋」革命って何だ? 新科目「世界史探究」をよむ

大西洋革命とは

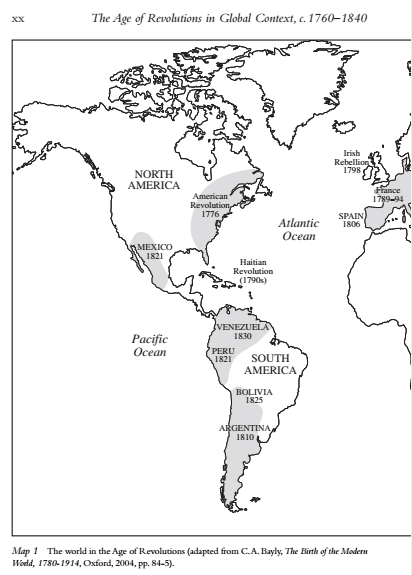

18世紀後半から19世紀前半にかけて、大西洋をとりかこむようにして、新しい価値観をかかげる政治的な動きが勃発した。

従来は、アメリカ革命やフランス革命だけが大きく取り上げられることが多かったが、当時の世界の状況全体を見てみると、ハイチの独立運動(1801年開戦・1803年勝利、1804年独立宣言、1805・06年憲法制定)、ベネズエラ・ブラジル・キューバなどでの黒人奴隷解放運動、ラテンアメリカ諸国(ベネズエラ、パラグアイ、コロンビア、アルゼンチン、チリなど)の独立、ポーランド独立運動、ロシアのプガチョフの乱など、同時期にさまざまな運動が相互に影響し合いながら生じる現象がおこっていることがわかる。

そこで、これらを総称して環大西洋革命(大西洋革命)と呼ぶのである。

よりグローバルな視野で、同時代の政治的変動をとらえようとする見方もあるが、ここでは大西洋をぐるっと取り囲む地域(特にアメリカとヨーロッパ)に限定してみていくことにしよう。

プガチョフの乱

まずはロシアからはじめよう。

1762年ロシア皇帝に即位したエカチェリーナ2世は、1766年に「訓令」を発布。そこには、フランスの啓蒙思想家モンテスキューの『法の精神』の影響もみられる。

資料 エカチェリーナ2世の「訓令」

エカテリーナの初期の改革としては、国内経済の活性化のための植民の呼びかけ、「自由経済協会」などの設立による重農主義的な政策が挙げられる。その成果としては、サラトフを中心とするヴォルガ下流域に約六三〇〇家族のドイツ人の入植として現れた。いわゆる「ヴォルガ・ドイツ人」の誕生である。また「自由経済協会」では農奴労働の経済的得失が論ぜられた。このようなエカテリーナの政策の根底には当時のヨーロッパの時代精神であった「啓蒙思想」があった。「啓蒙思想」とは、理性をもとにした宗教、政治、経済、教育などの諸分野の改革を通して人間生活の進歩改善を推進しようとする思想である。彼女のそうした思想表明の最高の舞台となったのが法典編纂委員会の招集であった。一七六六年一二月、エカテリーナは新しい立法委員会を招集する旨を布告した。ピョートル大帝以来、こうした委員会は何度か設けられていたが、作業はいずれも未完に終わっていた。エカテリーナの委員会の新しさは聖職者、貴族、都市民、郷士、国有地農民の各身分の代表を招いたことにある。合計五三六名(これ以外に政府の任命によるもの二八名)の大人数である。翌年八月、エカテリーナは委員会の開会に先立って、みずから準備した全体で二二章六五五項目から成る「訓令」を読み上げた。そこで彼女の統治理念が謳われたのである。エカテリーナによると、「ロシアはヨーロッパの大国である」。だがロシアのような広大な国家には「専制君主」による統治がふさわしいとして、自己の強大な権力を正当化した。また市民の自由、法の前の平等などの法治主義の原理が掲げられたのである。「訓令」はあらかじめ西欧諸語に翻訳・印刷されていて、ヨーロッパの知的世界に広く知られることとなった。彼女には「宣伝癖」があり、また「訓令」を彼女のオリジナルな作品と呼ぶことはできない。全体の四分の三はモンテスキューの『法の精神』やべッカリーアの『犯罪と刑罰』などヨーロッパの思想家からの借用で、それもほとんどコピーに近い代物であった。

ヨーロッパ的な市民の自由や法の前の平等を掲げる一方で、強大な皇帝支配は維持する。その後もロシアが抱え続けることになるジレンマである。

矛盾は噴出した。1773年、エカチェリーナ2世統治下のロシア帝国で、コサックによる大反乱がひきおこされたのである。

資料 プガチョフの大反乱

一七七三年夏、ウラル地方のヤイク・コサックの町に一人の男が現れた。彼は亡くなったピョートル三世を名乗り、コサックたちに「失われた自由」の回復を約束した。本名はエメリヤン・プガチョフで、三〇歳過ぎのドン・コサックであった。さらに彼は女帝エカテリーナを「権力の簒奪者」と呼んで、「よきツァーリ」のための戦いに加わるようにコサックたちに呼びかけた。プガチョフの呼びかけに応じて形成された軍団は日を追うごとに数を増した。辺境にある多くの町は彼らの「遠征」に「パンと塩」を手に歓迎したのである。長く鳴りを潜めていたコサックの反乱に驚いた政府は、一〇月、「故ピョートル三世の名前を用いて無思慮な人びとを堕落と破滅に導いている悪人・盗賊」プガチョフを激しく非難する布告を出すとともに、彼の手になる「偽の布告」を集めて焼却するように指示した。これに対してプガチョフは政府機関に倣った「軍事参議会」を組織して征服地域を治め、さらに勢力の拡大をはかった。一七七四年七月にプガチョフが発した「勅令」によると、彼に仕えるものには「自由」が与えられ、兵役や人頭税、地代などの負担から解放される。貴族は「わが権力の謀反人」「農民の零落者」として捕らえられ、処刑される。つまり彼は「よきツァーリ」という民衆のナイーヴな幻想に拠って「貴族身分抜きの国制」を樹立しようと試みたのである。貴族身分の根絶という反乱の呼びかけに応じて、殺害された貴族とその妻子の数は少なくなかった。反乱に加わったのは町や村のロシア人農民だけではない。中央の「支配と抑圧」から逃げてきたさまざまな逃亡民、ウラルの工場で働いていた労働者、ロシア人の進出によって露骨な経済的、宗教的な抑圧を受けていたバシキール人、カルムイク人などの非ロシア人異教徒たちも圧政からの解放を求めてプガチョフの戦いに加わった。特に一六世紀以来幾度となく辛酸をなめてきたバシキール人たちは、このとき指導者サラヴァート・ユラーエフの下で激しく戦った。

[中略]

そして一七七四年八月末のツァリーツィンの戦いでプガチョフ軍はほとんど全滅した。九月初めにはプガチョフも仲間の手で捕らえられ、政府軍に引き渡された。彼の処刑は翌年一月、モスクワで行われた。「プガチョフシチナ」、つまり「プガチョフ派」の再発をいかにして阻止するか、これがエカテリーナ政府の緊急の課題となったのである。

では、プガチョフは何を主張したのだろうか。彼の陣営が作成したマニフェストをみてみよう。

資料 ペンザおよびペンザ地方の住民に対して与えられたプガチョーフのマニフェスト(1774年8月11日)

神の慈悲により、余は皇帝にして全ロシアの専制君主、等々であるピョートル3世である。

すべての民衆に告げる。

君主にして父なる憐れみをもって、この勅令により、これまで農民として領主に仕えていたすべての者に、わが王冠に忠実に仕える奴隷たることが恵与される。また古来の十字架と祈り、頭髪と顎鬚、自由と解放、そして永久にカザークとしてあることが賦与される。兵役、人頭税やその他の貨幣による諸貢租は要求されないし、購入することもオブローク[筆者注:領主に支払うべき貢租]を納めることもなく、土地、森林、採草地、漁場、そして採塩湖を所有する。これまで農民や全民衆に対して、悪人である貴族や都市の賄賂をとる裁判官により課された貢租や主にからすべての人々を解放する。[後略]

プガチョフ陣営の思想は、農民たちが抱いていた神の代理人としてのツァーリ(皇帝)信仰を利用したものであり、フランス啓蒙思想とは直接の関係はない。

だが、「訓令」を発出した1766年、エカチェリーナ2世はイギリスと英露通商条約を結び、輸出関税を引き下げたことが、国内における農奴にしわよせを与え、多くの農民がウラル方面へ逃亡するきっかけとなったという見方(たとえばウォーラーステインによるもの)もある。

アメリカ革命

ロシアでプガチョフの乱が勃発しようとしていたころ、イギリスの北アメリカ植民地(13植民地)の情勢も、風雲急を告げていた。

18世紀に入りスペイン継承戦争(1701〜13)と七年戦争(1756〜1763、北米ではフレンチ・インディアン戦争(1754〜63))に勝利したイギリスは、カナダ、ミシシッピ川よりも東のルイジアナ、フロリダなど、北アメリカ大陸東部の大部分を獲得し、植民地化をすすめていた。

フランスを駆逐したイギリスは、植民地ごとに自治を認める従来の政策を転換し積極的に介入する方針をとるようになった。

たびかさなる戦争によって財政状況が悪化し、課税を強化したり植民地との貿易を統制する必要に迫られたためだ。

こに対する植民地議会の抗議の声が高まり、印紙法反対運動(1765年)やボストン茶会事件(ティーパーティー)(1773年)などが発生。本国との緊張が高まるなか、ジョージアを除く12の植民地がフィラデルフィアで第1回大陸会議を開催。翌年1775年にはイギリス軍とマサチューセッツ民兵の衝突により、アメリカ独立戦争の火蓋が切って落とされた。

1776年に発表されたアメリカ独立宣言には、イギリスの思想家ロックの社会契約説やフランス啓蒙思想の影響が見られる。

史料 アメリカ独立宣言(抜粋)

われわれは、以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、すべての人間は生まれながらにして平等で あり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているという こと。こうした権利を確保するために、人々の間に政府が樹立され、政府は統治される者の合意に基づい て正当な権力を得る。そして、いかなる形態の政府であれ、政府がこれらの目的に反するようになったと きには、人民には政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、人民の安全と幸福をもたらす可能性が 最も高いと思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと思われる形の 権力を組織する権利を有するということ、である。もちろん、長年にわたり樹立されている政府を軽々し い一時的な理由で改造すべきではないことは思慮分別が示す通りである。従って、あらゆる経験が示すよ うに、人類は、慣れ親しんでいる形態を廃止することによって自らの状況を正すよりも、弊害が耐えられ るものである限りは、耐えようとする傾向がある。しかし、権力の乱用と権利の侵害が、常に同じ目標に 向けて長期にわたって続き、人民を絶対的な専制の下に置こうとする意図が明らかであるときには、その ような政府を捨て去り、自らの将来の安全のために新たな保障の組織を作ることが、人民の権利であり義 務である。これらの植民地が耐え忍んできた苦難は、まさにそうした事態であり、そして今、まさにその ような必要性によって、彼らはこれまでの政府を変えることを迫られているのである。現在の英国王の治世の歴史は、度重なる不正と権利侵害の歴史であり、そのすべてがこれらの諸邦に対する絶対専制の確立 を直接の目的としている。このことを例証するために、以下の事実をあえて公正に判断する世界の人々に 向けて提示することとする。

史料 ロック『統治二論』

もし立法府が[中略]人民の生命、自由および財産に対する絶対権力を、自分の手に握ろうとし、また誰か他者の手に与えようとするならば、この新任違反によって、彼らは、人民が、それとは全く正反対の目的のために、彼らの手中に与えた権力を没収され、それは人民の手に戻るようになる。人民は[中略]新しい立法府を設置することによって、彼らが社会を作った目的である自分自身の安全と保障の備えをするのである。

各人には、社会を結成することによって確保しようと考えている事柄があり、また、国民には、みずから設立した立法部に服従する見返りとして求めている事柄がある。そうした狙いや願いをそこなう権力を立法部が持つなどということは、国民の願うところであろうはずがない。したがって、国民の所有するものを奪い取り、台なしにすること、あるいは、恣意的な権力のもとで国民を格下げし、奴隷の状態におとし入れること──このようなことを試みようものなら立法部は、国民を相手に戦争状態に突入したことになる。そうなると国民は、それ以上服従する義務はなくなる。そして、共通の逃げ場に身を寄せる。そのような逃げ場は、暴力から身を守るために神の計らいにより万人に用意されているのである。したがって、立法部が社会のこのような基本的な掟を破ったとしよう。そして、国民の生命・自由・財産を思いのままにする絶対的な権力をみずから握ろうと試みるか、あるいはそれを、ほかのだれかの手に握らせようと試みるとしよう。それは、野心または恐怖心に駆られてのことかもしれない。あるいは、短慮のゆえかもしれない。あるいは、倫理感を失ったせいかもしれない。いずれにしても、立法部が右の暴挙に出たときには必ず、信託を裏切ったことによって権力を剝奪される。その権力は、もともと国民がまったく別の目的で立法部に預けておいたものなので、国民の手に回収される。なぜなら国民は、本来の自由を取り戻す権利をそなえているからである。そして、(自分たちにとって妥当と思える)新たな立法部を設立することによって、自分たち自身の安全と安心を確保する。安全と安心こそ、人民が共同体を結成する目的にほかならない。

ヨーロッパのフランス、スペイン、オランダは、イギリスとの対抗上植民地を支持したから、戦局は植民地に有利に傾いた。

イギリスは1781年のヨークタウンの戦い後、1783年に和平条約であるパリ条約で独立を承認するも、13植民地では新しい政体をめぐって激論が続いた。

「イギリスからせっかく独立できたのに、また国をつくる必要があるのか。旧植民地を単位にした邦が、ゆるやかな協力関係を維持すればよいのではないか」という反対意見もあったのだ。

協議の結果、1787年のフィラデルフィア会議で憲法案が採択、1788年に批准発効され、アメリカ合衆国が建国されることとなった。

特筆すべきポイントは、国家が議論によって成立したという事実だ。まだ見ぬ国家のために、ゼロから憲法が制定された。これは画期的なことである(過程については以下を参照してほしい)。

フランス革命

アメリカ革命の報は、同時代のフランスにも伝わっていた。

フランス国王ルイ16世は開明的な君主で、財務総監としてテュルゴを任命し、免税特権をもつ第一身分(聖職者)・第二身分(貴族)にたいする課税、ギルドや国内関税の廃止を試みた。

しかし、その政策は身分制にもとづく社会原理に挑戦するものであり、するどい反発をまねいた。

他方、18世紀を通してフランスは、イギリスとの植民地をめぐる戦争に敗退を重ねていた。国家は破綻寸前であり、国王にとって第一身分(聖職者)・第二身分(貴族)にたいする課税はもはや不可欠であった。

こうしてフランスでは、貴族(アリストクラート)たちが、中央集権化をめざす国王・政府にたいして、特権をまもるために立ち上がった。

これが第一の革命勢力だ。

一方、そのような特権身分に反対する勢力もフランスでは成長していた。第三身分(平民)のなかでも、ビジネスで成功した裕福で富裕なブルジョワジーだ。

かれらブルジョワジーは、自由な経済活動を受け入れた一部の特権身分と合流し、身分にもとづく社会ではなく、実力(どれだけたくさん富をたくわえたか)にもとづく社会をめざして立ち上がった。

これが第二の革命勢力である。

だが、第三身分(平民)のみながブルジョワジーのように富をたくわえているとはかぎらない。第三の革命勢力として、民衆がいる。その日暮らしをしている貧しい都市民もいた。選挙権をもたぬ彼らにとって、政治的な訴えは、蜂起や反乱を通しておこすしかない。

1789年7月14日のバスティーユ牢獄襲撃事件も、彼ら民衆による直接行動のひとつであった。

同じく直接行動をおこした第四の革命勢力に、農民がいる。

当時のフランスにおける最大勢力だ。

ひとくちに農民といっても、領主による有形無形の支配を受ける農奴や、土地を借りて生活する小作農などさまざまだが、彼らの多くは、さきほどの民衆と同じく新しい社会原理である「お金を通じた交換にもとづく経済」にしばしば抵抗した。

たとえば、商人が食料を買い占め、食料価格がつり上がったとする。そのとき、人々は団結して商人の館を襲うのである。

前近代において、お金という冷徹な指標が、人々の命や生活を脅かしたとき、民衆や農民にとっての正義が立ち上がる。この原理をモラル・エコノミーという。

農民にとっては、農村における入会地(共有地;コモンズ)のような、共同体に属していれば誰でも使える権利を守ろうとする運動や、大規模な土地で人々を働かせて収益をあげようとする農業資本主義への抵抗運動という形をとって現れた。

フランス革命は初期のころから、これら貴族(アリストクラート)、ブルジョワジー、民衆、農民の4勢力がくっついたり、離れたりしながら推移していったとみることができる。この分析視角を「複合革命」論という(下記リンク参照)。

「自由」「平等」「友愛」といった革命のメッセージは、いったん発せられると、それぞれの革命勢力に都合のよい形でよみかえられ、さまざまなシンボルとして散種され、読み取られていく。

しかし、革命は1792年4月の立法議会(1791年10月〜92年9月)によるオーストリアへの宣戦布告以降、伝統的な君主制・身分制の原理を守ろうとする周辺諸国との戦争を招いた。1792年にはイギリス首相ピットにより第1回対仏大同盟が結成され、全ヨーロッパをまきこむ大規模な戦争へと発展する。

なお、その最中では、ロシアとプロイセン、オーストリア(1793年は不参加)によるポーランド分割(1772、93、95年)が進行していた。これに対し1794年には、アメリカ独立戦争にも義勇兵を率いて参戦したコシチューシコが蜂起を起こしている。

次の布告は、コシチューシコ側が1794年に地主貴族の支持をとりつけ、農民たちを国土防衛の蜂起に動員するために、各県の公安委員会に対して発出したものである。

史料 ポワニエツ布告(1794年5月7日)

ポーランド人自身が団結して自分の力を知り、このすべての力を利用することができるならば、敵の武力は恐れるに足りない。(中略)

残念ながら、民衆に対する過酷な扱いが広く全国民を中傷する機会をモスクワ人に与えていることを私は認めざるを得ない。(中略)

宣言しようではないか、民衆は今やすでに国の政府の保護の下にあるということ、虐げられている人は自分の県の公安委員会に救いを求めることができるということ、……を。立派な国民の正義感と調和し、優しき心に心地よく、しかも私益にとってほんの少しの犠牲で済むこの方法は、民衆を公的問題へと引きつけ、敵の罠から守ってくれる。(後略)

出典:歴史学研究会編『世界史史料6』岩波書店、2007年、96頁。

それとともに、共和政廃止の機運が高まり、男子普通選挙により招集された国民公会(1792年9月〜1794年)が王政を廃止し、戦争指導のために国民総動員令を敷いて、「恐怖政治」(テロル)とよばれる独裁政治が進められた。

これに対し、1794年のクーデタがおこると、1795年には革命のいきすぎにブレーキをかける穏健な総裁政府が成立するも、民衆による社会を変えようとする動きに歯止めがかからず、周辺諸国との戦争も継続された。

軍事力を背景にしてこれを打開し、強大な権限を握る統領政府を建てたのがナポレオンだった。

彼は革命によりうちたてられた「能力により階層化された社会」の原理を定着させつつ、社会の安定化を図ろうとする。

そのために必要なのは、海上覇権をにぎるイギリスと、ヨーロッパの大国オーストリア、プロイセン、ロシアの軍事的な制圧だ。

ナポレオンはヨーロッパ各地に侵攻し、一時イギリスとロシアを除くヨーロッパ大半を支配したものの、1812年のロシア侵攻に挫折し、1813年の諸国民戦争での大敗を機に1814年にパリは陥落。フランスではブルボン朝による王政復古が実現した(1815年にナポレオンは一時権力を再掌握したが、ワーテルローの戦いでイギリス・プロイセンに敗れ、セントヘレナ島に流された。これを百日天下という)。

ラテンアメリカの革命

フランスにおける革命や、ナポレオンが一時イギリスとロシアを除くヨーロッパ大半を支配した影響は、ラテンアメリカにも及んでいた。

ハイチでは、フランスの啓蒙思想を吸収した黒人奴隷の指導者トゥサン・ルーヴェルテュールによって、フランスからの独立をめざす運動がひきおこされた。

また、その多くがスペインの植民地であったラテンアメリカでは、本国がナポレオンに占領されたため、独立の機運が盛り上がった。

ハイチのように黒人奴隷による独立運動もおきたものの、結局のところ独立運動の主体となったのは、ラテンアメリカ生まれの白人支配者(クレオール;クリオーリョ)だった。

当時海上覇権を握っていたイギリスは、植民地からスペイン勢力を一掃する好機ととらえ、ラテンアメリカの白人支配者による独立運動に手を貸した。

そのため1825年にはラテンアメリカ諸国の大半が独立を達成する。

植民地の白人支配者が中心となり、ヨーロッパの啓蒙思想の影響を受けて独立をめざしたという点では、アメリカ革命とまったく同じ構造である。

ついついアメリカ革命ばかりを特別扱いしてしまいがちだが、両者を、同じ構造をもつ「クレオール革命」ととらえて扱うことが必要だ。

両者を比較するは、その後のアメリカ合衆国とラテンアメリカ諸国の歩みの違いがなぜ生まれたのかを考える上でも重要だ。

まとめ

このように、大西洋革命の背景には、身分制を基盤とする社会から、富の多寡にもとづく社会への転換があった。

当時の世界商業の覇権はイギリスがにぎっており、その利益にあずかるには、イギリスに商工業の面で追いつくことが不可欠だった。

さもなくば、イギリスへの経済的な従属がますます進むことになる。

アメリカ革命、フランス革命・ナポレオンは、国家を中央集権化させる必要があり、国家の単位を法の下の平等の「国民」を単位としたほうがよいことが示された。

しかし、その過程で、ロベスピエールやナポレオン、ハイチの支配者といった独裁者も現れた。

民主主義を程度まで認めるべきかをめぐっては、変わりゆく社会のなかで模索が続くこととなるが、とりいそぎいずれの国においても、民衆や農民、それに女性や奴隷の政治参加はおさえられる方針がとられていった。市民社会における政治の主体は、あくまで教養と財産をもつ成人男性に限られるべきだとされ、女性の権利はむしろますます制限されていくことになった(オランプ・ド・グージュの『女権宣言』は以下を参照)。

史料 フランス民法典(ナポレオン法典)の家父長制規定

第213条 夫は妻を保護し、妻は夫に従うべきである。

第215条 妻は公の商売をするとき、又は夫と財産を共有しないとき、又は夫と財産を分けた後といえども、夫の許可を得なければ、裁判所に出て訴訟をなすことができない。

第340条 非嫡出子が人をさして自分の父であると訴え出ることは禁じる。

史料 フランス民法典起草者である法学者ポルタリスの言葉

人は家族という小さな祖国を通じて大きな祖国と結びつくことができる。…良き父、良き夫、良き息子が、良き市民になる。

(出典:金山直樹『法典という近代』勁草書房、2011年、189頁)

また、「平等」の理念が掲げられたからといって、ただちに奴隷制が廃止されたわけではない。

たとえば、アメリカ合衆国やラテンアメリカ諸国では、独立の主体となったクレオールのほとんどが奴隷所有者だった。

このように、大西洋革命は、新しい社会の原理を世界に示した一方で、新たな課題も数多く提出した。

とくに「国民が政治の基本となる考え方や運動」を指すナショナリズム(国民主義)をどのように実現するべきかは、世界商業への統合の度合いや、国内の産業構造、それぞれの地域の歴史的実情にあわせて、次の世紀に課題として残されることとなる。

いいなと思ったら応援しよう!