ドット道東によるナラティブの可視化と、掛け合いが作り出す自分ごとの未来について

Web上の仮想研究室「Seisyu Labo」のせいしゅうです。普段は南富良野に在住し、北海道の真ん中であるこの場所を起点に、アウトドアガイドをしたりデジタルコンテンツの制作をしています。

今回のテーマは「ドット道東によるナラティブの可視化と、掛け合いが作り出す自分ごとの未来について」です。

このようなテーマで筆を取ったのは、付き合いのある一般社団法人「ドット道東」による新たなプロジェクトを受けて、その応援の意味も込めて僭越ながら僕なりの考察をしてみようと思ったためです。(だいぶ遅くなってしまいましたが汗)

こちらの考察は、以前に一般社団法人「ドット道東」が設立された際に書かせていただいたnoteの続きでもあるので、お時間あればこちらもあわせて読んでみていただければ幸いです▼

これまでのドット道東の活動やこれから始まる新しいプロジェクトについて、道東と僕自身の未来のことを交えながら考察していこうと思います。

もちろんこちらは個人的な考察であり、人によっては「それは違うんじゃない?」と思われる内容も含まれているかと思いますので、皆さんのご意見もお伺いして、より多角的な視点で考えていければもっと良いなと思っております。

前置きが長くなりましたが、ここからが本文です▼

ナラティブの定義について

まずは、今回の考察の中で扱う「ナラティブ」の定義について。

インターネット上でよく見かけるようになった言葉のひとつですが、ネットで調べてみると、

「ストーリー」と「物語言説(ストーリーを語る技法)」の融合

といったように定義されていました。ちょっと難しいですね。

まず「ストーリー」とは、最初から最後まで時系列でつながる一連の出来事のことを指します。日本で最も有名なストーリーのひとつ、桃太郎の「桃から生まれてきびだんごで仲間を集めて鬼ヶ島へ向かって鬼退治をする」を例にとってみます。

これに「ストーリーを語る技法」を用いると、どうなるでしょうか。桃太郎のストーリーも、例えば公園で紙芝居をしているおじちゃんがアドリブを交えながら語っていたり、ハリウッド映画化されてド派手なアクションを交えながら映画館で上映されたり、ひねくれた作家によって鬼目線のバッドエンドな小説が執筆されたり、コミケで桃太郎と鬼のアフターストーリー的なBL漫画が売られている、なんてこともあるかもしれません。

ストーリーという本流自体は変わらなくても、それを「語るひと」と「語りかた」でたくさんのオルタナティブな見方が生まれるということ。

対比としてよく使われる「ストーリーテリング」が特定の誰かによる一面的な語りなのに対して、「ナラティブ」はあるストーリーについてより多面的な語り方がある、というニュアンスとして使われていることが多いかと思います。

ガイドブック制作によるナラティブの可視化

では、この考察内での「ナラティブ」は何を指すのでしょうか。

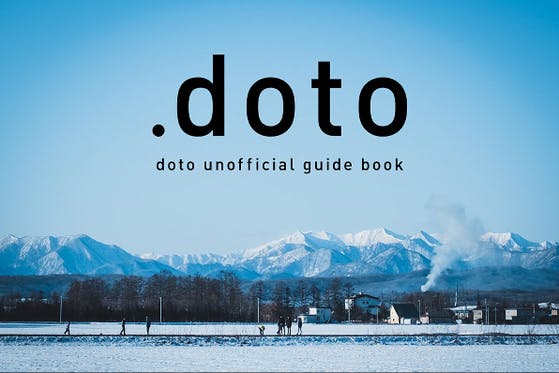

昨年にドット道東が制作した『.doto』という”アンオフィシャル”ガイドブックをもとに考えてみます。

こちらのガイドブック制作では、クラウドファンディングの支援リターンとして制作メンバーに加わったり、スタッフとして参加できたり、本に載せる写真をSNSで投稿して応募できたりと、普通のガイドブックよりも制作に関わる「関わりしろ」がたくさん仕組まれていました。

普通、ガイドブックっていったら、編集部が考えたおすすめスポット紹介だったり、スポット巡りコースなんかが載っていることが一般的ですよね。

つまり、一般的なガイドブックは基本的に「ストーリーテリング(あるひとつの語り)」なんですが、ドット道東のガイドブックは企画として制作からオープンにすることで「ナラティブ(たくさんの語り)」をつくろうとしたんだと思うんです。

手前の記事の引用で恐縮なのですが汗、今回書かせていただいたインタビューでも、しげのざがこんなことを話していました。

「ドット道東で制作した『.doto』というガイドブックもそういう意味だと思っていて。

制作を通して、道東にはこういうものがあります、それをどういう風に自慢したら多くの人に伝わっていくかという言語化がしたかった。」

つまり『.doto』というガイドブックは、単に地域の情報をまとめた冊子をつくって売りたいという目的でつくられたものではなく、制作を通してより多くの人たちを巻き込んでたくさんの「ナラティブ」を可視化していきたい、というところに趣旨があったんだと思っています。

例えば、このガイドブックを持って「自分が住んでいる道東ってこんな面白いことがあるんだよ」って誰かに伝えたり、「ここのページは自分が関わったんだよね」って自慢したり、そもそも「この道東でこんなことをやっているんです」っていう語りの記事があったり、「このガイドブックを読んで道東で暮らそうと思った」なんて人が後から出てきたり。

そういう事柄がTwitterなどSNSの投稿によって可視化されていくこと、それが「ドット道東によるナラティブの可視化」ということだと僕は捉えています。

「掛け合い」が作り出す自分ごとの未来

さて、前回の考察記事では「賑わい」がこれからの価値をつくりだす、ということを書きました。

あれから少し経って、ドット道東も「.doto第二弾」として、あらたにビジョンブック出版というクラウドファンディングを仕掛け始めています▼

今回のビジョンブック制作では、前回のガイドブックとも違う前代未聞の「未来」についての企画となっています。

ワクワクするような仕掛けだと思うと同時に、「理想」「ビジョン」などの強い言葉によって、もしかしたら趣旨がちょっと分かりにくくなっているのかもしれません。

なかなか、自分の理想やビジョンはと問われてもパッとイメージしたり言葉にするのって難しいですよね。

そこで、このような企画を通して未来へ視点を移していくときに、これからは「掛け合い」とそれが作り出す「自分ごとの未来」が大事になってくる、ということを自分なりに述べたいと思います。

ここでいう「掛け合い」には、大きく分けて3つの分類が(自分のなかで)あります。それぞれ別に解説していきます。

① SNS上での掛け合い

ドット道東お得意のやつです。それぞれのプレイヤーが遠く離れているからこそSNS上でのやりとりが活発になって、大喜利がはじまったり告知ラッシュが繰り広げられることでタイムラインを占拠したりします。

なかでも、ドット道東に関わる内容やハッシュタグをつけた投稿に対しては恐ろしいほどの早さでレスポンスが来ることが最大の特徴でしょうか。

こうしたSNS上での(吸引力のある)掛け合いによって、いままでは遠目に眺めていた人たちにもグッとコンタクトが(半ば強制的に?笑)くるので、急にドット道東のことが自分ごとになるという効果があるのだと思います。

客席から眺めていた舞台上のアイドルに応援ハガキを送ってみたら、いきなり自宅に大勢で握手しに乗り込んできた、みたいな距離感の詰め方。笑

ちょっとした気持ちで投稿してみたら、なんやかんやとリツイートされコメントされ、そういうことを重ねるうちに誰かの道東に関わる投稿を自分がリツイートしたりコメントしちゃう。

そのうちにドット道東という一般社団法人や、その周りにいる人たちのこれからのことも気になってくる。

ビジョンブックの企画を通して、ドット道東に関わるSNS上での「賑わい」と「掛け合い」の連鎖を生み出すこと。

それによってビジョンブックの企画や、そこに関わる人たちの未来を自分ごとに感じる人を増やすこと。

それがひとつめの「SNS上での掛け合い」の力だと思っています。

② 持ち物の掛け合い

ここでいう持ち物というのは、自分が持っているスキルだったり場所だったり人脈だったりのことです。

例えば、ゲストハウスを運営している人と音楽をやっている人が、それぞれの持ち物を掛け合ってライブをやったり、アウトドアガイドとカメラマンが一緒にツアーをして動画コンテンツを作ったり。

地域でなにか面白いことをしていきたいなと思うと、やっぱり何かしらの持ち物を持っていると自分ごとにしやすいんです。

実感として、僕も持ち物を増やそうとしてカメラマンをしたりリバーガイドをしたり色んな企画やコンテンツをつくってみたりしてきた結果、自分ごととして関われることが増えてきたなと感じています。

自分の持ち物なんてないよっていう人でも、それが「自分の町でいろんな場所や人を紹介できる」とかでもいいんです。地域おこし協力隊とかは、このあたりが割とすぐ持ち物にしやすくて良いなと思います。

何事も、特に面白いことほど、自分ごとにしていった方が楽しいに決まってます。そのために他の人と掛け合わせられる持ち物があると、便利です。

お互いに持ち物を広げあって、これとこれを掛け合わせられればこんなことができるんじゃないか、新しいことができるんじゃないか。

今回は、そういうシナジーを生むきっかけを作るためのビジョンブック制作でもある気がします。

それでも、他の人と掛け合わて面白いことがしたいけど、いまはまだ自分の持ち物がなくて…という人もいると思います。そんな場合に有効な手段としてあるのが、③で触れていく「レバレッジの掛け合い」です。

③ レバレッジの掛け合い

レバレッジというのは、投資用語などで使われる「てこ」という意味の言葉です。例えば、1万円の資本金で10倍の10万円分の取引を行い、少ない資金で利益率を高めてリターンを大きく狙うというような使い方をされます。

ただ、今回の意味でのレバレッジというのは「背伸び」のことと考えています。ちょっと分かりづらい気がするので説明します。

例えば、これから新卒でフォトグラファーになりたいという若者がいるとします。でも、機材にはあまり高いお金をかけられないし、スキルも特別にどこかで学んだわけじゃない。

それでも、「背伸び」をして自分をフォトグラファーだと堂々と名乗ってみる。そして、周りもその人を「背伸びした未来像」ごと扱う(つまり撮影の仕事を依頼してみたり紹介したりする)。

いまの自分ではまだできない足りていないかもしれないことを、それでも「やります!」と言って背伸びしてみること。そして周りの環境として、背伸びする機会を与える度量を持つこと。

もちろん、本人にはその分プレッシャーも倍かかりますし周りもある程度の責任を引き受ける覚悟が入りますが(笑)、その背伸びの経験の先にこそ、思い描いていた未来をグッと引き寄せることができるはずだと思うんです。

実際に周りを見ていてもそうした背伸びをしてきた先に現在がある気がしますし、僕もまた現在進行形で足先がつりそうなほど背伸びをしまくっているところです。

「背伸びをした未来像」というレバレッジを、自分と他人とで掛け合っていくこと。

そうしていくことで、「理想」として遠くに感じていた未来が、グッと地続きの自分ごとになっていくこと。

今回のビジョンブックでは、この「地続きな自分ごとの未来」を作り出すことが一番のキモなのかなという風に勝手に考えています。

(上記画像は公式HPからお借りしました)

さて、長くなってしまいましたが、ここまで3つの掛け合いについて解説してきました。

最後にちょっとしたお話を。皆さんは、時間というのは【過去→未来】あるいは【未来→過去】どちらに向かって流れていると思いますか?

直観的には【過去→未来】の方でしょうか。先にある未来に向かって進んでいる感じがしますもんね。

でも、時間というのは実は【未来→過去】に流れていると考えられているんです。例えば、日本語では「10分前」は10分だけ過去のことを、逆に「10分後」というと10分だけ未来のことを指しますよね。

つまり、日常で使う言葉からも分かるように過去が「前」で未来が「後ろ」なんです。時間が流れるベクトルとしては【未来→過去】となるということですね。

この話についてはもっと色々考えられて面白いんですが、今回はカンタンに割愛して、伝えたかったのは、時間は川の流れのように【未来→過去】に向かって流れているので、過去ではなく未来(上流)を基点にして考えていくことが大事だっていうことです。

重要なのは、自分たちが暮らしていたり関わったりしている「道東」というエリアについて、過去ではなく未来を基点にしながら、このエリアの未来をいまと地続きな自分ごととして考えてアクションを起こしていけるかどうか。

そして「 #道東の未来 」は、行政だったりマスメディアだったりドット道東だったりが用意したストーリーテリングとして「待っていれば与えられるもの」ではなくて、たくさんの其々のナラティブ(掛け合いが作り出す自分ごとの未来)を集めたものが、紡ぎ集まって道東の未来になっていくということ。

今回のビジョンブック制作企画が支援額ではなく「1000人の理想を集める」という目標を掲げているのも、そんなメッセージが込められているような気がします。

#道東の未来 と自分の未来

ここまで、個人的な考えを交えて(勝手ながら)考察してきましたが、もちろんこれもひとつのナラティブであり、たくさんある内のひとつの解釈に過ぎません。

それでも、道東ではなくそれでいて道東のことに関わらせてもらえている【marginal(境界にあること)】な立場の自分だからこその、ひとつの視点としてなにか誰かの参考になれば幸いだなと思っています。

さて、翻って、ここからは自分にとっての #道東の未来 とはどんなことだろうという個人的なことを少しだけ書いて終わろうと思います。(なのでここから先はお時間のある方だけ読んでいただければと思います!)

現在、僕はギリギリ道東ではない北海道のど真ん中、南富良野町という場所を拠点にしています。住んでいる場所は道東エリアではないですが、峠をひとつ越えれば十勝ですし、道東が持つ日本じゃないような雰囲気へ惹かれることや、なによりそこで活躍している友人たちとの繋がりのおかげで、道東のことが自分ごとになっている実感があります。

とってもありがたいことに、これまで一般社団法人ドット道東と一緒にお仕事させてもらえる機会もいただいてきて、彼らやその周りの人たちの活躍の様子も近くで感じさせてもらいました。

こうして道東に関わらせてもらったのは、いま振り返ればひとつは自分が会社を辞めてフリーになった時期とドット道東の起こりが偶々同じタイミングだったことと、その時期に出会った絹張蝦夷丸 という男から「道東誘致大作戦」というイベントを教えてもらったことがきっかけでした。

もともと大学卒業後に北海道を周って旅をしていたときから道東には特別な雰囲気があるなと感じてはいましたが、特にルーツも繋がりもなかった自分がこうして道東のことに関われるようになったのは「偶々と縁」だったなとつくづく感じます。

人生は、思いがけない出来事の連続でつくられていきます。だからこそ、その時々の出会いや機会をしっかり捉えていく自分でありたい。

自分にとっての #道東の未来 を考えてみると、自分がそこで何をしているかというよりも、これまで出会ってきた友人たちが道東で何かを実現していくとき、そのタイミングを自分ごとにできるような良いポジションで観測していたいなという思いがあります。

これまで、「野良猫」と呼ばれる(自称する)くらいに事あるごとに色んなタイミングに顔を出すということをしてきまして、それは半分くらい「役に立たずだけど可愛げだけで居させてもらいたいニャ」という下心もあってのことだったんですけど、

「なんか居なくてもいいけど居たらいいな」とか、「どこにも属さないのになぜか皆んなに知られているヤツ」みたいなポジションが自分にとってちょうど良かったんだなといまもなお思っていて、逆にそのポジションにいるからこそ出来ることや観れることもあるなという気づきもありました。

とはいえ、いつまでも好意だけに甘えているわけにもいきません。関わらせてもらえて良くしてもらえるからには、もっと役に立ってちゃんと還元していきたいという気持ちも強くなってきています。

そこで、今年からの目標として、野良猫を脱して、必要なときに誰かの活躍を陰ながら支えることができる「1000のスキルを持つローカルクリエイティブコピー忍者」を目指します!

というのは半分は冗談ですが笑、70点くらいのスキルをたくさん持ち、その時々のシチュエーションで色んなモードに変化できるような、良い意味で皆んなにとって「使いやすいヤツ」でありたい、という気持ちは本当です。

その中でも、自分が「そのとき」「そこ」に居れるもっともらしい理由をつくるために始めた撮影の仕事も、いろいろと任せてもらえる機会とできることも増えてきましたので、撮影業に関してはあらためまして

北のローカルにdipする写真撮影・映像制作

『Dipper's Studio』

という屋号で、北海道のローカルのちょっと深い部分へ撮影を通してdipする(浸ける)事業を、こちらはもっとちゃんとやっていこうと思っています。

(モチーフはカワガラスと北斗七星です、どっちもDipper。よろしくね)

あとは、個人的にやりたいことや試してみたいことはめちゃくちゃあるので、それらのことを色んなタイミングが合えば道東でもできたら良いなとも思っています。そっちは「Seisyu Labo」という肩書きでこれからもコソコソとコンテンツをつくっていきたいなと。

#道東の未来 ではきっとたくさんの面白いことが起こっていく、そのときそこに居れる自分で在り続けられるために、これらのことをちゃんとやって冒険のパーティに加えてもらえるようなレベルアップした個人でありたい。

なんだか思ったよりも長々と書いてしまいましたが、それがきっと道東における僕の考える未来なんだと思います。

道東の皆さま、道東に関わっている皆さま。これからもどうぞ、お見知り置きのほどをよろしくお願い致します!