政策立案のきっかけ#3ロジックモデルロジックモデルロジックモデル(は有効?)

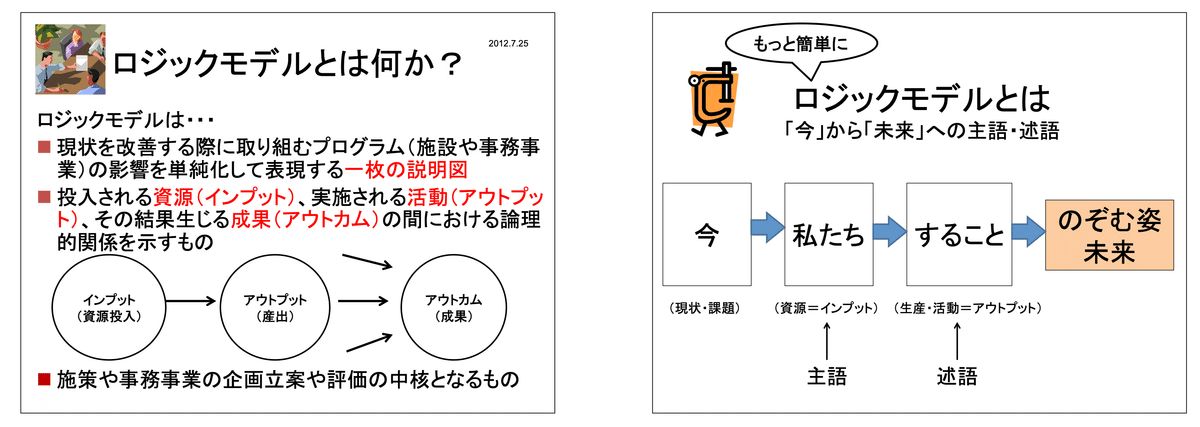

公共政策系の業務改革支援サービスをする上で、かならず、指摘されるのは、「業務を整理するためには、ロジックモデルが必要」ということ。おさらいがてら整理するとロジックモデルとは;

日本財団によれば;

ロジックモデルとは、事業や組織が最終的に目指す変化・効果の実現に向けた道筋を体系的に図示化したもので、事業の設計図に例えられます。1 事業が、どのような道筋で目的を達成しようと しているのかの仮説を示したもの、ないし戦略を示したもの、とも言えます。ロジックモデルは一 般的に、既に説明したアウトカム、アウトプット、活動、インプットを矢印でつなげたツリー型で 表現されます。

最近みつけた秋田県能代市役所資料では、連続する「もし〜すれば、ーになる」の関係性、といわれています。

これらのまとめのポイントは、未来=成果=アウトカム概念の導入かと思います。特に、自治体の場合、事務事業の性格が、委託だったり、国県からの事務委託だったり、修繕だったら多種多様です。そこで、一つの社会像が未来像としておくことで、地方の「自治」を見える化できるということになります。

なので、どうしてこの事業、なぜこの施策?という現場の声に答えるためにも、やはり、ロジックモデルの設定は必要です。

しかし、次の問題が発生します。

(1)活動は本当にアウトプットを作れるのか。

作れない場合どうしたらいいのか。もっとつっこむとアウトプット設定は本当に妥当なのか。目に見えるものを手当たり次第おいているだけではないか?

(2)アウトカムは、ホントにアウトカム?。本当の実現するのか。どんな指標で把握するのか。その社会的な、政治的な意味はなんなのか。ちゃんと関係者と合意したのか?

このことは、正直、様々な団体がロジックモデルを使って、計画及び戦略を作る際に散見できます。昨今だとアウトカムに関していSDGS関係のアイデアを導入した場合に登場します。この計画は本当に「何人の人を救うの?」という問いです。次回はこのことを書きます。

(了)

いいなと思ったら応援しよう!