「膝関節の運動学」#書く習慣14

どうも、TROT(トロット)です。

昨日は膝の機能解剖についてまとめてきたので本日は膝関節の運動学についてまとめていきたいと思います。

今回もこの 変形性膝関節症の保存療法 より抜粋引用させて頂きたいと思います。

膝関節の屈曲・伸展の機能

①歩行時の膝屈曲・伸展

・立脚期の膝関節は伸展位で接地し、その後軽度屈曲し、荷重応答期(LR)以降は伸展に転じる

・膝関節は立脚終期(Tst)まで伸展し続け、踵接地(HR)が起こる直前で最も伸展する

・立脚終期は身体を推進する時期で、膝伸展位で効果的に足部からの力を身体に伝えることで推進機能を発揮している

・踵接地後は屈曲に転じ、スムーズな遊脚の準備を行う

②膝関節の伸展可動性

・伸展制限があると…

⑴初期接地(IC)に膝屈曲位で接地するため、踵接地時の足底と床面との背屈角が作れず、ヒールロッカー機能を活かすことはむずかしくなる

⑵立脚終期(Tst)に膝伸展が得られないため、推進機能を活かせなくなる

・膝OAの伸展制限因子…

⑴膝蓋下脂肪体

⑵後方関節包の伸長性低下

⑶ハムストリングスの短縮

⑷後外側支持機構の障害

膝関節の回旋機能

・膝は屈伸を主体とする関節だが、回旋の可動域も有す

①歩行時の下肢の回旋

・荷重応答期(LR)には、脛骨は内旋方向に移動している

・初期接地(IC)には、足部内反、股関節のぶん回し運動が見られ、足部外側で接地する

・踵接地〜荷重応答期(LR)まで、足部回外位から回内位に切り替わり、脛骨は内旋、内側傾斜していく

・脛骨の内旋に伴い大腿骨も内旋方向に誘導される

・大腿骨の内旋(股内旋)が生じることで、骨盤は前傾する

②脛骨内旋位が重要な理由

・脛骨と大腿骨に内旋方向の力が働くが、脛骨の方が内旋に誘導する力は大きい

・脛骨の方が優位に内旋するので荷重応答期(LR)に脛骨は大腿骨に対して内旋位になるということが、膝外反モーメントの最小化を考える上で重要

・股関節、足関節の前額面上での制御は可能だが、膝関節には内外転筋が存在しないため筋制御ができない

・MCL、LCLもあるが制御が機能するのは、膝完全伸展位の場合だけ

・健常膝は膝内旋よりも、関節の中心での安定化ができているかが重要

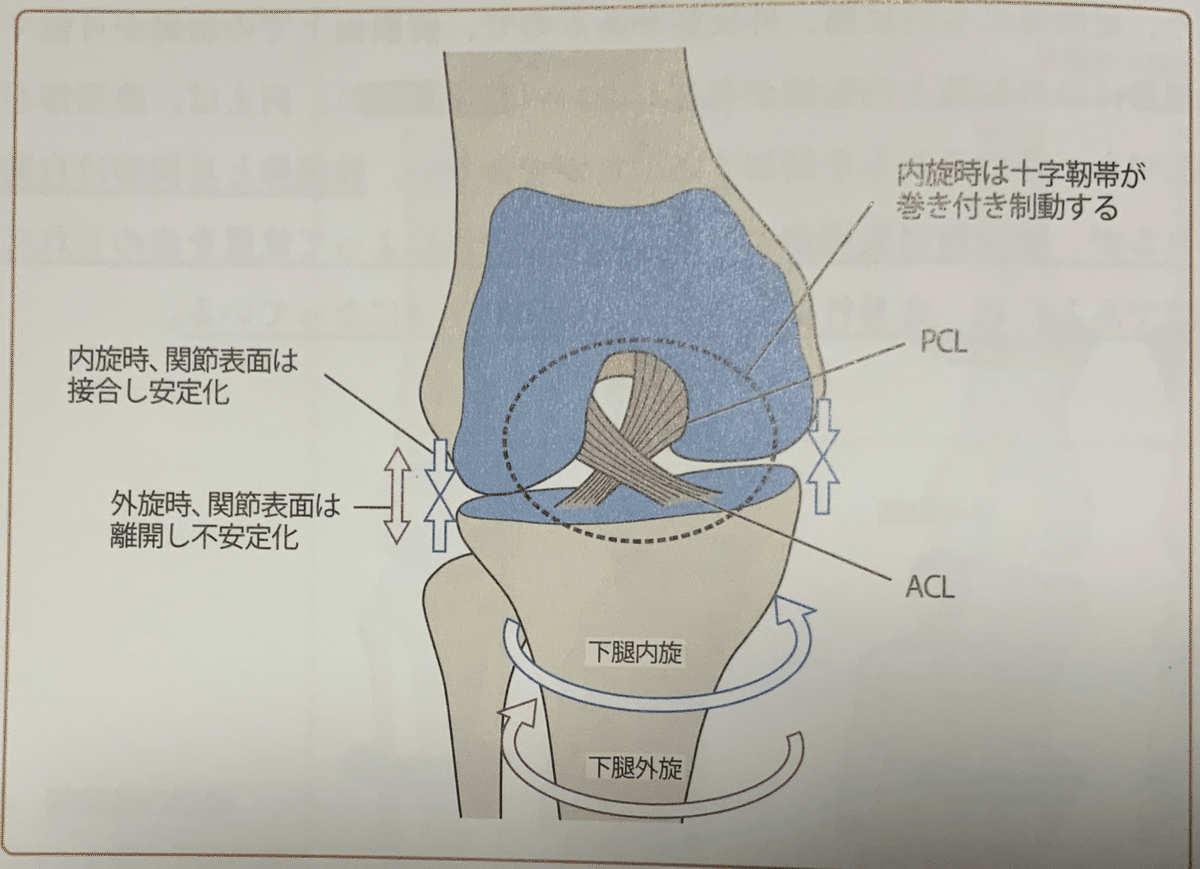

・ACLとPCLは膝内外旋中間位から内旋位となることでACLとPCLは中央で緊張する

・荷重応答期(LR)で膝内旋位ではACLとPCLが中心で締めあがり、膝の安定性を得ることができる

③膝関節の屈伸に伴う回旋

・スクリューホームムーブメント…

・膝は屈伸にともなって30〜40°の回旋を有す

・屈曲すると内旋し、伸展すると外旋する

・人間の膝の回旋軸…

・大腿骨内顆は大きく、屈曲時に脛骨上で滑り運動が中心に起こる

・膝屈曲に伴い内側面の接点はそれほど変わらないため滑り運動が中心

・外顆は比較的小さく、脛骨上で転がり運動を中心に起こる

・外顆面の接点は後方に移動しているため転がり運動が中心となる

・以上のことから膝関節屈伸に伴う回旋運動の関節中心は内側にあることが分かる

脛骨関節面の形状…

・脛骨の関節面内側は下に凸、外側は上に凸になっている

・内側は凹みにハマることによって滑り運動が生じ、外側は坂道を下るように転がり運動が生じる

関節中心と回旋運動…

・屈曲に伴って内側と外側の両方が転がれば、大腿骨は両方後ろに移動してしまう

・内側は滑り運動、外側は転がり運動になれば、大腿骨は外側を主体に後方に移動する

・正座などの深屈曲位では脛骨は外側に逃げるように位置し、外側の大腿骨は脱臼して見えるほど後方に位置する

・正座肢位でのMRIでは外側半月板は後方に亜脱臼を生じている

・深屈曲時に膝後方が痛い場合、外側の転がり運動不足で何らかの組織が挟まった状態である可能性が高い(タオルや手を入れると痛みが減少する)

・膝屈曲時に後方で挟み込まれて痛いという場合、膝前面では外側の伸長性が不足していることがある

・膝外側前方に柔軟性がないと大腿骨の外側が後ろに転がっていけない

・膝の内旋運動は内側を中心に外側が後方に移動する

④歩行時の膝関節の回旋

外側が動く量が多いのに、なぜ内側に変形が生じやすいのか?

・歩行時と歩行以外とで膝関節回旋における関節中心は逆転する

・歩行時の膝関節に生じる回旋運動の関節中心は外側にあり、内側関節面の接触面が動いている

・膝関節では内側関節面に不安定性が生じやすく、変形性変化も内側関節面に生じやすい原因の一つになっている

膝OAにおける関節機能は正常なmedial pivot motionを引出し、歩行ではlateral pivot motionの動きを最小限にする必要がある

それでは今日はこの辺で!

明日で休みが終わってしまう〜 : (