【一陸特】2020年(令和2年)10月 工学Aの問題〔8〕解説

どんもー。今回は第一級陸上特殊無線技士の2020年(令和2年)10月、工学Aの問題〔8〕です。

◆ 掲載の問題及び回答の全ての著作権は「日本無線協会」にあります。 ◆

〔8〕次の記述は、PSKについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

1 2相PSK(BPSK)では、"0"、"1"の2値符号に対して搬送波の

位相にπ[rad]の位相差がある。

2 π/4シフト4相PSK(π/4シフトQPSK)では、時間的に隣り合う

シンボルに移行するときの信号空間軌跡が必ず原点を通るため、

包絡線の変動が緩やかになる。

3 8相PSKでは、2相PSK(BPSK)に比べ、一つのシンボルで3倍の

情報量を伝送できる。

4 4相PSK(QPSK)は、搬送波の位相が互いにπ/2[rad]異なる

二つの2相PSK(BPSK)変調器を用いて実現できる。

5 4相PSK(QPSK)では、1シンボルの一つの信号点が表す情報

は、"00"、"01"、"10"、"11"のいずれかである。

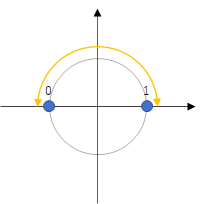

1 2相PSK(BPSK)では、"0"、"1"の2値信号に対して搬送波の

位相にπ[rad]の位相差がある。

上図のように、BPSKでは、信号は0度方向と180度方向に存在しています。よって位相差はπ[rad]です。

よって、これは正しい。

2 π/4シフト4相PSK(π/4シフトQPSK)では、時間的に隣り合う

シンボルに移行するときの信号空間軌跡が必ず原点を通るため、

包絡線の変動が緩やかになる。

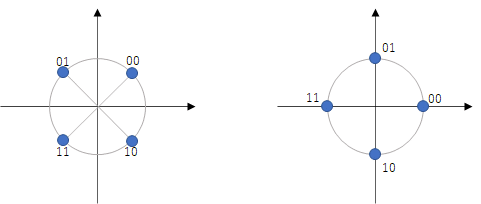

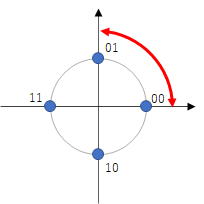

QPSKは、上図のように、4値の信号が配置された場合は原点を通ります。例えば、1回の変調で「00」から「11」に遷移するとき、原点を通るとかです。

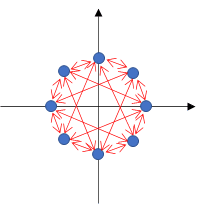

そこで、π/4シフトQPSKにすることで、変調のたびに信号配置を「X型」になったり、「+型」になったりされることで、下図のように、原点を通らない遷移となります。

ただし、原点を通るということは、包絡線の急激な変動を防げます。増幅器の直線性に起因する歪みなどを低減できる性質があります。

これがπ/4シフトQPSKの最大の特徴ではないでしょうか。

よって、これは誤りです。

3 8相PSKでは、2相PSK(BPSK)に比べ、一つのシンボルで3倍の

情報量を伝送できる。

「情報量」は、ビットでよく表されます。で、8PSKは「8は2の3乗」ですので、3ビットとなります。また、2PSKは「2は2の1乗」ですので、1ビット。

よって、これは正しいです。

4 4相PSK(QPSK)は、搬送波の位相が互いにπ/2[rad]異なる

二つの2相PSK(BPSK)変調器を用いて実現できる。

QPSKは、搬送波の位相が互いに90度異なる信号を用いて実現している。

よって、これは正しいです。

5 4相PSK(QPSK)では、1シンボルの一つの信号点が表す情報

は、"00"、"01"、"10"、"11"のいずれかである。

上図のように、文章の通りです。

よって、これは正しいです。

というわけで、正解は1 152 [MHz]です。

この問題に関連したワードはハッシュタグにまとめています。また、マガジンで資格ごとに、科目ごとにまとめていますので、ご参照ください。