ダグラム、かんたんに作るよ!(その2)

今日から作るよ!

と、いうわけでMaxFactoryさんから絶賛発売中の

「1/72 ダグラム Ver.GT」をサクサクと作っていきます。

今日からは本格的にやりますよー!

(↓は、前回の記事になります。記事一つ丸々使って壮大に前フリかよ、と友人につっこまれましたがまったく否定できぬ次第。若干反省してます)

step.3「ランナー(パーツ)を袋から出す。そしてパーツを切り出す」

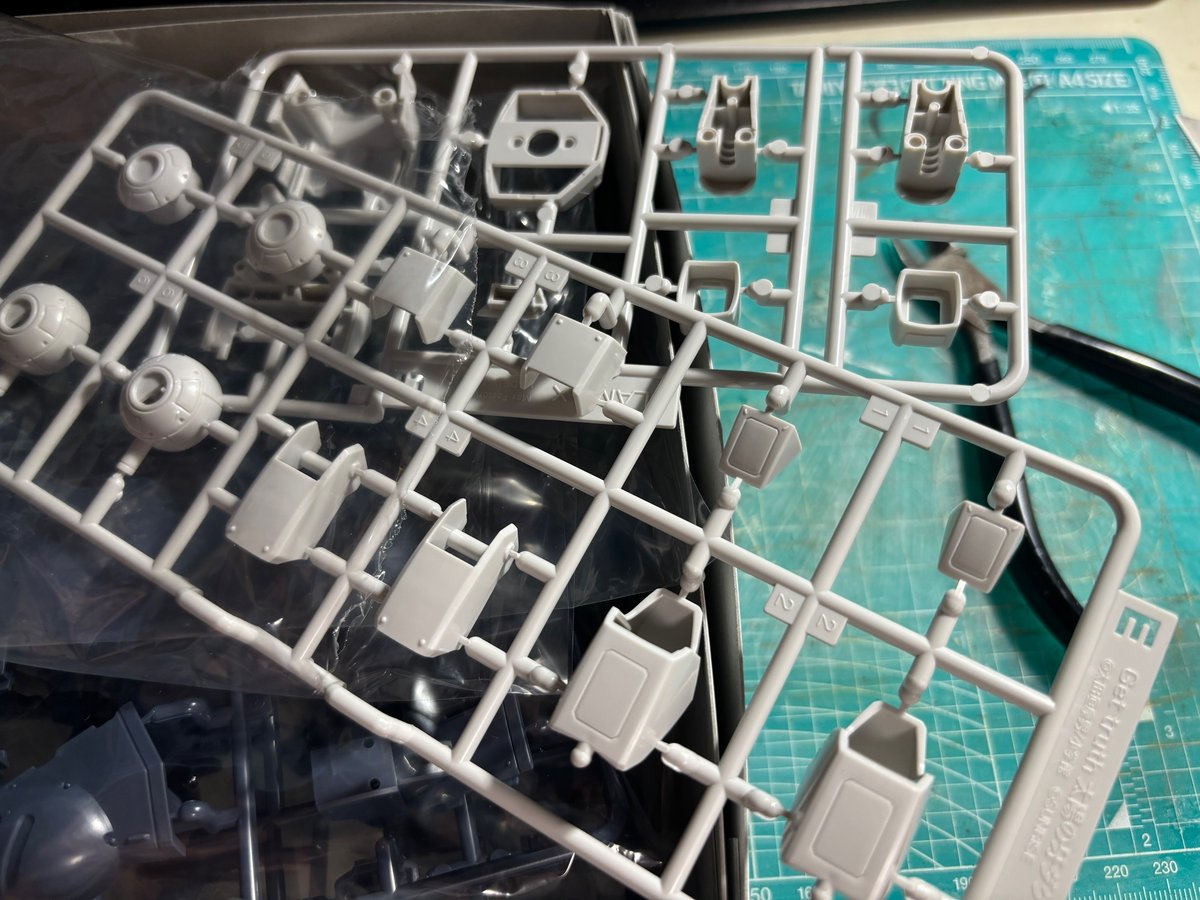

まず、パーツがくっついてるランナーをビニール袋から出します。

デカール以外はもう全部出しちゃってください。

几帳面な人は袋からいちいち取り出してはパーツを切り出して、また袋に入れて・・・と、やるらしいですが 「ハッキリ言いますが、そんなことしてたら日が暮れます」 気にしないで全部袋から出しちゃってok。

汚れや微細なキズがどうしても気になる!って方のみ、袋からその都度出し入れする、でいいと思います。

そしてしかるのちに、箱に整理して並べます。

アルファベット順でもいいですし、「これ脚のパーツだよな?」と思ったら同類項同士で並べてあげてもいいです。とりあえず何らかの自分の覚えやすい法則性でもって並べておくと吉です。

↓

ついでに画像のように、組み立て説明書も立てて置いておくと便利です。

組み立て中はなにかと両手が塞がりがちなので、こうやっておくと制作作業がスムーズに進みます。

そしていよいよランナーからパーツを切り出すわけですが

激論:「ゲートは2度切りするべきか否か問題」

なんのこっちゃ?と思われる方もおられるかは思いますが、説明します。

ランナーからパーツを切り出す時に、ゲートにニッパーの刃を入れるわけですが、一般的には『2度切り』という遣り方が推奨されています。

ますます なんのこっちゃ? と首を傾げられる向きもあるかとは思いますが、ここは我慢して聞いて下さい。まだ慌てる時間じゃない。

プラモデルにあまり詳しくない人が、パーツを切り出す時にやるゲートへのニッパーの刃の入れ方は以下の図のように

「パーツの際のところまでニッパーの刃を入れて、ゲートから切り出す」

という遣り方でやっている方が多いと思います。私も子供の頃にプラモデルを作っていたときは基本この遣り方でした(なんなら爪切りやハサミ、果ては『手もぎ』でやってました)

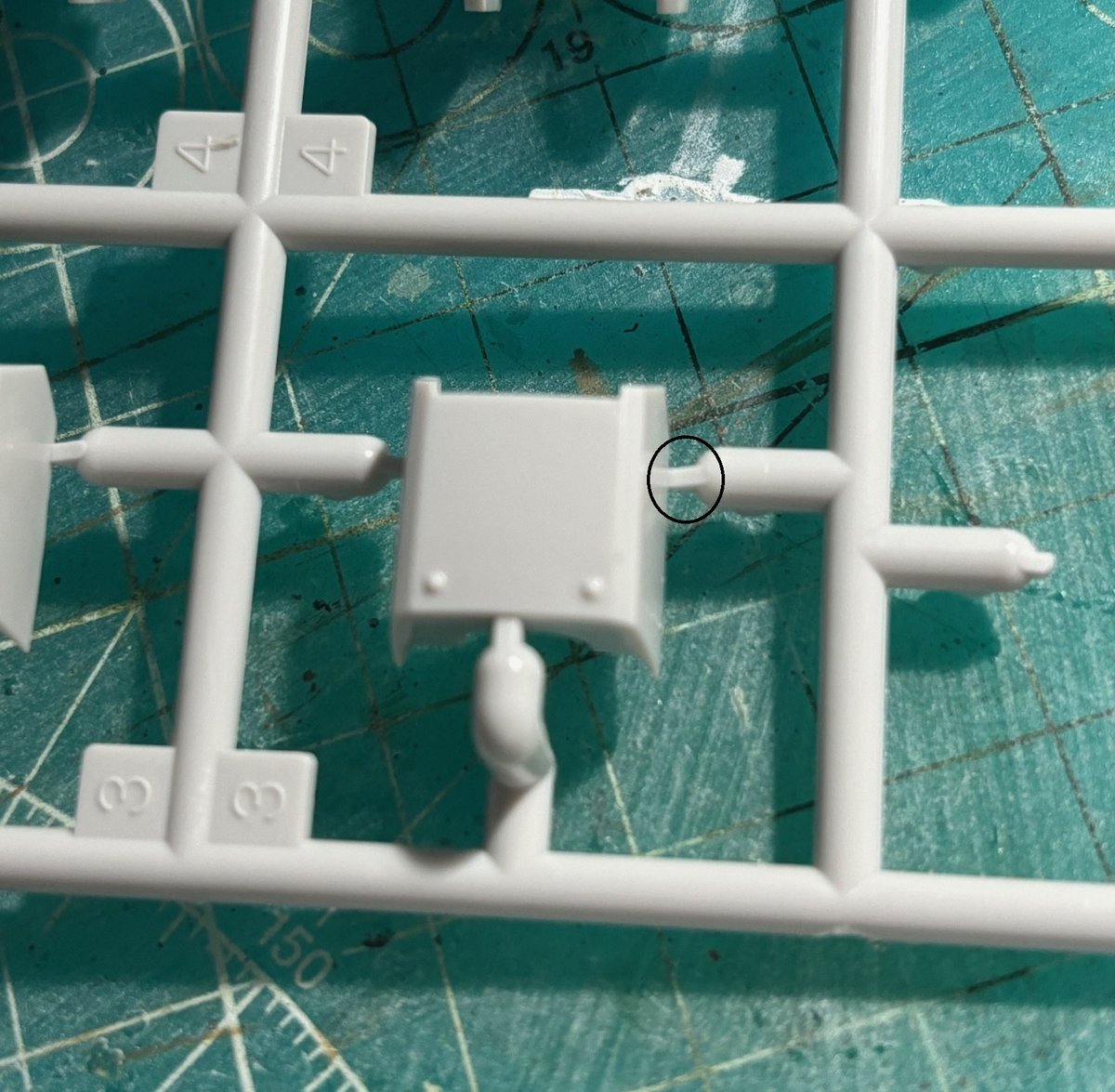

ですがプラモデル製作の本やブログを見ると推奨されてるのが以下のように

パーツからちょっと離れた部分のゲートで切り取り、ランナーから離したところで

黒丸で囲った「ゲートの残り部分を、もう一度ニッパーで切り離す」という遣り方です。

どちらも並べて比較すると、こんな感じです

右のほうのゲート跡が、若干デコボコしているのがおわかいただけるだろうか・・・(怪談風)

そういうわけで、プラモデルを作る上では(どちらかというと)2度切りのほうが良いよ、と言われているわけです。

やっぱりせっかく作るんですから切断面が見えちゃって凸凹してるよりも、綺麗に整ってるほうが見栄えがしますからね。

ですが、どうせこのあとカッターの刃を立ててゲート跡をカンナがけして、その上から紙ヤスリで均してゲート跡を処理するので、私個人としてはそんなに変わらん気がします。

たしかに一発で切り離すとパーツが白化する(切り離す時にパーツ側に圧力がかかってプラが変形するんだと思います)ことが多々ありますが、全塗装するんなら これもぶっちゃけわかんない と思います。

なに? 私には判る、ですと?

まじですかすげぇな アーレン・ブラフォード並みの視力かよ・・・

さておき

だから結論としては

「どっちでもいいと思う。ただ、全塗装しないのであればパーツの白化を避けるためにも2度切り推奨。(未塗装の場合、白化した部分のパーツは非常に目立つので。けれど、塗装するなら白化は隠せると思います)

全塗装する時も、繊細な部品を切り離す時や、目立つ部分のパーツ(胴体や顔など注目されやすい場所)は2度切りしておいたほうがいいかも」です。

長々と講釈をぶちましたが、要点をまとめると

【塗装しない人はできるだけ2度切りしたほうがキレイに仕上がるよ】

【全塗装する人は繊細な部品と目立つ部品だけ2度切りすればいいよ】

ということです。

step.4「まずは頭部から作ります」

パーツをパチパチとニッパーで切り離していきます。

なかなか綺麗に切り離せましたが、センサー部に分割線が走っているのがおわかり頂けるでしょうか?

気にしなきゃ気にしないでも良いんですけど「こういうのって後になると、なぜかどんどん気になってくる」んですよね(経験談)

そういうわけで、気になる原因をさっさと処理します。

まずはカッターナイフの刃を立てて、カンナがけの要領で軽く削って

↓

そして頭部を組み立てていくわけですが、ここで若干パーツの隙間ができました。

説明書の画像を見る限り、モールドと言い張るには少々苦しい隙間なので、ここは素直に処理していきます。パーツの合いを確認した結果、以下の2箇所が悪さをしていると診断したのでやっつけていきます。

して

そうすると、以下のようにパーツがぴっちりと合うようになります。

やったー! ダグラムの顔ができた!!

やはり顔ができると急にテンション上がりますね。

ちなみにこの頭部パーツは

たった6パーツで構成されていまして、とても簡単に組み上げることが出来ます。特筆すべきは、コクピットのクリアパーツと、窓枠パーツで、飛行機プラモのように「めんどくさいマスキング作業をしなくても全塗装やトップコートが出来るように考慮されている」点だと思います。

これによって、初心者が作る際…『全塗装にチャレンジする上ではとくに』難易度が下がるのは間違いないでしょう。

開発陣たちめ・・・、出来ておる喃。

(少なくとも初心者視点で考えるならば、とても有り難い配慮といえるはずで、私はこれだけでも『ver.GTダグラムは全塗装の初心者入門キットとしてうってつけでは?』と思い始めています)

step.5「続いて胴体部と腕部」

このへんはサクサク作れて良かったです。

正直、引っかかるところも不自由なところも無かったので、あまり言うことはない感じ。パーツの合わせ目も、ほとんど目立たないように配慮して設計されてますし、適当に組み上げても9割は大丈夫な部分だと思います。

作っていて「えっ? そこをワンパーツで済ますの?!?!」と思う部分もあれば、「えぇぇぇ、そこを分割するのかよ!!」と思う部分もあって、そういうところで開発者側の意図が色々と想像できて楽しかったです。

できるだけ簡単に、作りやすいように、考えられているパーツ分けだなぁ、と感心しながら組み上げる作業は楽しいですね。

これもまた「言葉を介さないモデラー同士の会話」だと思います。

あとポリキャップレスなところはぶったまげました。どういう意図なのかまだ判然としないので、今後もここは楽しく推理させて頂きます(この手の話は、映画や小説の制作側の意図と同じで『わかっても、またわからなくても楽しい』。結局、そのことに頭を使うことが楽しいんだと思っています)

ただし1割、大丈夫じゃない部分が 腹部の白いところ

まさかこれモールドか?と思って設定画を確認するも

(設定画を見る限り)上の段差はまだしもモールドと言えるが、さすがに下にできる段差もモールドと言い張るのは厳しいと思うので、せめてある程度目立たないようにここは処理していきます。

#240番手の粗めの紙ヤスリで段差を削ぎ落としたあと、#400番手の紙ヤスリで軽く均していけば

こんな感じで胴体も出来上がります。

私は記事の内容も考えつつ、写真も撮りつつ作っていたのでここまで3時間程かかりましたが、そういうことを抜きにして、手だけテキパキ動かせば、プラモ慣れしている人ならここまで30分ぐらいで来れるでしょうし、ズブの素人でも1時間ちょいで到達できると思います。

そう考えると「このver.GTダグラムは、作る人の省力化をかなり考えて設計されたキットなのでは?」という考えが脳裏によぎります。

プラモデルを好きな人であればあるほど、どうしても「スタイルがしっかりしているか」とか「ディティールが省略されていないか」などを気にすることが多い気がします。とくにプラモデル制作が上手い人であればあるほど、この傾向は強い気がしています。

私もその意見には賛成なのですが、こういう「初心者が作りやすい工夫をした点」などもどんどんと称揚していきたいなぁ、と私は考えています。

なんで?って言われたら簡単な話でしてね

【私もつい4-5年前までは爪切りでプラモ作ってたド素人だから】です。

初心者がとっつきやすい配慮をして、そういう人たちがどんどんプラモ沼にはまり込む・・・。業界は儲かり、我々は仲間ができて嬉しい。

実に最高ではないでしょうか。

そういうわけで、簡単に作れる腕部についてはとくに言う事もなければ書くこともなく、そこそこ慎重に説明書どおりに組み立てていけば

ダグラムの上半身の完成です。

色分けされたパーツのおかげで、塗装前ですがすでにダグラムとして成立してますね。ちゃんと迫力があって、その上で令和のダグラムらしく細マッチョ体型で格好いい。

ここまで作ってきて思いますが 「これ、マジで塗装がめんどいと思う人はやらんでいい」と思います。

素組み・未塗装でも中々いい感じになるんじゃないかな。

(それでもプラっぽさを消すためにトップコートだけはしたいかも)

そういうわけで、本日は上半身で終了です。

次は、武装か下半身か、どっちかを作っていきます。

今回も乱文・駄文にお付き合い頂きありがとうございました。

なお、次記事は以下になります。

よろしければお付き合い下さいませ。