安南将棋のルールまとめ

こんにちは、安南将棋指しを自称する御原真尋(みはら まひろ)と申します。

安南将棋はフェアリー将棋や遊び将棋、特殊将棋といわれるジャンルのもので、本将棋とは異なり、公式団体が存在するわけでも公式ルールが明文化されているわけでもありません。

そこで安南将棋のルールについて今一度ここで確認し明記しておきたいというのが今記事の意図です。

なお、この記事は将棋のルールを理解している方を対象として執筆しています。ご了承いただければと思います。

基本ルール

まず最初に基本ルールとして、私が普段採用しているルールについて紹介します。

先に述べました通り、安南将棋は公式ルールが定まっていないため地域や界隈、プラットフォームによりルールにところどころ差が生じる場合があります。そのようなルールのバリエーションについては次章で触れたいと思います。

駒の動きの変化

安南将棋は、「味方の駒が縦に連続している場合、前の駒が1つ後ろの駒の動きになる」という特殊ルールが追加された将棋です。

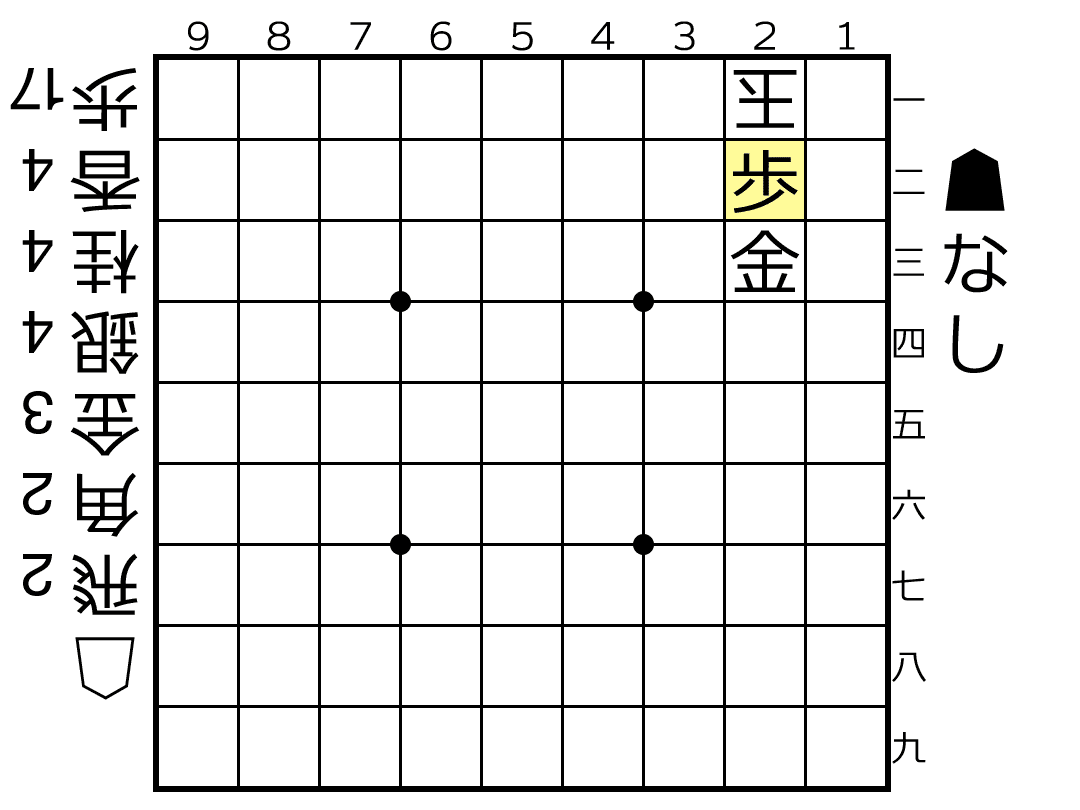

例えば、図1右では先手の24歩と25金が縦に連続しているため、24歩は金の動きになります(赤マスが24歩の動ける範囲)。

この時、25金は1つ後ろに駒が存在しないため、元々の駒の動き(金の動き)になります。

右のように隣接して縦に連続している場合、後ろの駒の動きになる

相手駒と縦に連続している場合(図1中)や、1マス以上空いている場合(図1左)は駒の動きは変化しません。

また、3つ以上の味方駒が縦に連続している場合は、1つ後ろの駒の元の動きを参照します。

図2では24歩が桂馬の動き、25桂が金の動きになります。26金は金の動きのままです。

歩が桂馬の動きになり、桂馬が金の動きになる

行きどころのない駒

本将棋では敵陣1段目に歩・香を打つ/進める着手や、敵陣1,2段目に桂馬を打つ/進める着手は「行きどころのない駒」という反則とされています。

しかし、安南将棋では敵陣1段目の歩・香や敵陣1,2段目の桂馬であっても、味方駒の配置によって動けるようになるため(図3)、これらの着手は反則にはなりません。

歩・香・桂はそれぞれ色付きのマスに動けるようになっている

二歩(打ち二歩・指し二歩・利き二歩)

本将棋同様、安南将棋でも二歩は反則です。しかし本将棋とは異なる二歩のケースがあるためここで補足いたします。

図4において持ち駒の歩を2筋に打つ着手(▲24歩打など)を打ち二歩と呼びます。本将棋で登場する二歩と同じケースです。

持ち駒の歩を2筋に打つと打ち二歩、35歩を2筋に移動させると指し二歩

それに対し、図4で35歩を2筋に動かす着手(▲25歩,▲24歩)も考えられます。このような移動によって二歩となる着手を指し二歩と呼びます。

これら打ち二歩と指し二歩はともに本将棋と同様反則になります。

最後に、図5のようなケースを考えます。

35歩が24玉を王手しているようにみえるが、利き二歩により王手にならない

35歩が金の動きになっているため、一見すると王手のように見えます。しかし、35歩で24玉を取ると、二歩になってしまいます。このようなケースを利き二歩と呼びます。利き二歩となるような着手は王手とは認められません。(図5は後手番には王手がかかっていないということになります。)

打歩詰

本将棋同様、安南将棋においても打歩詰は反則です。本将棋で発生するような打歩詰に限らず図6のようなケースも打歩詰と見なし反則となります。

歩が金の動きになっているが、これも打歩詰

開始局面

初手から相手駒を取れるという状況が発生しないよう、安南将棋の初形局面は図7のような配置になっています。

本将棋初形局面から飛先/角先の歩を1つ前に出した形です。

ルールのバリエーション

前述しました通り、安南将棋にはいくつかのルールのバリエーションがありますので本章でその補足を行いたいと思います。

「行きどころのない駒」の可否

基本ルールでは「行きどころのない駒を指してもよい」と言いましたが、行きどころのない駒を認めないとするルールもあります。

『将棋ったー』の安南将棋では行きどころのない駒は禁手とされ指すことができません。

もっとも、これはプログラムの仕様上の問題でこうなっているだけの可能性があり、管理者が意図的に「行きどころのない駒NG」という設定を行っているのかは定かではありません。

指し二歩の可否

指し二歩についても、基本ルールでは指し二歩不可と説明しましたが、指し二歩可能とするルールがあります。

lishogiの安南将棋では、指し二歩が認められています。

Another difference is that in Annan shogi, due to the potential sideways movement of pawns with the help of other pieces, it is possible for multiple pawns to end up on the same file. Having multiple pawns on the same file is therefore legal. But it remains illegal to drop a pawn onto a file that already contains another pawn of the same color.

lishogiの安南将棋の説明では「同じ列に複数の歩を存在させることは合法である」「すでに歩が存在している列に歩を打つことは違法である」と書かれています。

利き二歩の有効/無効

利き二歩についても、基本ルールでは利き二歩は王手にならない(=無効である)と言いましたが、利き二歩を王手として認める(=有効である)とするルールもあります。

Web Fairy Paradiseの【安南】ルールでは原則として利き二歩は有効とされています。

初形配置

安南将棋では、本将棋と同じ初形配置から開始するルールも存在するようです。

初期配置が通常の将棋と同じルールもあり[5]、このルールでは先手が初手に▲2三歩成と成り込むことができる

[5] 松田『世界のゲーム事典』166ページ。

引用元の冊子を閲覧できていないため、孫引き引用となっていることをご容赦ください。

補足 - 打歩透かし詰に関する議論

バリエーションの紹介の最後に、あまり表立って議論されているのを見たことがない「打歩透かし詰」に触れようと思います。

まずは図8をご覧ください。

▲41歩は打歩詰なのか

図8では▲41歩と打つと相手玉は詰んでいるように思います。このような打歩透かし詰は打歩詰にあたる(=反則)のでしょうか。

これは透かし詰と無駄合の議論にも依存するため、この問題単体で議論することは困難でしょう。

安南将棋のゲーム性を保つという観点では、打歩透かし詰も打歩詰の一種とし、反則扱いにすべきと私は考えています。

さいごに

今回は安南将棋のルールについて改めてまとめてみました。

自らのスタンダードルールが広まってほしいというあまりに身勝手な意志により、私が採用しているルールを「基本ルール」として紹介しました。

一般的にどのルールがメジャーなのかはよく分かりませんが、御原真尋スタンダードが広まれば嬉しいなと思いつつ……

もちろん、どのようなルールであれ安南将棋がたくさんの方に広まればよいなと思っております。

ご拝読いただきありがとうございました。