2.ボルボックス

学名:Volvox

和名:オオヒゲマワリ

理科の教科書でおなじみのボルボックスです。

趣味で培養しています。 >>販売ページ(きらら舎二号館生物室)

今までたくさんの生き物を飼育・培養してきました。

ベニクラゲやワレカラ、ウミホタルは春~夏に採集して冬を越すことが現在の課題で、逆に冬に生まれたミズクラゲやアカクラゲは夏を越すまで生存させることが課題です。

今年1月に生まれたミズクラゲは8月も半ばを過ぎた今日(8/20)でもまだ元気で、今年は目標達成ができそうです。

犬・猫・うさぎ・ハムスター・ハツカネズミ・シマリス・鳥・爬虫類・両生類・魚・昆虫・無脊椎動物・微生物・・・・

いろいろ飼ってきた中で、一番難しいのがボルボックスです。

クリオネよりも、です。

順調に殖える時と一気に全滅してしまう時があります。

その時期で環境を少し変えて、植え継ぎの日もずらしたボトルをたくさん維持していることですべての個体の全滅を防ぎながら今に至ります。

途中で植え継ぎが遅れた壜や、植え継いだ残りの壜を「植え継ぎ丸投げ壜」として無料配布もしています(店頭受取のみ)。

観察&撮影にはLife is small. Companyの、L-eyeを使っています。

>>透過型モバイル顕微鏡 MM1.5S(x140-560) 2.0 Euglena

商品写真ではミドリムシですが、ボルボックスだともっと大きく観察ができます。

また、スマホやタブレットなので、そのカメラの拡大でさらに大きくもでき、また、くるくる回っている動画も撮影できます。

それぞれが2本の鞭毛をもち、くるくる回り、光の方向へ移動します。この回る行動が名前の由来でもあります。

光に向かって移動する理由は、光合成の効率化のためと推測されますが、そのためにエネルギーを使っているのでプラマイゼロなんじゃないかと思ったり・・・・・

和名:オオヒゲまわり

学名:Volvox(ラテン語で「回る」という意味のVolvoから)

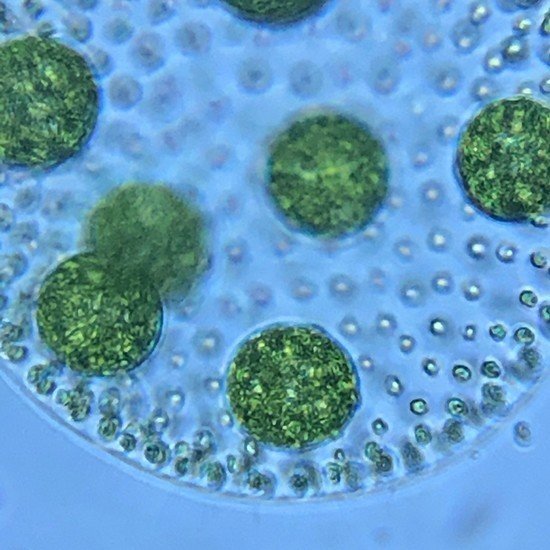

体細胞が一層並んで細胞壁が作られている内部は空洞で、ゴニディア (gonidia) と呼ばれる生殖細胞が見えます。娘細胞と呼ばれる場合が多いこの細胞は、さらに拡大すると内部にすでに小さな娘細胞を抱えていることがわかります。

娘細胞は最初は体細胞が内部に並んでいます。逆に成体では内側にある生殖細胞が、胚では外側にあります。胚が成長し成体となる過程で、くるりと裏返るインバージョン(inversion:反転)と呼ばれる現象が起こります。

過程を追って観察できれば、胚の一方の極にある十字型に切れた穴(フィアロポアー)の周りが外側に反り返り、もう一方の極へと徐々に伝わり、最後には表裏が逆転し、生殖細胞が内側へと入ることがわかります。

いつかこれを動画で撮影するのが夢です。

ボルボックスの体細胞はクラミドモナスという単細胞の生物ととてもよく似ていて、これが群体をなしていると考えられた時代もありました。

娘細胞はやがて親の体細胞を突き破って外に出ていきます。

こうして娘細胞を放出した親は細胞死を起こして死んでしまう・・・・・のですが、体細胞だけで生存する説を唱える人もいます。

実際に体細胞だけで一旦木綿のごとく水中を浮遊しているものがありますが、その体細胞ははたして生きているのか、これもいつか調べてみたいと思います。

今はくるくる回るボルボックス、葉緑素をピンク色に蛍光させた姿を撮影したりして楽しんでいます。