1.クマムシ

脱皮動物上門

緩歩動物門

異クマムシ綱 Heterotardigrada

中クマムシ綱 Mesotardigrada

真クマムシ綱 Eutardigrada

数年前、最強の生物として一躍脚光を浴びた小さな小さな生き物、クマムシ。

わたしがクマムシを知ったのは2006年のこと。夏の暑い日、少しだけ時間ができたので大きな書店に立ち寄ってみました。そこで『クマムシ?! 小さな怪物』という本に出合いました。

「クマムシって虫?」

「怪物って何??」

いくつかの疑問が頭に浮かびました。裏表紙にはこんな説明がありました。

「乾燥すると樽型に変身!真空、高温、高圧、放射能にも耐え、レンジでチンしても平気。120年間水なしでも生き続ける生物がいる・・・・・?」

そして、クマムシの怪しいイラストが。

もちろん購入して、熟読し、早速クマムシ探しが始まりました。

クマムシは緩歩動物門の生物です。人間は脊椎動物、クラゲたちは無脊椎動物。そしてそれぞれ、たくさんの仲間がいます。しかし、緩歩動物門にはクマムシだけが属しています。

それだけ他の生物とは違っているということです。

クマムシについては、それからいろいろ本が出たり、ネットで紹介されているので詳しい説明は省略します。

カフェのワークショップでクマムシを扱う時に、少しだけお話します。

さて、理科室クラブのやるべきことは、採集、飼育と観察、そして撮影です。早速採集にでかけましょう!

(1)しょぼい苔を探す

苔はいろいろ栽培しています。スナゴケやタマゴケ、コツボゴケなど、テラリウムに寄せ植えするととっても素敵・・・でも、こういう苔にはあまりクマムシをみつけることはできません。

高確率でクマムシがいるのは「ギンゴケ」。

コンクリートの隅っこやブロック塀にしょぼしょぼっと生えているあの苔です。

晴天が続いた後のカラカラの苔には樽型のクマムシがいます。しっとりして緑色の苔には元気なクマムシがいます。

(2)苔を採集する

小さなタッパとピンセットを持って、苔を採集してきます。

(3)苔の中にいる(かもしれない)クマムシを捕獲する

苔をクマムシ捕獲器にセット!

これがわたしの捕獲器。丸いタッパ(これで苔を採集してくる)の上に茶漉しをおいただけのものです。

苔は茶漉しの中に移します。

これはモバイル顕微鏡 Life is small. Company の捕獲器。

ボールの上にザルを乗せただけです。

クマムシ捕獲器で有名なものには、クマムシを研究していたベールマンという人が開発したベールマン装置と呼ばれるものがあるのですが、原理は同じです。

クマムシは水滴があると落ちてしまうので、苔の上から水をかけて落ちてきたクマムシを観察しようというわけです。

乾いた苔にいる樽型クマムシは水をかけてから復活するまで少しだけ時間がかかります。

乾燥した苔の場合は一晩置きます。

下に溜まった水をスポイトでとってモバイル顕微鏡で観察します。

苔をほぐすとさらによいですが、苔の保存のためにあまりほぐしすぎないほうがよいです。

いた!

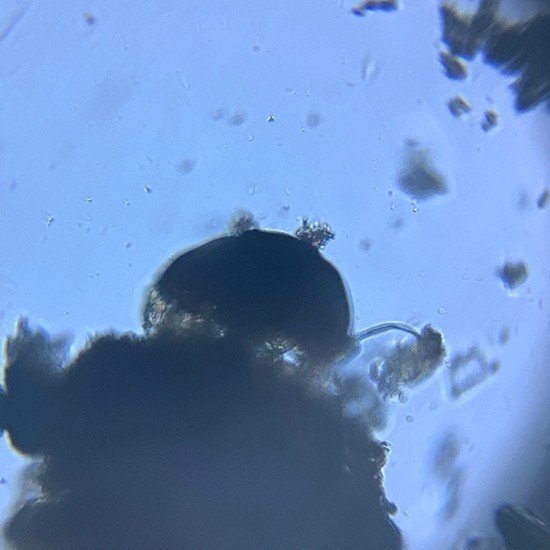

わかりづらいですね。ここはLife is small. Companyで撮影された写真を使うことにします。

暗視野照明で撮影すると・・・・・

きれいですw

理科室クラブでは、モバイル顕微鏡、捕獲器&苔セットなども販売しています。

理科室カフェ(リアル理科室クラブ)での次回クマムシ観察は2019年8月31日(土)17:00~に、行います。

クマムシ観察の 続き や ご注文はきらら舎まで

(クマムシセット、モバイル顕微鏡もここから注文できます。後日の観察日記や飼育方法などもきらら舎に加筆していきます)