2023年1月29日 サイエンスワールドブースの部に出展しました

2023年1月29日、富士宮市民文化会館で開催されたサイエンスワールドブースの部に3ブースを出展しました。

今回で20回目を迎えるサイエンスワールドです。私たちサイエンスプロジェクトは第1回から中心的な役割を果たしてきました。

新型コロナの対策で2回にわたってブースの部は開催されず、ショーに特化していました。今回、ショーとブースの実施日を分けることで実施にこぎつけました。

今回は全部で9ブース。コロナ前は20ブースほど出展したのですが、会館の定員制限や換気の問題で縮小を余儀なくされました。

その中でサイエンスプロジェクトは⓵クロースアップサイエンス、②望遠鏡作り、③体験できる科学実験の3つのブースを出展しました。

ターンテーブルの上を回る円盤。このままでは何が描かれているかわかりません。

ところが、これをビデオカメラで写すと画面のように見え、パラパラ漫画のように動いて見えます。

隙間を通して少しずつ変化する絵を見ると動いて見えるゾートロープをデジタルで見せるものです。

当初はストロボで回転数と同期させて絵が動いて見える仕組みでした。ただ、ストロボは照らす範囲が狭かったり、周囲を暗くする必要があったりと制限がありました。

今回はカメラの毎秒撮影枚数と、円盤の回転数、絵の数を同期させて、明るい所でも見えるようにしました。

口で聞く音。骨伝導スピーカーがだいぶ普及してきました。これは振動版のない小さなスピーカーを軽く噛んで耳をふさぐと音楽が聞こえるもの。

このスピーカーを額に当てても骨伝導で音は聞こえますが、口にくわえるとより深遠な音に感じます。耳をふさぐので周囲の音がぼやけてその中に音楽が響きます。上あごと下あごではさむのでそれぞれの振動が内耳に伝わるせいか、疑似ステレオのように聞こえるのも面白いものです。

とても仲のよい兄妹でお兄ちゃんが妹の面倒をよく見ていました。

何を覗いているかというと・・・

ディスプレイ。

持っているのは偏光板です。液晶ティスプレイは元々一番表面に液晶板が貼られています。それをはがしてしまったディスプレイは、真っ白な画面にしか見えません。そこを偏光板を通してみると、鮮やかに映像が見えます。

興味なさそうにブースの前を通り過ぎる人に偏光板を渡して「これをとおして見て下さい」と呼びかけると、確実に「お~!」と声が上がります。。

こちらはジャイロの性質の実験。回転するものは方向を変えるのを邪魔するように力がはたらきます。回転するタイヤを倒そうとすると「いやいや」するように感じられます。その感じが「ф§¶Π$Θ・・・」で、何とも不思議な感覚です。

こちらは動く立方体。上図一番手前に見える大きな黒い立方体が実は奥にあります。そのため立方体の前を横移動すると、立方体がついてくる感じがします。

大きなものは手前にある、こういう形のものは立方体である、という日常の感覚による錯視です。

「鏡の中の右手」

鏡に写った左手の像を頭は右手と認知します。そこで右手を動かすと、右手が動いたはずなのに右手と信じた左手は動きません。目から入る情報と手から入る情報に矛盾が生じ不気味な感じがします。

ここまでのブースは「体験できる科学実験」でした。

次は・・・

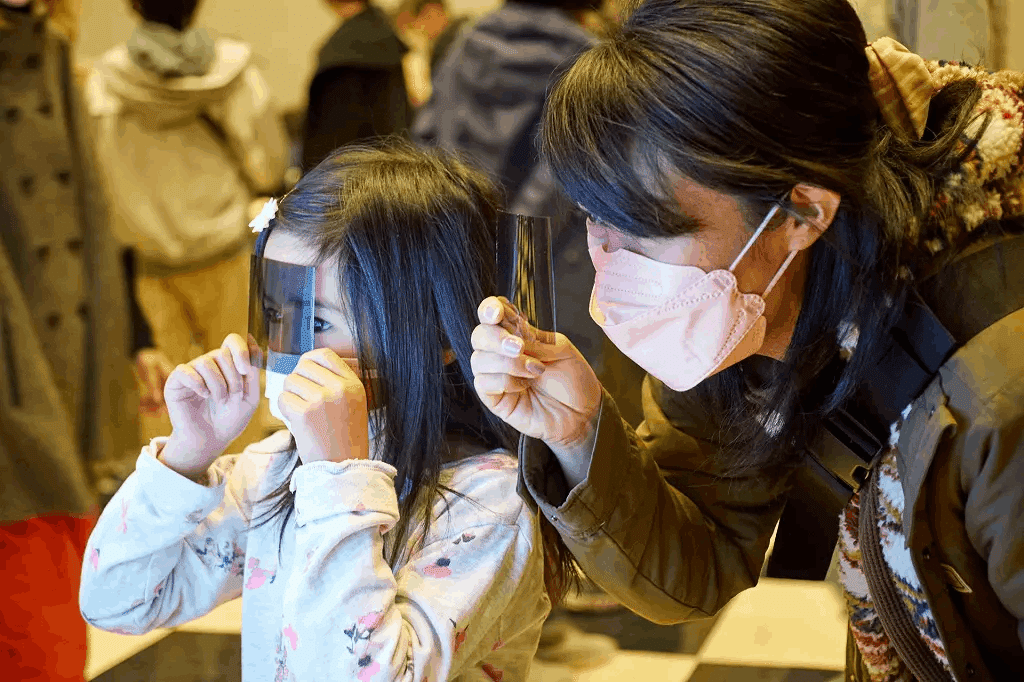

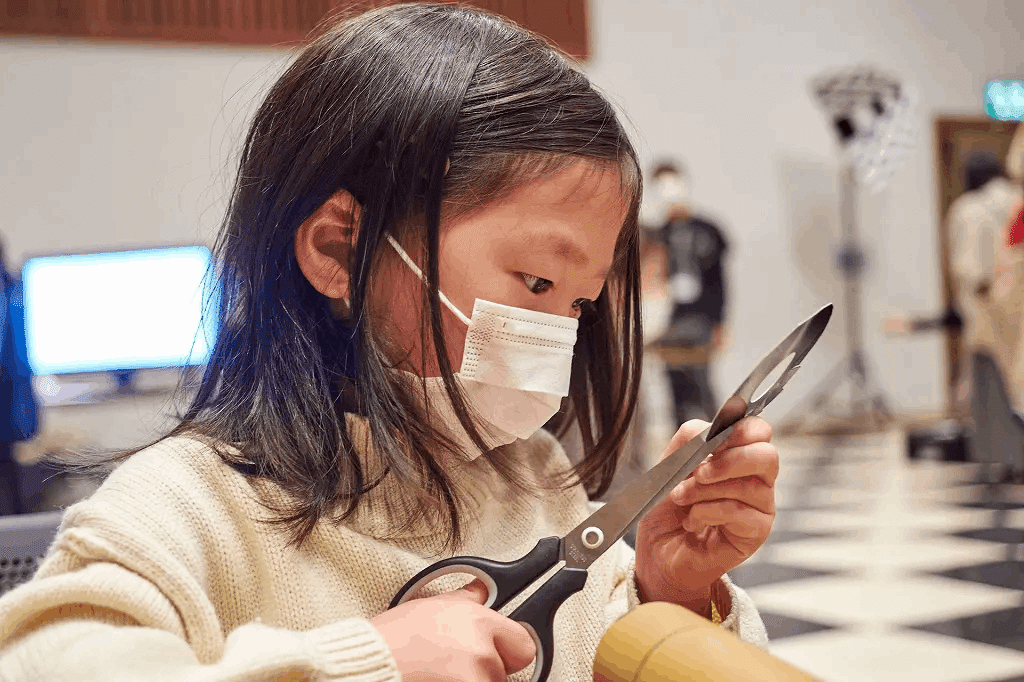

何を作っているのかな~

ん?筒に貼っている・・・

望遠鏡でした。

横から見るとこんな感じ。手作りとしてはかなり高性能のケプラー式望遠鏡。100均のルーペと老眼鏡から取り出した2枚の凸レンズで作ります。月を見ると、夜と昼の境の部分のでこぼこがわかります。太陽の光が低い位置で差し込むので、影が長く伸びて立体感が強まるからです。

月面Xや月面LOVEを探すのも楽しいかもしれません。

以上こちらは「望遠鏡作り」のブースでした。

こちらのブースでは、メンバーがそれぞれ研究している内容を発表しています。

彼は、駿河湾の2030mの映像を撮影しています。深海探査船などは使いません。釣り糸にカメラを装着して沈めます。2000mの深海では水圧200気圧(最近は圧力に「気圧」という単位は使いませんね。私が古いのでご勘弁を)というわけで、私たちが考えられるような防水では役に立ちません。

海は広く、あちこちで調査をしないと全体は見えてきません。こういう簡便な方法で多くの人が海に関心を持ち、データを集めることで広い範囲を知ることができます。

手に持ったドローンをプログラムで操作している彼女は小学校6年生。画面に見えるスクラッチという言語でプログラミングして自動操縦します。

こちらは富士宮市の魚、ニジマスの解説です。富士宮はニジマスの出荷量全国一です。

ニジマスは水温が10℃~15℃ぐらいで産卵・孵化します。それで春・秋が一般に産卵の季節です。富士宮の養鱒場は湧水で養殖しています。湧水は年間をとおして同じ温度なので、いつでも産卵・孵化できるそうです。

鯛の骨を調べている中学1年生。自分で標本も作ります。骨も働きによって特化した形をしていて興味深いものがあります。

最後はこちら。冬場の定番、静電気の実験です。湿度の高い夏はなかなか実験がうまくいかない静電気。今回は浮かぶタコや百人おどしなど、楽しい実験を紹介しました。

以上、こちらは「クロースアップサイエンス」という、目の前で実験を体験できるブースでした。