足関節背屈制限を診る上で必要な知識②骨・関節、骨折(Danis-Weber分類、Lauge-hansen分類)、骨折後のOA

足関節を構成する骨は、脛骨、腓骨、そして距骨である。脛骨は足関節において内果、後果、天蓋を形成し、腓骨は外果として脛骨とともにほぞ穴を構成している。このほぞ穴に距骨がはまり込むことで、足関節は骨性に安定している。

しかし、この足関節に強い外力が加わると骨性の安定性が破綻し、足関節果部骨折が生じる。足関節果部骨折は関節内骨折であることも、治療において忘れてはならないことである。

外果と内果の位置より距腿関節軸を見る。

外果と内果を結んだ線が距腿関節軸となる。内果は外果に比べ前方かつ上方に位置するため、運動軸は前額面および水平面に対し平行とはならない。つまり、距腿関節における背屈運動には外反が、底屈運動には内反が伴うのが生理的とされる。

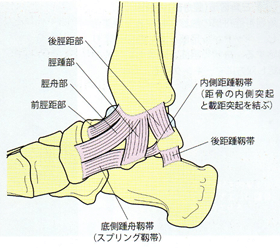

足関節の各骨を連結する靱帯の解剖を理解することも、足関節果部骨折の発症メカニズムを知るためには重要である。なかでも脛骨と腓骨を連結する遠位脛腓靱帯は非常に重要な靱帯である。前下脛腓靱帯、後下脛腓靱帯の浅層、そして深層部分である横脛腓靱帯の解剖の理解が必要である。前下脛腓靱帯は3つの線維束に分けられるという報告が多いが、主の線維束である中央束の役割が大きい。後下脛腓靱帯は横脛腓靱帯の表層近位に幅広く、狭義の後下脛腓靱帯として斜めに走行している。後下脛腓靱帯は厚さが4.4~9.0㎜と報告されており、前下脛腓靱帯の厚さ2.6~4.0㎜と比較して非常に厚く強靭な靱帯といえる。前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靱帯から構成される外側靱帯は、外果の裂離骨折の原因となることが多い。また、足関節内側の浅層(脛踵靱帯、脛舟靱帯)と深層(前・後脛腓靱帯)に存在する三角靱帯も、足関節果部骨折のメカニズムに大きく影響する。

三角靱帯(内側靱帯)の周辺解剖

三角靱帯は脛骨内果より三角形に広がる強靭な靱帯で、付着部の違いにより4つのパートに分類される。舟状骨を結ぶ脛舟部、載距突起を結ぶ脛腫部、距骨後突起の内側結節を結ぶ後脛距部、そして、脛舟部の深層には距骨頚の内側を結ぶ前脛距部がある。

外側側副靱帯の周辺解剖

外側側副靱帯は腓骨外果より前方、下方、後方へと放射状に広がる靱帯で、付着部位の違いにより3つの靱帯に分類される。外果の前方より距骨頸外側に付着する前距腓靭帯、外果より遠位より踵骨外側面に付着する踵腓靭帯、距骨後突起の外側結節に付着する後距腓靱帯がある。

足関節以遠の足部の骨・関節に関しては、足関節背屈制限を診る上で必要な知識①を参照されたい。

足関節骨折

足関節骨折は人口10万人当たり年間100~180人程度の発生率があり、われわれが日常生活に治療にあたることの多い骨折である。

良好な成績を得るためには、まずは骨折を解剖学的に整復し、適切な固定により整復位を骨癒合まで維持することが必要である。そして、患者の活動レベルを受傷前の状態に回復させるための後療法を計画する。

手術の適応は、骨折の形態や重症度によって明確に決定されるようになってきた。一方で、後療法に関しては統一されておらず、様々なプロトコールで治療されているのが現状である。

従来、癒合不全を予防するためには、いくらかの外固定期間が必要となり、その後に可動域訓練、荷重歩行訓練を行う必要があると考えられてきた。しかしながら、長時間にわたる外固定は、腫脹、拘縮、筋力低下をきたすことが分かっており、また、長期の免荷は骨萎縮をきたし、滑動性低下の原因となることが問題となる。

近年では、より早期からの機能的リハビリテーションが推奨する報告が増えてきている。

バイオメカニクスの観点から見た足関節果部骨折の分類

Weber分類、AO分類

Weber分類、AO分類ともに外果骨折が遠位脛腓靱帯よりも遠位であればType A、遠位脛腓靱帯部分であればType B、同部位よりも近位であればType Cと分類される。

基本的にType AよりもB、Cになるほど重症と考えられている。前下脛腓靱帯の破断強度は499N、後脛腓靱帯の破断強度は708Nで、非常に強い靱帯である。Type Bは脛腓靱帯付着部での斜骨折や螺旋骨折、後果骨折を合併する。一方、Type Cは遠位脛腓靱帯が断裂し、腓骨はその近位部で骨折が生じる。遠位脛腓靱帯断裂に足関節脱臼を合併することも多く、重症な骨折のため治療に難渋することがある。

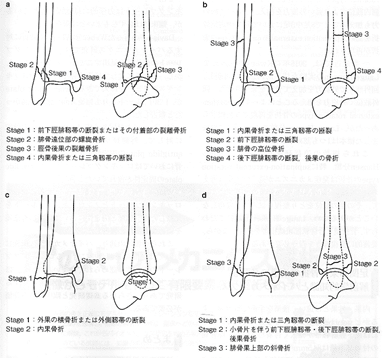

Lauge-Hansen分類

Lauge-Hansenは、切断下肢を用いた実験で足関節果部骨折を発生させ、その際の足部肢位と骨折を生じさせる外力に基づいた骨折型を発表した。この報告が行われたのは1950年であり、きわめて原始的な実験であるが、70年近く過ぎた今もなお広く用いられている分類である。

その理由は、足関節果部の骨折形態のみでなく、脛腓靱帯や三角靱帯の断裂を含め、骨折が生じる順序=発症メカニズムを明らかにしたことが挙げられる。

足関節果部骨折の治療は、転移を正確に整復し固定することで、骨折部の骨癒合と損傷靱帯の修復を得ることが重要である。発症メカニズムを理解して手術を行うことは、整復位を正確に得ることにつながる。

Supination-external rotation(回外―外旋)type

最も頻度が高い骨折型である。足部回外の肢位で外旋の力が加わって起こる骨折と定義されている。前下脛腓靱帯断裂に次いで、同部位で外果の斜骨折が生じる。さらに力が加わると後果骨折や内果骨折を伴う。

Pronation-external rotation(回内―外旋)type

足部回内の肢位で外旋の力が加わって起こる骨折である。内果の横骨折または三角靱帯断裂が生じ、さらに力が加わると前脛腓靱帯断裂に次いで腓骨の高位での骨折が生じる。後下脛腓靱帯断裂や後果骨折も生じることがある。

Supination-adduction(回外―内転)type

足部回外の肢位で内転の力が加わって起こる骨折である。内転距骨の内方移動モーメントと考えられる。外果の横骨折が生じた後に内果の垂直方向に骨折が生じる。

Pronation-abduction(回内―外転)type

足部回内あの肢位で外転の力が加わって起こる骨折である。外転は距骨の外方移動モーメントと考えられる。内果の横骨折が生じた後に外果の斜骨折が生じる。

Lauge-Hansen分類は正しいのか

Lauge-Hansen分類にはいくつかの問題がある。

分類が複雑でイメージしにくい

足部の肢位と力の方向と力の方向という2つの用語が複雑に組み合わさり、かつ、その分類から受傷肢位をイメージしにくいことがある。特にsupination-external rotation typeの骨折は実際には発生しがたい状況である。

実際の受傷肢位と分類が一致しない

問診による受傷肢位とLauge-Hansen分類が一致しないことを診療上経験する。動画投稿サイト「YouTube」による足関節骨折受傷肢位と同一患者X線像でのLauge-Hansen分類を比較した研究では、一致率が58%と低かった。受傷肢位と分類が一致しないことは治療において大きな問題が生じる。手術において骨折の制服は受傷肢位と反対方向への操作が必要となる。Lauge-Hansen分類の肢位と外力の反対の整復操作を行っても、整復されない骨折が存在する。

Lauge-Hansen分類が正しいかどうかを検証したバイオメカニクス研究が散見される。Michelsonらは、1997年に同実験をmaterial test system (MTS) machineを用いて再現した。その結果、単純な回外肢位で外旋の力を加えてもsupination-external rotation typeの骨折は生じず、背屈位で外反の肢位を取り、かつ回外肢位で外旋と外転の力を加えることでsupination-external rotation typeの骨折が発症したと報告した。

しかり、Haraguchiらは2009年に、足部が回外肢位で骨折を受傷する際は内旋の外力が加わることはあっても、外旋の力は加わらないと指摘した。また、supination-external rotation typeの骨折の手術では、回内位よりも回外位をとることで整復されることをよく経験すると報告し、cadaverを用いて足関節回内肢位で外旋力を加えたバイオメカニクス研究を行った。その結果、15足中8足で天蓋部の高さから外果骨折を生じ、Lauge-Hansen分類のsupination-external rotation typeの骨折が再現された。一方、pronation-external rotation typeの骨折は再現されなかった。足関節回内肢位でより強い外旋力を加え、さらに外転の力も加えることで8足中3足において腓骨の高位骨折を認め、pronation-external rotation typeの骨折が再現された。

一番最近では、2015年にKwonらがあえてLauge-Hansenの実験を徒手的に忠実に再現し、回外肢位で外旋力を加えて骨折を発生させた。回外肢位で外旋力を加えて骨折を発生させた。回外肢位で外旋力を加えることによってsupination-external rotation typeの骨折を再現できた標本もあったが、Lauge-Hansen分類のstage通りに骨折した標本は1つも認めなかった。

これら複数の追従研究によって、Lauge-Hansen分類、特にsupination-external rotation typeの骨折は発症メカニズムが違うと近年は考えられている。Lauge-Hansen分類のタイプによって、その逆の肢位を取り整復を試みても成功しないことがあるため、Lauge-Hansen分類にこだわらず、骨折型と合併軟部組織損傷を把握しながら、愛護的に整復操作を行う必要がある。

足関節果部骨折の治療に必要な解剖学的知識とバイオメカニクス

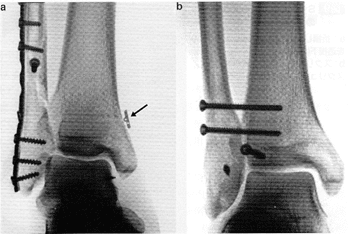

内果・外かとは違い、後果を手術で整復固定するかどうかは議論が分かれるところである。後果には後下脛腓靱帯が幅広く付着している。脛骨側の付着部面積は84.5㎜²と報告されており、前下脛腓靱帯の脛骨側付着部面積と比較して2.5倍の大きさである。そのため、後果骨折は大きな骨折を生じることが多い。骨片の大きさや関節面ステップオフの大きさによって整復固定の適応が論じられてきた。骨片の大きさが脛骨天蓋の25%以上を占める場合は、関節への影響を考慮して後果整復固定の適応がある場合や、骨片の大きさが脛骨天蓋の10%以上の場合は不安定性が残存するので整復固定がよいなどといわれている。もちろん関節に与える影響は手術適応に大きく関係する。しかし、大きさのみで判断せず、後方の脛腓間不安定性が生じないように、積極的に整復固定をするという考えも広がっている。

足関節果部骨折の手術療法でロッキングプレートを用いるべきかどうかも議論が分かれる。ロッキングプレートは力学的に強固で優れているが、臨床では必ずしもよいとは限らない。

Davisらの行ったWeber分類Type B骨折に対するバイオメカニクス研究では、ロッキングプレートの優位性を見出すことができなかった。しかし、粗鬆骨に対しては遠位骨片に多くのロッキングスクリューを挿入できるperiarticular plateが1/3円プレートよりも回旋方向の強度がたかったと報告した。

Minihaneらは同じくWeber分類Type B骨折に対して、外側ロッキングプレートと後外側antiglide plateの固定性を比較したところ、粗鬆骨においてはロッキングプレートよりもantiglide plateの固定性が優れていたと報告した。

Writeらは、Weber分類Type C骨折においてロッキングプレートとノンロッキングプレートを比較したが、強度と固定性において両者に有意差を認めなかったと報告した。

これらの報告通り、バイオメカニクス研究においては足関節果部骨折に対するロッキングプレートの優位性は認められていない。しかし、ほとんどがWeber分類Type B骨折の腓骨に対する研究であり、さらなる基礎研究と臨床成績の評価が必要である。

安定型骨折

Weber type Bのなかで、内側靱帯損傷を伴わない型の骨折では保存療法が推奨されている。

この型の骨折では、足関節内において距骨は内側靱帯の働きにより安定しているため、外果の内固定をしなくても不安定性は生じないとされるためである。後療法は、6週程度の外固定を推奨するものから、外固定を行わず、疼痛に応じて即時全荷重歩行を許可するというものまで、さまざまな方法が報告されている。保存療法の成績は、合併症の増加はなく機能成績も良好であるが、不安定性を見落とさないように評価を慎重に行う必要がある。

不安定性骨折

多くの不安定型骨折に対しては手術療法が選択される。

不安定型骨折においても、適切な内固定を行うことができれば早期の機能的リハビリテーションは可能とする意見が増えてきている。しかしながら、不安定型骨折の中でも、脛腓靱帯結合(syndesmosis)損傷、または大きな後果骨折が合併する症例は、荷重時期を待機する必要がある。

術後外固定の必要性

術後の外固定法については、さまざまな方法が述べられている。弾性装具、機能的装具(functional brace)、そしてキャスト固定である。これらのどれが最も優れているかについて明らかなエビデンスはない。

術後の外固定の併用と早期可動域訓練と比較した論文はほとんどないが、Dehghanらによると、短期的には早期可動域訓練による疼痛や滑動性の制限が少なくなるとされている。しかしながら、長期的な成績を見ると、機能的にも足関節可動域においても明らかな差はないとされる。

岡山労災病院整形外科では、術直後には尖足を予防する目的で中間位でのシーネ固定を併用している。

が、疼痛が消退し可動域訓練が可能となれば外固定は除去している。例外として、骨粗鬆症が強く固定性に不安がある症例

そして、軟部組織が脆弱もしくは損傷が強い症例が挙げられる。

これらの症例では、早期の可動域訓練により再転位や軟部組織の破綻をきたす危険性があるため、シーネによる外固定を2~4週間継続して使用している。

術後の荷重時期

従来、術後は6~8週間の免荷期間を設け、その後に徐々に荷重をかけていくというリハビリテーションプロトコールが推奨されてきた。最近の諸家らの報告においても、このプロトコールで後療法を行う報告が多くみられる。一方で、早期荷重の有用性の報告もなされており、術後6週間は部分荷重とし、その後疼痛に応じて荷重を許可するという報告や、術直後より疼痛に応じて全荷重を許可する報告がある。このように荷重時期に関しては様々なプロトコールがあり、統一的な見解はいまだ得られていない。

早期荷重の利点としては、機能回復が早くなる点が大きな特徴であるが、早期社会復帰に関しては意見が分かれており、早く復帰が可能となるとするものと関連がないとする報告もある。2012年のCochrane Reviewによると、早期荷重や術後に着脱可能なブレースを使用しての早期運動療法が有用であるとのエビデンスは明確にされておらず、その有用性は限定的であると結論付けられている。これは、早期荷重によって生じうる合併症の危険性や、患者によっては着脱可能なブレースが正確に使用できない可能性があることが問題とされているためである。

依光らは術後にギプスシャーレを作製し、装着下で疼痛に応じて荷重を許可している。そして、荷重歩行訓練以外の時にはシャーレを外しての可動域訓練を許可している。軟部組織が回復し、抜糸が完了すれば足関節装具を作製し、歩行時に使用を指示している。

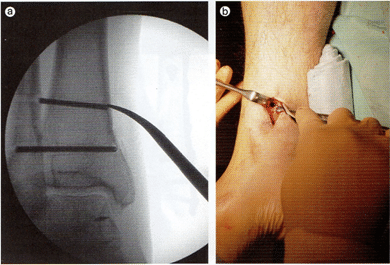

Syndesmosis損傷の合併

Syndesmosis損傷に対する内固定には、スクリュー及びスーチャーボタンが使用可能である。

Syndesmosis損傷を合併している症例においても、早期の荷重により固定が破綻する危険性はあるが、機能成績に問題はないとする報告もある。しかしながら、固定破綻によって不安定性が再発する危険性を考慮し、スクリューを用いた場合には6~8週間の免荷と、その後疼痛に応じて荷重負荷を増量することが一般的には推奨されている。一方、スーチャーボタンを用いた場合には弾力性のある固定が得られるため、荷重時期を若干早めることができる(4~6週の免荷)と報告されている。依光らも、スーチャーボタンを用いてsyndesmosisの固定を行い4~6週で荷重を開始しているが、合併症の増加はみられていない。

Hooperによると、弛みのないスクリューを残した場合と抜去した場合、そしてスクリューが折損した場合の比較において、可動域および機能成績は差がなかったと報告している。一方、スクリュー抜去によって可動域が改善するとの報告もあり、スクリューの抜去が必要かどうかについても意見の分かれるところである。最近の報告では、65%の整形外科医が習慣的にスクリューを抜去しているとされている。抜去時期についても注意が必要であり、スクリューを平均3ヵ月で抜去した場合、66%に再離開がみられたとの報告がある。3ヵ月以内に抜去した場合には、より高率に再離開が生じることも報告されている。これらの結果、スクリュー抜去は12~16週で行うことが推奨さている。

スクリュー抜去前に荷重を開始することからも、経過中にスクリューが折損したり、スクリュー孔が拡大して弛みを生じたりする危険性があることをあらかじめ患者に説明をしておかなくてはならない。スクリューを内側まで貫いておくと、折損した場合でも抜去可能である。

大きな後果骨折の合併

後果骨折の大きさと距骨の後方への亜脱臼や、荷重面の接触面積の減少やそれに伴って起こる関節症性変化との関連性については、明確にはされていない。従来、荷重関節面の25%以上を含む後果骨折は保存療法では転位をきたしやすく、荷重面の接触面積を減少させるとされてきた。それに加え、大きな後果骨折の発生には回旋外力に加えて軸圧が関与している可能性がある。

荷重による天気のリスクに加え受傷時の軟骨損傷も考慮し、ピロン骨折に準じて荷重を待機する必要があると考えられる。岡山労災病院では4~6週間の免荷の後、疼痛に応じて荷重をかけていくようにしている。

合併症

足関節骨折内固定術後に起こる全合併症の発生率は5~40%で、対象とする症例数によってさまざまである。合併症としては、早期に起こる皮膚軟部組織合併症、整復位の損失、深部静脈血栓症(deep vein thrombosis:DVT)に加え、時間が経過してから生じる変形癒合、偽関節、変形性関節症(osteoartitis:OA)、そしてインプラント刺激症状が挙げられる。

表層感染

14~18.8%の頻度で発生し、灯明秒合併症患者では30%以上とも報告されている。また、高齢者の脆弱な皮膚は感染の危険因子となる。これらの患者においては、早期の可動域訓練によりさらに軟部組織合併症の危険性が高くなる。これらの危険因子の高い患者に対しては、術前に軟部組織の状態をよく評価して改善するまで手術を待機することが、合併症を軽減するためには重要である。術後に行う予防としては、総武が治癒するまでの間は外固定を併用することが有用である。いったん感染が完成してしまうと、抗菌薬投与のみでは感染が得られないことが多く、

創部のデブリドマンおよびインプラントの除去が必要となる。インプラント除去後に骨折部が安定していれば外固定で治療可能であるが、不安定な場合には霜害固定などによる治療が必要となる。

整復の損失

不安定型骨折の保存療法の経過中に生じることが多い。内固定術後に生じることはまれであるが、初期の整復や固定力・骨質が不良であると危険性が高まる。また、患者の合併症(糖尿病性神軽症、肥満)も整復損失を起こす原因となる。早期可動域訓練や早期荷重が祭典医のリスク因子とする報告もあり、特にリスクが高いと考えられる症例においては、後療法を遅らせるなどの対処が必要である。

深部静脈血栓症(DVT)

足関節骨折後の血栓症の発生はまれであり、0.1~0.2%と報告されている。血栓症のリスク因子として、DVTの既往、免荷、肥満、妊娠、そして長下肢ギプス固定などが挙げられる。薬物による予防なしにギプス固定を行った場合の血栓症の発生率は5%と報告されている。

変形癒合

最もよくみられる遺残変形は外果の短縮と回旋異常であり、Weber type BとCの両方で起こりうる。関節不適合や不安定性を原因として、短期間で急速に関節症が進行する危険性が高い。

整復不良がみられた場合には骨切りによる再度の矯正を行うが、進行した場合には関節固定が必要となる。

偽関節

足関節骨折の偽関節は比較的まれである。Weber type Aや内果骨折で保存療法を選択した場合や、骨粗鬆症例に対する固定不良でしばしば発生する。

症状がなければ保存療法も可能であるが、骨折部の不安定性で疼痛を生じる場合には、自家骨移植を併用した骨癒合が必要となる。

変形性関節症(OA)

足関節外傷の39%が二次性OAに進行すると報告されており、足OAの最も頻度の高い原因である。前述したように、整復不良は早期に関節症へと進行する危険性が高い。一方、解剖学的整復が得られたにもかかわらず、関節症が進行する症例にもしばしば遭遇する。このような症例では、受傷時の軟骨損傷の可能性も否定できない。また、骨折部の良好な整復が得られていても、動的な不安定性がないか、syndesmosisの固定不良や三角靱帯の損傷による不安定性の遺残がないかどうか、再度評価することも重要である。

インプラント刺激症状

足関節周囲は特に皮下組織が薄く、インプラントのすぐ表層は皮膚で覆われている。このため、靴を履く際に突出したインプラントの刺激を生じやすい。Jungらは、骨癒合後に全例で抜釘術を行った結果、70~80%の患者で機能的な改善がみられ、疼痛スコアは優位に改善したと報告している。習慣的なインプラント抜去は推奨されているわけではないが、疼痛を含む何らかの刺激症状を有する患者にとって効果的な治療となりうる。

引用・参考文献

寺本篤史:足関節果部骨折治療に必要な解剖とバイオメカニクス、尾﨑敏文企・編):特集 足関節株骨折の診断と治療の最新アップロード、関節外科 基礎と臨床 vol.38、No.4 2019年4月、P6~P11

依光正則:足関節骨折のリハビリテーションと合併症、尾﨑敏文企・編):特集 足関節株骨折の診断と治療の最新アップロード、関節外科 基礎と臨床 vol.38、No.4 2019年4月、P68~P75

坂口 顕:足の構造・機能障害と靴、理学療法 37巻7号 2020年7月、P596~604

青木隆明監)、林典雄執):運動療法のための機能解剖学的触診技術下肢・体幹、改訂第2版、MEDICAL VIEW、2012年