少年野球選手傷害シリーズ 腰椎分離症

まず、初回となる腰椎分離症では、臨床スポーツ医学2023年5月|特集|腰椎分離症のパラダイムシフト―理論を知り、理論を超える―を基本軸に分離症を読み、わかったことについてまとめていきたいと思います。

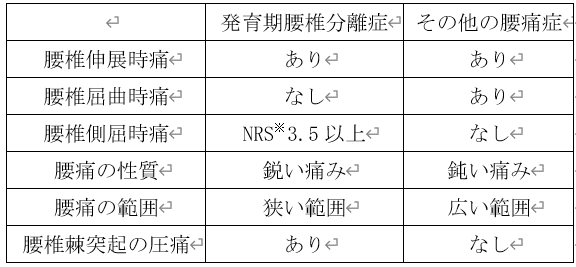

理論を知るについては、大場先生が報告されている下表が参考になります。

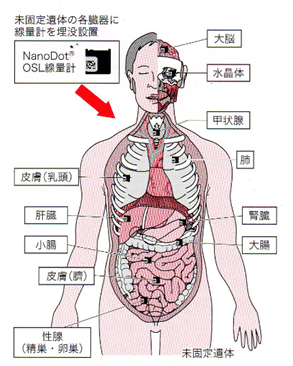

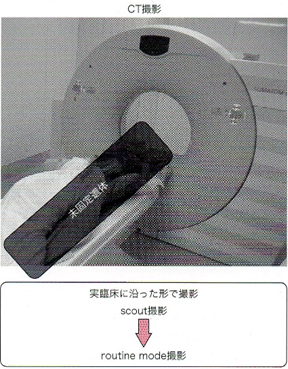

ここで、少し前であれば分離症と言えばCTを撮れる病院に行ってください!とお願いしていたと思うですが、現在の知識では、理学所見で疑わしい場合は、まずMRIで椎弓根部にSTIR(short tau inversion recovery)高輝度所見を確認します。大場先生の報告ではMRIで陽性所見がみられた椎体にのみCT検査を行っているとされています。次に山下先生らの報告によると、腰椎全体(L1~S1)のCT撮影とL5に絞ってのCT撮影による各臓器の医療被曝量の平均量は、下表に示す通りになります。

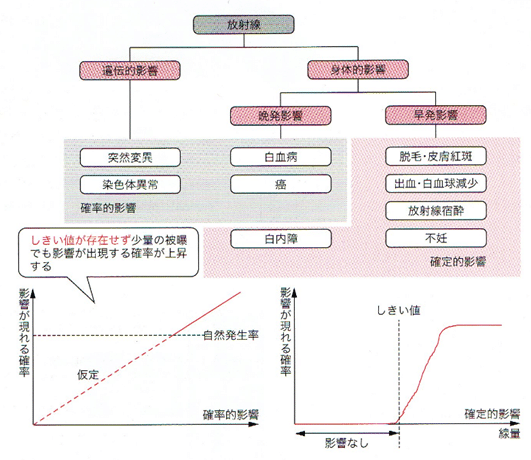

放射線の身体影響として、「確定的影響」と「確率的影響」に分けられる。確定的影響の特徴は、この線量以下であれば影響が生じないと考えられ、「しきい値」が存在します。確定的影響には、白内障、不妊、皮膚障害などがある。一方、確率的影響にはそのような「しきい値」が存在せず、理論上どんなに低い線量でも影響が発生する確率がゼロではなく、低線量域でも被曝量に依存して直線的な線量反応があると考えられています。確率的影響には、染色体異常、癌、白血病などがあります。

これらをもとに、CTによる被曝をなくすため、MRIでCTのような画像が撮れないかという研究、報告が進められています。酒井先生らの報告によると、2021年より脊椎脊髄疾患の診療には、bone like imageを導入し始めています。なお、現在各社から同様の撮影方法が紹介されており、bone image、bone like image、CT like imageなどの呼称があります。

CTを使用せずMRIだけで分離症の診療を進めるにあたって、酒井先生らの考えを下表に示します。

ただし、現時点でのbone like imageでは残念ながら詳細な骨折線を同定するのに限界があることが大前提となります。まず、STIRで評価し、椎弓根の高輝度変化の有無をみます。椎弓根部周辺に高輝度変化があれば、この時点で進行中の「疲労骨折」と判断し、基本的には骨癒合を目的とした治療を行います。STIRで高輝度変化が見える事典は超初期、初期、進行期(前期)のどこかであり、治療期間は異なるものの、方針は同じです。進行期(後期)は保存治療抵抗性であることがわかっており、基本的に終末期に準じた治療方針であると考えられます。

病期分類については、畠山健次先生の報告や腰痛のリハビリテーションと

リコンディショニングに掲載している表を参考していただきたい。

理論を超えるについては、

要約すると、患者さんそれぞれの状況を考慮してオーダーメイドのフォローをするという事に尽きると思います。上記の理論を理解した上で、トップアスリートや成長期の選手をサポートするにあたり、硬性コルセットを処方して骨癒合するまで安静にするのではなく、競技特性や選手がおかれている状況(例えば、ジュニアオリンピック候補など)を踏まえて、必要なフォローをすることが大切です。そのために、問診や視診、MRIや運動器エコー測定機器、物理療法の知識などが大切になってきます。

ここで、SBBCS主催近江夏の陣‘22でもお話し頂きました西川整形外科、理学療法士杉浦史郎先生の報告から発育期における腰痛分離症とその他の腰痛症の症状の特徴についてまとめられた表を紹介します。

腰椎分離症の特徴としては、腰椎屈曲時痛がないこと、側屈時痛があること、痛みの性質が鋭い痛みであること、狭い範囲に訴えられること、腰椎棘突起に圧痛があることが挙げられています。

詳細なアプローチ方法等は、成書をご参考にしてください。

引用参考文献

西良浩一編): |特集|腰椎分離症のパラダイムシフト―理論を知り、理論を超える―、臨床スポーツ医学、文光堂、2023年5月

片寄正樹編):腰痛のリハビリテーションとリコンディショニング―リスクマネジメントに基づいたアプローチ、文光堂、2013年1月