ヨガスートラ2…ヨーガ根本経典

先々週書いた「ヨガスートラ」の続きです。

ヨガスートラは古代インドの言語

サンスクリット語

で書かれています。

サンスクリット語は

インドの古典文化や、インドの哲学や、宗教観。

そして

ヨガ本来の意味をより深く理解するために、

必要不可欠です。

(私も一時期、少し勉強しかけたのですが

挫折してしまったので

偉そうなことが言えませんが)

「ヨガスートラ」の内容については

訳されたものを参考にしながら紹介していきます。

ヨガスートラは多くの人が訳されていて

全てを読んだわけではありませんが、

私の中では

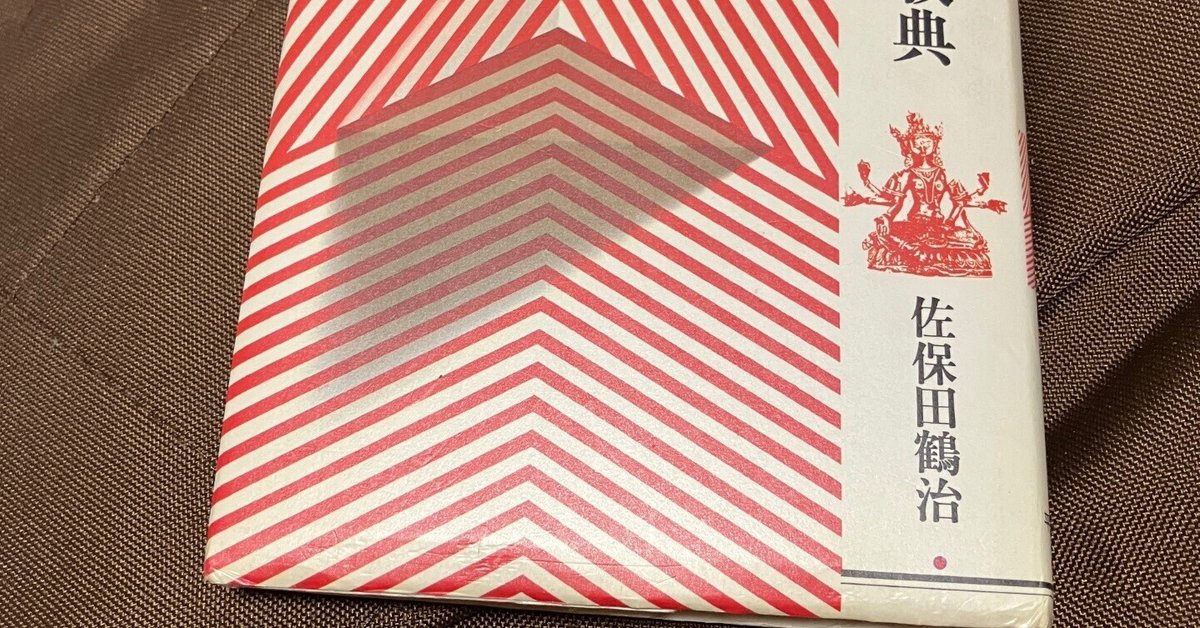

佐保田鶴治先生の書かれた「ヨーガ根本経典(1973年)」の

解説ヨーガ・スートラが

一番しっくりきます。

佐保田先生がヨガを始めたのは62歳の時。

それまでは虚弱体質で

満足な健康観を味わったことがなく

ヨガを始めてからは

今までの自分が信じられないほどの健康感を獲得できたとか。

私もヨガを初めた年齢こそちがいますが

ヨガをやる前とやってからの健康感に関しては全く同じです。

佐保田先生はもともとインド哲学の学者で

大学で教授生活もされていました。

ヨガの真髄を体の面からも、精神面からも

味わい、納得し得る力がもともと備わっていたからこそ

ヨガスートラに関しても

スルスルと言葉がおりてきたのではないでしょうか。

サンスクリット語は

ブラフマー(創造神)が作られた言葉だともいわれています。

佐保田先生の訳は

短いながらも

その神の意図するものを的確に

訳されています。

今の日本で神とかいうと

何やら

新興宗教など

よくないイメージをうけますが

ほんらい神は

私の中にあるもので

その私を幸せに導くもの

一人一人が

自分の世界を持っているように

一人一人に神がいる

私自身が私自身の神である。

そう考えると腑に落ち

より一層自分自身が偉大で大切に思えます。

また

いつものように

なかなか本題には入れませんが

今日のところはここまで

ヨガスートラは

まだ続きます。