【COMITIA128】文豪ネタオリジナルお試し読み

5/12のCOMITIA128にて、無事?間に合ったので文豪ネタのオリジナル準備号をご用意できそうです!

前日やないか!(ついさっきコピーしてきたばかり)

スペースG35a「リミムセ書架」にておまちしています。文フリ新作の『ルネの首』1巻も持ち込みますよ!

詳しい頒布物はこちらの日記を >>お品書き

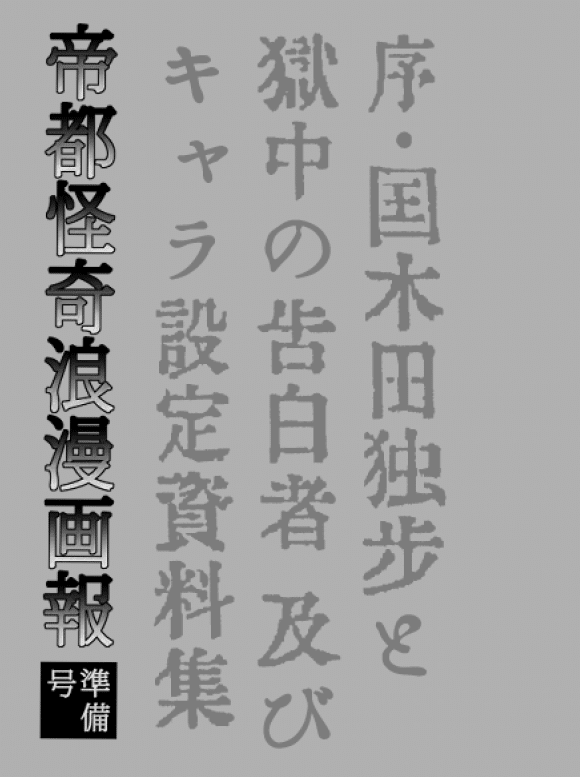

『帝都怪奇浪漫画報』シリーズ!(の準備号)

準備号とかいいつつ、ほぼまるっと書下ろしの短編小説で、キャラ設定集は2Pしかないという、準備号っていうかただの短編版だよね!ってツッコミは自分でしているので、しないでください。

怪奇現象が起こりまくる明治時代の帝都を舞台に、まだまだ売れない作家であり零細出版社の社長でもある国木田独歩が、親友の田山花袋や隣家の少女である榎本ハルを巻き添えにしつつ、怪奇現象を調査するオカルトラノベとなっております。

史実ネタがんがんぶちこんでいますが、各キャラクターの年齢や職業、事件が起こった年など、時系列はかなりシャッフルしているので、あくまで並行世界フィクションとしてお読みください。

久々に前々日まで原稿をねばるという綱渡りプレイをしましたが、無事に出ます。コピー本なので書店委託・通販などの予定はありませんが、完売してからしばらくしたら収録した短編はWEBに再録するか、別途にいくつか短編を書いて短編集に収録するかしたいと思います。

以下、本文のお試し読みです。COMITIAよろしくお願いします!!

**********************************

【帝都怪奇浪漫画報・序 『国木田独歩と獄中の告白者』サンプル】

ザンギリ頭を叩いてみれば、魑魅魍魎の声がする。

文明開化と共に訪れたのは、『分冥開化』と呼ばれるもうひとつの大変革だった。

帝都に『霊穴』と呼ばれる謎の暗い穴が出現し、その周辺で怪奇現象が頻発するようになったのだ。

この現象は、今のところ帝都近隣だけのものらしく、倒幕の呪いだ開国の呪いだと、ずいぶんと世間を騒がせた。

とはいえ、十年、二十年と経てば、それもまた日常のひとつとなる。

今は明治二十九年。すでに怪奇現象など日常の一部、娯楽のようなものとなりにけり。

少なくとも国木田独歩にとっては、もっと重大にして切実なる現実の方が、世の中を騒がすオカルティズムより重いのである。

「今月の家賃が払えない」

零細出版社である『独歩社』の片隅で、己の名を社名に冠した若社長は、苦悩に沈んでいた。

「……先月もでしたね」

「先々月もだな」

「無事に家賃を用意できた月の方が、珍しくないですか?」

窪田空穂、小杉未醒、吉江孤雁の順で表明された、社員の忌憚なき意見である。

「婦人誌など、売り上げのいい雑誌もあっただろう!」

「いや、婦人誌しか売れていないんですね、これが」

「文芸誌があるだろう」

「だから、売れてません」

容赦なく突きつけられる現実に、独歩は唸り声をあげた。

「では、僕が作品を売ってくる。この前書き上げたのが、ちょうど一本あるんだ」

「あの、独歩さん。私は貴方が素晴らしい才能を持っていると、広く認められるべきだと思っていますし、心から尊敬しています。その大前提の上で聞いてください」

「どうした、言ってみろ、吉江」

「独歩さん、作品をまともに買い取っていただけたこと、どれくらいありますか?」

「世間は、僕のこの溢れる才気を何もわかっちゃいない」

独歩は、雑誌の編集者である前に、一介の文士である。記者や編集者の仕事の傍で、短編を中心に発表してきた。

その短編は、独歩社の面々はもちろん、文士仲間からの評価も高い。が、売れない。

世の文壇は尾崎紅葉、幸田露伴が圧倒的な支持を得ている。海外文学の趣向を取り入れた独歩の作品は、よく言えば玄人好み、悪く言えば受け入れられ難いものだった。

最近はそれでも一定の評価を得られる作品もあったが、それで客が寄せられるなら、独歩の作品も載っている文芸誌はもっと売れているはずである。

雑誌が売れないのは、はっきりと言えば流行の作家を使わないからだ。独歩は芝居掛かった流行りの小説は好かない。そもそも流行作家の原稿を買い取る金もない。

「小杉、君のパトロンに頼むわけには」

グラフ誌の挿画を担当する小杉は、画家としても著名で、幾人かパトロンがついている。たまに、彼を通じて金を用立ててもらっているわけだが。

「先月その手を使ったばかりだ」

すげなく、断られた。当然である。

「独歩さん、弟さんに金策を頼むわけには」

苦渋の表情で告げた吉江に、独歩もまた沈痛な面持ちで真実を告げねばならなかった。

「しばらくは無理だと書簡が昨日届いた」

シン……と静まり返る中、新入社員たる窪田空穂は、急に思い立ったように叫ぶ。

「要するに、世間の興味を引けばいいわけですね?」

「んん? 窪田、君に策があると言うのかね?」

「世を騒がせている事件を題材にして、本を出すのです。たとえば――臀肉事件の犯人による獄中手記などはいかがでしょうか?」

臀肉事件は、数年前に麹町ので起こった猟奇事件である。罪のない少年を殺し、その尻の肉を削ぎ落して持ち去るという異常な犯行は、世間を震撼させた。

つい最近、容疑者と思しき男の逮捕によって、恐らくその持ち去られた人肉が、調理されたべられたらしいとのうわさが囁かれ、さらに騒ぎは大きくなった。

世間を震撼させた凶悪犯の手記。それは確かに、興味をさらうだろう。だが、同時に売れるネタ欲しさにキワモノの出版に手を出した、ということにもなる。

「新聞で連日話題になっている、野口男三郎事件。私の記者時代の同僚が、あの男の弁護士と親しいのです。確かにセンセーショナルな報道に便乗する形になりますが、真実の究明は価値のあることだと私は思います。そして、記者として名を馳せている独歩さんならば、この機会を最大限に活かせるはずです」

確かに、独歩はかつて、従軍記者として一斉を風靡した男である。そこから戦時中、大胆に写真や図案を使ったグラフ誌で編集者としても名を馳せた。

肝心の小説が売れていないわけだが、独歩が記者として少なからず名が知れているのは事実。そして、窪田が偶然にも、今最も世間の関心を集めている事件の犯人と繋がるコネを持っている。

「本や雑誌が売れねば会社は解散だ。僕には経営者としての責任がある」

売らなければならないのだ。信念よりも、利益の方が先とは、世知辛い。世俗に文芸の精神が敗北している。

それでも背に腹はかえられぬ。会社を、社員を守らねばならないのだ。ただでさえ、家賃すら払えていないこの状況、社員は生活費を教師などの副業でしのいでいる始末である。ここで稼がねば社長の面子が立たない。

「窪田、今すぐその友人に文を出してくれ」

こうして不本意ながらも、国木田独歩は凶悪犯の獄中手記というキワモノ出版に手を出すことになったのだが――それが後々、彼と独歩社の運命を変えることになるとは、この時は夢にも思わなかったのである。

◆️

野口男三郎は、薬店店主から金を騙し取り殺した強盗殺人の罪で、死刑の判決を受けた。

逮捕された罪状はこの薬店主強盗殺人と、書類の偽造であるが、他にも義兄殺人、少年殺人と死体損壊の事件にも関わっていると目されている。

後者の二件については証拠不十分による不起訴となったものの、強盗殺人の罪状だけでも死刑にふさわしい罪。彼の刑死は、もはやほぼ決定事項である。

しかし、この野口という男がこれほど世間の注目を集めた理由は、むしろ証拠不十分とされている義兄と少年の殺害の罪状にあった。

調査によれば、野口は帝都麹町の路地裏で、少年を地面に押し付けて圧殺した。その後、臀部の肉を切り取って、持ち帰った。

その臀部の肉を、鶏のスープに混ぜて義兄と妻に食べさせたのだ。つまり、人肉食をさせたのである。

人肉は籟病に効く妙薬である、という迷信がある。籟病を患っていた義兄の治療と、妻にその病が感染せぬようにと願いから、彼は罪なき少年を殺す凶行に及んだ。

しかし、結局義兄の不興を買った野口は家を追い出され、それを恨みに思い義兄を秘密裏に殺害。

その後金に困って、偽の投資話を持ちかけて薬店店主から金を騙し取り、口封じに殺害した。

――というのが筋書きだ。

「好奇心を刺激する話であることは、僕も認めるところさ」

「それはともかく、何故俺がお前の会社の仕事を?」

「協力してくれたまえよ。共に旧態依然とした文壇に牙をむいた、君と僕との仲じゃあないか。なぁ、花袋?」

本日、野口との面会を取り付けた独歩の隣に立っているのは、独歩社の社員ではない。独歩の数年来の親友、田山花袋である。新時代の文学を目指す同志であり、普段は他社で編集の仕事をしている。

文学者とは思えない体格の良さに反して、近眼ゆえの丸眼鏡はいかにもな文学青年的でもある。洗練されているとは言い難いたたずまいが、彼の純朴さを際立たせている。

独歩が小柄なこともあって、彼が隣に並ぶと見上げることになるのがやや不満である。もちろん、独歩がわざわざ取材にこの親友を呼びつけたのには理由があった。

「君は鼻が利く。僕は目が利く。だからこの二人で行くと、野口の話の信憑性がわかるという寸法さ」

「……怪奇話か」

「そういうことだ。獄中手記を書かせる依頼が今回の趣旨であるが、編集する僕らが彼のことを知らなくてどうする」

帝都に霊穴が発生するようになって以来、怪奇の話に事欠かないが、人は適応する生き物である。霊穴のあるところにいけば、何かしら感知できる者が現れるようになった。

独歩は「怪奇を見る」ことがある。

花袋は「怪奇の匂いを嗅ぐ」ことがある。

怪奇を察知できる人間の能力は「霊感」などと雑に括られているが、これがなかなか侮れない。中には霊感をあてに、探偵紛いの真似をする者もいるほどだ。

そして「怪奇」は現象であるからして、真相を解明する必要がある刑事事件とは相性が悪い。全て怪奇のせいだ、となれば警察は商売あがったりだ。

「聞いたか? 怪奇に関連するかどうか、確定するまで刑の執行ができないらしい。責任能力の追求が必要ということだな。僕らがその点を解明できれば、多少は有象無象かつ低俗な暴露本という誹りも避けられよう」

「それに俺が巻き込まれる理由は?」

「文学的探究心を満たそうとは思わないかね? お礼に、とっておきの珈琲をごちそうするとも」

「素直に俺の霊感をあてにしたと言え。……珈琲はいい豆を使ってくれるんだろうな」

「もちろん。珍しく小説が売れた時に買った、秘蔵の豆を挽いてやろう」

「いやいや、その前に家賃を払うべきだろう」

「払ったさ、その時は。その余りをつぎ込んだわけだよ。とびきり上等のを買ったんだぞ」

珈琲は国内では生産されていない、舶来品だ。それも上等の豆となると、滅多なことでは手に入らない。

何だかんだ言って、花袋がややまんざらでもない顔になったのを見て、独歩は得意げに鼻を鳴らした。花袋が上等な珈琲に弱いことは、独歩のよく知るところである。

何はともあれ、まずは取材だ。花袋も、編集の仕事はしているので勝手はわかっている。

獄中手記の依頼は、窪田を通してすでになされている。

独歩と花袋はその手記の受け取りのついでに、彼自身に取材を行うわけだ。

市ケ谷監獄まで出向き、約束を取り付けた取材である旨を伝え、原稿を先に受け取る。

独歩はざっと目を通したが、文学を志した者ではない割に、文章はしっかりとしていた。二つ目の殺人の被害者と目される野口の義兄は漢詩で著名な人物であったという。多少ならずとも影響はあったのかも知れない。

ただ、やはりというべきか、全体的に言い訳がましい。

証拠不十分として不起訴になった臀肉事件、義兄殺害については、警察の横暴によって虚偽の自白をしたと主張している。

無論、世間が求めているのは『臀肉事件』の真相であるから、「無実なんです信じてください」などといった月並みな弁解など、暴露本のネタとしては弱すぎる。

「漢詩の野口寧斎な、俺も知っている」

花袋は、独歩とは違う感想を抱いたようだ。

「そういえば、花袋は漢詩を学んでいたことがあったな」

「ああ。しかし、多少知っている名前が関わっていると、何とも言えない気分になるなぁ……」

亡くなった野口寧斎には申し訳ないが、花袋が興味を示してくれたのは僥倖である。独歩一人で空回りしても致し方ない。

野口は、独房に入れられていた。

面会は鉄格子の向こう側、看守に両脇を固められてだ。有罪判決は一件のみとはいえ、三人殺した凶悪犯であると考えれば当然の対応か。

「手記には包み隠さず書きました。どうか信じてください」

野口はやつれた顔をしていて、眼光ばかりが鋭くギラギラと輝いている。

「全てではありませんが、ざっと読ませていただきました。 野口さん。貴方は、不起訴となった臀肉事件、及び義兄殺害事件については、供述が警察の圧力による虚偽のものである。そう主張しておられますね」

独歩はまず、そう切り出した。独歩は新聞社時代、論舌ひとつでいくつものスクープを勝ち取ってきた生え抜きの記者である。

花袋はそこまで攻めの記者生活をしてはいなかったので、独歩の単刀直入すぎる物言いに、やや冷や汗をかいている。独歩自身は涼しい顔だ。微笑みすら浮かべている。

「警察からの圧力は、確かにありました。それは、弁護士の花井先生も指摘されています」

横に立った看守が野口を押さえようとしたが、独歩は「必要ありませんよ」と、さらりと流した。

「おい、必要ないか判断するのは、あちらじゃあないのか」

ボソボソ耳打ちしてきた花袋に、肘鉄をひとつ。

「ところで、今のところ帝都でのみ起こる現象『霊穴』の影響下で起こるとされる怪奇現象については、警察は手を出しかねるとのこと。貴方は警察の圧力があった、と赤裸々に書き綴っておられる。この圧力について、怪奇現象への言及を避ける、と言った内容は含まれますか?」

野口の眼差しは光を増したが、脇を固める看守たちの眼光も増す。花袋は焦って「おい」と声をかけてきたが、軽く肘鉄をもうひとつ。

ここからが独歩の見せ所だ。

「含まれます」

「なるほど、野口さんは、件の不起訴となった二件について、霊穴による怪奇の仕業であったと認識してらっしゃる。ところで、その根拠は? ご存知かもしれないが、私は元新聞記者でしてね。真実を究明することは貴方にとっても、警察にとっても有益であると信じている。そして、世間にも真実を知る権利があるわけですよ」

これについては、あながち独歩の口から出まかせというわけではない。記事も文学も、真実をありのまま描写することは独歩の信念とも言える。

「怪奇であるのか、それとも人の業か。それをはっきりさせねば、野口さんは死んでも死にきれぬでしょうし、警察としても威信に関わります。しかし、片や牢獄、片や法の番人とあれば、不自由もありましょう。私は、貴方たちの代わりに真相究明のお手伝いをしたいのですよ」

人間とは不思議なもので、舌先三寸の与太話であっても自信と余裕を持って、相手の得になるようなことをちらつかせると、自然と「そういうものか」と考えるのだ。

これは警察よりも、詐欺師でもある野口の方が得意な手管であるかもしれない。

無論、独歩は詐欺師ではない。ただ、真実を引き出すために、大言壮語や喧嘩売りで煙に巻くのが記者時代からの特技というだけだ。

ゆえに、この件は独歩社の社員に任せず、独歩が直接出向いた。誰よりも適任だ。何も霊感だけが理由ではない。

警察としては、『霊穴』からみの怪奇であるなら、一刻も早くこの件から手を引いて、野口を単なる強盗犯として吊るしたいのが本音であろう。ゆえにつけ入る余地がある。

「何もさほど大それた要求はいたしません。臀肉事件と、義兄殺しに関する事件の調書を、秘匿してある部分も少しばかり見せてほしいだけです。もちろん、どうしても公開されては困るという情報はお出しいただかなくて結構。後は、殺された店主の薬店を検分する許可をいただきたい」

看守二人のうち片方が、上官らしきもう片方に耳打ちをして、足早に駆けて行った。

これは交渉成立と見ていいだろう。裁判は傍聴している人間がいるのだから、記録が残っている。窪田の伝手で野口の弁護士とも面会をした。手記も、元々花井弁護士のすすめで野口が書いていたものを手直ししたものだ。だからこれほど早く原稿が出せた。

証拠不十分とされた判決事由には、いくつかの状況的不自然な点に加え、警察からの圧力があった可能性についてもきちんと明らかにされている。実際、野口はすぐに控訴を行っている。薬店店主殺しの有罪が覆らなければ、控訴しても死刑は免れないであろうが――。

要するに、二件の事件が不起訴となった時点で、すでに警察の面子は潰されているわけだ。その上、怪奇現象のせいだと噂が立てば、薬店店主殺害の有罪判決も揺らぎかねない。控訴審で逆転無罪を勝ち取られては困る。

野口は怪奇である根拠が、警察は怪奇でない根拠が欲しい。たとえそれが、零細出版社のキワモノ書物に書かれた、もっともらしい風説であったとしても、だ。

「秘密は必ずお守りいたしますよ」

独歩は品よく、堂々たるたたずまいで微笑んだ。

隣に立っている花袋はといえば、眼鏡の奥から「よくぞそんなことを言えたものだ」と言わんばかりの眼差しを向けてきたが、もちろん独歩はそれを黙殺した。