「風土自治」のすゝめ

この夏、なぜ総務省を退官し、どこに向かって活動を続けているか、言葉と指針を与えてくれる2つの文献に出会いました。私見を交えてご紹介します。

"風土自治"とその方法。それは、時代に忘れられた地方自治の原動力です。

風土自治とは

「風土」はアイデンティティの源泉

1つ目の文献、中村良夫著『風土自治』(2021年)によれば、「世代を継いで環境と関わりながら生きてゆく無名の民衆が、堂々と紡ぎだした衣食住の姿、あるいは環境を解釈し意味づける言葉の織りもの、歴史的に生成されるこの物語」こそが風土であると、和辻哲郎『風土』を引用しながら記しています。

(以下「風土」については中村良夫著『風土自治』を参考にしています。)

社会に共有された「風土」において、人間は同じ物語を共同に感じ、自分の存在証明を得る。ゆえに、風土は大事なものである、と。

例えば、「寒さ」を「体験」するとは、身体的感覚ではなく、「マフラーを巻く」「こたつに入る」といった寒気に立ち向かって生きる民衆の生活文化として社会化されている。この文化としての寒さを共に感じることで、社会とのつながりを得て自分が生きていることを肯定してくれる、ということなのです。

「風土自治」の意義

そして、中村先生によれば「風土を引き継ぎ育ててきた民衆の半ば無意識の公共思想」が「風土自治」であり、「健やかな地方自治の成長は、このような風土文化の土壌をおいて他にない」と。

その意義について、地方自治をライフワークとしてきた自分なりに思い切って捉え直すと次のようになります。

・私たちは、四季を通じた自然や文化(=衣食住の姿)とそこに生まれる物語を共に感じる

・こうした共感が、地域へのコミットメントへと昇華され、地域の担い手を育み、地方自治の主体を共創する原動力である

これは、文化芸術が地域社会の基盤を形成するとした、国の次の認識とも通ずるものがあります。

文化芸術は、人々の創造性を育み、豊かな人間性を涵養するとともに、人と人との心のつながりを強め、心豊かで多様性と活力のある社会を形成する源泉となるものである。また、地域社会の基盤を形成し、人々の生活の礎となり、彩りと潤いを与えるものとして、洋の東⻄を問わず、人類にとって必要不可欠なものであり続けている。

東日本大震災後の福島県南相馬市において、震災と原子力発電所の事故からの「復興」に自分が携わる中で、地方自治の本質に関わると直感した"地域のかけがえのなさ"とはまさにこういうことでした。

端的にまとめると、「風土」が地方自治の担い手を育てる、それが「風土自治」の思想である、ということです。時代の流れとともに薄れてきたけれど、地域にとって最も大切なことだと感じています。

この「風土への共感」という地方自治の原動力は、「制度」や「政策」の側からアプローチするのは難しいことから、当時、言語化できていなかった「風土自治」的な活動を目指して総務省を退官することになりました。

しかし、「風土自治」の考え方は「公共思想」であり、地方自治の方法論として提示されてはいません。そこに一つの方向感を与えてくれたのが、次に記す2つ目の文献でした。

身近な暮らしの中から風土をシェアしていく

あるリサーチの過程で、1977年の「第三次全国総合開発計画」、いわゆる「三全総」に目を通していて、「歴史的環境の保全」についての次の記述に出会ったのです。

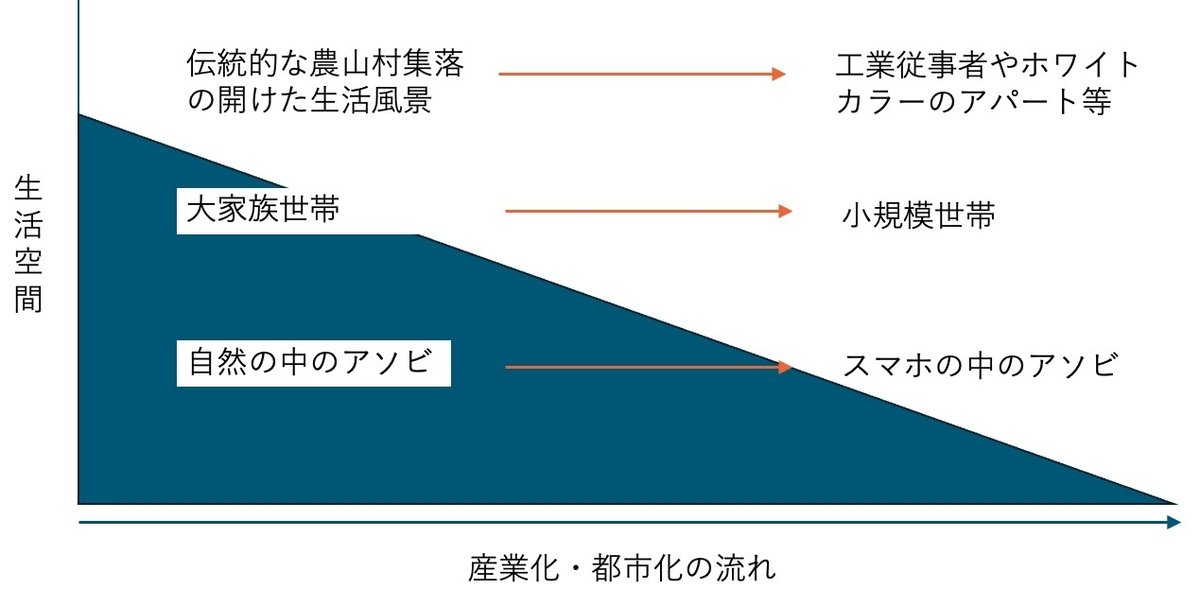

近年の産業化,都市化の進展の中で,ややもすればこのような歴史的環境は経済的効率の面から疎外され破壊されてきており,このため,地域の特色ある居住空間が失われ,画一化がもたらす生活空間の縮小につながっており,一部の歴史的環境に対し郷愁の対象としての観光利用が集中している。

本来,歴史的環境の保全は,特定のものを保護・保存するということより,生活の中での文化的要素への住民の自主的関心の高まりが地域の空間と歴史を共有するという形で保全されることが重要である。

本論に沿って、「歴史的環境」を「風土」と置き換えても意味が通ります。

この記述は、歴史的資源を活かした観光地域づくりや、社会的なつながりづくりに携わってきたけれど、"観光ビジネス"や"コミュニティ"の仕事と整理されてしまい、目指している地方自治の仕事として表現できていないと感じていた自分にとって、その思いに形を与えてくれる衝撃的な文章でした。

現在でも、「三全総」の理念は完成度が高いという評価があるようですが、その後の他の「全総」や「国土開発計画」には、上記引用部分のように"地方自治の原動力"の存在を意識した記述は見られず、管見の限り、それはどの政府方針にも見られない、唯一の「風土自治」の思考に基づく記述です。

それでは、共鳴したポイントを以下に記します。

①生活の中での文化的要素への住民の自主的関心の高まり

1つ目は、風土の継承は「生活の中での文化的要素への住民の自主的関心の高まり」を起点にしなければならない、としている点です。

例えば、国が推進する「文化観光」においては、文化・観光・経済の好循環を目指すというとても魅力的な目標を掲げており、丹波焼の焼きものの郷をフィールドとして、自分もこの事業に関わらせていただいています。

"風土自治"の観点では、ここに「生活の中での文化的要素への住民の自主的関心の高まり」という原動力が加わることではじめて、地域の文化が地域のコミットメントへと昇華され、地域の担い手を育み、地方自治の主体を共創するダイナミズムにつながるのです。

要するに、身近で楽しくないと関心を持たれず、地域のコミットメントを生まない、ということです。自然な成り行きですね。

②地域の空間と歴史を共有する

2つ目は、課題として「地域の特色ある居住空間」の喪失、「画一化がもたらす生活空間の縮小」と捉えた上で、住民の関心の高まりが「地域の空間と歴史を共有する」ことが重要であるとしている点です。

「生活空間の縮小」は見慣れない表現で、この文章は分かりづらいので、自分の解釈も交えて以下に例示しました。

生活空間をバーチャルに拡張したとも言える、現代の「スマホ」まで例として取り上げましたが、テレビ番組の共通の話題を共有できていた時代から、個別化したコンテンツを各人が楽しむ時代となり、共有できる生活空間はますます縮小していると言えるでしょう。

こうした状況に対し、「地域の空間と歴史を共有する」とは次のようなことを指すと考えられます。

四季を通じた豊かで楽しい衣食住の姿と、そこに生まれる物語による生活空間の拡張を"風土自治"的に中村先生の言葉を借りて表現すると、「人間の体温を確かめるアソビ系自治」=風土公共圏の拡がりと捉えることができます。

この文化生成の「場」の結縁を「風土自治」と呼びましょう。自治という言葉はすこし硬い語感がありますが、それはむしろ公的規範としての政治の中心から遠い周縁に生きる文化創造の母胎です。そこは真剣な道楽者たちが自由に寄りあい、人間の体温を確かめるアソビ系自治の本丸です。

日本の公共圏は、政治的次元で国家を監視する「市民公共圏」ではない。むしろ、国家の周縁にひろがる風土公共圏とでもいえる非政治的世界である。それは文化人類学の唱える「情緒的共同体」(コミュ二タス)、あるいは、…伊藤仁斎の「愛の共同体」に近い。

この風土公共圏の拡がりを通して、起動された地方自治の原動力が、共有された生活・歴史空間へのコミットを高め、地方自治を進展するという流れに至ります。思想としての「風土自治」をどう実践するかの指針を、半世紀前の政府方針に見出すことができました。

今の地方の実情に鑑みると、時代に置き忘れてきたと言っても過言ではない、この文章をもう一度掘り下げて、現代に甦らせることはできないものでしょうか。

まとめ〜アソビ系「風土自治」

2つの文献を通して、「風土自治」の意義やその実践方法について見てきました。

・「風土」が地方自治の担い手を育て、地方自治を進展する

・それは、「生活の中での文化的要素への住民の自主的関心を高め、空間と歴史を共有する」ことで実践できる

要するに、身近な「風土」を楽しくシェアしていくことを基軸に据えていかないと、地方自治の原動力は失われる、ということです。地方自治制度という枠組みをいくら磨いても、地域の自主性・自立性を高める原動力は一向に高まらない。それが、これまで私が感じ続けてきた葛藤です。

「風土」のシェアについては、その曖昧な態様や長い時間を要する評価軸も相まって、ほとんど意識して取り組まれてきていない(重要性に比して優先順位が低い)のではないでしょうか。

地域資源を活かした観光や文化、まちづくりのあり方については、アソビ系「風土自治」の視点で捉え直した上で、地方自治において優先順位を引き上げる必要があるように思います。

総務省を退官して4年半が経ち、実践の中から、向かっている方向に一定の言葉を与えることができました。様々な立場を超えて、地方自治の原動力をどう起動することができるか、その実現への具体的な道筋について皆さんと共に考えていきたいと思います。