〝大公開時代〟と一眼レフ

「充分に発達した科学技術は、魔法と見分けが付かない」

カメラはありふれた存在になりました。

今やスマートフォンの一機能として、当たり前のように備わっています。

カメラを趣味や仕事の道具にしている人は別として、一般人がわざわざ持ち歩く機会は減ってしまったといえるでしょう。

そのせいか写真の価値が、希薄になってしまった気がしてなりません。

僕が子どもの頃、父親はアサヒペンタックス SP(SPOTMATIC)という一眼レフで家族の思い出を写真に残していました。

”特殊技能”だったカメラ

お正月。誕生日。入学式。

父は立ち位置を気にしたり、周囲の明るさを気にしたり、カチカチとダイヤルをいじくったりしていて、すぐには撮ってくれません。

子どもはじっとしているのが苦手です。

僕と妹はそれが煩わしく…

「なんでそんなに時間かかるの?」

「撮るなら早く撮ってよ」

と、不機嫌気味でした。

被写体が浴びせてくるクソ生意気な文句を聞き流し、父は熱心にカメラを操作していました。

そうして出来上がった父の写真は、どれも実によく撮れていました。

暗すぎたり、明るすぎたり、あるいは被写体がブレていたり、そういった撮り損ないの写真をほとんど見たことがありません。

我が家のアルバムには、そんな父の作品の数々が家族の記憶として収められています。

フィルム写真の場合、ちゃんと撮れているかは現像してみるまで確認できません。その瞬間しか撮れないものだからこそ、失敗がないように念入りにカメラをいじくっていたのだと思います。

かならず「念の為」と言って、最低2回はシャッターを切っていましたから。

それほど1回のシャッターに重みがあり、写真1枚1枚が価値のあるものでした。たとえ失敗した写真だったとしてもです。

そうやって切り取って保存した時間は、その時から遠ざかるほど尊さが増していきます。たとえ目をつぶったり、半目になっていても、二度と戻れないあの時、あの瞬間を感じることができるのです。

そんなカメラの操作に長けた父から使い方を教わる事もあったのですが、「シャッタースピード」や「F値」「ASA感度」など、父の吐き出す呪詛の言葉が、とてもこの世のものとは思えませんでした。

何度聞いても僕には理解できず、父と同じような写真が撮れるとは到底思えません。カメラに興味はあったのですが僕は次第におぼえる気をなくしてしまいました。

それほどカメラの操作というのは、楽器の演奏や車の運転と同じように〝特殊な技能〟の一つだと認識していたのです。特別な能力を持っているように思えた父親を子どもながらに尊敬していました。

カメラ付きケータイ

そんな昭和生まれ平成育ちの僕が、ギリギリ「カメラ」と呼べなくもないものを初めて手にしたのは高校生の時です。

当時のガラケーいわゆる「ケータイ」にカメラ機能を搭載した機種が登場しました。

「そんなもんカメラじゃねえよ」という向きもあるかと思いますが…本稿ではまさにそのあたりの事について考えてみたいと思います。

さて、世界中でコンピュータが誤作動を起こし

「インフラが崩壊する」「もはや人類滅亡か」とまで言われた2000年。

日本テレビ系列「特命リサーチ200X」のアジテーションに僕はすっかり翻弄されていました。

ところが煽りに煽った「2000年問題」は結局起こらないまま、ヌルッと21世紀に突入してしまいました。新世紀のあっけない幕開けに肩透かしをくらったものの、その年の下半期にJ-PHONE(現ソフトバンク)から発売されたカメラ付きケータイは人類を滅ぼすほどではないにせよ、十分に歴史的なインパクトを持っていました。

その後、NTTドコモやIDO(現AU)の機種にも次々とカメラ機能が実装されていくと、メールで画像を送る「写メール」なる言葉も生まれました。

巷では携帯サイトの読み込みデータ量、いわゆるパケット量の増大も相まって、学生たちが〝パケ死〟するという大惨事に見舞われたりもしていました。

当時はオマケ程度だったケータイのカメラの画質も、今やスマホのカメラはそのへんのデジカメと遜色のないほどに高画質になりました。

SNSで当たり前のように写真・動画を共有する事ができ、ニュース番組でも事故の映像など一般人が投稿した動画をみる機会が増えています。

精密機械から電子機器へ

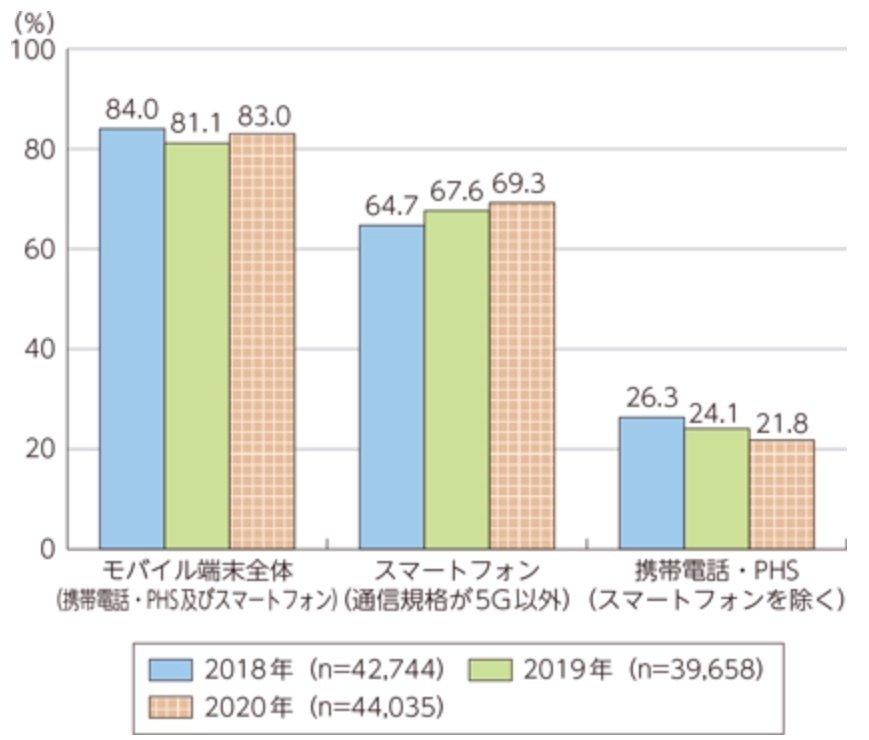

総務省の統計では、2020年における個人のモバイル端末の所有率は83%、うち69.3%がスマホだそうです。

今や街ゆく人々がカメラ(スマホ)を持ち歩くのは当たり前。

時はまさに〝大公開時代〟です。

友達や彼氏彼女と自撮りしたり、旅先で食べたものを撮影したり、あるいは仕事でちょっとしたメモ代わりに使ったり、写真を撮るという行為はとてもカジュアルなものになりました。

一方でカメラそのものの進化も目を見張るものがあります。

テクノロジーが進むと人間の仕事はどんどん減っていきます。

2000年問題が人々の不安を駆り立てた理由も、人類がコンピュータに深く依存する時代へと突入していたからに他なりません。

現代のカメラは「精密機械」というよりも、もはや「電子機器」です。

AI技術の発展によって、自動で瞳を検知しピントを合わせてくれる「瞳AF」という機能を搭載したカメラも登場しました。

デジカメでも撮影上「露出」を意識して、シャッタースピードや絞りを調節しますが、すべてをカメラ任せにしても撮影は可能です。

動作はどんどん自動化され、カメラの方で〝イイ感じ〟の写真を撮らせてくれるのです。

そしてデジカメの中では趣味性の高いデジタル一眼も、今や一眼レフのアイデンティティである「ミラー機構」を搭載していない「ミラーレス一眼」が主流になりつつあります。

現在はレフレックス(※鏡)がある事を前提にした「ミラーレス一眼」という呼称ですが、そのうち単に「一眼」と呼ばれるようになるかもしれません。

もしくは「レンズ交換式デジタルカメラ」と呼ぶ方が実態に即しているような気がしないでもありません。

カメラはレンズとモーターを搭載した「光学デジタル機器」へと進化しているのです。

”一眼レフアレルギー”を克服

さて、カメラをめぐってスマホとデジカメの進化について私見を述べてきましたが、ここからがやっと本題です。

僕は最近フィルム式のカメラに、どハマりしています。機械式の一眼レフなのですが、このカメラでスナップを撮るのが実に楽しいのです。

この楽しさの正体は一体何なのか、カメラに関する思い出を掘り起こしたり、考えを巡らせ本稿を執筆しました。

まずはカメラの紹介をさせてください。

僕が愛用しているのはキヤノンの「F-1」(エフワン)という一眼レフになります。

話の展開的に「オヤジのアサペンじゃないの?」という向きもあるかと思いますが、あいにく僕がハマっているのはキヤノンのカメラなのです。

オヤジよ、すまん。

愛好家の方には大変失礼なのですが、僕はフィルムカメラに関しては「年寄りの懐古趣味」くらいにしか思っていませんでした。

人は理解できない存在を遠ざけ嫌悪してしまうものです。

PENTAX SPを構えた父の発する呪詛の言葉を浴びて、僕はすっかり呪われてしまったのです。軽い気持ちで操作方法を聞くべきではありませんでした。

理屈がわからぬ幼な子には、それほど哲学的な難解さに感じられたのです。

子どもには・・・

「このボタンを押すと撮れるんだよ」

「へーなんで?」

「不思議だねー」

くらいでちょうど良いのです。

「そんな説明で納得ができるかぁー!!」と〝闘将〟星野仙一ばりにベンチから飛びだしかねないほどヒートアップしたところで、教えてあげれば良いのではないでしょうか。

きっと王さんの胸ぐらを掴んだ時くらいの距離感で、熱心に聞いてくれるはずです。

さて、そんな〝一眼レフアレルギー〟を発症してしまった僕ですが、現在はフルサイズのミラーレス一眼を所有しており、スナップを撮ったりして楽しんでいます。

ほんのひと時でも子ども時代に興味を持った存在への関心は、大人になっても頭の片隅に残りつづけるものなのでしょう。「三つ子の魂百まで」なんてことわざもあるくらいですから。

父にかけられた呪いを自力で解く事に成功し、マニュアル露出の操作にも慣れました。どんな仕上がりになるかはモニターを見ればわかりますし、撮ったその場で確認できるのですから、少々トライ&エラーを繰り返せば短期間で扱えるようになります。

決してフィルムカメラほど敷居は高くないのです。

そんな折、去年祖母の葬儀で久しぶりに会った叔父(父の弟)とカメラ談義をしておりました。

すると叔父が「興味あるならあげるよ」と、昔使っていた一眼レフを譲ってくれるというではないですか。

叔父の持っていた一眼レフは、半世紀前のキャノンのフラッグシップ機「F-1」でした。

機械式カメラの魅力、キヤノンF-1

冒頭で20年前のケータイの話をしましたが、このカメラに至っては発売されたのは1971年。今から50年も前のことです。

このバリバリの昭和の時代に写真を撮るという事は、現代と比較するとややハードルが高い行為でした。

それは冒頭でお話した父のエピソードからも察して頂けると思います。

この時代のカメラは、ただシャッターを切れば写真が撮れるというほど簡単なものではないからです。

安易に使い方を訊ねようものなら、僕のようにたちまち苦手意識を持ってしまいます。くれぐれも慎重に行動してください。

そんな〝一見さんお断り感〟をひしひしと感じる一眼レフですが、いざ手にしてみると、このF-1がやたらとカッコイイのです。

ちなみF-1には1971年と1981年にそれぞれ発売されたモデルがあり、前者を「旧F-1」後者を「ニューF-1」と呼ぶそうです。

僕が手に入れたのは旧F-1の後期型モデル、マイナーチェンジを施した1976年発売の「F-1改」(※F-1N)です。

さて、そんなF-1改ですが持ってみると想像していたよりも重い。

使用説明書によるとボディの重さは845gで、レンズを付けると1キロを超えます。

金属製のフレームのがっしりとした「重厚感」

漆黒の塗装からは、えも言われぬ「高級感」を感じます。

撮影枚数のカウンターのあたりの塗装が、吊り輪がこすれて地金が見えているのもまた味があって良い。叔父がぶら下げて持ち歩いていた証拠です。

さっそく巻き上げてシャッターを切ってみると・・・

「カシャンッ」

こいつ、動くぞ…

ボディの中で弾かれたミラーが反響する、あの小気味の良い音がしました。初めて触るカメラなのに「懐かしい」と感じるのだから不思議です。

叔父によると使ってはいなかったものの、時々、保管ケースから出しては空シャッターを切っていたそうです。

ファインダーを覗こうとカメラを顔に近づけると、裏蓋から表面に張られた革の良い匂いがします。

これが一眼レフか、オヤジが熱中するわけだ…

精密に動作する「機械の塊」という雰囲気のズッシリとした佇まい。

金属製のボデイが持つ無機物的な重厚感と、それとは対照的な有機物的な革の香り。

僕の所有しているSONYのミラーレス一眼と、このF-1改はどちらも「一眼」と呼ばれるものではあるのですが、こうして実際に所有して比べてみると両者の趣きはかなり異なります。

一眼レフとミラーレスを同じように「一眼」と呼ぶことは、「やかん」と「電気ケトル」を一緒くたにして「ポット」と呼んでいるような感じなのです。

いや、何か違う気がしますが・・・

とにかく僕が言いたいのは、同じモノアイ(一眼)でも旧ザクからザクウォーリアまで一緒くたにして、「ザク」と呼ぶのは乱暴すぎる気がする、そういった類いの事なのです。

さて、このカメラは露出計に電池を使う以外は、全てが機械式(フルメカニカル)です。シャッターの巻き上げを動力源にして、電池がなくてもシャッターが切れるようになっています。

当然バッテリーは付いていません。

〝エネルギーゲインが5倍〟どころの話ではなく、コイツは電力など無くとも無尽蔵に動けるのです。

各部を細かく見ていくと、背面のフィルム室を遮光する「モルト」というフェルトのような素材がボロボロに劣化していた以外は、特に問題はなさそうでした。

シャッター速度も各ダイアルで出ているような気がする、となるとすぐにでも写真を撮ってみたくなりました。

幸いモルトの張り替え方法はYouTubeで調べられました。便利な時代になったものです。

便利さと反比例、楽しさの正体

自分でメンテナンスすると、やはり愛着が湧いてきます。

譲り受けてから日が浅いうちに使えるようになったこともあり、すっかり機械式の一眼レフに魅了されてしまいました。

まず何を撮っても「昭和」になるのがおもしろい。

例えばiPhoneをF-1改で撮影すると…

(FD50mm F1.4、フジカラー100)

本当に2022年に撮られた写真なのでしょうか・・・

オーパーツ感というか、時空を歪めてしまった気がしてなりません。

フィルムの粒状感によって、加工などせずともレトロな雰囲気が漂っています。

もちろん古いものを撮っても味わい深い、いわゆるエモい写真が撮れます。

街中で見かけたレーサーレプリカと、

ブラウン管テレビを撮ってみました。

(FD50mm F1.4、フジカラー100)

(FD50mm F1.4、フジカラー100)

どことなく哀愁が漂う、情緒を感じる写真ではないでしょうか。

バイクは過ぎ去った青春の日々に思いを馳せている気がしないでもないし、

見向きもされなくなったブラウン管テレビは、

人目を憚り静かに泣いているような気がしないでもない・・・

いや、僕にはそう見えたから、彼らに惹かれてシャッターを切ったのです。

一方で絞り込むとそれなりに解像感のある写真を撮ることもできます。

こちらは東京都庁の写真です。

(FD50mm F1.4、フジカラー100)

(FD50mm F1.4、フジカラー100)

最新のカメラと違い、ピントも露出も自分で合わせなければなりませんし、何よりも明るさに気をつけなくてはいけません。デジタルカメラだとISO感度をオートで調整してくれたりしますが、フィルムカメラの場合はフィルムごとにISO感度(※ASA感度ともいう)が決まっています。

買い求めやすいのはフジフィルムのISO100か、コダックのISO200のカラーネガフィルムです。

最新のデジカメと違って感度が低いので、暗くなれば撮りづらくなるわけですが、そもそも照明があるような場所じゃないとファインダーの中が真っ暗で何も見えません。

こんな風に不便でいちいち手間がかかるのに写真を撮っていて「楽しい」のは、なぜなのでしょうか。「ラク」も「たのしい」も漢字で書けば同じ「楽」ですが、楽なことだけが楽しいとは限らないようです。

かつてチャップリンは「モダンタイムス」で機械に追い回される近代人の悲哀を描きました。

松本零士の「銀河鉄道999」では、主人公の星野鉄郎は永遠の命に憧れ、機械の体を手に入れるため、メーテルと共に銀河を旅していました。

機械の強靭さ、精密さを目指し、いつの間にか機械に急かされて働き続けた人々。昭和から平成に移り変わった1989年、新語・流行語大賞に「24時間戦えますか」がランクインしました。

現在、AIやコンピュータに任せれば、そんな殺人的な働き方をする必要はなくなりつつあります。人間を単一化するよりも、機械をプログラミングして動かした方がよほど効率が良いからです。

フィルム一眼レフは年寄りの懐古趣味なのかもしれません。

それでもアナログなモノが持っていた手間や不便さに、デジタルにはない「付加価値」があるような気がしてなりません。

この文明が人類のものである限り、何に価値を見出すかは我々次第なのです。