ESSAY|ホームズとディケンズ 二人のヴィクトリア朝アイコンの共通点を探る

Text & Photo|Megumi Kumagai

モーヴ街にヴィクトリア朝の風が吹いてきました。

あの名探偵、シャーロック・ホームズが事件の予感とともにモーヴ街を訪れているようです。

「サティス荘」からそっと覗く私もホームズの大ファン。

でも、ここはモーヴ街五番地のサティス荘、「チャールズ・ディケンズ&ヴィクトリア朝文化研究室」兼「時間旅行代理店」なので(自己紹介)、少しホームズとディケンズの共通点を探ってみたいと思います。

上写真|ベイカー・ストリート駅前にたたずむホームズの像。ウォーキング・ツアーの待ち合わせ場所などにも利用されている。

「ヴィクトリア朝ロンドン」のアイコン

シャーロック・ホームズとチャールズ・ディケンズ。

片方は作品に登場する架空の人物、片方は実在の作家です。

そんな二人を比べるなんてナンセンスと思われるかもしれません。

でも、実はこの二人、同じような象徴的存在としてよく名が挙げられる人物なのです。

そう、ヴィクトリア朝のアイコンとして。

「ホームズの時代」や「ディケンズの時代」といえば、今ではヴィクトリア朝のイメージの代名詞のようなもの、中でも「ヴィクトリア朝ロンドン」について言及したり、その世界観を表すときに「ホームズのロンドン」や「ディケンズのロンドン」として引き合いに出されることが多い二人なのです。

上写真|実はロンドンにはこうした立派なディケンズ像は存在しない。これは作家の考えを尊重したものである。写真は、2014年にディケンズの生まれた街ポーツマスに誕生したイギリス初の等身大ディケンズ像。

ヴィクトリア朝やヴィクトリア朝風の世界が舞台の創作作品でも多く登場し(日本では残念ながらディケンズや彼のキャラクターの出番は少ないですが…)、切り裂きジャックなどと並ぶ人気のヴィクトリア朝アイコンとして今でも世界的に知名度のある二人です。

上写真|地下鉄のベイカー・ストリート駅のホームに描かれたホームズのシルエット。思わず写真を撮ってしまう。

しかし、ざっくりと同じヴィクトリア朝(ロンドン)のアイコン的存在といっても、両者には違う点もあります。

まずはその時代。

ホームズの作者アーサー・コナン・ドイルは、1859年生まれ。

ホームズ作品が初めて世間に出たのは、1887年の『緋色の研究』です。

一方、ディケンズは1812年生まれ。1870年に亡くなっているので、文学におけるホームズのばくたん…いえ、誕生は目にしていません。

ヴィクトリア朝は1837年から1901年までですから、本当にざっくりと分ければ、ディケンズが活躍したのはヴィクトリア朝前半、作者ドイルが、そしてホームズが活躍したのはヴィクトリア朝後半以降(特に19世紀末)となるわけです。

1880年代が舞台の小説やドラマにホームズと切り裂きジャックが登場しても、ディケンズが登場しないのはそうした理由からで、逆に1860年代が舞台の作品にディケンズが登場してもホームズや切り裂きジャックが登場しないのもそうした時代の違いによります。

しかし、作品の背景が必ずしも出版された時代を反映しているとは限りません。ディケンズの長編の多くは出版当時よりも過去に舞台を設定していますし、ホームズ作品も、中断を挟みながらも1927年まで発表されていますが、多くの作品が出版当時にはすでに過去の時代であったヴィクトリア朝を舞台にしています。

作品の背景や作者の生きた時代が違うにもかかわらず、霧深いヴィクトリア朝ロンドンの景色として共通するイメージを想起させるのは、両者ともに、それぞれの時代の変化を巧みに取り入れながらも、そこに過ぎ去ったノスタルジックなロンドンの風景を重ねているからかもしれません。

上写真|ベイカー・ストリートにあるホームズ博物館。常に来館者でにぎわっている。あのコナンくんもしっかり作中で訪れている。ホームズ好きにはたまらない場所である。

そんなヴィクトリア朝ロンドンを代表する両者ですが、実はドイルもディケンズもロンドン生まれではない、というのも意外な共通点と言えるかもしれません。

ドイルはスコットランド、エディンバラで生まれ育ち、ディケンズはイングランドのポーツマス生まれです。とはいえ、ディケンズは生まれてすぐにロンドンを含めて何度も引っ越しを繰り返したのち、10歳の時に再びロンドンに移り住むと、それから人生のほとんどをロンドンで過ごすことになるのですが。

そうした両者のロンドン観の違いについて、(愛読している)『シャーロック・ホームズ大図鑑』では、ディケンズの物語では「貧しくみじめな暮らしのすぐそばに、ありあまる贅沢があるという不公平が、必然の結果として犯罪を生む」一方、ホームズ作品では「“専門の(プロフェッショナル)”犯罪者、たいていは上流階級の芸術愛好家や出来心を起こした者の犯罪が多」く、この違いは「二人の作家のロンドンへの親しみ方」が大きく違うためだと説明しています。

ディケンズがロンドン最下層の貧困地区を自ら訪ねて調査し作品に反映させていたのに対し、ドイルは作中に描かれる場所に足を運ぶことがあまりなく、ドイルの語るロンドンは「ベイカー街からほんの数マイル先の労働者階級が住むむさくるしい街ではなく、世界に広がる大英帝国とつりあう富裕層地区であって、とりすました光彩をまとっている」と書かれています(引用すべて300頁)。

ディケンジアンである私にとって、シャーロキアンである研究者が両者のロンドンに対するスタンスの違いを比較するこのような分析はとても興味深いです。

上写真|ロンドンのディケンズ・ミュージアムにはディケンズが執筆に使っていた机を見ることができる。ディケンズはこの家に1837年から39年まで暮らしていた。

探偵小説の系譜として

最後に少し真面目な話を。

両者の重要な共通点、それはイギリスにおける(いや世界における?)探偵小説の重要な系譜に連なっているということです。

え、ホームズはわかるけど、ディケンズも?と思う人もいるかもしれません。しかし、ディケンズの小説は初期のものから晩年にいたるまで犯罪とミステリー、そして謎解きにあふれています。いわゆる「探偵小説」というスタイルではないですが、忘れがたい探偵も登場しています。

イギリス初の長編探偵小説ともよばれる『月長石』(1868)を書いたのはウィルキー・コリンズですが、『月長石』が掲載されたのはディケンズ自らが編集を務めていた雑誌「オール・ザ・イヤー・ラウンド」であり、年の離れた二人の作家はプライベートで親交が深いだけでなく、創作活動においても互いに大きな影響を与え合っていました。

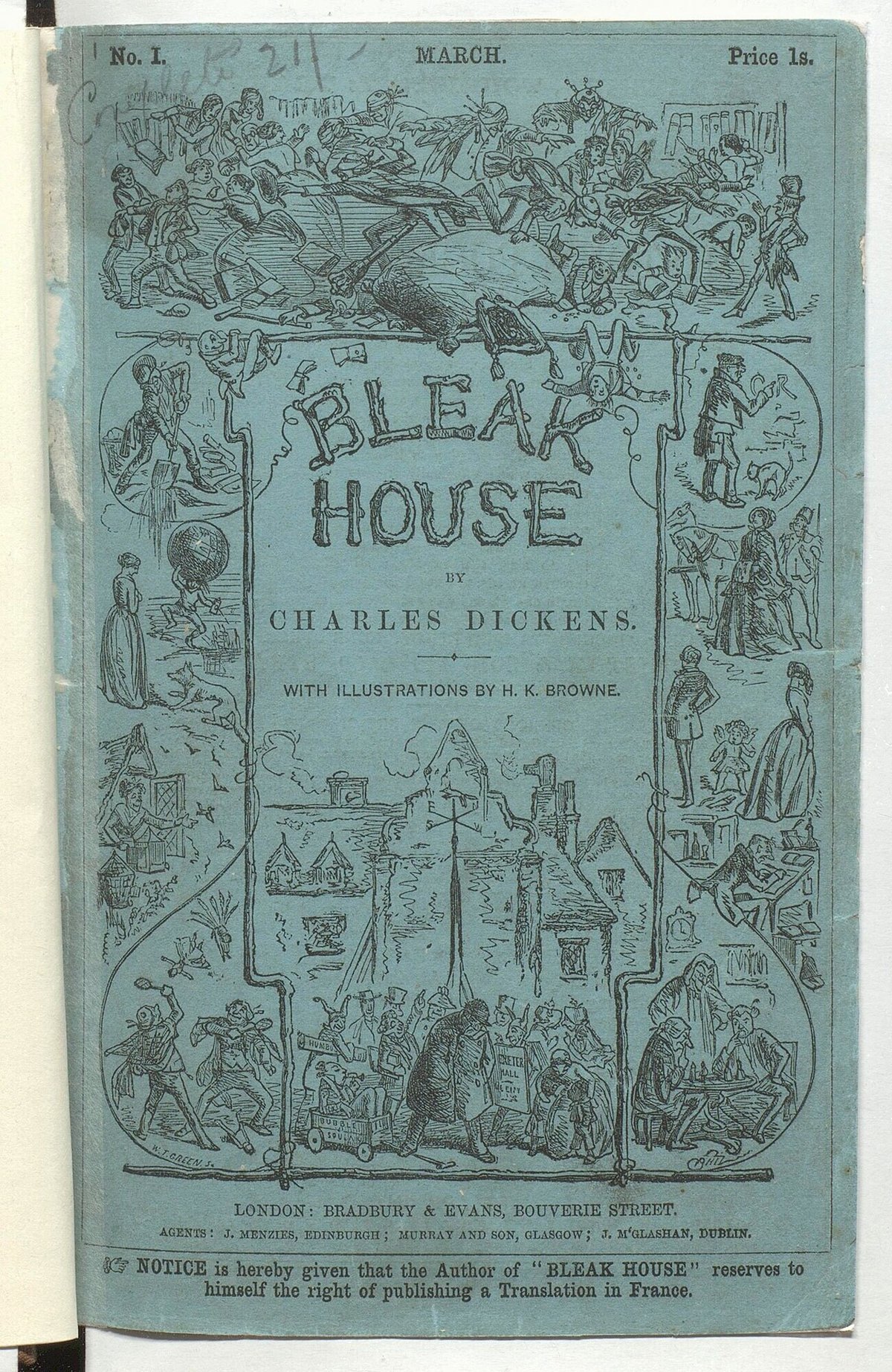

イギリスの探偵小説の系譜において、もっとも重要なディケンズの功績としてしばしば名を挙げられるのが長編小説『荒涼館』(1852-53)に登場するバケット警部です。カフ警部が探偵となって活躍する『月長石』よりもずっと前に書かれたこの小説の中で、バケット警部は人間を観察する確かな眼と推理力で存在感のある探偵役を果たし、作中で起こる殺人事件の犯人を明らかにしています。

上図版|『荒涼館』月刊分冊の表紙。画家は「フィズ」ことH. K. ブラウン。20年以上にわたってディケンズの作品を手掛けた。

ミステリー要素のないディケンズの小説などない、と言い切れるほど、ディケンズの小説は初期から晩年にいたるまで多くのミステリーを含んでいます。その中でも、作品タイトルに「謎(Mystery)」が含まれる『エドウィン・ドルードの謎』(1870)は、完成していればミステリー史上に残る傑作となっていたかもしれませんが、執筆半ばにして作者が急逝したため、その結末はまさしく永遠の謎となってしまいました。この魅力的な空白はその後多くの研究者や作家たちを刺激し、様々な説が提唱され、多くのパスティーシュが生まれました。その中には、シャーロック・ホームズが事件の謎を解く話もあるとか。ホームズはどのような推理をしたのでしょうか。

上図版|『エドウィン・ドルードの謎』(Luke Fildes・1870年)

そして、ホームズ自身も作品内で言及している、探偵小説の祖とも称されるアメリカ人作家エドガー・アラン・ポーもまたディケンズとはゆかりの深い人物です(2019年秋にはディケンズ・フェロウシップ日本支部総会で、「ディケンズとポー」というシンポジウムも開かれています)。最も有名なのは、ディケンズが連載していた『バーナビー・ラッジ』(1841)の謎解きをポーがまだ作品連載中にエッセイで行い、その推理がほぼ的中していた(でも間違っていたところもある)というエピソードです。

『バーナビー・ラッジ』の連載が開始されたのは1841年の2月のこと。そしてその二か月後に、探偵小説の元祖ともされる探偵オーギュスト・デュパンが初登場するポーの『モルグ街の殺人』(1841)が発表されています。さらにポーが上記のエッセイを書いたのはその年の5月のことでした。ポーは『バーナビー・ラッジ』について別の評論も書いており、この作品に対する強い関心がうかがえます。また、ポーの物語詩『大鴉』(1845)は『バーナビー・ラッジ』に登場する鴉からインスピレーションを受けたものであると考えられています。二人は1842年にディケンズのアメリカ滞在中にポーが訪ねていくという形で顔を合わせていますが、このようにディケンズの小説が、探偵小説の祖とされるポーの創作活動に与えた影響は大きかったと考えられています。

上写真|2019年にディケンズ・ミュージアムで開かれた展覧会で設置されたディケンズのパネル。もちろん一緒に写真を撮りました。

ところで、ホームズの作者であるドイルはディケンズの作品にどれだけ親しんでいたのでしょうか。まったく読んでいなかったのか、感想など残っているのか、気になるところです。

そして、ワトスンに文学の知識ゼロという判断を下されたホームズは、作中で色々な作家や文学作品に言及するなど、実は文学通な様子もうかがわせますが、どうやらディケンズには言及していないようです。はたしてホームズの目にディケンズのミステリーはどう映っていたのでしょうか。私にとっては一番気になる謎かもしれません。

ヴィクトリア朝アイコンとしても人気の二人ですが、ともに大衆に愛された存在でした。そしてそれは現在進行形でもあります。今でも多くの人に読まれ、映像や舞台などの作品が繰り返し制作されるなど、ヴィクトリア朝の人々を大いに魅了した両者が、21世紀に入ってもこれほど大衆に支持され人気を博しているのはまるで奇跡のようです。

しかし、その謎の答えは、原作の魅力の中にこそあります。だからこそ、今でも多くの人が自分なりの作品の解釈を様々な媒体で表現する誘惑に抗えないのではないでしょうか。

ホームズたちがモーヴ街を訪れている今、そんなことに思いを馳せながら、原作を紐解き、今も色褪せない魅力という大きな謎に迫ってみるのもいいかもしれません。

その時はどうぞ、美味しい紅茶も忘れずに。

|参考文献|

ウーズビー、イーアン『天の猟犬』小池滋・村田靖子訳、東京図書、1991年

北原尚彦『初歩からのシャーロック・ホームズ』、中央公論新社、2020年

デイヴィーズ、デイヴィッド・スチュアート他『シャーロック・ホームズ大図鑑』日暮雅道訳、三省堂、2016年

廣野由美子『ミステリーの人間学―英国古典探偵小説を読む』、岩波書店、2009年

*

*

*

*

2020年オンライン開催

ディケンズ没後150周年記念

熊谷めぐみ & 霧とリボン 共同企画展

《ディケンジング・ロンドン》

オンラインギャラリー「MAUVE CABINET」にて

アーカイヴをご高覧頂けます

*

オンラインショップにて

常設作品展示販売中

*

↓モーヴ街MAPへ飛べます↓