西脇市で地域医療を学んできた(後編)

本記事は「西脇市で地域医療を学んできた」の後編です。

医療系学部の低学年次の方々を読者に想定して記事を書いています。

よろしければ前編からお読みください。

個人の考察であるため、西脇市や北播磨医療圏の現状に即していない可能性もあります。

文責の一切は著者にあり、西脇病院ならびに西脇市、兵庫県とは無関係です。

また、本当はもっと思うことは沢山ありますがあまりにマニアックな話になるので割愛しています。

ご了承ください。

3. 学びから考えたこと

北播磨医療圏の現在

北播磨医療圏は、地理的に南北で大きく分けることができます。

今回夏季セミナーで訪ねた北播磨医療圏の北部では、

西脇病院:急性期、ときに慢性期

多可日本赤十字:慢性期、リハビリ

多可町国民健康保険八千代診療所:総合診療、ときに両病院への振り分け

というふうに、北播磨医療圏北部での役割分担ができていました。

※「慢性期」とは、急性期の治療が終わった後、回復やリハビリを中心とする医療のこと

地域医療と医療需要

次の表は西脇市の外来需要の推移予想です、少し小さいので拡大して見てみてください。

左端は平成27年(2015年)、右端は令和27年(2045年)の予想で、30年のうちに医療需要が3/4に減少することが見込まれています。

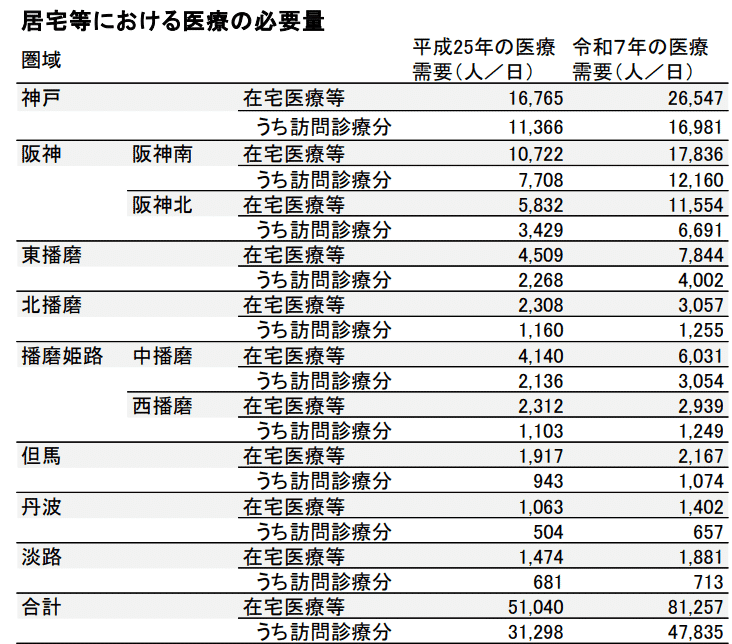

続いて次の表をご覧ください。

外来の需要は縮む一方、

在宅医療の需要はここまで膨らむと予想されています。

言葉で大事だいじと言われる在宅医療もこうやって数字で見ると説得力がありますね。

高齢化に伴い、人口減少を上回る勢いで医療需要は在宅へとシフトしていきます。

最近は地方でもドクターカーなどが増えつつあり、慢性期急性期とわず医師の現場は病院ではなくなるのかもしれません。

地域医療と医療費

お金のことも考える必要があります。

これは単にお金が大事という話をしているわけではなく....

例を挙げると、新型コロナ流行の補助金と病院の経営の関係があります。

今、ポストコロナの補助金の減額や廃止などに伴い、隠れていた赤字病院の赤字がどんどん表面化していっています。

CTやMRIの稼働率を上げるなど、病院の機能を制限・集約する時代が来ると想像できます。

北播磨医療圏でいえば、CTの廃止を決めた診療所、常勤から派遣に切り変えた病院があり、また医療圏の南部では複数の市民病院を閉鎖して北播磨総合医療センターを開設(2013)している現実があります。

医は仁術、営利よりも先んじて考えるべきことはあるかもしれません。

しかし、人口減少の一途を辿るこのような地域では、縮小する医療需要を考えると、病院同士が近いとカニバる(患者の奪い合いがおこる)ことも考えられます。

これは西脇病院と北播磨総合医療センターとの関係も例外ではなく、

今後は北部で確立された総合的な役割分担をもつ医療体制と、この大型急性期病院との連携や整合が課題といえそうです。

とはいえ、二次医療圏とは定義的には救急医療を含む一般的な入院治療が完結するように設定されているものです。西脇病院が掲げるように地域で完結できる医療を実現できていることを踏まえると、

現実の地域医療としては北播磨医療圏の北部は一定のモデルケースといえるのではないでしょうか。

周辺医療圏の苦悩と展望

西脇市は構造的に無駄を減らしやすかった(医療の効率化をしやすかった)ともいえます。

一自治体が一医師会と一病院を抱えているためです。

ですが、現実にはそのような自治体は多くはありません。

例えば、姫路市を見てみましょう。

60-70万人もの人口がいるにもかかわらず、総合病院と言えるような公的な中核病院は民間と日赤のみでした。

こういった地域では、人口減少や医療資源不足が進む中で、西脇市のように医療機関をまとめることは困難だったようです。

2022年に県立はりま姫路総合医療センターが誕生したことで、この地域ではようやく行政主導の目に見える形で医療の再編が起き始めたと言えそうです。

ムダを減らさないと人が足りない時代になってくる

再び西脇市の話に戻ります。

5-6年前のこと、西脇病院の形成外科では大腿骨近位部骨折の地域連携パスを研究し、人口減少による疾病構造変化への対応や二次医療圏内での治療完結などを通して財政健全化に成功しました。

※「地域連携パス」とは、患者の治療やリハビリを複数の医療機関が連携して行う仕組みのこと

地方自治体立病院が努力を重ね、地域医療が存続できるように努力する姿もまた地域医療存続の一つの参考となり得ると思います。

今後はこういう強みを持つ病院が生き残っていくのだろうなと感じました。

へき地医療拠点病院を知ってほしい

さて、ここまで読んでくださった読者の中には、「西脇病院って地域医療とかではなく総合病院なのではないのか?」と思われる方もいたのではないでしょうか?

その疑問は当たらずも遠からずです。

最後に、その誤解を解決して終わりにしましょう。

それは「地域医療」が指す医療の姿です。

「地域医療」という言葉は、その定義や範囲が曖昧であり、しばしばへき地医療と同義のように扱われがちです。

地域医療とは,「地域住民が抱えるさまざまな健康上の不安や悩みをしっかりと受け止め,適切に対応するとともに,広く住民の生活にも心を配り,安心して暮らすことができるよう,見守り,支える医療活動」である.換言すると,地域医療は,「そこで生活する地域住民のための生活支援活動であり,地域医療の主人公は地域住民」ということになる.

しかし、実際には地域ごとに多様なあり方が存在します。

そして、さらなる理解のために、へき地医療拠点病院というのも知ってもらわなくてはいけません。

これは、総合病院の病める患者を治す場所、という役割にもう一つ、へき地の患者の健康を支える拠点という役割を担ってもらうようにした病院のことを指します。

つまり、無医村に代表されるような医療へのアクセスが難しい地域やそれに準ずる地域を支援するという役割を担っているわけです。

そして、西脇病院もへき地医療拠点病院です。

西脇病院は自身の市民への医療提供に加えて、へき地医療支援の仕組みを構築し、地域(≒北播磨医療圏)への自律的な医療サービスの提供を実現していました。

より重篤な患者は神戸大学病院などへ搬送するといった医療圏外との連携を前提にしながらも、地域内で可能な限り医療を完結させる基盤を持ち、これが「地域医療は地域が成り立っていないと成り立たない」という西脇病院のある先生の言葉をまさに体現しているように感じられました。

4. おわりに

ネットサーフィンをしていると、2007年7月の日経メディカルの特集記事を見つけました。

タイトルは「自治体病院の末路」。さらに表紙にはこうあります。「金なし、医師なし、未来なし」と。

しかし、それから18年が経った今、公的病院の存在意義は見直される段階に入っています。

日本では医療そのものの提供は行われてきたものの、国による医療政策を積極的には打ってこなかった歴史があり、それが地域医療再編の難しさを一層増やしています。

西脇市での1泊2日は公的医療機関が地域特性に応じて役割を変化させ、費用を抑えつつ医療資源を集約し、人口減少時代の地域医療を模索しつづける姿を見ることができました。

「入るを量って出ずるを制す」

故・稲盛和夫氏がJALの会長就任時に語った言葉です。

医療に置き換えれば、

もしかしたら贅沢な医療サービスはできないかもしれないけれど、コツコツとやっていれば飢えて医療崩壊することはないよ。

ということでしょうか。

これからを担う我々は「未来なし」と言われないように、これからの医療のありかた、病院のありかたに少しだけ思いを馳せてみてもいいのかもしれません。