【開発メンバー座談会】商品化に1年半。ようやく誕生した山親爺の進化系「ゆきだるま」

2024年12月5日より、新商品 山親爺「ゆきだるま」の販売を開始しました。山親爺から派生した伝統と新しさを掛け合わせた商品です。

この「ゆきだるま」の開発に至る経緯やその魅力について、千秋庵製菓 代表取締役の中西克彦と、取締役の川口敦弘、社長室室長代理の高橋直志の開発メンバーが、プレスリリースには載せられなかった開発の裏側を、座談会形式でお話します。

[撮影協力:THE KNOT SAPPORO LES BOIS]

「ゆきだるま」商品化までの長い道のり

― 「ゆきだるま」の開発はどのように行われたのでしょうか?

中西:千秋庵ではこれまでに、看板商品「ノースマン」と「山親爺」のリブランディングに取り組んできました。2022年10月に「生ノースマン」を発売し、好評を得ることができました。続いて、「山親爺」のイメージを一新するため、2024年3月にはCMとパッケージデザインをリニューアルしました。

山親爺は1930年(昭和5年)の発売以来、味をほぼ変えることなく継承されてきましたが、パッケージの変更や包装形態の改良は行われても、派生商品は作られていませんでした。そこで、新しい派生商品の開発に向けて、様々な試作品の製作がスタートしました。

川口:山親爺は素朴な味わいの洋風せんべいですので、どんな素材と組み合わせてもそれなりに相性が良いだろうと思っていたのですが、実際に試作品を作ってみると、山親爺の味の主張が強いことが分かりました。

バターとミルク、卵の風味が豊かで、甘さもしっかりしているので、他の素材と組み合わせても山親爺の風味が勝ってしまうんです。長年山親爺に携わってきていますが、私にとってもそれは新しい発見でした。

他の素材との組み合わせが難しいのであれば、山親爺の素材の味をもっと際立たせてみようと、リッチなバージョンの試作を行うことにしました。焼き方に工夫を凝らし、素材も選りすぐって高級バターを使用してみましたが、そうすると今度は本来の山親爺の味から遠ざかってしまって、「高級感のあるクッキー」という印象を強めるばかりでした。

中西:かつては多くのご家庭に山親爺の黒缶があり、山親爺の味を知る方が多かったと思いますが、今の若い世代にはその味が必ずしも知られていないのが現状です。定番の山親爺をもっと多くの人に知ってもらうためには、派生商品にも元々の山親爺の味わいを生かすことが重要だと考え、リッチバージョンの方向性は断念しました。

川口:元々の山親爺を生かすとなると、せんべい生地はそのままになるので、やはり他の素材を組み合わせる方向になります。チョコレート、キャラメル、和三盆、求肥など様々なパターンを試しましたが、「これだ!」という素材にはたどり着けず、途中で心が折れそうになったこともありました。

中西:開発が難航する中で、私はヒントを探して山親爺に関する過去の資料を調べてみることにしました。そうしたところ、私が小さい頃に見ていた山親爺のCMよりも古いCMがあることを知りました。「是非見てみたい」と思い、昔のCM素材を数多く所蔵しているアドミュージアム東京さんにお願いして、すぐに古いCM素材を取り寄せました。そこにヒントがあったんです。

ヒントは初期の山親爺のCM!?

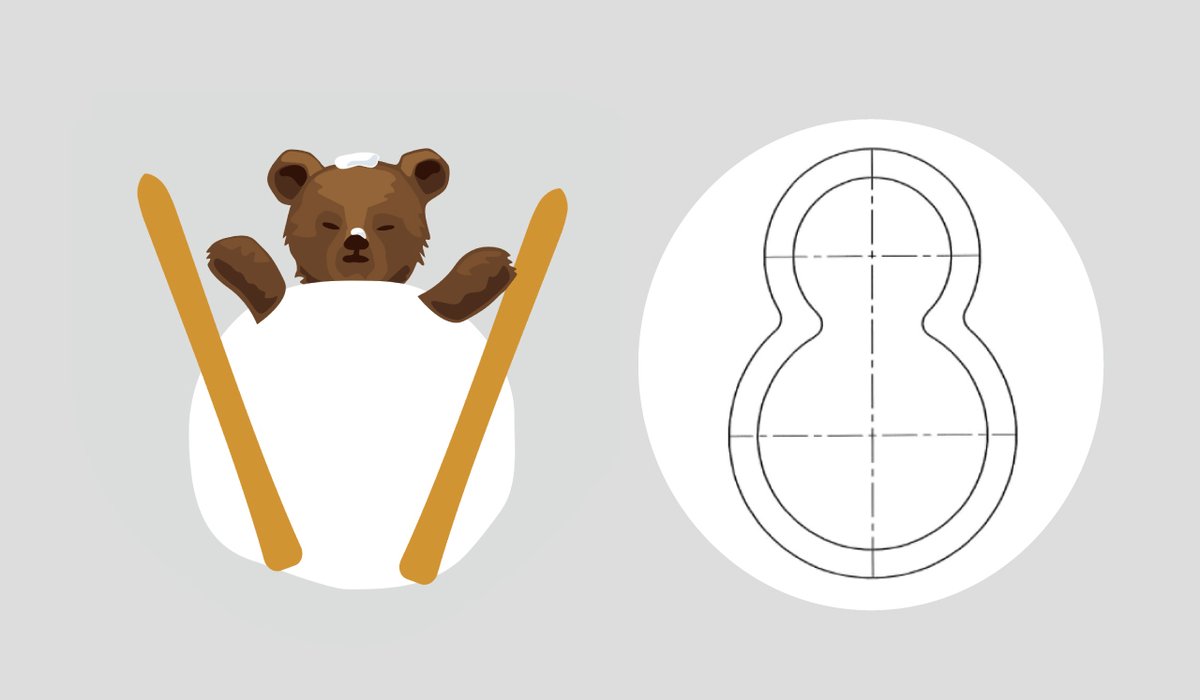

中西:早速古いCMを見たのですが、初期の山親爺のCMでは、熊がスキーで雪山を滑り降りる途中で転んでしまい、ゴロゴロと転がって雪だるまになってしまうシーンが描かれていました。雪だるま姿になった熊がとても愛らしくて、「このイメージを商品化できたら面白いな」と思いました。

川口:中西さんから雪だるまのイメージを共有してもらったときに、エアインチョコが浮かびました。まん丸のホワイトチョコレートのエアインチョコがあったら雪だるまみたいに見えるだろうな、と。色々と素材を組み合わせた中でも山親爺はチョコレートとの相性は良かったんです。

ただ、普通にチョコをかけただけでは目新しさが無いので、チョコレートとの組み合わせは見送っていたのですが、エアインチョコならあり得るかもしれないと思い、早速試作することにしました。

中西:エアインチョコを試作しようにも、当時の千秋庵にはエアインチョコを作るノウハウが無かったので、ネットで調べるところからスタートしました。市販品でもエアインチョコを作ることができると分かり早速器具を揃えて試作してもらいました。

川口:試行錯誤の末、何とかエアインチョコを作って山親爺と組み合わせて食べてみたところ、とても相性が良く、遂に「これだ!」と思えるものに辿り着きました。あのときの安堵感は今も忘れられません。

中西:こうして山親爺の新たな派生商品は「山親爺とエアインチョコを組み合わせた商品」になることが決まりました。商品名もこの段階で「ゆきだるま」と決めました。

元々の山親爺も煎べい自体が雪輪紋の形をしていますが、雪輪紋というのは雪の結晶の輪郭をやわらかな曲線で描いた日本古来からの紋様なので、山親爺は元々「雪」というモチーフに縁があったんです。そのため、「ゆきだるま」という商品名は私の中でスッと腹落ちする感覚がありました。

高橋:なるほど。ゆきだるまが生まれる前にはそんなに多くの試行錯誤があったんですね。私は2024年7月に入社し、エアインチョコを量産する製造ラインを組み立てるところから関与したので、商品化に至るまでの開発の経緯は詳しく知らなかったです。

確か、初期段階の「ゆきだるま」は現在の「雪だるま型」ではなく、「球体の形」をしていたんですよね?

川口:そうです。初期の「ゆきだるま」は球体で進めていました。山親爺の生地を半球状に焼いて、2つの半球状の生地でエアインチョコを挟み、まん丸の形状になる方向で進めていました。

中西:実際に半球状に山親爺を焼くテスト型も作って、販売に向けたトレーも作っていたんです。

実は、最初「ゆきだるま」は2024年3月のパッケージとCMのリニューアルと同じタイミングで発売する予定だったのですが、様々な要因が重なって3月の販売には間に合いませんでした。夏の時期に「ゆきだるま」という新商品を発売するのも、イメージと合わないので思い切って冬まで発売を延期することにしました。この時間的な余裕を利用して、球体の形状から現在の雪だるま型に変更することにしました。

球体も面白かったんですが、食べづらかったのと、表面に見えるのが山親爺の生地だけだったので、雪だるま感が弱かったんです。

高橋:え、トレーまで作ってたんですか?それは知らなかったです。本当に紆余曲折があったんですね。

中西:雪だるま型を決めるのにも時間がかかりましたね。自分でコンパスを使って何度も円を描いて切り抜き、ベースとなる形を決定しました。そこから3Dサンプルを作ってもらって最終的な形を決定し、さらにテスト用の焼き型を作って実際に生地を焼いてみて、生地の食感を確かめながら3回ほど型を変更しました。

食感にこだわったので、山親爺の生地の厚さは本当にコンマ何ミリの単位で検討し、試行錯誤の末現在の形に辿り着きました。

川口:春の発売を目指していたものが冬まで延期になったので、エアインチョコの仕様もブラッシュアップしました。北海道の粉雪のようにふわふわな食感を目指して、空気の含気量を極力高めたんです。

中西:出来上がったエアインチョコは本当にふんわりとしていて、とても軽い食感になったので、「パウダースノーチョコレート」と名付けることにしました。

川口:「ゆきだるま」の開発は全体としては約1年半を要しましたが、エアインチョコに取り組み始めてから最終的に「パウダースノーチョコレート」が完成するまでは1年がかりでしたね。機械メーカーさんや原材料メーカーさんの多大なるサポートがあってのことですが、今思うと、何もノウハウがなかったところからよくやったなと思います。

実際の商品化に向けた製造ラインの構築

― 商品仕様が決まったあとの流れはどのようなものだったのでしょうか?

川口:試作品と実際の商品は、基本的な製造方法は一緒ですが、工程は全く異なります。商品化するためには量産が不可欠なので、効率良く大量に商品を作るラインを構築する必要があります。ここを高橋さんに担当してもらいました。

高橋:私はちょうど製造ラインを組み立てていくタイミングで入社しました。入社当時は製造部の利益率向上を任されていたのですが、突然ゆきだるまの製造ラインの立ち上げに携わることになり、多くのことを経験することができました。道内にはエアインチョコを量産するデモ機がなかったため、製造担当者は機械がある道外の工場に行き、テストを行う必要がありました。

新しく立ち上げたゆきだるまの製造チームは、チョコレートに関する知識や経験が乏しかったため、問題が発生するたびに協力会社に連絡し、情報を収集して調整を行いました。数え切れないほどテストを行い、必要に応じて何度もやり直しました。秋頃には発売日が決まっていたので、日々時間との厳しい戦いが続きましたね。

2か月後、ゆきだるま製造ラインの立ち上げメンバーに抜擢された

中西:商品仕様が確定してから製造ラインを構築するまでは、本当にタイトなスケジュールで進行しました。製造チームには多大な負担とプレッシャーがかかったと思います。実際、私も製造作業に加わり、より良い品質を目指して指示を出していました。一緒に作業していたメンバーには「口うるさいな」と感じられたかもしれません(笑)。

高橋:正直なところ、私としては驚いたというか…。

私は製造の利益率向上を目指す役割なので、作業効率を最優先に考えていました。パウダースノーチョコレートは発泡させる工程で気泡の穴が表面に現れたり、膨らみが不均一になることがあり、見た目の品質にばらつきが出やすいため、販売可能な製品としての基準をどう設定するかで生産量が変動します。「効率を考慮すれば、この見た目でも大丈夫ではないか」「これは許容範囲内だ」と作業を進めていたのです。

ところが、効率重視の企業もある中で、中西さんの考えはそれとは正反対で、そのことに驚かされましたね。そこから私の考え方も変わりました。

中西:「ゆきだるま」は長い歴史を持つ山親爺の初の純粋派生商品なので、妥協は許されないという強い意志がありました。

作業効率も大切ですが、効率を追求しつつもパウダースノーチョコレートの品質を高いレベルに持っていくことは可能だと信じていました。限られた時間の中で、チーム全員が献身的に取り組んでくれたことに心から感謝しています。

さらに、この商品の完成には、関係各社様のご協力も不可欠でした。千秋庵としての商品開発であるにも関わらず、各社のご担当者様が本当に親身になって開発をサポートしてくださいました。この場を借りて、心から感謝申し上げます。

山親爺ゆきだるまのパッケージ

― 山親爺ゆきだるまのパッケージは、どのように決まりましたか?

中西:初期と現在の山親爺のCMの世界観を繋ぎ、デザイナーの嶋田さんと話しながらイラストに落とし込んでいきました。「ゆきだるま」のイラストは、山親爺の丸缶に登場する親子熊の物語の続きを描いており、森の中を上から見下ろす構図の中で、子熊が転んで雪だるまになっている様子が描かれています。「ゆきだるま」の商品パッケージには、そんな物語が広がっています。

この新商品を通じて、山親爺を様々な世代の方々に知ってもらいたいと思い、お土産品または自家消費用の商品といった特定のカテゴリーにはせず、幅広い用途でお楽しみいただけるようにしました。多くの人々に「ゆきだるま」を楽しんでいただき、定番の山親爺への関心も高まれば嬉しいですね。

川口:チョコレートを使用した常温での販売可能な商品として、市場に流通しやすい箱入りで提供しています。日本全国を視野に、これまでにないターゲット層に広くリーチするお菓子としての可能性に期待しています。

100年を迎える山親爺のこれから

― たくさんのお客様に「ゆきだるま」をお求めいただいておりますが、この反響を受けていかがでしょうか?

高橋直:自分が担当した商品がたくさんのお客様にお求め頂いているのは純粋にとても嬉しいです!

毎日のように完売するほどの需要がある中で、製造ラインの強化が急務です。製造量を増やしながらも品質を維持できる方法を探求しています。チーム全体で品質基準を共有することが不可欠です。商品の背景を深く理解し、中西さんの求める品質基準に基づいて、意識高く製造に取り組むことが、高品質を維持しつつ作業効率を向上させる鍵だと考えています。

目指すべき品質を基に逆算し、そこから絶対に達成すべき品質を目指してオペレーションを設定し、チーム全員が納得し結束しながら進めています。皆さんの熱意が感じられ、品質に対する意識が非常に高いと思います。

中西:「熱心な素人は玄人に優る」を体現する現場になってきていますね。千秋庵の商品開発担当は、私を含めて製菓学校を卒業しているわけでもなく、お菓子作りのプロフェッショナルではありません。また、製造メンバーも初めて製造現場に立つ方が多い中で、熱意を持って取り組んでいただけて嬉しいです。

中西:川口さんは、94年間変わらずに受け継がれてきた山親爺の新商品を作ることに対して、不安はなかったですか?

川口:不安よりも、ワクワクする感覚の方が大きかったです。山親爺はシンプルでありながらも風味が強く、新商品の開発は困難を極めましたが、試行錯誤の末、何とか形にすることが出来ました。エアインチョコのアイデアに辿り着くまでは膨大な時間がかかりましたが、その後は急速に開発が進展しました。それが面白いと感じましたね。

「雪だるまという着想」を得てからはアイデアが広がり、パッケージ等も次々と決定していきました。ターニングポイントを機に物事が一気に進むという経験は、とても楽しかったですね。

中西:私としては、山親爺の新商品開発に、創業家以外の者が担当するということでプレッシャーもありました。紆余曲折ありましたが、山親爺の生地を使用し、正当に進化を遂げた商品になったと思っています。

川口:最初から「こうしよう!」と思い描いて生まれた商品ではなく、多くの方々のサポートを頂きながら、手探りの中で考え抜き、ようやく辿り着いたものでしたね。この会社の規模感だからこそ、利益を追うだけではなく、こういったスペックの商品を作ることができたのではないかと思います。

中西:2030年に山親爺は札幌千秋庵で販売を開始してから100周年を迎えます。2030年には再び北海道の誰しもが山親爺を知ってくださっていると嬉しいです。「ゆきだるま」がそのきっかけとなる商品として成長してほしいと思っています。

|編集後記|

おかげさまで好評の「ゆきだるま」。手探りで始めた開発当初は失敗の連続。困難を極めましたが、ある試作をきっかけに商品化の歯車が回り始めました。今回の記事を通して、開発の背景を知っていただき、「ゆきだるま」はもちろん「山親爺」にも興味を持っていただければ嬉しいです。

多くのお客様に商品を届けできるよう、製造メンバー一丸となって取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。