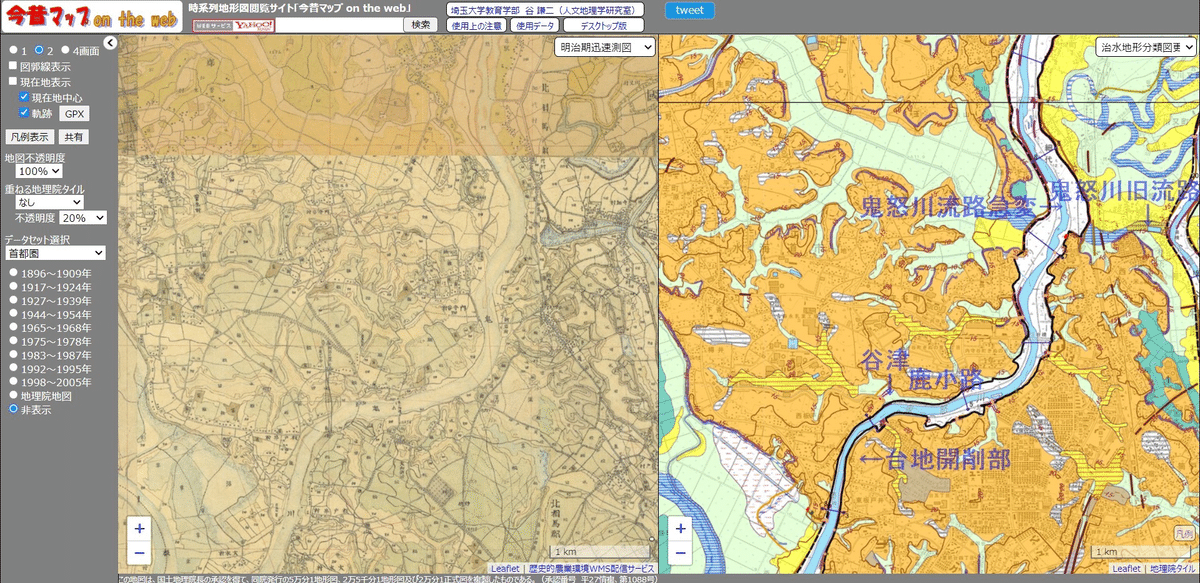

鬼怒川と利根川をつないだ江戸時代の台地開削の地を訪ねる(茨城県守谷市・常総市)

「鬼怒川 小貝川 : 自然文化歴史」の「河道の付け替えと分離」を読む。1615-1624年、寺畑(茨城県つくばみらい市)で小貝川と合流していた鬼怒川を南に流す河道を開削し、小貝川と分離、利根川と連結。台地(治水地形図のオレンジ)を約8kmも開削する伊奈忠政・忠治兄弟が主導した大工事が行われた。

台地開削部出口の滝下橋

台地の開削域を流れる鬼怒川を滝下橋(茨城県守谷市)から眺める。北関東から水を集めた大河が流れる狭い谷。

滝下橋から鬼怒川の下流方向を眺める。ちょうど台地の開削域を出たあたりに、瀬のように流れが速くなる急傾斜があるようだ。この先で、鬼怒川は利根川と合流する。

滝下橋の下流の鬼怒川にある瀬のような急流。出来るだけ近づいて撮影。河床に段差があるのだろうか。

滝下橋の下流の鬼怒川にある瀬のような急流には、一部、テトラポットも置いてあるので人為的な段差のようにも思えたが、空撮画像でもはっきり見える段差の瀬のラインは開削前の下総台地の縁のラインと合うようにも見える。

滝下橋下流の段差は固い地層の現われかもしれない。「市民のつくった守谷史」は、江戸時代に行われた台地の開削の際、固い地層にあたって難工事となったと述べる。工事を担当した地元の村々では安全を祈願した三つの香取神社(三香取)が現在も開削ルート沿いに残る。「守谷町史」によると成田層の中の貝化石が豊富な地層のようだ。印西でよく見られる木下貝層に対応する地層か?

橋の名前にもなっている滝下という地名。広報もりやにある「滝山・滝下の地名の由来」によると、鬼怒川開削の際、現れた固い地層が鬼怒川の流れに段差をつくり、滝のような流れが現れた、それが滝下という地名の由来だという。

滝下橋近くにある清瀧寺。鬼怒川の開削工事の際に移転し現在の地にあるそうだ。

三香取

常陸台地を切り通された鬼怒川。江戸時代に開削を担当した村には香取神社がまつられ、今でも「三香取」と呼ばれていると「市民のつくった守谷史」。春の三香取を南から巡ってみた。

清瀧香取神社

三香取の一つ、清瀧香取神社(茨城県守谷市)。滝下橋そばに鎮座。開削を担当した坂戸井村の鎮守。

清瀧香取神社には、社殿側だけでなく、鬼怒川側にも鳥居がたっているのが特徴。明治迅速測図によると神社が鎮座する台地を下ったあたりに渡船場があったようだ。「守谷わがふるさと」によると、1956年に滝下橋が架けられるまで存在したという。斜面の鳥居は渡船場からの参道の名残か。

鹿小路

鬼怒川の開削工事の際に祀られた「三香取」を巡ろうと、台地を開削された鬼怒川に沿って北上。常総市域に入ると鹿小路(茨城県常総市)という歴史ある集落。タブノキが立派なお堂を見つける。

鬼怒川沿いの鹿小路には鬼怒川を渡る「鹿小路の渡し」が存在。1576年頃の文書にも「北条氏尭が鹿子内の渡りを越えた」と記述あり。鹿小路の谷津は江戸時代の台地の開削前から鬼怒川の水が襲来し湿地と化していた地域と「市民のつくった守谷市」は推定。

鬼怒川沿いの鹿小路。開削前には湿地帯だった鹿小路に鬼怒川は谷津に沿って導かれたようだ。台地の開削距離を出来る限り短くするための江戸時代の人々の知恵だろう。

大山新田香取神社

鬼怒川の開削工事の際に祀られた「三香取」を巡る。鬼怒川を北上し、ようやく二つ目の大山新田香取神社(茨城県守谷市)へと到着。

大山新田香取神社は鹿小路の渡しの対岸。

大山新田香取神社は鬼怒川の開削工事の際に祀られた「三香取」と「市民のつくった守谷史」にあったものの、日本歴史地名体系では天正年間に下総相馬氏による創建とある。

大山新田香取神社の社殿の裏の森を抜けると真新しい樋管の堤防。そこはもう鬼怒川。

大山新田香取神社の社殿の裏から鬼怒川に沿って少し歩くと川の一里塚とある公園。大岩のモニュメントには鬼怒川の歴史が語られている。板戸井の開削は中国の赤壁に比較される名勝だったという記述に目をひかれる。

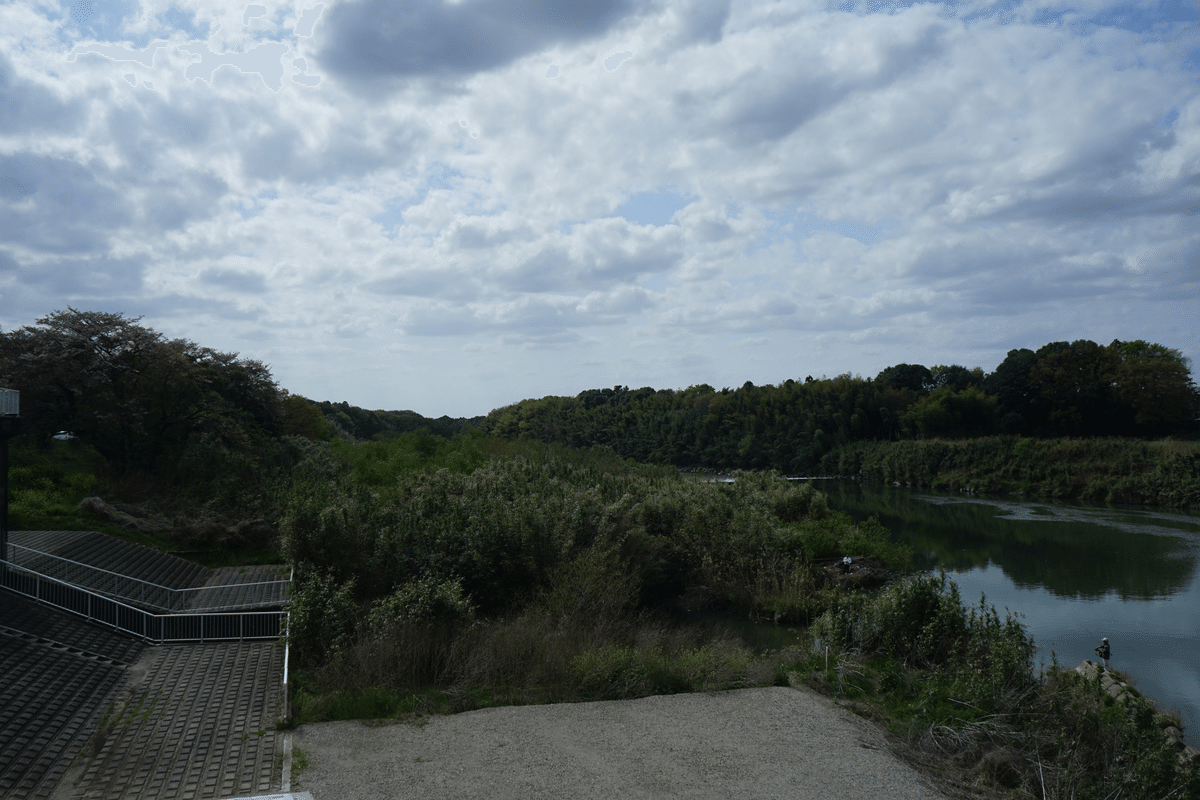

大山新田香取神社近くの川の一里塚から、かつては中国の赤壁と比較された名勝地だったという鬼怒川開削部を望む。

川の一里塚から、鬼怒川を眺めていたところ、瀬のようになっている場所に目が留まる。人工的な低い堰があるだろうか?

長ノ入香取神社

鬼怒川の開削工事の際に祀られた「三香取」を巡る。3つ目の長ノ入香取神社は鬼怒川の堤防のそばに鎮座。

長ノ入香取神社は台地の端に鎮座。一帯は複雑な低地と台地の地形。開削前の鬼怒川はこのあたりで南から東へと流れ下る方向を転換していたために台地の破壊が進んだと「市民でつくった守谷史」。

鬼怒川の真新しい堤防と一体化する長ノ入香取神社。

長ノ入香取神社近くの鬼怒川堤防上から北西の谷津を望む。日本歴史地名体系によると、谷津にあった小谷沼の新田開発により1700年頃には水田が増加したが、18世紀後半の鬼怒川河床上昇による排水不良で、再び沼へと戻ってしまった歴史を持つという。

利根川と鬼怒川の合流点

利根川と鬼怒川の合流地点をカシミールスーパー地形で味わう。

利根川と鬼怒川の合流地点はGoogle Mapによると剣先という地名。入り口は大木の畜産団地。かさ上げされた土地にある畜産団地で、菅生調節池が湛水しても沈まない。

利根川と鬼怒川の堤防が合わさる場所まで舗装路が通じている。

堤防の外側の河川敷は牧草地と想像。

利根川と鬼怒川の堤防が結合し、1本となった堤防上の道の最後では河川敷へと下る。

利根川と鬼怒川の合流部の河川敷には花が彩る広場があった。模型飛行場として利用されている広場。

利根川と鬼怒川の合流部。とことん先っちょまで行ってみようとしたところ、なかなか歩くのがしんどい藪になってきた。

利根川と鬼怒川の合流部のとことん先っちょ。これが限界。左が鬼怒川で右が利根川。

春の剣先は、道の両側に菜の花が咲く絶景スポットでもある。