福岡堰(茨城県つくばみらい市)

茨城県つくばみらい市の福岡堰。1625年に関東郡代・伊奈忠治の指揮により、小貝川沿いの新田開発のために建造。その後、幾度もの改修を重ね現在も現役の重要な水源。

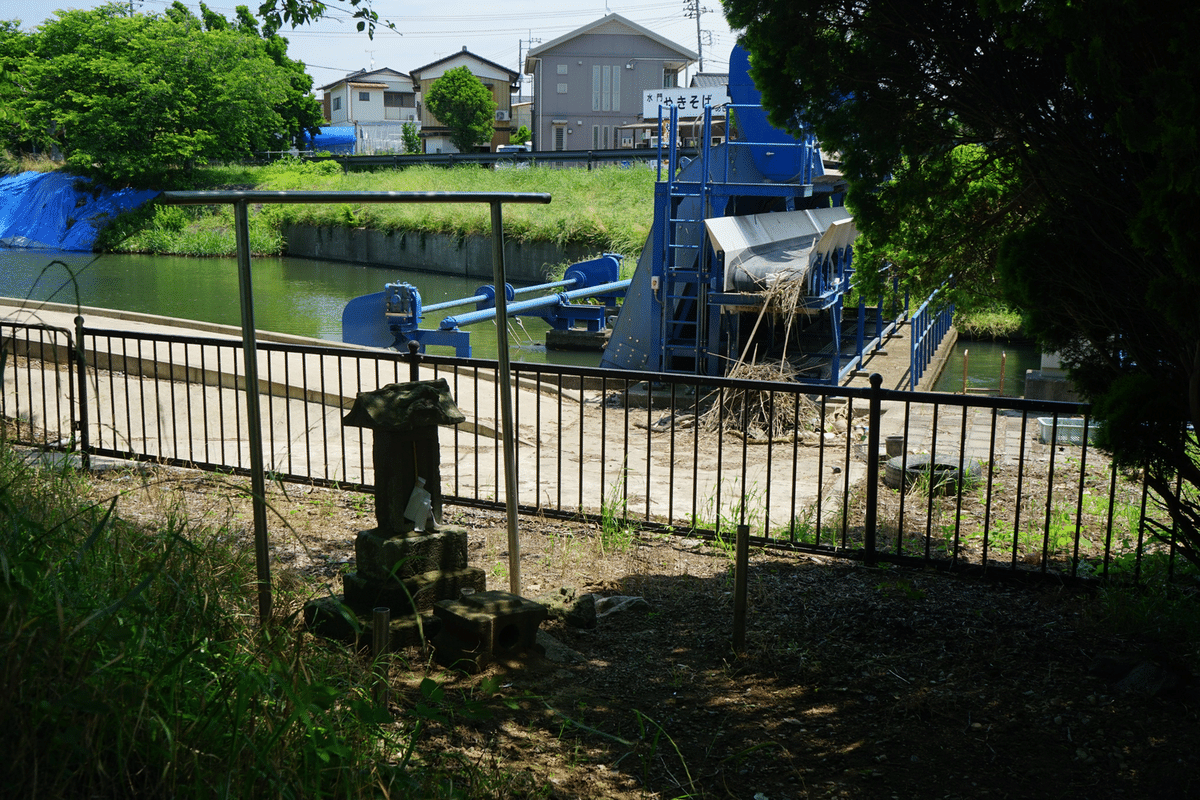

堰により貯まった水の一部が用水として導かれている。小貝川へと向かう水は滝のように堰から落ちている。この水位差が用水を広く行き渡らせる位置エネルギーになるか。

福岡堰から導かれた用水は台地の直下(台通用水)と小貝川の自然堤防沿い(川通用水)に導かれていく。少しでも高い場所に用水を通して、より低い氾濫原の水田に水を行き渡らせる工夫と想像。動力の無い時代の知恵を垣間見る。明治迅速測図で味わう福岡堰と用水。

福岡堰と利水に関する面白そうな論文を発見。

常陸台地の開発 (水田を中心に) 地形より見た農業の土地利用について (II)

福岡堰に寄り添うようにある森の中に鎮座するのが伊奈神社。福岡堰の建造を指揮した伊奈忠治を祀る。結構新しくて昭和16年に創設とのこと。

福岡堰が潤す水田地帯には、合併により伊奈村が1954年に誕生し、1985年には伊奈町になり、2006年の合併によるつくばみらい市誕生まで存続。福岡堰をつくった伊奈忠治への尊敬からつけられた村名・町名だったようだ。ちなみに伊奈氏屋敷跡がある埼玉県伊奈町は、伊奈忠治の父の伊奈忠次にちなんだ町名とのこと。

福岡堰で取水された後、揚水はしばらく小貝川と並走し、つくばみらい市福岡で小貝川の堤防の中に入り、台通用水と川通用水に分岐し、谷原三万石と呼ばれる水田地帯を潤す。中通川・台通用水・川通用水は、江戸時代の新田開発で造られ始め、鬼怒川から分離された小貝川の氾濫原を広大な水田地帯へと変えた。

福岡堰で取水された後、しばらく小貝川と並走する導水路に沿って、桜で有名な福岡堰さくら公園がある。

公園内に立つ谷原三万石と各用水の解説。台通用水・川通用水・中通川をさらに細かく分けた名前があるようだ。

小貝川と並走する導水路の眺め。

福岡堰からの導水路は、台通用水と同じく、台地下の標高の高いところを通され、位置エネルギーを保つ工夫が施されているようだ。明治迅速測図とカシミール地形図で味わう。(断面図では小貝川・導水路水面は出っ張ることに注意)

福岡堰からの導水路と小貝川との並走が終わる台通用水・川通用水の分岐近くでは、堤防を挟んで小貝川と導水路とは結構な水位差ができている。

水位差が大きくなった導水路と小貝川の間の堤防には水門がある。導水路と小貝川との水位差を味わう。福岡堰とこの水門で用水の水位を調節していると想像。

福岡堰からの導水路のそばには水神様。江戸時代からの守護神だろう。

谷原三万石を潤す台通用水と川通用水は、小貝川と並走する導水路が堤防をくぐってすぐに分岐する。