足高城(茨城県つくばみらい市)

「図説 伊奈のあゆみ」によると、足高城は足高岡見氏の本拠。1587年の多賀谷氏の攻撃の際には小田原北条氏、下総の高城氏・豊島氏も加勢したが多賀谷氏による泊崎城築城によって牛久城との連携を分断され、落城。多賀谷氏に落とされた岡見方の小張城・板橋城とともに常総戦国誌の歴史舞台。

足高城域には城中という地名が残る。郭のあった場所には城中八幡神社。

足高城の物見台といわれる小山が城中八幡神社そばにある。その上には石仏・石塔がいくつも。

城中八幡神社境内の足高城の土塁と空堀。立体視画像付き。

足高城があるのは牛久沼からつづく低地帯に突き出した半島の先端部。

足高城周辺を歩く。郭だった可能性も考えられている台地の一角に鹿島神社を発見。鳥居からお神酒のわら細工がぶら下がっていた。牛久・龍ヶ崎近辺でしばしば見かける風習。

大手門でも設けられそうなくびれ部分。北に延びる谷戸の谷頭でもあるが、自然地形なのか、もしくは空堀なのか。

先のくびれ部分を少し行くと、広大な畑。畑の中の小道を歩いて瑞源寺へ。

台地の南西の端にあるのが瑞源寺。こちらには由良国繁の顕彰碑がある。由良国繁といえば、小田原北条滅亡後に上野国から牛久周辺へと国替えになった一族。

足高城には台地狭窄部に大手橋を設け町場を守る構造があったという。多賀谷氏方の野口氏が、籠城方によって落とされた大手橋を架けなおし、攻めたという文書が残る。足高城の大手橋が存在したといわれる足高あたりを歩く。足高は相馬御厨の文書に出てくるくらい歴史のある集落。「相馬御厨」を域を示す文書に記載された地名をカシミールスーパー地形で味わう。

集落の足高村は足高城の大手橋の外側に位置する。大手橋の内側の城域には栗山村と城中村。

足高城大手橋は台地の狭窄部に推定されている。

千手院の裏手から足高城大手橋が推定されている台地の狭窄部を見上げる。

足高城大手橋の台地の下には千手院。

千手院の美しい建築。日本歴史地名体系によると千手院は牛久藩に入った由良氏により1592年に建立。

足高の集落に入る。

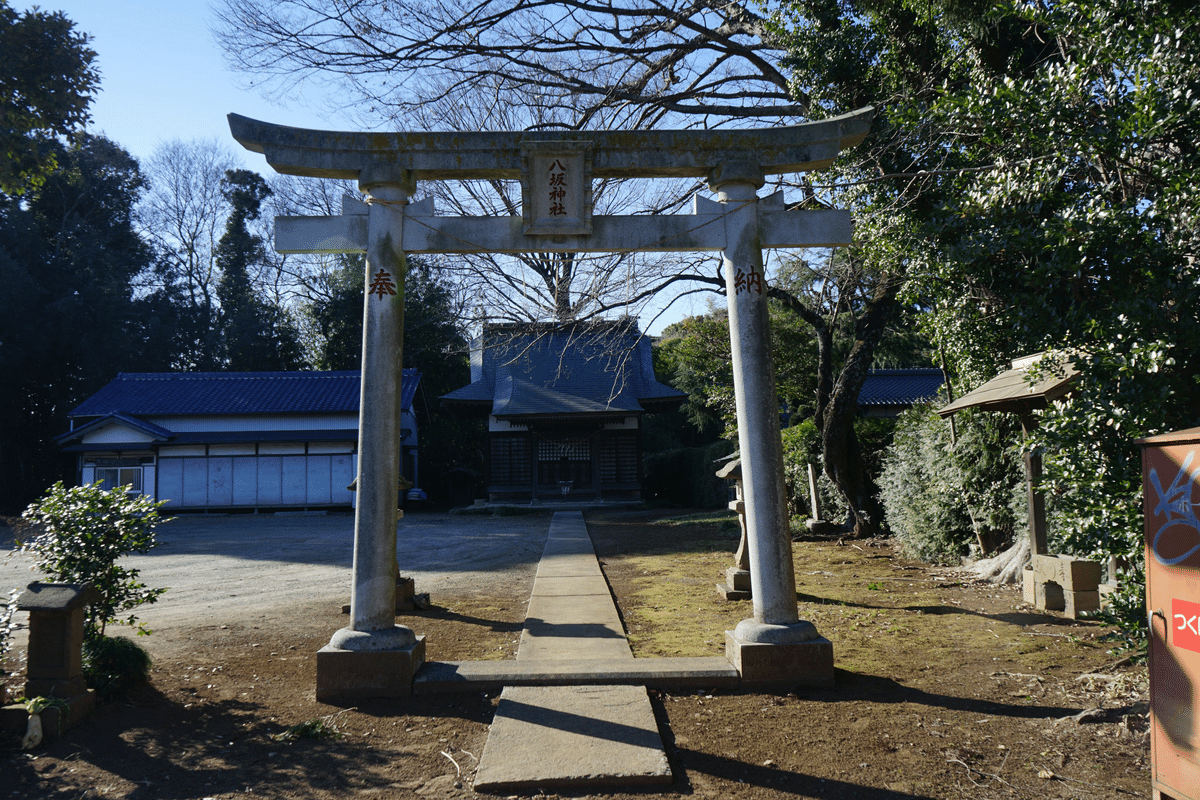

足高の集落には八坂神社。日本歴史地名体系によると、天正年中(1573―92)の創建伝承。足高城があった時代かもしれない。

足高の集落内の道の少し膨らんだ場所の路傍には高札場跡を示す標柱。

足高の集落の通りを北西に行くと、いったん台地から下り、また上がる。まるで台地を人為的に掘り切ったような地形。この堀切のような地形により、足高城や足高の集落は孤立台地になっている。

堀切のような地形の底から、低地に向かってのびる谷を眺める。