別所と古代寺院(千葉県印西市)

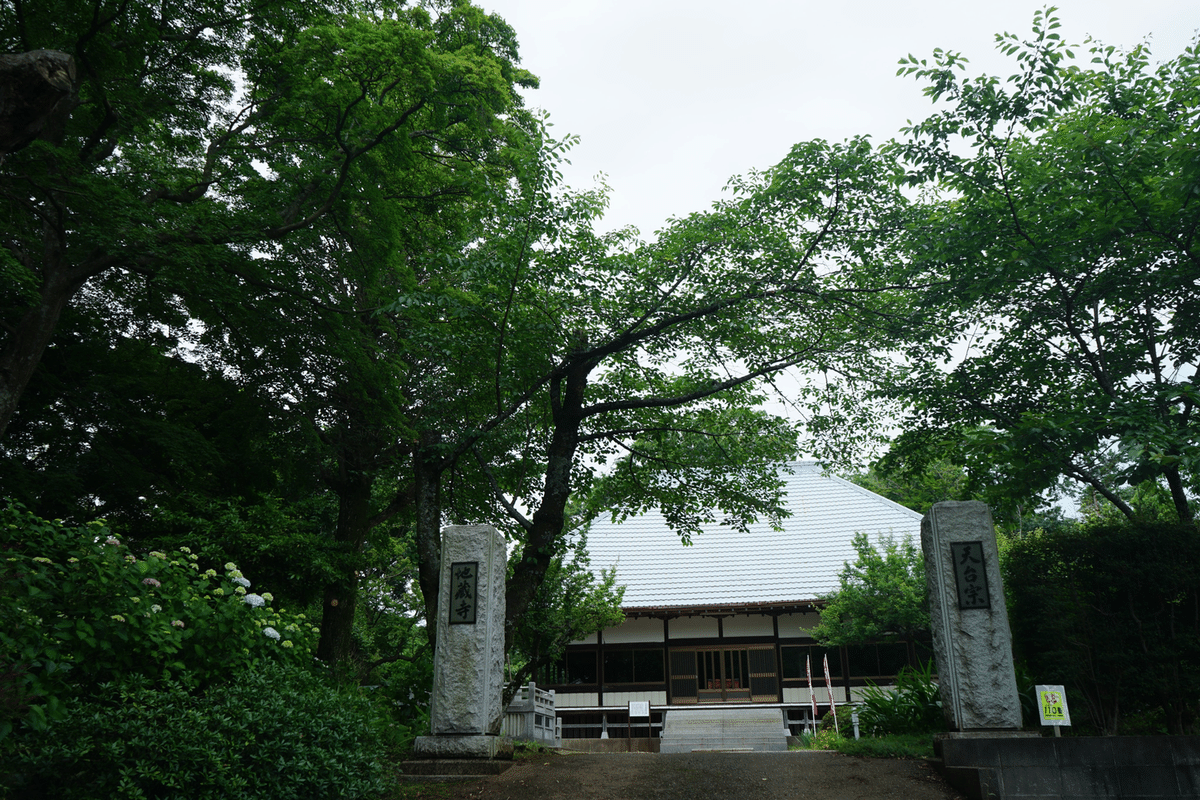

宝泉院地蔵寺を訪ねる

宝泉院地蔵寺は鎌倉時代の地蔵菩薩像がご本尊。別所の中世を語る文化財だ。地蔵寺のWEBによると、その開山は承和(834-848年)に遡る。慈覚大師の言上により仁明天皇の勅願所として開山。八ヶ寺の堂塔を建立とある。想像以上の大寺院ではないか。

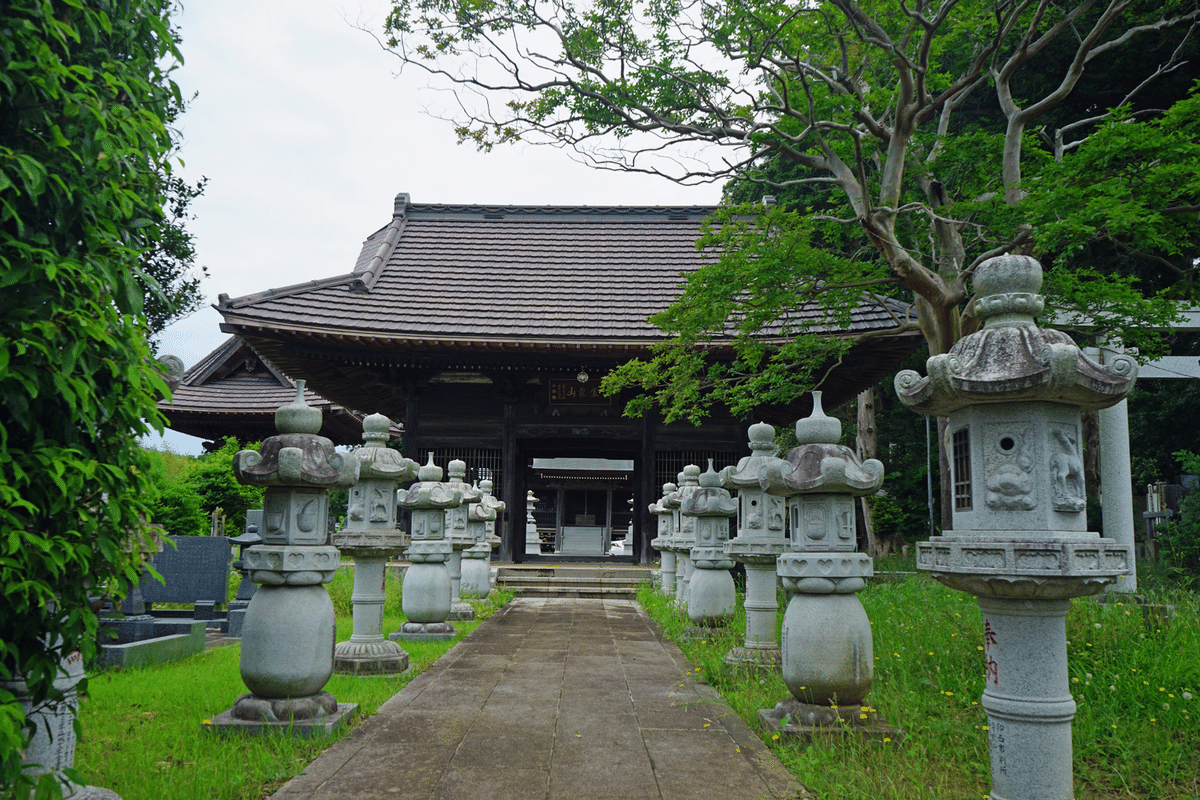

宝泉院地蔵寺から更に北にゆくとあるのが地蔵堂。仁王門の奥に地蔵堂がある。こちらが本堂のように思えるくらい立派な印象だが、地蔵寺のWEBによると地蔵寺の本堂とは別の地蔵堂らしい。

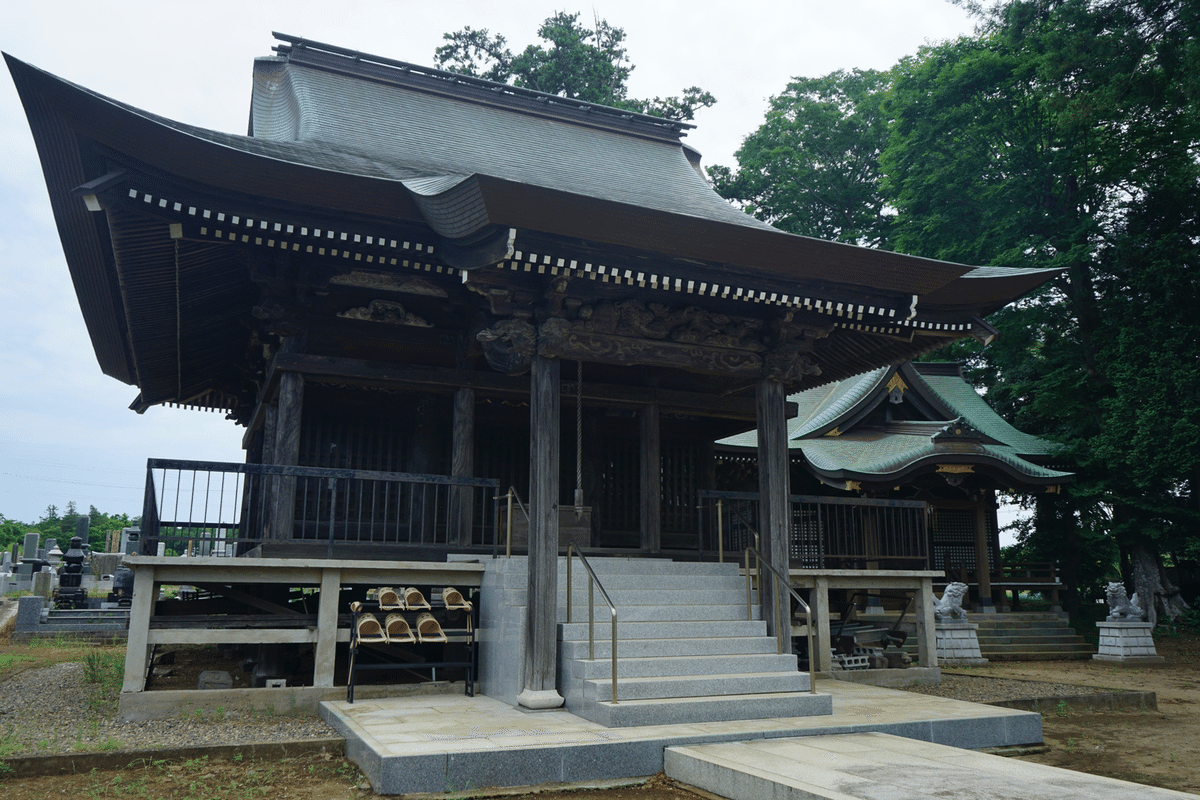

地蔵堂は1759年に建立。すぐ隣には熊野神社がある。

木造地蔵菩薩像など中世に遡る文化財があるだけでなく、中世に遡る郷土芸能もあるようだ。800年前から現在まで伝わるという「別所の獅子舞」は市指定無形民俗文化財。

古代寺院を文献からたどる

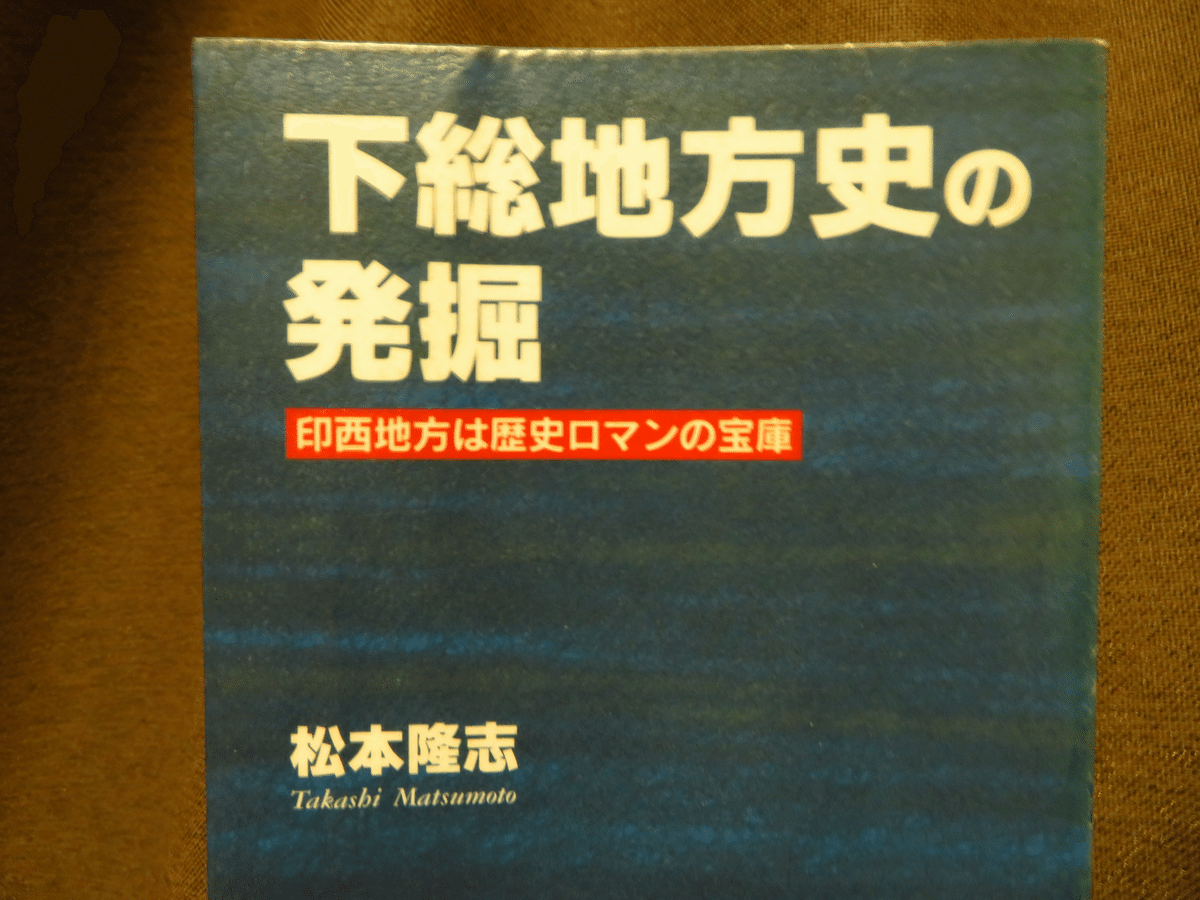

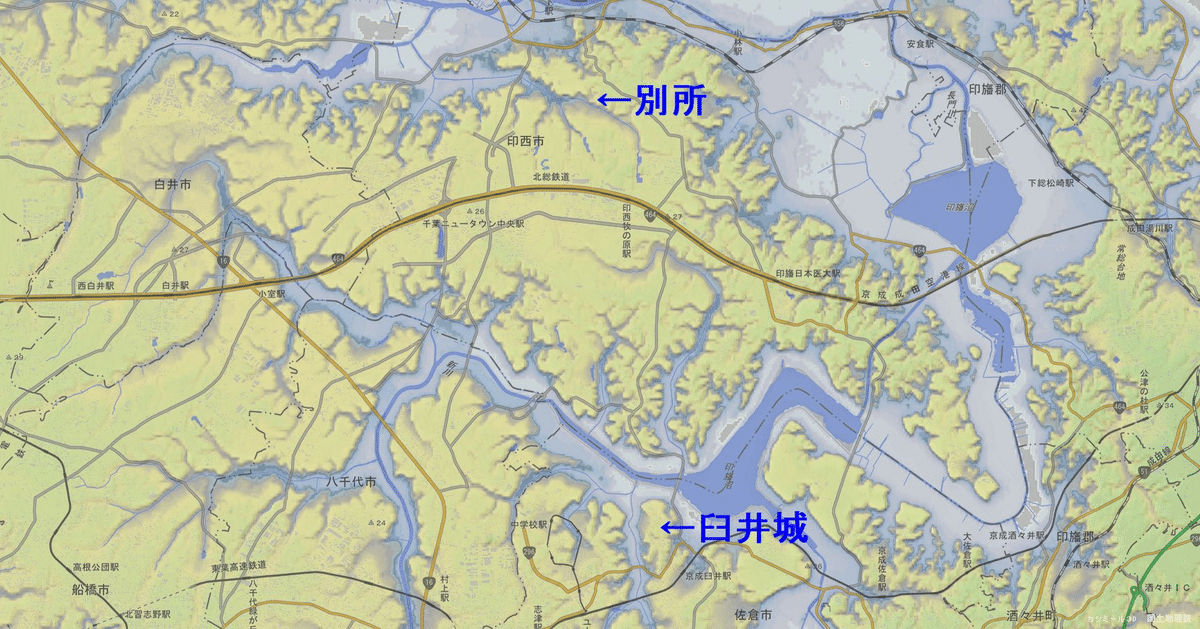

千葉県印西市別所は八ヶ寺を持つ巨大寺院があったという歴史を地蔵寺で知る。そんな中、「下総地方史の発掘」という書籍に出会う。著者の仮説によると別所は木下廃寺という古代寺院との関りで開山し、戦国の兵火に消えた巨大寺院が点在する集落だった。

「下総地方史の発掘」では字名を頼りに地蔵寺(千葉県印西市)の八ヶ寺の位置の推定を試みている。その中で参照されている文献の中に「印西市の小字地図」がある。涎が出そうな文献だが、ネット上では情報が見つけられない。「下総地方史の発掘」では、参考にしているもう一つの文献が印旛郡誌。大正2年の文献で、印旛が細かい村々に分かれていた時代の各地域の地理歴史がまとめられている。現在は国会図書館のデジタルコレクションで閲覧出来て驚く。

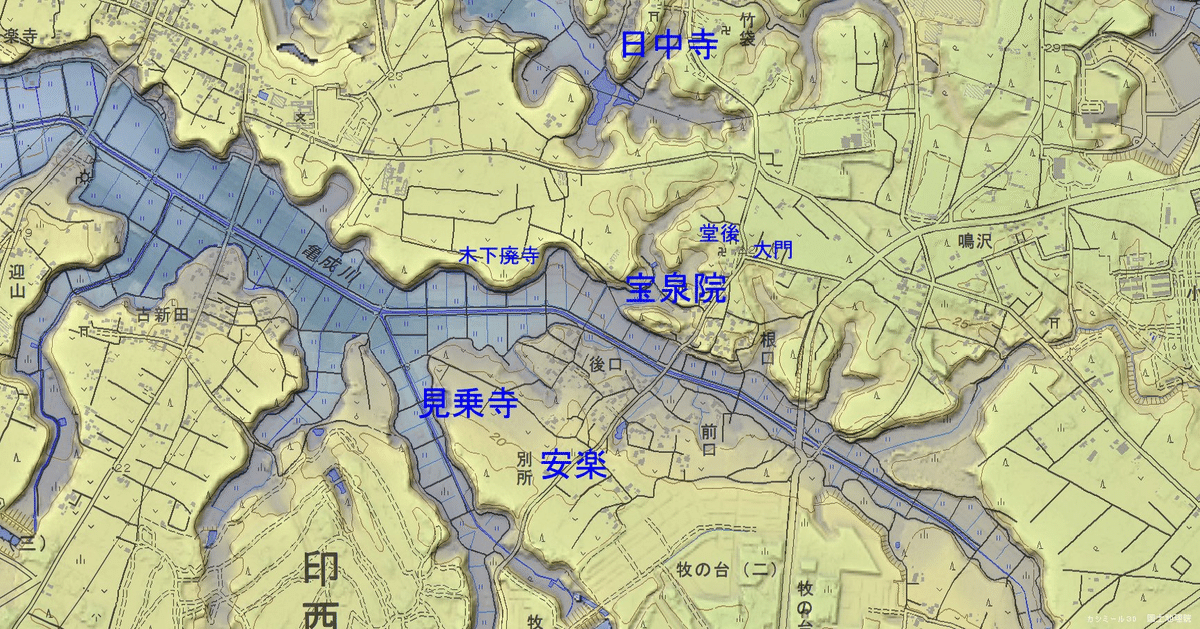

「下総地方史の発掘」によると、寺院を匂わす小地名として別所集落で見つかるのは堂後・大門・見乗寺・安楽・三蔵。別所の北にある竹袋寄りには日中地(印旛郡誌には日中寺)や全性寺といった地名。現存する宝泉院の他に、地蔵寺八か寺で確かそうなのは日中寺・全性寺・見乗寺と推定している。「下総地方史の発掘」では地名のヒントが得られたが、問題はその位置。残念ながら本の中でも図示されていない。明治迅速測図でも表れない地名ばかり。ただ一つ、日中地だけは1960年代以降の地理院地図に記されていた。

その他の地名の位置推定に役立ったのは、以前見つけてブックマークしておいた「ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地」。字名が付くことが多い遺跡の位置が示されたネット地図である。

寺院を匂わす地名の位置をいくつかの地図から推定してみたカシミール地形図。多数の寺院が別所に点在し、寺院集落?を形成していたような雰囲気が感じられる。竹袋にあったという全性寺の位置は分からなかったのが惜しい。安楽遺跡からは古瓦が出土するらしいので寺院の可能性が大きそう。

古代寺院の栄枯盛衰

「下総地方史の発掘」では、ヤマト王権の支配が仏教とともに東北へと広がる過程で、前線基地として、その後は兵站基地として木下廃寺のある下総が位置付けられたと推定。やがて前線・兵站が北へと移動し、木下廃寺は衰退。

「下総地方史の発掘」では、承和3年(836年)に仁明天皇の勅願所として別所の地蔵寺が選ばれた理由も、木下廃寺が続いていたか、あるいは廃寺となってたとしても、その歴史から別所が重要な地と認識されていたからと推定。

地蔵寺が巨大寺院として華やかなだった中世を経て、戦国期には臼井城主原氏の祈願所となったと「利根川図誌」を引き「下総地方史の発掘」は述べる。仁明天皇の勅願所だったことにあやかったのではと推定。戦国末期には兵火にあい衰退するが、火を放ったのは原氏と述べている。

木下廃寺跡を訪ねる

木下廃寺を訪ねた時には、「下総地方史の発掘」をまだ手にしておらず、廃寺の存在は知っていたものの、地蔵寺や別所集落との関係については想像も及ばず。廃寺跡には碑が立っているというネットの情報を得ていたが、正確な場所は全く不明という状況での危うい探訪。結果的には碑にたどり着けなかった。

ただネットの情報を参考にした割に、「ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地」で示されている木下廃寺遺跡を大きく外すことなく、周辺を歩くことができていた。

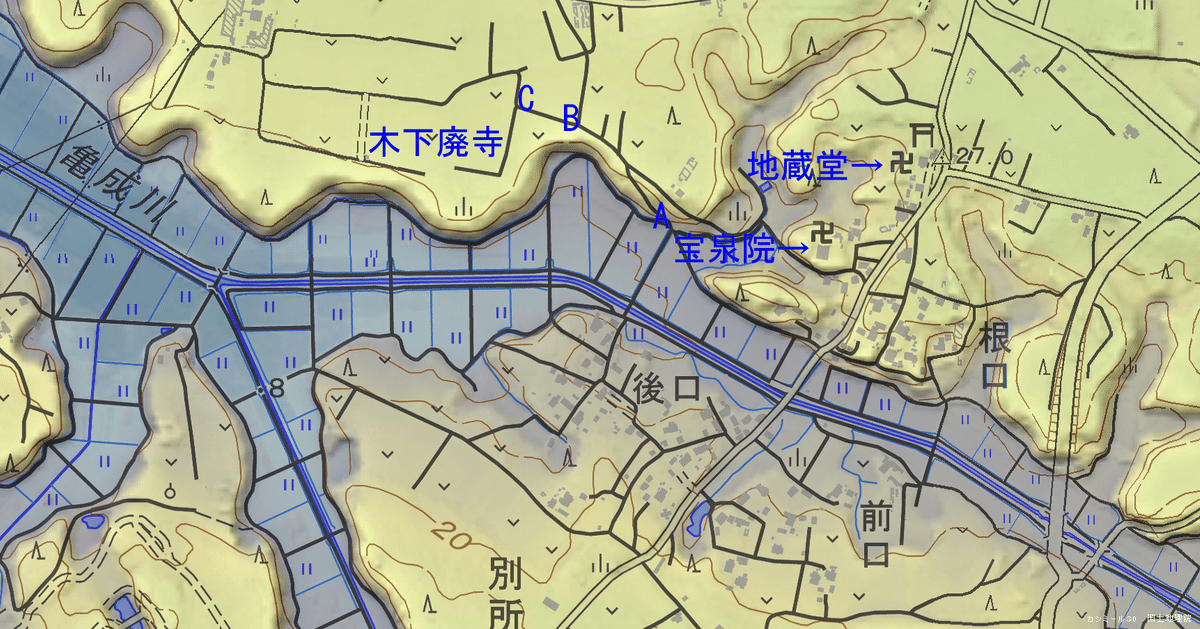

撮影地点は以下の地図。

木下廃寺探訪の出発は亀成川右岸の地点Aからの台地への登り。亀成川左岸の千葉段丘とは全く異なる急な斜面。

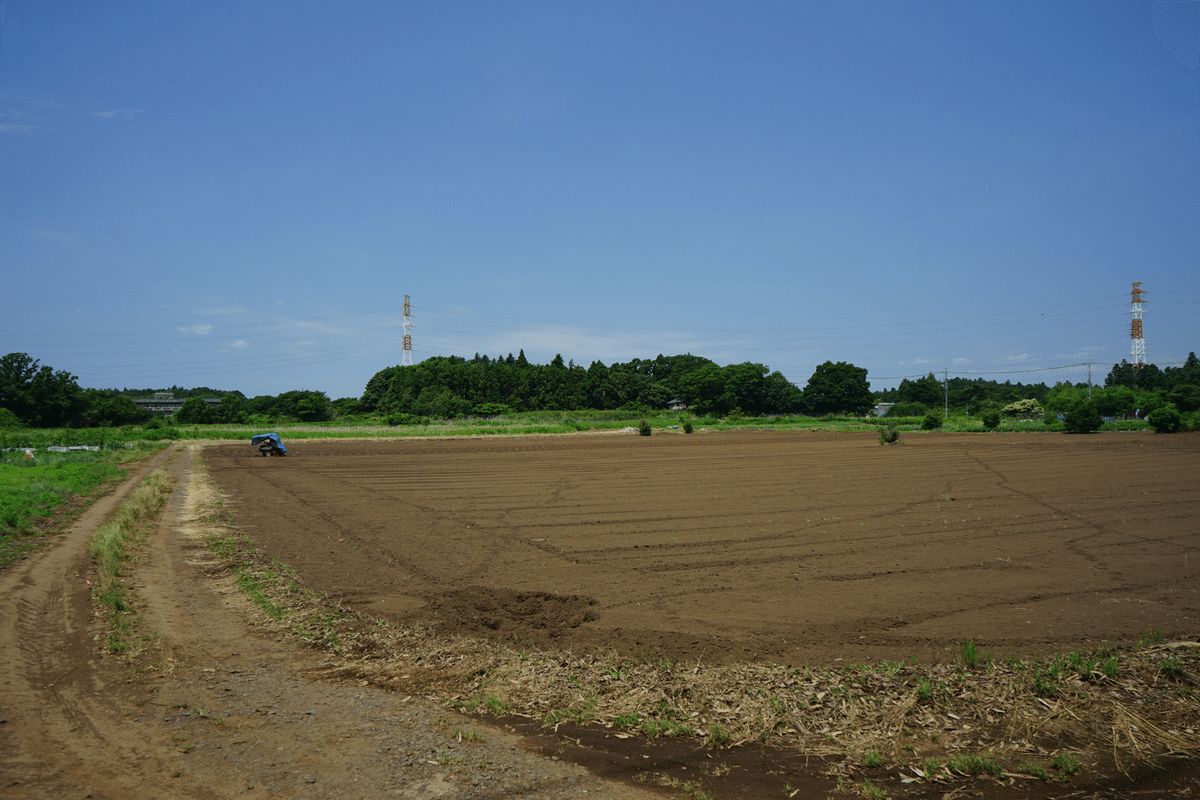

台地に上がると畑の風景(地点B)。ネットの情報で頼りにしたのはこの風景。改めて「ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地」を見直すと、別所廃寺跡は目の前の畑のはず。

地点Bから西へ行くあぜ道を進んだ先に木下廃寺の碑があるらしいのだが、見つけることができず。日焼けしそうな日差しの中、地点Cあたりのあぜ道を徘徊する。「ちば情報マップ 埋蔵文化財包蔵地」を眺めると、廃寺遺跡の中を歩き回っていたことになる。

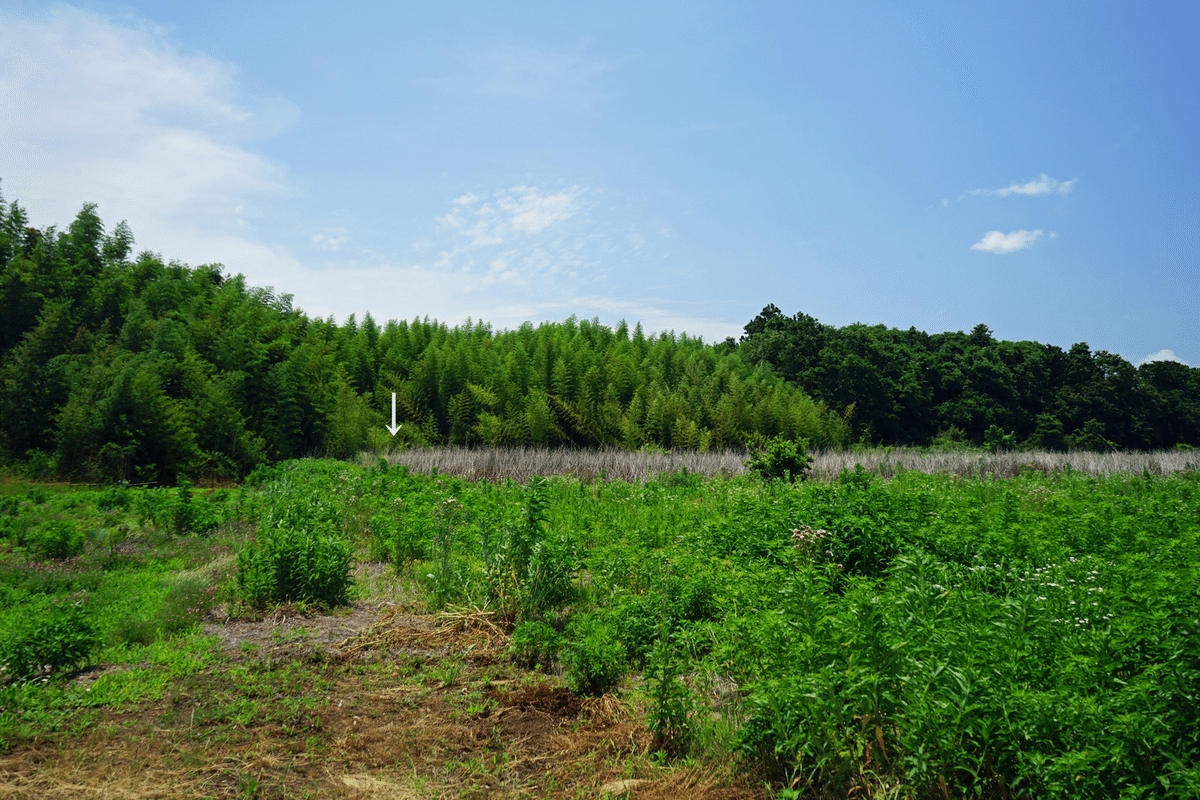

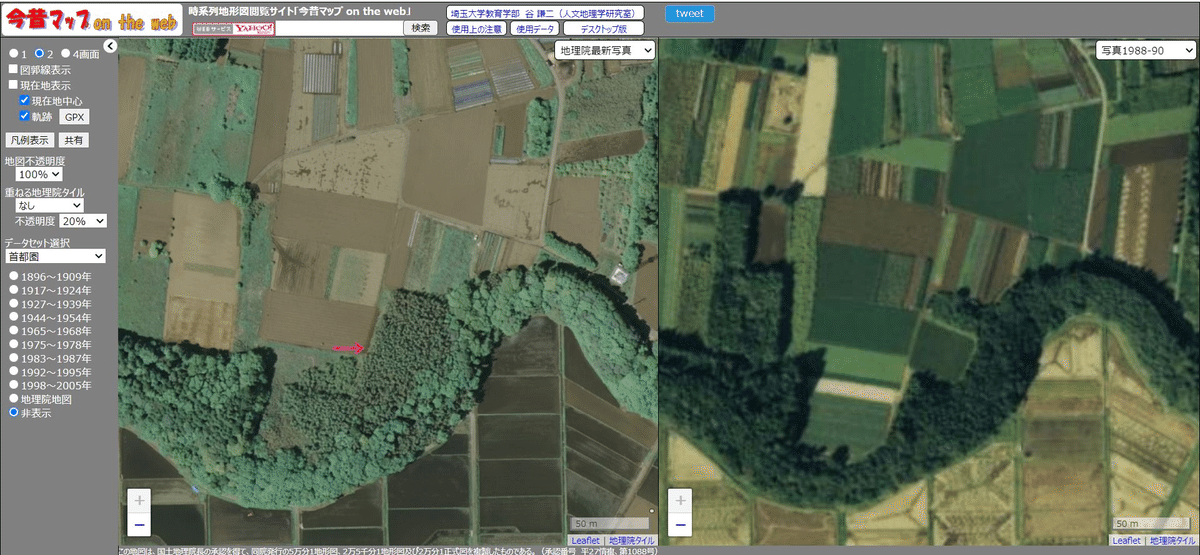

現地でネット情報と見比べた結果、かつては畑だった藪の奥(↓)に木下廃寺の碑があると推定。突入を試みるも、さすがに藪が深く断念。冬でも厳しいかもしれない。過去の空撮を見ると、比較的最近まで畑だったようだが、現在は耕作放棄地が広がっている感じだ。

木下廃寺を探訪してみたものの碑にはたどり着けず。ただ廃寺遺跡のあった畑を散々歩いてはいた。画像は、千葉県立風土記の丘資料館で木下廃寺の存在を知った際に見た瓦。