2024 洗足学園中 算数

初めての方はご一読ください。

<入試結果>

受験者平均点

第1回 37.2点/100点

第2回 44.1点/100点

第3回 47.2点/100点

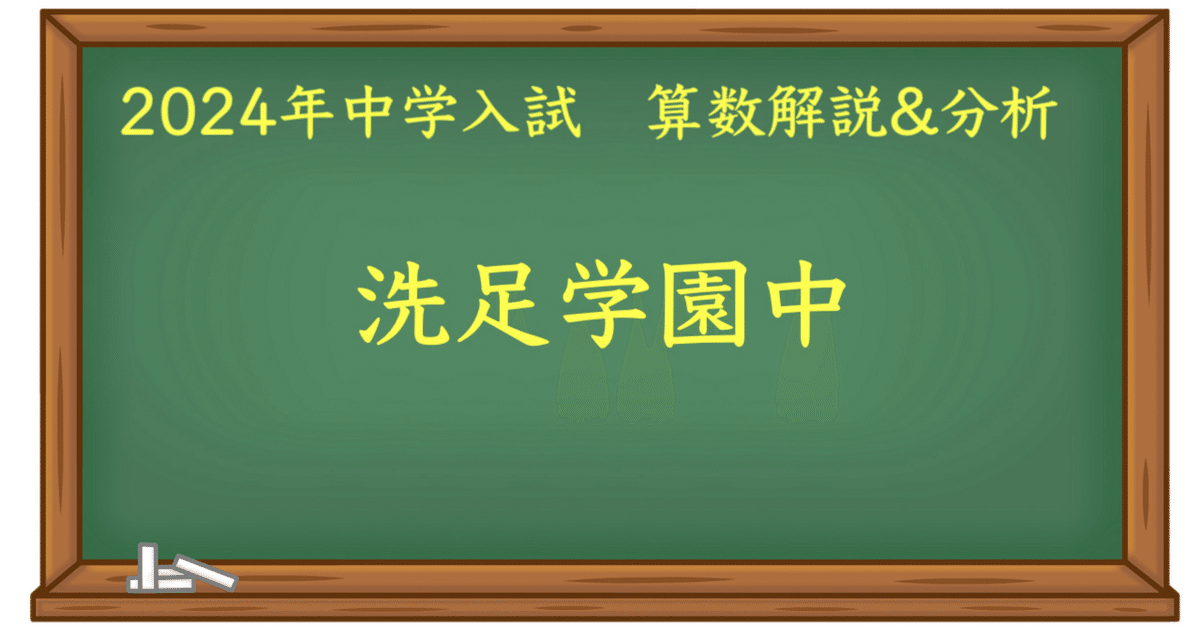

第1回入試

明らかに作業量・読解量の多い負担度の高いセットでした。

正面からすべての問題にぶちあたるのではなく、解ける問題を1つずつ確実に積み上げて45~60%得点できれば十分という内容でした。もちろん高い技術が要求される問題もあり、事前の準備も十分にしておかなければなりません。

1(1)A (2)A 2(1)A (2)B (3)B (4)B

小問から重ためのセットでした。はじめの3問は1つも落とせません。(2)~(4)は1つ取って次の問題に移りましょう。

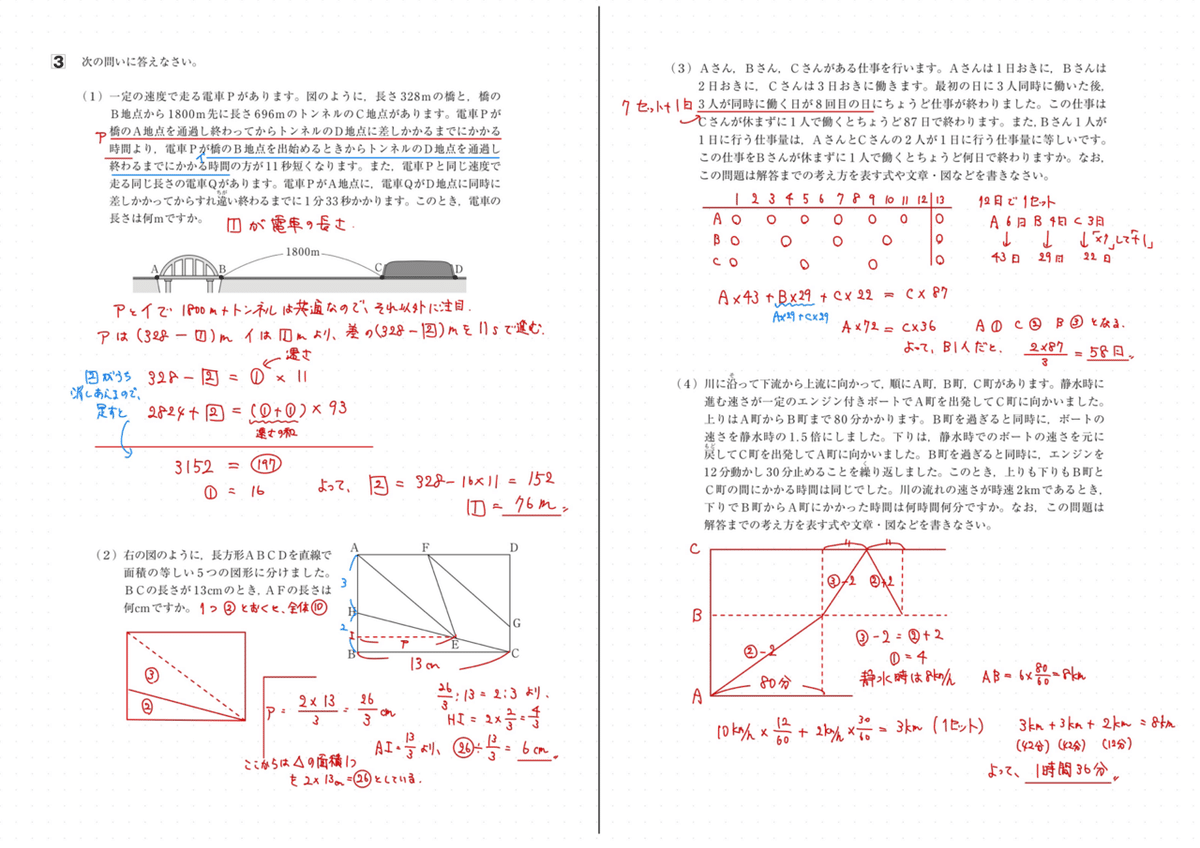

3(1)B (2)C (3)B (4)B

大問3は難易度こそB3つですが、処理にかかる時間が並大抵ではありません。詰まりそうなものは飛ばし、確信があるものだけ解くようにしましょう。

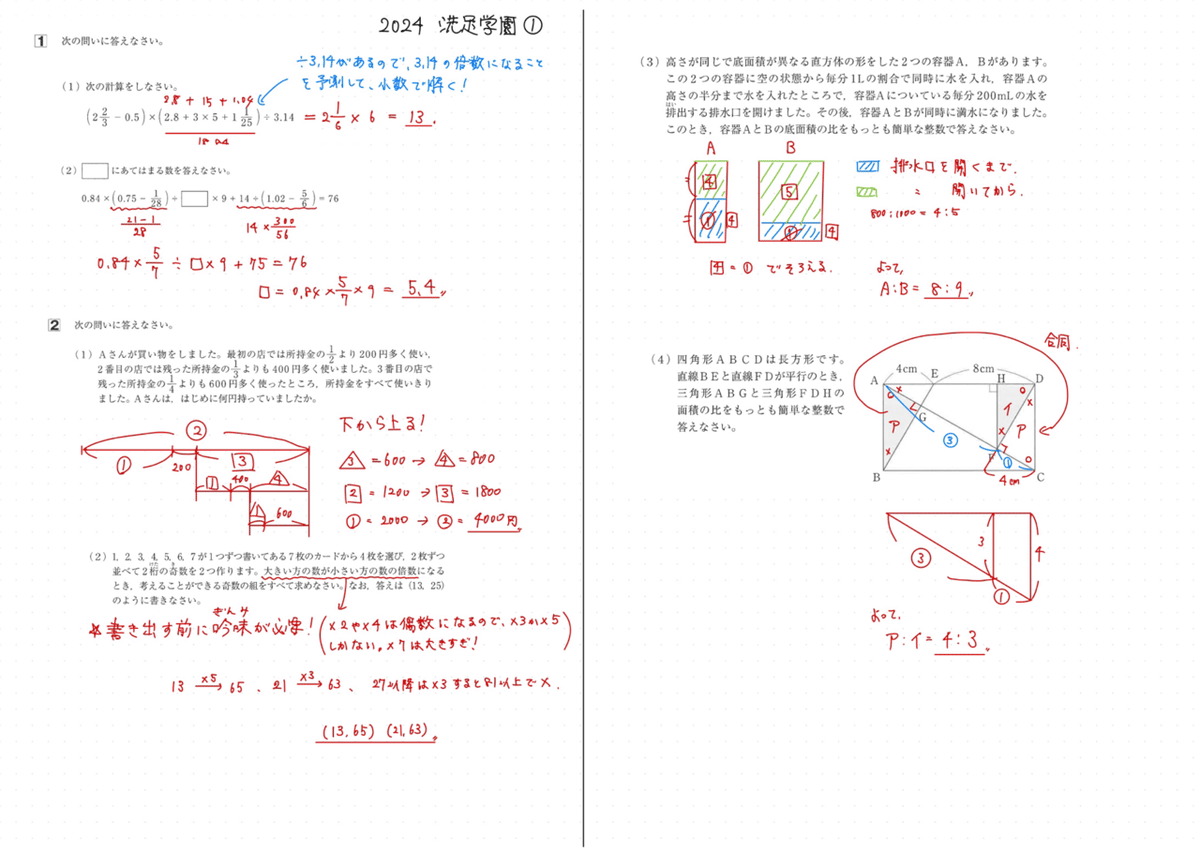

4(1)B (2)C (3)C

高い技術を求められる仕事算です。(1)さえ解ければ(3)まで見えてきます。この技術を持っていたかどうかで合否にまで影響しそうな大問でした。

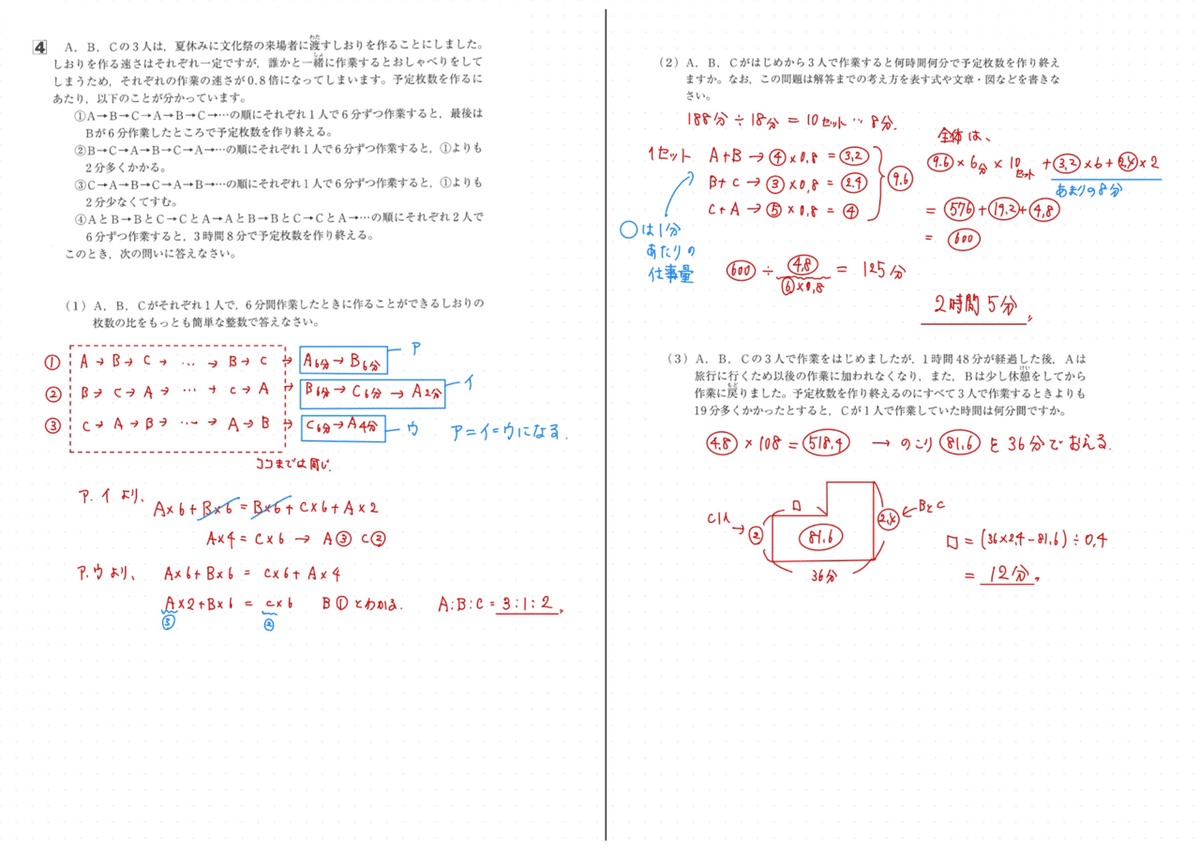

5(1)B (2)B (3)C

こちらも有名な山道問題を少しひねっています。作業量は少なくありません。時間さえあれば…という受験生もいたはず。

条件はみな同じですから、冷静に得点を伸ばすために取り組むべき問題を考えましょう。

第2回入試

1(1)A (2)A 2(1)A (2)A (3)B (4)B

前日よりはまだ取り組みやすいです。中央値の問題が入っているのは注目ですね。このくらいはしっかり正解したいところです。

3(1)C (2)C (3)B (4)B

前日よりも大問3はキツめ。特に状況整理が大変な(1)、見たことのない問題である(2)は相当大変です。最低1つ、出来れば2つ正解で十分でしょう。

4(1)A (2)A (2)B 5(1)A (2)C

ここで救いの大問がきました。ここは3つとも落とせません。冷静に処理できる時間があったかどうかが勝負の分かれ目でした。

(3)C

大問5は立体図形のかなり高度な切断です。男子の最難関校で見かけるような六角柱を切断する問題です。問われている技術自体はテキストのどこかで見かけるものですが、それを見破り突破した受験生はおそらくほぼいないでしょう。

第3回入試

1(1)A (2)A 2(1)A (2)B (3)B (4)B

大問2は相変わらず文章量が多いですが、これまでの2日と比べると何とかなる問題ばかりです。状況を整理する和と差の文章題や割合の文章題が多い今年の入試でした。

3(1)B (2)A (3)C (4)D 4(1)A (2)B (3)C

大問3は、相変わらずの文章量です。(4)はかつて灘中で出題されたテーマの流水算です。アとイの時間が等しくなることを事前に知っていないと詰まったのではないでしょうか。現時点での判断は「とばす」で正解だと思います。

大問4の食塩水の問題はよくつくられています。特に、(3)の組み合わせに関しては、一見AとQ、BとPを結びつけたくなるものですが、あえて逆になるという大学入試センター試験や共通テストの突破に必要な見極め力を問うものでした。決して難しい問題ではありません。

5(1)A (2)B (3)C

進む方向をグラフから推測しながら解く問題。最後の問題は変化をグラフに表すと一発ですが、この技術をここで使えるか、また、作業の時間が残っていたかを考えると難しい問題であったといえるでしょう。

今年はどの回も難しいセットでした。高い技術まで普段から学ぶ必要はあると思いますが、一方でライバルより高い点を取ればよいと考えると、戦い方で逆転が起こりうる入試であるともいえます。