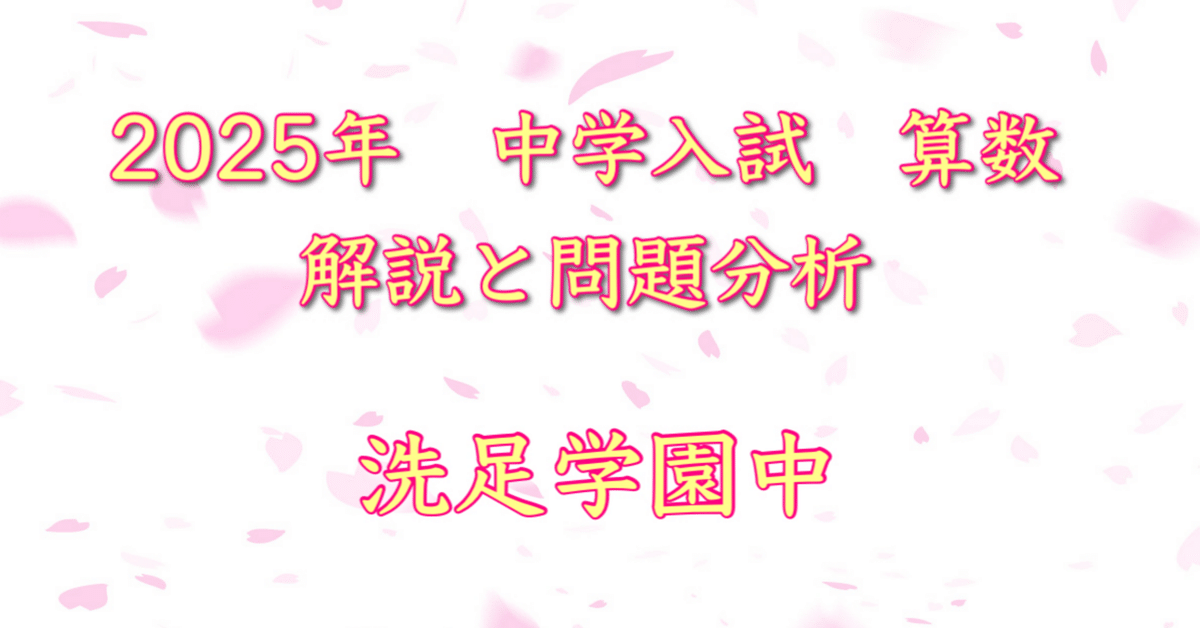

2025年 洗足学園中 算数

初めての方はご一読ください。

https://note.com/sansu_heros/n/n78d3105641a2

第1回入試

受験者平均点 61.4点

思考力度数 0.19

大問1(1)A (2)A 大問2(1)A (2)A (3)A (4) B

それぞれが一度は聞いたことがあるであろう解法。技術が洗練されていないと苦戦するハイレベルな小問集合です。

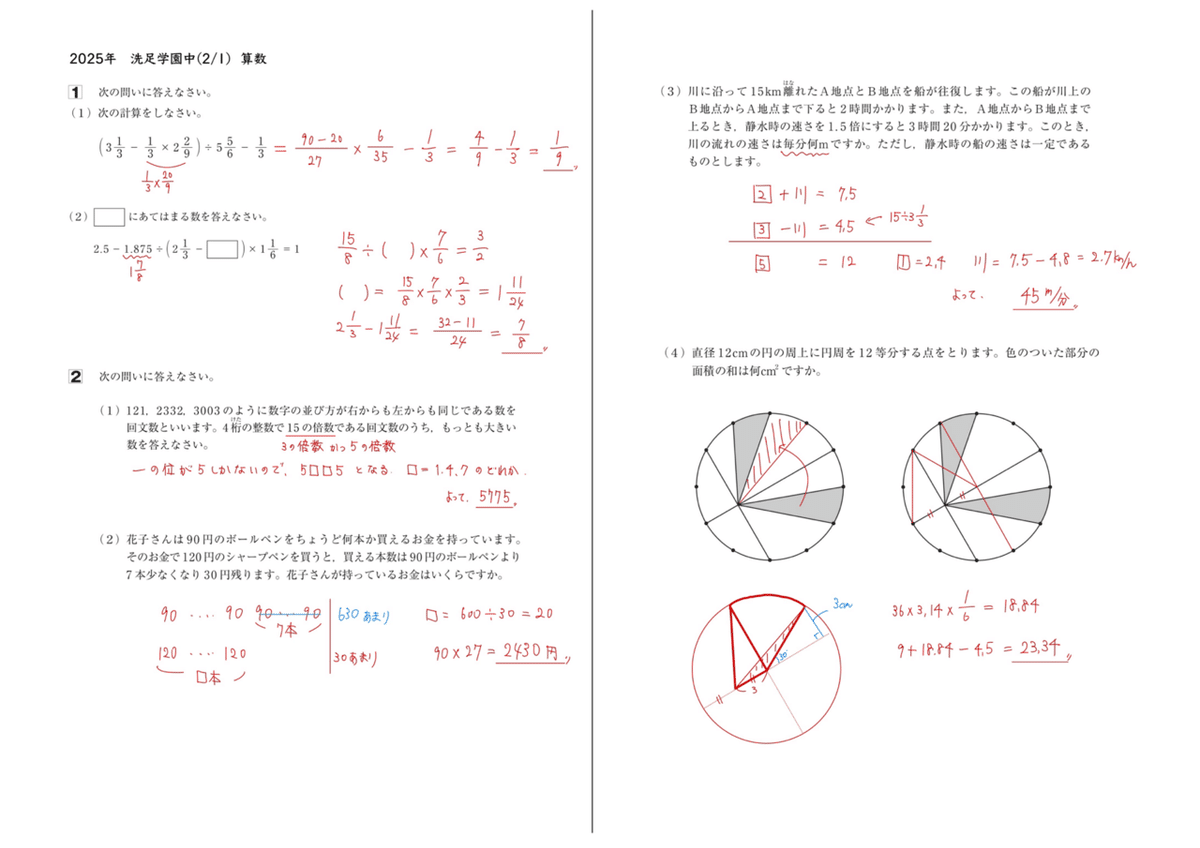

大問3[1](1)A (2)A [2](1)A (2) B

大問3の速さは落とせない。後半の連続する整数の個数は近年流行りの問題です。(2)は無理しないことも大事。

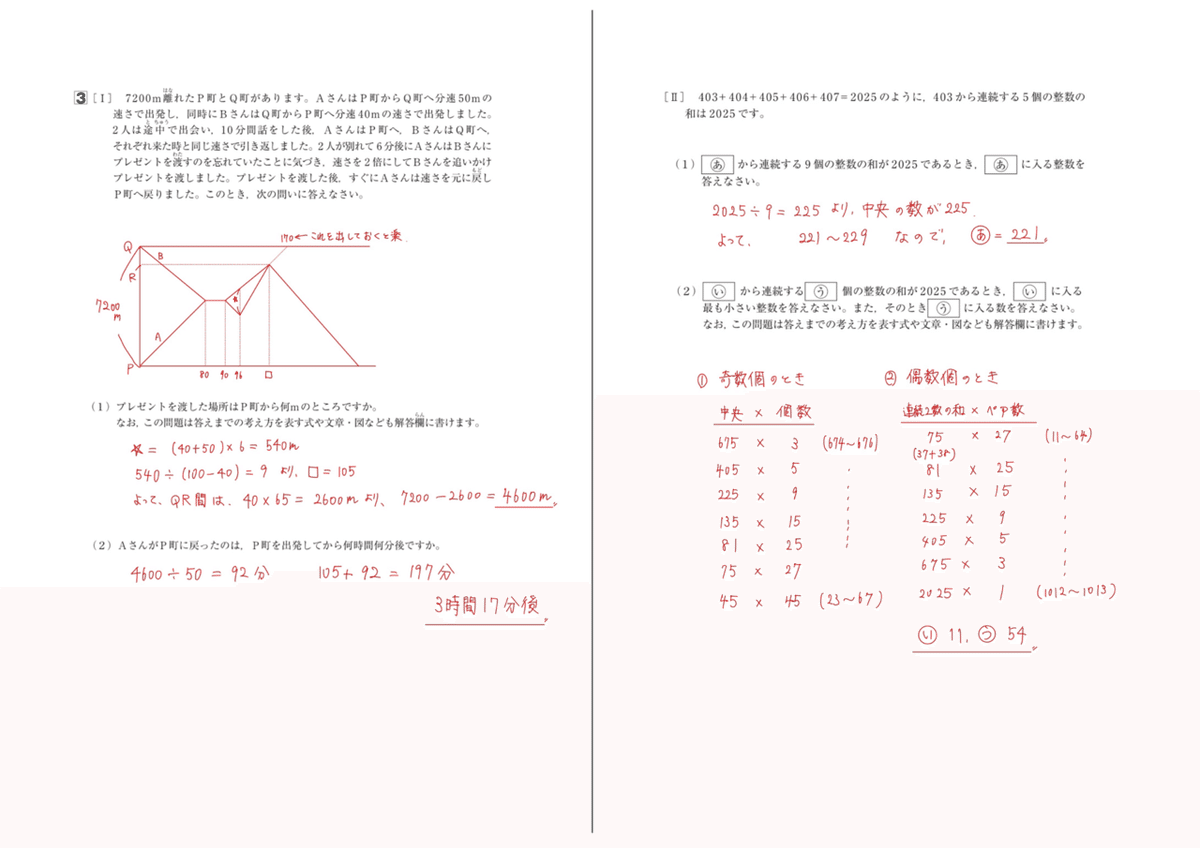

大問4(1)A (2)B (3)B

丁寧な作業力が必要な問題。決して難しくはありません。落ち着いて対処しよう。

大問5(1)A (2)B (3)B

(3)まで比較的取り組みやすい問題でした。ただ、やったことがないと身構えてしまう「難しそう」な問題です。

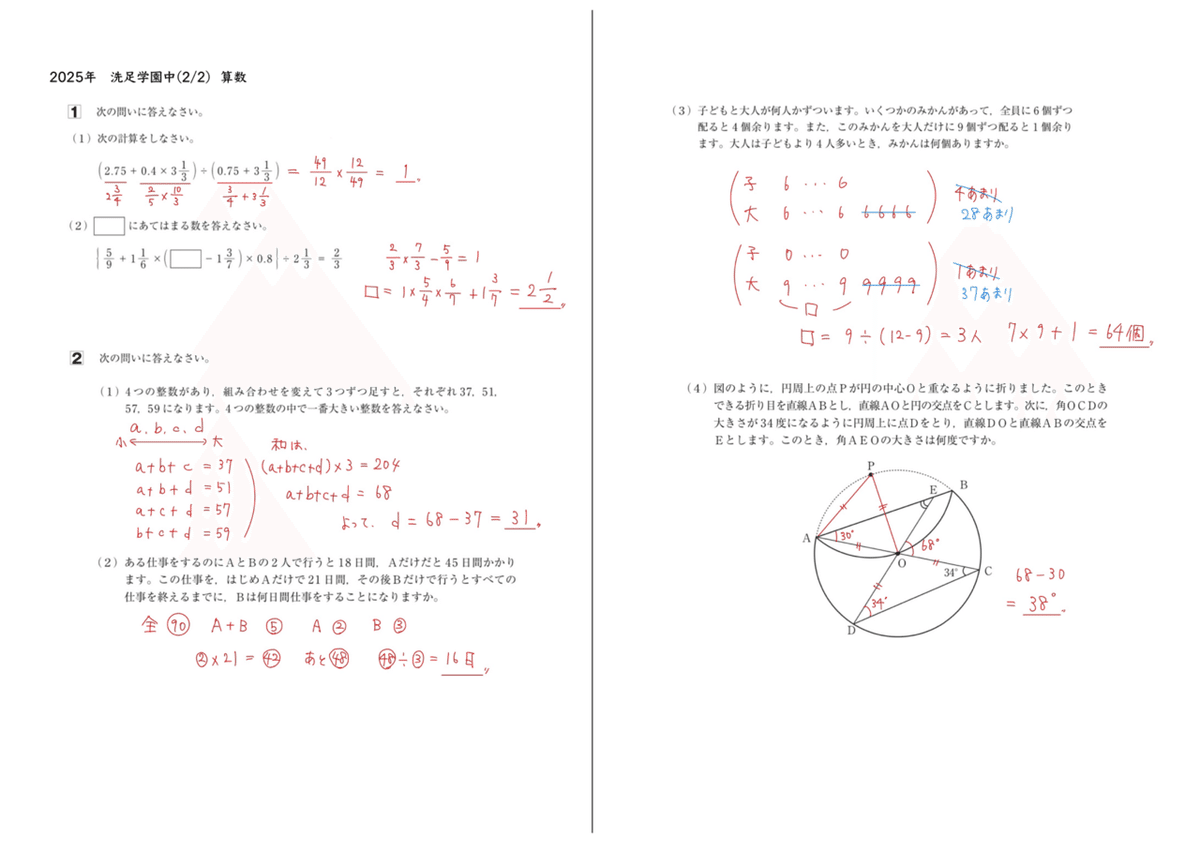

第2回入試

受験者平均点 53.1/100

思考力度数 0.41

大問1(1)A (2)A 大問2(1)A (2)A (3)A (4)A

文章量・作業量共に取り組みやすいです。(3)(4)はやや気付きにくいかもしれません。

大問3[1](1)B (2)B [2](1)A (2)A

この速さの問題で足止めをくらってしまった受験生もいたかもしれません。というのも、問題文から往復するのか判断がつきにくいからです。問題文に書いてあることだけで十分解くことが出来ます。

一方後半の図形の移動は正解しておきたい問題。

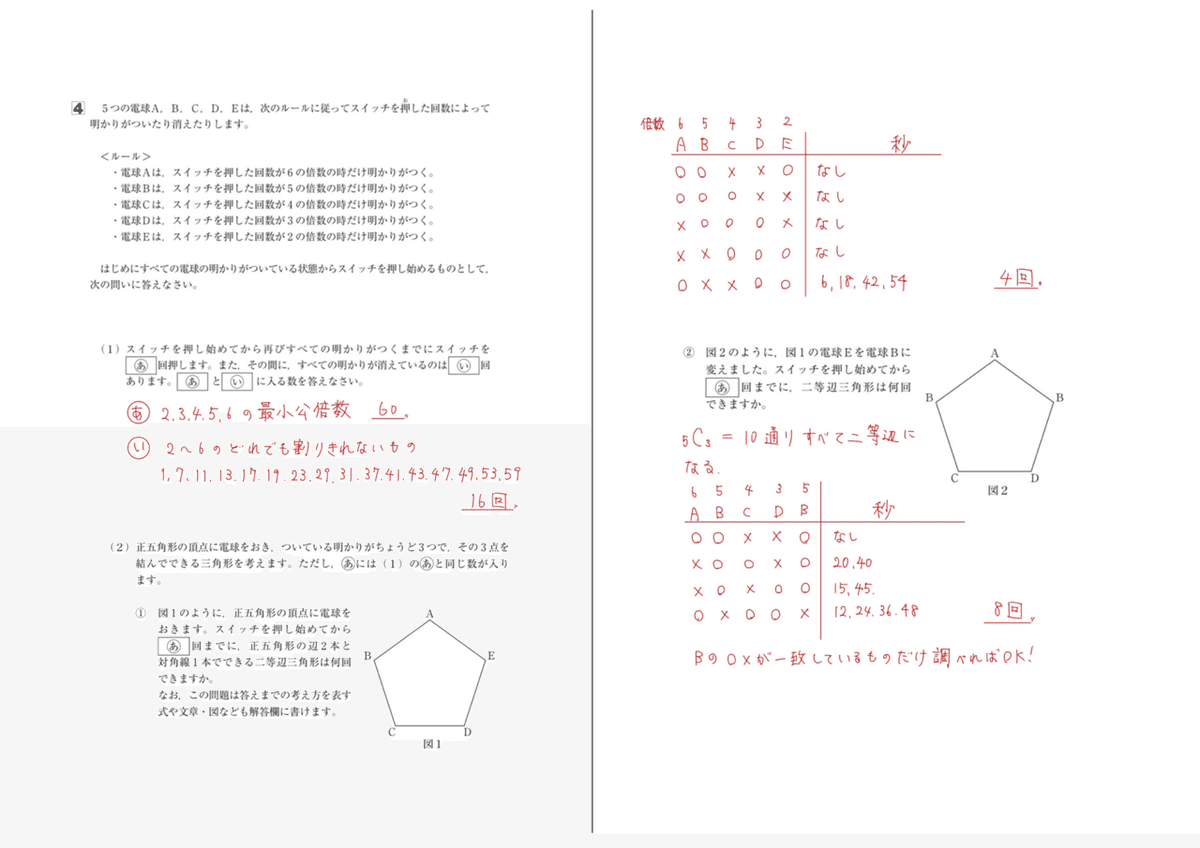

大問4(1)A、B (2)B (3)B

(1)は当てたいが、60までを効率的に調べなければならない。正答率は高くないと思われます。(2)(3)は工夫が出来ると楽なのですが、途方のない作業に思えて見送った受験生も多かったでしょう。

大問5(1)A (2)B (3)B

テキストと比べると難しい立体に感じたでしょう。ただ使う技術はどこかで学んだはず。今後はこういった問題への事前の取り組みの量もカギになりそうです。

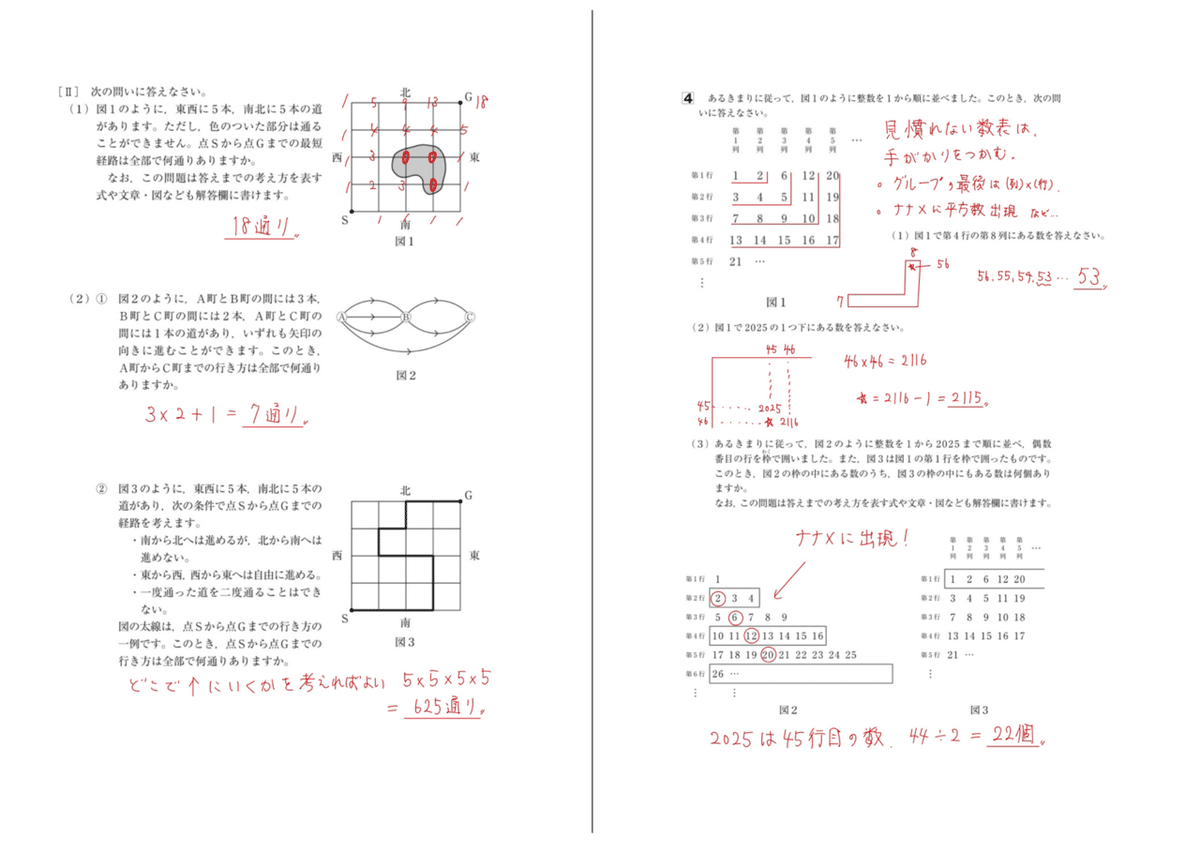

第3回入試

受験者平均点 50.5/100

思考力度数 0.17

大問1(1)A (2)A 大問2(1)A (2)A (3)B (4)B 大問3[1](1)A (2)B

一見取り組みやすそうに見えますが、大問2(1)から落とし穴にハマりやすい。ただ、ここは先へ先へと進むべき。

大問3[2](1)A (2)①A ②C 大問4(1)A (2)A (3)A

大問3の場合の数は(2)までは得点しましょう。

大問4は勝負所。冷静に知っている規則を探していきましょう。すべてレベルAとしましたが、B寄りのAかもしれません。

大問(1)B、B (2)B (3)C

最後の立体切断は3日間通して出題されました。

どれもレベルは比較的高めです。過去問を中心に演習を積むことで比較的対策になりやすい分野です。受験生にとっては厳しく感じるでしょうが、決して捨て問にしなくてよいと思います。やった分だけ有利になるように感じました。