2024 渋谷幕張中 算数

初めての方はこちらをご一読ください。

入試結果

受験者平均点 37.7/100

合格者平均点 54.9/100

渋幕の入試の中では作業の煩雑さを考えると解きやすいセットでした。しかし平均点は低下。テキスト通りの典型題がほぼなく、問題の意図を読み取りきれず時間がどんどん過ぎてしまった受験生が多かったことが予想されます。

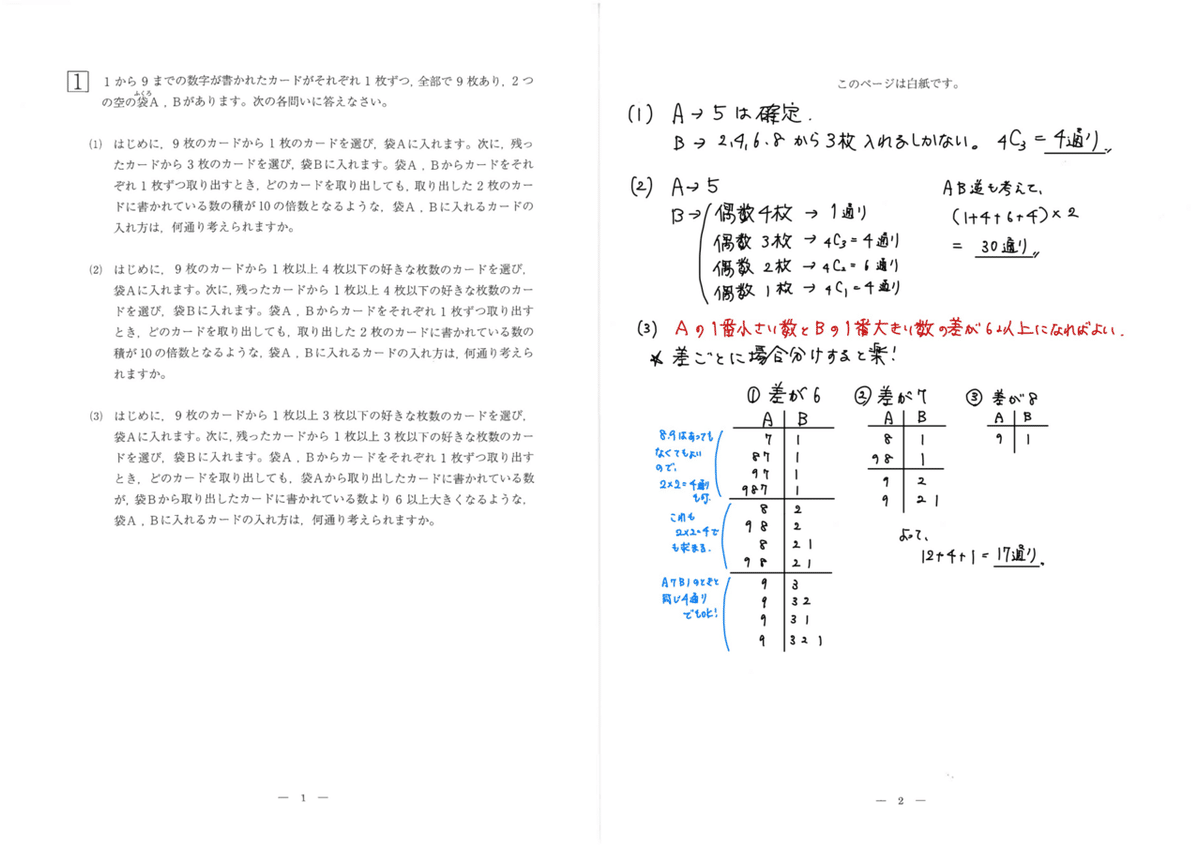

大問1 (1)A (2)B (3)B

場合の数で調べる量や分岐も少なめ。しかし、「⚪︎枚以上⚪︎枚以下」という指定の意味を捉えきれず、余計な作業をしてしまった受験生もいたことでしょう。

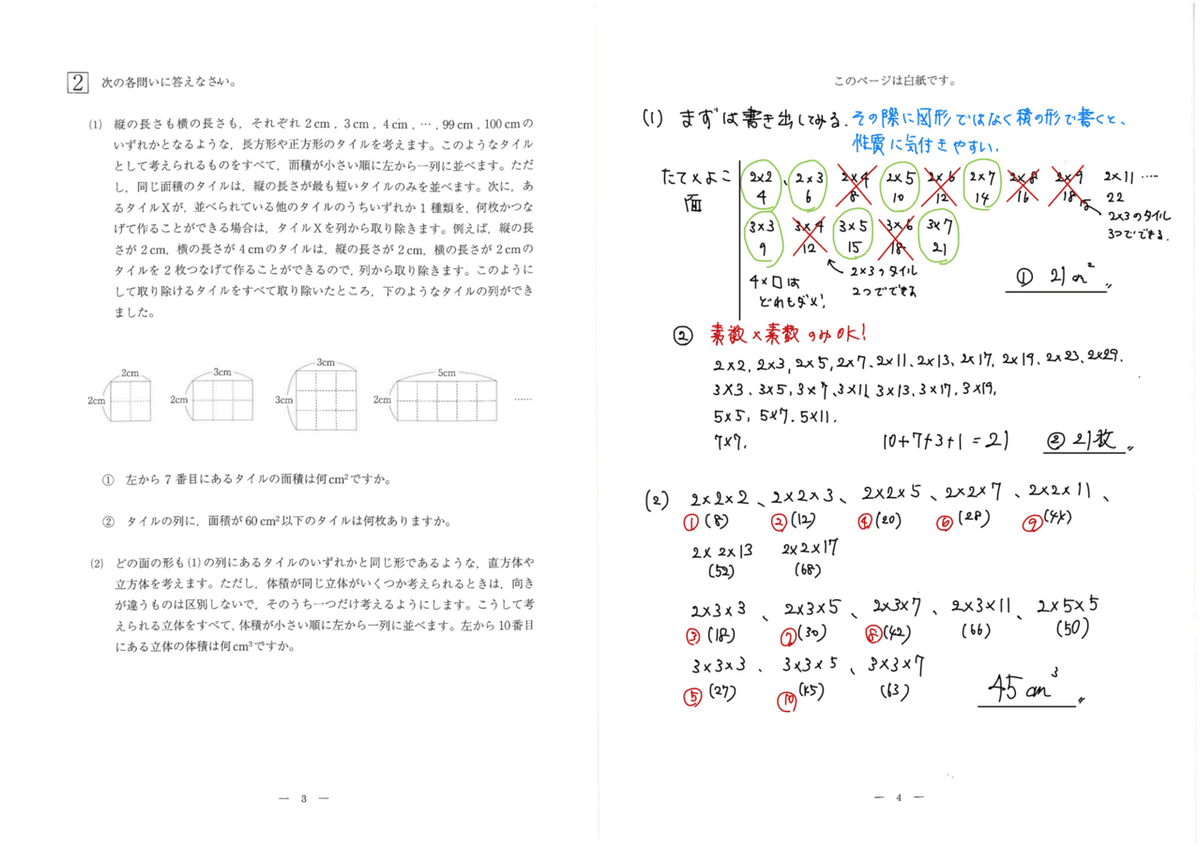

大問2 (1)B (2)B (3)B

どちらかといえば技術問題。しかし、何をすれば良いか分からなかった受験生が多いはず。この大問のテーマは素数。実際は「気合いで書くぞ」と決めて解いたが結局1つも合わず、という受験生が多かったのでは。

こういう問題では、問題文をよく読み「どのようなケースがokでどのようなケースがダメなのか」を吟味する姿勢が必要です。そういう意味では思考力要素の強めな問題でした。

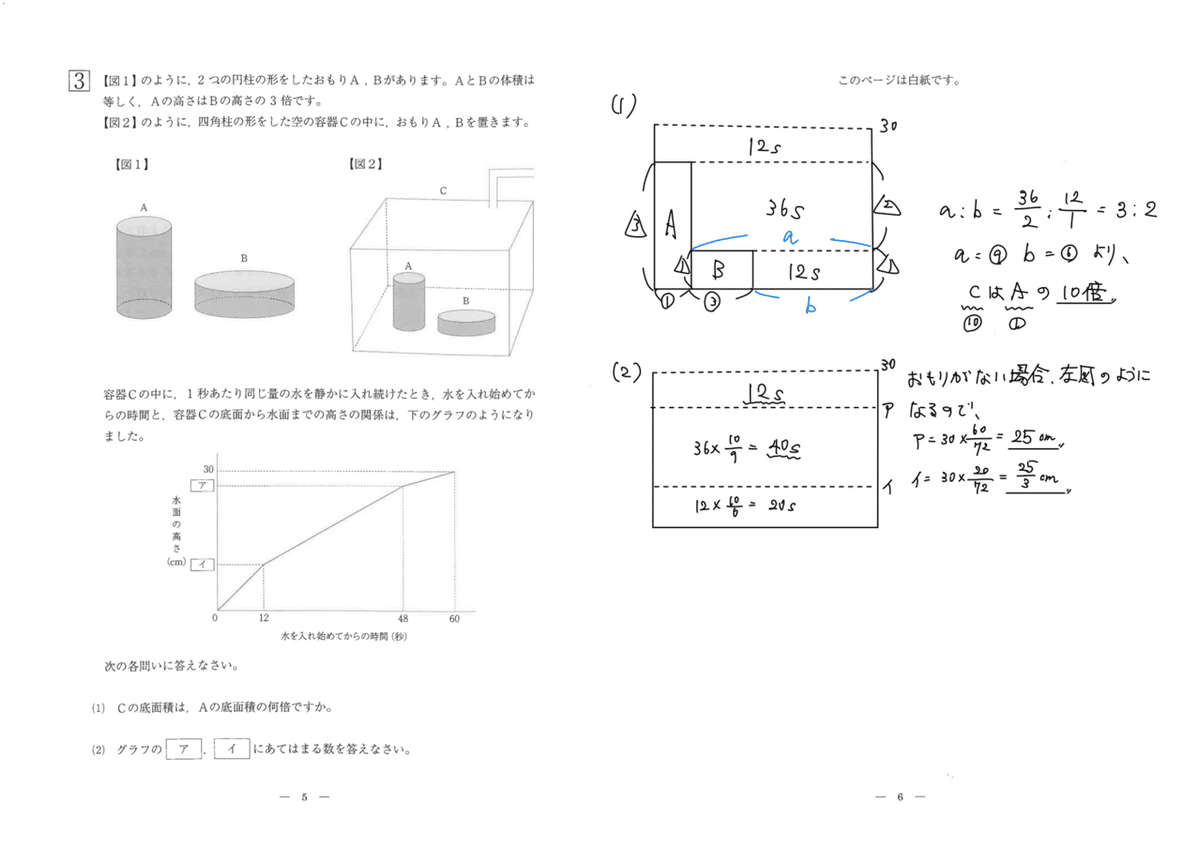

大問3 (1)A (2)A

渋幕は毎年グラフが個性的なのですが、今年は驚くほど基礎的。

本来はボーナス問題のはずですが、大問1と2の後で普段通り解けなかった受験生もいたかもしれません。

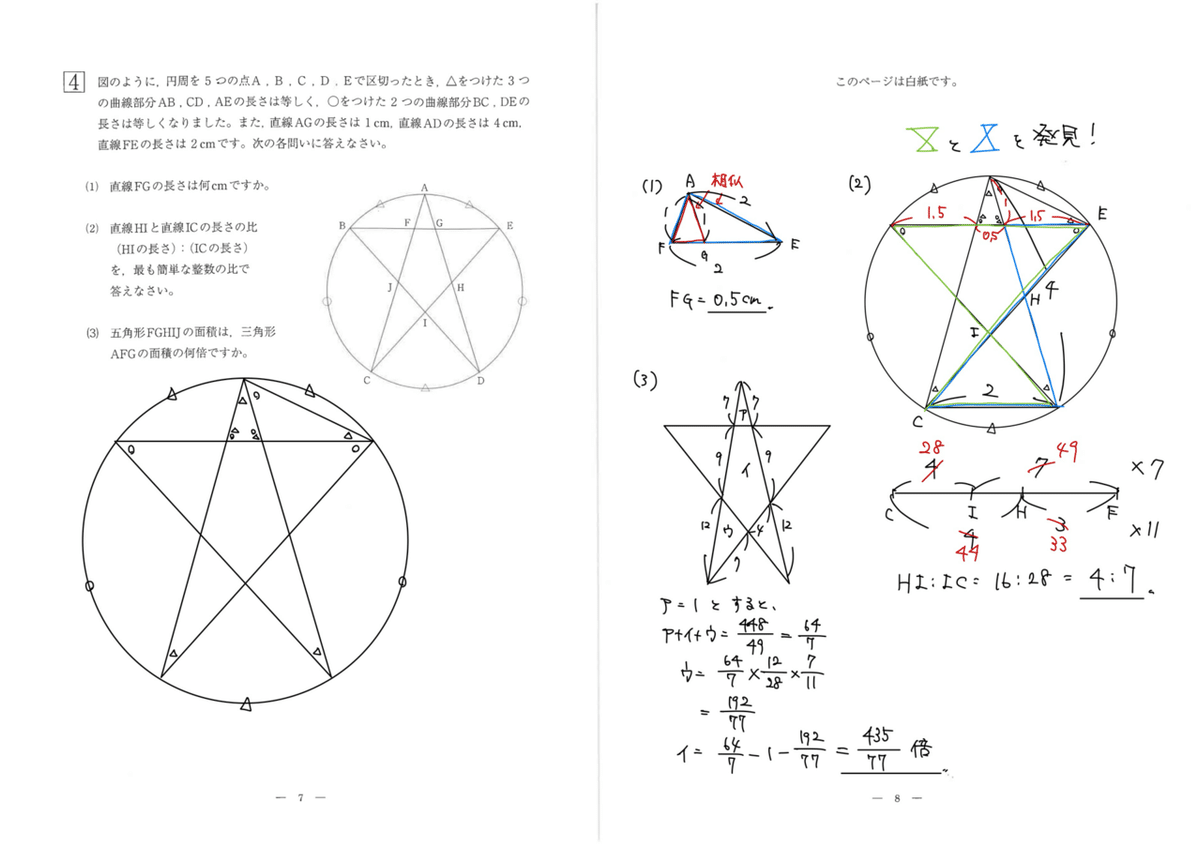

大問4 (1) B (2)B (3)B

この大問が平均点を引き下げたもう一つの理由だと予想します。

(1)から何をすれば良いか難しく、それさえできれば…と歯痒かった受験生もいたはず。

50分という時間の中で取り組むには(1)からハードルの高い問題でした。

(1)は解説では詳細まで触れていませんが、問題文から長さがたくさん与えられているため、長さから相似形を探していくと辿り着ける問題です。

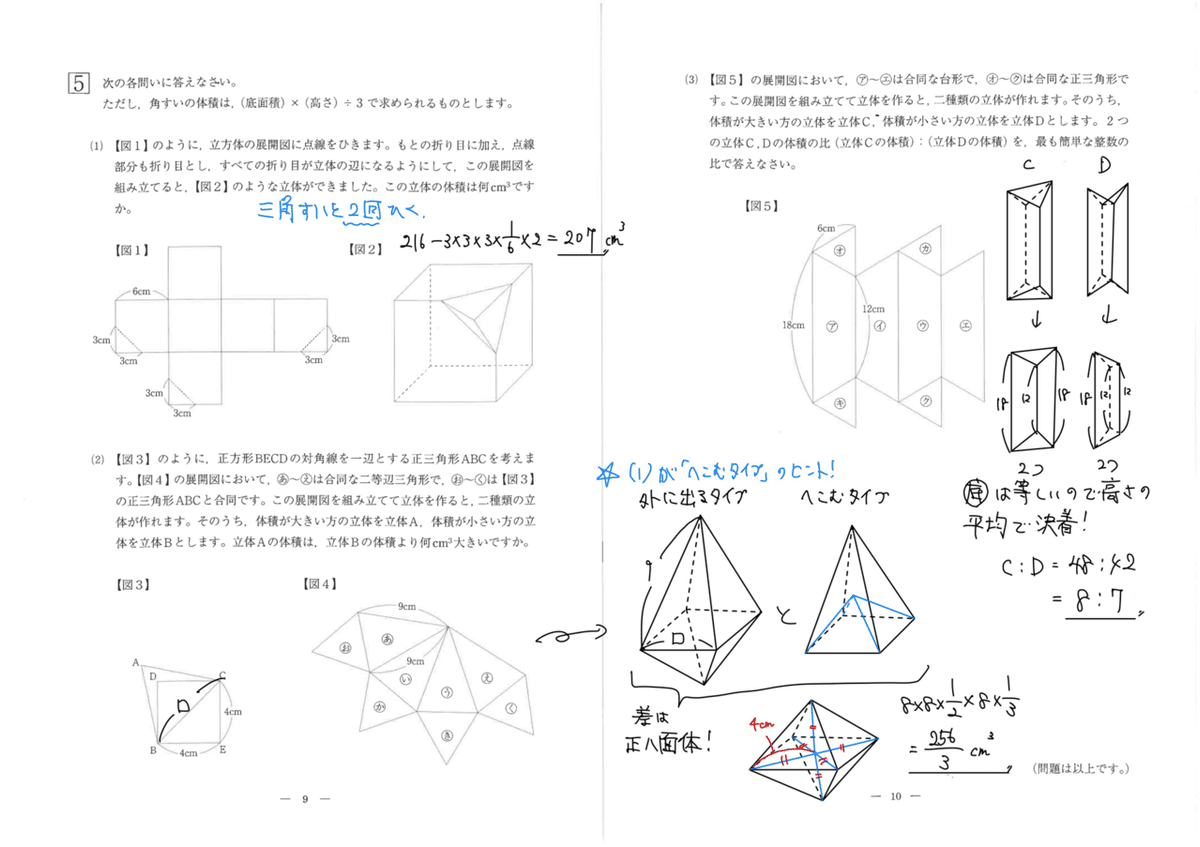

大問5 (1)A (2)B (3)B

(1)は三角形で削られた分とへこんだ分を両方カウントする問題で、ここは気付きたい。

(2)からは(1)と同じことをやや複雑な立体で行う問題です。

立体自体はさほど複雑ではない上に、誘導が分かりやすく、高さの平均や正八面体の体積など標準〜応用一歩手前の技術で答えが出せます。

対策とアドバイス

今年の問題は、渋幕受験生ならば全ての問題に理解・対応できて欲しい問題です。ただ、50分の中で全てこなすのは困難。手がつけづらい問題が並ぶ中で、どの問題ならば対応可能かを判断し、解ける問題を確実におさえましょう。

私が重視する渋幕対策は、

立体図形(切断や影含む)の様々な体積の求積

グラフ問題(速さ、水問題などを様々な視点でとらえるタイプ)

文章題から「場合の数」「規則性」「数の性質」の問題であることを判断し、作業

の3つです。用いる技術は標準〜やや応用ですので、特別な難しいテキストをやる必要はありません。ただ、問題文から使う技術を判断し丁寧に作業するという一連の流れを練習する必要があります。また、面積比や体積比はやや難しい数値まで対応できるトレーニングが必要です。