名進研 東海中 第1回プレオープン算数

はじめに

本記事では、2024年9月16日(月)に開催された、名進研主催の第1回東海中プレオープンを受講された方、第2回の受験を考えている方、そして来年以降の東海中の受験を考えている方向けの記事となっております。

模試の構成・難易度

プレオープンでは、本番形式・本番と同じ配点で問題が収録されています。本番を想定した良い問題ばかりでしたが、難易度は本番よりもやさしめです。それでもこの時期の受験生にとっては難しく感じた方もいたでしょう。本記事では入試本番で勝つために今後必要な学習について書いていきます。

<平均点>

33.5点(100点満点)

問題分析

東海中の入試の特徴として、いつも私が挙げていることをまとめます。

・平面図形の割合が多く、難易度A~Cの問題が混在している。

(A:必ず解けてほしい、B:差がつく問題、C:解かない判断も重要)

・立体図形は水問題の出題が多い。難易度はBが多い。

・「意図」を汲み取る必要のある文章題がある。

・図形問題が特徴に挙げられるが、本番得点すべき難易度Aの問題は図形問題だけに限らない。速さや規則性など、出題頻度は高くないが易しい問題が出題されることも多い。図形対策をしつつも全分野固めた受験生が強い。

・時間内に解くべき問題を判断して解ききり、算数が得意なら70点以上、苦手な場合は40~55点に収めることを目標とする。

東海中のような全科目100点満点の入試において、合格には科目バランスが重要です。算数が苦手な受験生でも合格のチャンスは十分にあります。

それでは、各問題の分析と簡単な解説をしていきます。受験された方は、問題用紙を手元に確認してみて下さい。今回は図形問題の簡単な解説を掲載します。

大問1 小問集合

(1) A 計算問題は短時間で確実に。0.375=3/8は中学受験では常識です。

(2) A 簡単な比で計算する問題です。意外と「三角形」「四角形」の言葉をスルーしてしまうので注意。

(3) B 集合算に見せかけて倍数の問題です。落ち着いて見破りましょう。

大問2 折り返し図形

(1) A 折り返しの基本に忠実に角度を求める問題。

(2) A 30度がきたら三角定規を連想しましょう。

大問3 通過算

A 通過算は式を立てることが重要です。確かに図で理解することが最初は大事ですが、それだけでは解けません。図を書くことばかりにとらわれないように。比も含まれていますが、上位校では必須問題です。

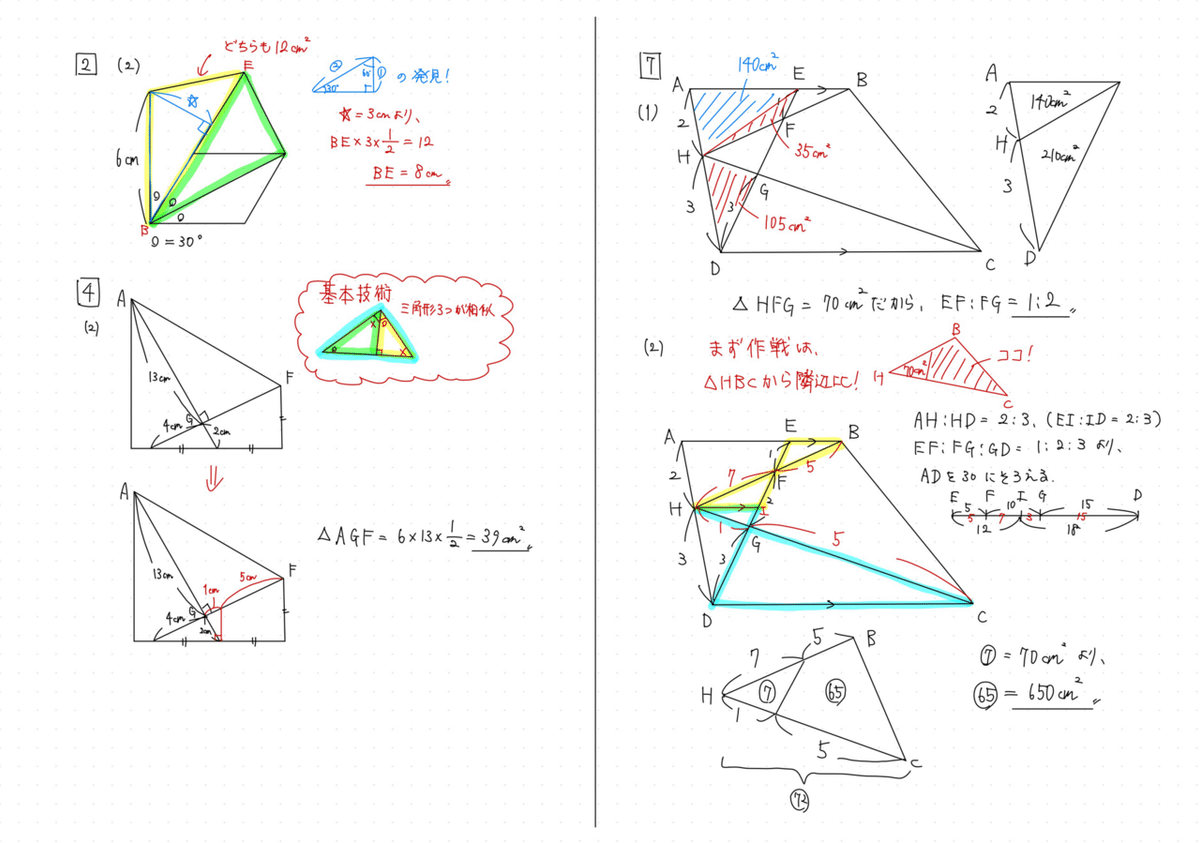

大問4 平面図形

(1) A 「長さが等しい」という条件から直角三角形の1:2を見破ること。

(2) B GFの長さを求めれば答えは出ます。しかし実際に求めるのはやや難しいです。算数で勝ちたい受験生はこういった問題に手が出るようにしましょう。

大問5 規則性

(1) A 東海中ではやや珍しい規則性の問題です。表にまとめて瞬殺。

(2) A (1)の答えが平方数であることがヒントになっています。これも表で簡単に発見。最後は等差数列の和で仕留めればOKです。

大問6 水問題

(1) B おもり+水が一定であることに注目して逆比を利用して解く問題。現時点ではかなり難しく感じると思います。

(2) B (1)が出来れば解ける問題。

大問7 平面図形

(1) A 等高三角形をしぶとく探せるかがカギ。作業量は少なめです。

(2) B 今回のセットでは一番作業量の多い問題です。相当平面図形に慣れていないと答えまではたどり着かない問題だと思います。

大問8 場合の数・推理

(1) A 場合の数の問題ですが、問題文の読解力を問われています。求めた数でたしかめも出来るのでしっかり正解したい問題。

(2) A (1)よりは大きな数で調べる問題。組み合わせの答えをある程度出してからうまく組み合わせて210になるもを探すと早いです。

(3) B 作業量的には分岐も3パターンしかなく、あっという間に求められます。ただ、最後の問題ということもあり、たどり着いた受験生はそこまで多くないでしょう。

第2回プレ 本番に向けての対策

今回のプレは、全受験生が解けないレベルの難しい問題はありません。どの問題も復習しておいてほしい問題ばかりです。解き直しはしていただいた上で、受験までの限られた時間において、今後すべき有効な対策をまとめます。

①平面図形問題の対策

平面図形は求められるレベルが高いので対策は必須です。

・典型題を解く技術(相似を作る補助線を引く、比合わせ、様々な面積比を求める)の使いこなし。

・テキストではあまり触れない応用技術・合同の発見。

・複数の技術を習得したうえで検算する能力。

これらを経験・習得したうえで臨まなければ厳しい戦いになります。

集団塾の通常のカリキュラムではどうしても図形分野が手薄になりがちなので、志望校別講座・個別指導などでカバーしておく必要があります。

普段の基礎学習を継続するのは当たり前ですが、他の受験生に一歩差をつけるべく図形問題の根本理解・様々な技術の習得をはかりましょう。

②問題文を正しく読む力の養成

夏休みの膨大な学習を終えた成果もあり、受験生は問題文を見て早押しクイズのように答えを出しがちです。また、問題に対して「早く答えを出したい、早く宿題を終わらせなきゃ」といった心理になりがちです。そこで問題文をろくに読まない、数字ばかり注目する、問題文を読んでわからなければすぐに飛ばす(この判断は必要なときもあります)現象がおきます。難関校の受験においては致命的です。きちんと問題文を読む、自分の頭と手で考える生徒は本来、難関校の先生が大歓迎するはずです。今回のプレも種明かしをされれば簡単だという問題も多かったはずです。その経験から自分一人で答えに辿り着くにはどうすればよいかを考えて日頃の学習に臨みましょう。

また、2学期は定期的に入試問題レベルの思考力や読解力が求められる問題にふれておくことは大切です。今後も基本問題を反復し、技術を磨くトレーニングを欠いてはいけませんが、バランスよくメニューを組みましょう。

今回は以上です。

東海地方の最難関中を目指す受験生に少しでも参考になれば幸いです。

それでは、また次の記事で。