プロジェクトS 社員FILE001-2「アイデア研究用品Platine(R)の誕生」

前回のコラムでご紹介した「シェルディッシュ」

廃番となった失敗が、どのように次への挑戦へとつながったのでしょうか?

今回は、ブランド「Platine(R)」誕生についてお話を伺いました。

(企画開発本部 商品開発部エグゼクティブフェローの桑原順一さんより)

1.新製品開発の壁

インタビュアー:

「シェルディッシュ」を発売されたのが2010年。当時はその他にも開発を手掛けていたのですか?

桑原:

はい。

並行して「イージーアップチューブ」という企画も考えていたのですが、こちらは開発自体を中止しました。

インタビュアー:

「イージーアップチューブ」とはどのような企画だったのですか?

桑原:

マイクロチューブ、いわゆるエッペンチューブの見直しを試みていました。

ヒンジタイプのフタ(※1)を跳ね上げる際に上手くやらないと飛沫が指についてコンタミ(※2)すると聞き、それなら開口側(前側)からではなくヒンジ側(後ろ側)から跳ね上げられるようにしよう、と考えたわけです。

さらに言うと、ヒンジタイプのフタは開けた後に、容器の開口部でピペットの差し入れの邪魔になります。そこで、開けた蓋が垂直に保持できるように工夫しました。

試作品まで進めて聞き取り調査を行い、購入意思があると答えた研究者の方は30%程でした。どうしても大掛かりな大量生産のための設備投資が必要になる製品ですから、相当な需要が見込めないと商品化は難しい、という判断になりました。

インタビュアー:

新製品開発ってけっこう難しいのですね。

(※1)ヒンジタイプのフタ

容器と繋がっている構造のフタ

(※2)コンタミ

正式名称は「コンタミネーション」。意図しない異物混入や汚染のこと

2.開発の空気を変えた企画、Platine(プラティーヌ)

桑原:

ちょっと開発テーマに行き詰まりそうな雲行きになった時、社内である企画が持ち上がりました。

それは〝女性研究者〟をキーワードにしたカタログの発刊でした。

当時は女性研究者の数が特にライフサイエンス分野で右肩上がりでしたから。

そして、この企画の決定がきっかけで、研究者の皆さんの想いを広く実現するために、大きな市場性にこだわり過ぎず、アイデア商品をもっと気軽につくってみよう、という空気が社内に生まれたんです。

インタビュアー:

そして、2012年に「Platine(プラティーヌ)(R)」が誕生したのですね。

桑原:

はい。

創刊号のキャッチコピーは〝女性研究者の視点から生まれた実験器具カタログ〟でした。

実験器具だけでなく研究室が楽しくなる、不便が解消するグッズの〝ニーズ情報〟を求めて様々な研究者の方にご協力いただいて聞き取りや座談会などを行いました。

インタビュアー:

情報収集はうまく進みましたか?

桑原:

Platine創刊前は、まだ足で稼がないと情報は得られませんでした。

大学の研究室をアポなしで突撃するのは、申し訳なくて正直心が折れてました。

お忙しいところ手を止めてご協力いただきました皆様にお礼を申し上げたいです。

その後発刊を重ねる毎に、多くの大学、企業の研究者様側からご連絡をいただいたり、複数回にわたってニーズ、アイデアを提供してくださる常連の研究者様ができたり、状況は次第に良くなっていきました。

インタビュアー:

訪問したラボでは、「何かお困りごとはありませんか?」と聞くのですか?

桑原:

確かに、そう聞きました。

「開発ネタを探してます、何かお困りごと教えてください」と。

でも、それで、ハイこれこれです、と答える方はほぼおられません。

もう困った状況がずっと続き過ぎて当たり前になってしまっているとか、ちょっと工夫して何とか対応できているということが多くて、そうすぐには思い浮かばないのだと思います。

でも、続けて「例えばこんなことに困っていませんか?もし、こんなモノがあったら解決できますか?」と手作りサンプル品をお見せすると、全く違う具体的な反応をいただくことが出来ました。

「あっ、それ欲しい!」「う~ん、いらない、、」「もう少しこうしたらいいんじゃない?」「〇◎をやってるラボだったら使うのでは?」「それが出来るなら、ちょっと違うけどこんなこと出来ます?」

という感じになってどんどん話が盛り上がります。

アイデアを具体的にお見せすることで、次の新しいアイデアを呼ぶわけです、楽しいですよね。

3.研究者の声から生まれたアイデア商品

インタビュアー:

そのような聞き取りから出来上がった製品にはどのようなものがありますか?

並んだ特許証にアイディアとオリジナル商品へこだわりを感じます。

製品① ジャージャー洗瓶

桑原:

そうですね、例えば

「洗浄瓶のノズルは細いので、大きな容器の洗浄に手間がかかる」という声から、

いっそシャワーで一気に洗っちゃいましょう、となったのが

《ジャージャー洗瓶》です。すすぎのわずらわしさを一気に解決しました。

保管時にはオーバーキャップで、ホコリ付着を防止できます。

製品② あふれま洗瓶

それから「アセトンがノズルの先からポタポタ垂れるという声から作った《あふれま洗瓶》ですね。

アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液は、室温が上がるとガスが発生し、ノズルの先端から液だれすることがあります。〝ガス抜き洗瓶〟はその対策として、小さなネジキャップを使用時に閉め、保管時に開けておく仕組みになっています。ですが、うっかり開閉を忘れた際には失敗することになります。そこで、通気孔付きのとんがりキャップを採用し、内部にはポリプロピレン製のボールを入れました。

使用時にはボディを押すことで、弁が自動的に閉じて薬液がノズルから噴出します。そこで、押すのをやめると弁が自動的に開き、液だれを防ぐ仕組みを採用し、失敗しない新方式となりました。

製品③ チューブオープナー イッキニ8

《チューブオープナー イッキニ8》は、マイクロチューブを一気に開閉したい、という声からつくった便利品です。

イッキニ8では、8本同時開けることができ、その後、4つ一気に開けれるイッキニ4も追加発売しています。

イッキニ開けるためにはチューブの向きを揃える必要がありましたが、専用のラックを作るのは金型投資で大掛かりになるので、従来のラックに向きを揃えるガイドを立ててからマイクロチューブを並べていただく方式にしました。

製品④ カマレナイーネ

《カマレナイーネ》は、マウスの保定で指をかまれるお悩みを解決するアイディア商品です。

「頑丈なグローブを使えば危険を回避できる反面作業性が損なわれる」という声、「噛まれる箇所は、ほぼ親指と人差し指の内に決まっている」という声から、思い切って必要な箇所だけ残した2本指のグローブを作りました。ソフトな牛皮を選定して装着感良く仕上げました。

4.研究者の行動観察から生まれたアイデア商品

インタビュアー:

なるほど、アイデア製品はほとんどが研究者の声から生まれるんですね?

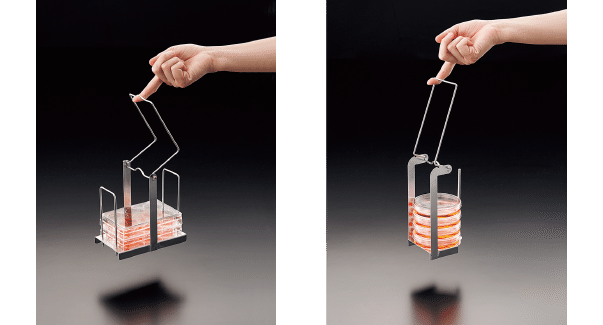

製品⑤ 岡持ちディッシュホルダー・岡持ちウェルプレートホルダー

桑原:

はい、そうですね。

でもたとえ研究者が声を上げていなくても、その行動を観察してニーズを想像する、というのも開発者の仕事です。

その頃、細胞を扱うラボにお邪魔していると、廊下を研究者が重ねたディッシュを揺らさないようにそーっと持ち歩いているシーンによく出くわしていました。

ここから生まれたのが、《岡持ちディッシュホルダー》・《岡持ちウェルプレートホルダー》です。

容器の液体を揺らさずに運ぶ仕組みの参考にしたのは、岩手県の郭公(かっこう)だんごとトルコ料理のチャイを載せるお盆です。

ここからインスパイアされて、手作り試作をしました。

※引用元:一関市公式観光サイト「いち旅!」/https://www.ichitabi.jp/gourmet/data.php?p=13

インタビュアー:

なかなか手作り感がありますね!

桑原:

そうなんです。

今なら3Dデータから加工するところですが、当時は手作業で切り貼りして作っていました。持ち手は洗浄瓶のパイプ材料をお湯で曲げて作りました。見た目はアレですが、研究者の方にご意見をいただくには十分なんです。

実際、インキュベーター(※3)への出し入れをシミュレーションしていただいて、長い持ち手を折りたためるように修正してカタチが出来上がりました。

インタビュアー:

岡持ちディッシュホルダーは、桑原さんが普段コーヒーを運ぶのにも使われてますね。

桑原:

(笑)

意図的に早く歩いたり、ブラブラさせて性能アピールしてます。

(※3)インキュベーター

細胞を培養する際に保管する装置

2012年、女性研究者に目を向け立ち上げたカタログ「Platine(プラティーヌ)」

製品だけでなくコラムや座談会など読み物も交えた内容で、販売店を含め多くのお客様から好評の声をいただきました。

現在サンプラテックホームページの特設ページにて、研究者向けのお悩み・アイデア投稿サービス「Platine(プラティーヌ) アイデアラボ」を開設しています!

ぜひホームページに遊びに来てください。

Platineアイデアラボページ:https://platine.sanplatec.co.jp/labo

NEXT REPORT

プロジェクトS 社員FILE001-3 「再生医療分野への参入 iP-TEC誕生のきっかけ」