学会報告:産業精神保健学会2024北九州その4

その3はこちらをご覧ください。2日目午後は総会のあと、錦戸典子先生の理事長賞受賞記念講演を聴きました。

▼理事長賞受賞記念講演

錦戸先生は1994年に私が初めて産業医として関わったF社の保健師だったのですが、訪問の曜日が違ったのと、間もなく大学に移られてしまったので、実際にご挨拶できたのは数年前でした。

講演を聴いていて、錦戸先生がF社の健康管理体制を一から作られたことを再認識しました。その土俵があったからこそ気持ちよく仕事ができましたし、産業医としての基礎を築くことができたのだと悟りました。そして私がいた20年の間に人事労務と協働してさらに健康管理体制を充実させ、H先生(現・産業医科大学)にバトンタッチできたのだとわかったのです。錦戸先生、本当にありがとうございました。

▼Equityの視点から考えるD & I―公平性を問い直す―

帰りの飛行機の関係でこのシンポジウムまで聴いて産業医大を後にしました。

ダイバーシティ&インクルージョン(D & I)は知っているけど「DE & I」ってなんだ?と思ったのですが、Equity(公平性)が入るということなのですね。このシンポジウムの意義について抄録集から説明を拾ってきました。「ダイバーシティ&インクルージョンの概念が、さらに発展してEquityが加わり「DE & I」という概念が欧米諸国で広がってきている。個々の差を考慮した、公平性が与えられることによって多様性と包括性が実現するという考え方であるが、そもそも公平性とは何なのか、日本において推進していくためには何が障壁となり、どんな改革が必要なのか。(以下略)」と書かれています。まったくその通りだと思います。

佐倉先生は心理職の立場から、マジョリティ側は特権を持つが、特権を持つことを自覚することはとても難しく、さらに自分の中の嫌悪感、偏見、困惑などのネガティブな感情にいかに向き合うか、といった話をされました。

渡辺先生は心理学者の河合隼雄が、旧来の日本文化を依存性が基本の「母性原理」と名付けたことを引き合いに出し、日本文化はみんな一緒であるという一様序列と結果の平等(絶対的平等)が良いとされ、その典型が年功序列であると指摘しました。しかし「多様性」は違いを受け入れることであり、個人差、能力差があることを認めることになるので、日本社会で従来当たり前と考えていた「平等」「公平」の考え方を根本的に考え直さねばならないのではないかと指摘されました。

野村ホールディングスの大谷先生は、野村グループのDE & Iを紹介してくださいました。現在約90の国籍!の社員が働いているそうですが、M & Aなどである日急にいろいろな国の社員と働くようになるわけで、その現実があってどうするか考え動いてきた、というようなことをおっしゃっていたように思います。

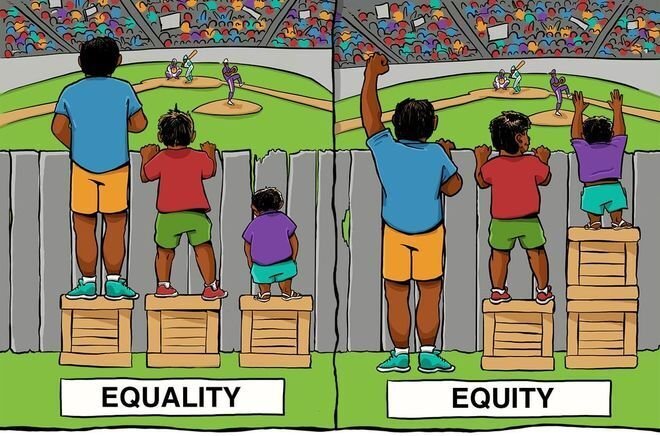

こちらはシンポジウムで、確か渡辺先生が紹介されたイラストです。equality(平等)とequity(公平)の概念を示したものです。

このイラストシリーズは公平性を学ぶセミナーなどでよく使われているようです。私は reality(現実)と liberation (「解放」と訳すのがいいのかどうか。justice「公正」としているイラストもあります) が加わった次のイラストを眺めながら、DE & Iを実現するとはどういうことなのか、考え続けたいと思います。

先週MBT-C, Aのトレーニングを受けました(Cは再受講)

— グループ光の花 (@spaceshiroihana) July 9, 2024

素晴らしかったです

講師の先生方、主催者の西村先生、スタッフの皆様に心より御礼を申し上げます

習ったあるやり方で、悩んでいた「患者さんを平等に扱うということ」を扱ってみました

(絵はここから)https://t.co/7sxfmmLs2C pic.twitter.com/yrGIyRdiG5

その1で書きましたように、今回の大会は私の学会参加の経験では最高に楽しく、また充実した時間を過ごすことができました。大会長の吉村玲児先生、副会長の江口尚先生、並びに運営委員のみなさま、お疲れさまでした&本当にありがとうございました。