【現役NGO職員が挑戦】准認定ファンドレイザーへの道 #3

こんにちは、イタガキ(@gakisan2)です。

前回の投稿では、ファンドレイジングを行っていく側の心構え、考え方についてお話しました。

まだご覧になっていない方は、下のリンクからどうぞ!

今回は、日本の寄付の現状と今後の流れについてインプットした学びをアウトプットしていきます!

今回のインプット教材

前回に引き続き、教材はこちらを使わせていただきました。

鵜尾雅隆「改訂版 ファンドレイジングが社会を変える(非営利の資金調達を成功させるための原則)」(三一書房)

日本は寄付文化がない?

「日本には寄付をする文化がないから…」という話を聞くことがありますが、本当にそうなのでしょうか?

2013年(平成25年)に内閣府が行った「市民の社会貢献に関する実態調査」によると、約80%の人が「寄付をしたことがある」と回答しました。

また、2012年(平成24年)に杉並区が行った「寄付文化に関する意識調査」でも、65.8%の人が「過去1年間に寄付をした」と回答しました。

これらを見ても、日本人は寄付をしていないわけではなさそうです。

次に寄付をする金額で見てみましょう。

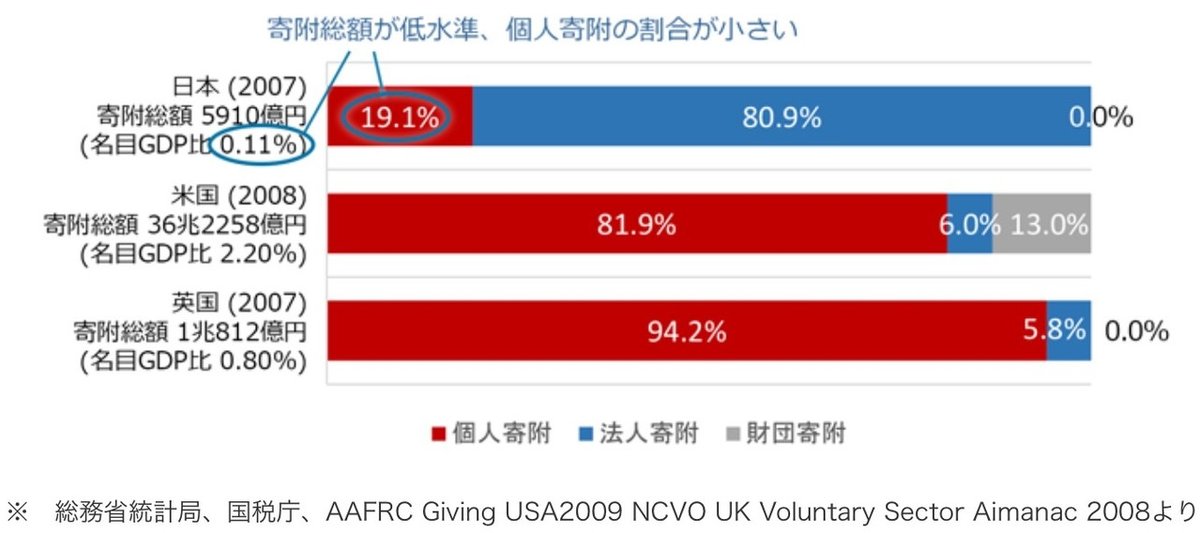

下の図は、世界でも寄付文化が根付いている国として有名なアメリカとイギリスと日本の個人の寄付額を比べたデータです。

(内閣府NPOホームページより)

2007年の日本の個人の寄付総額が5910億円なのに対し、アメリカは36兆円、イギリスは1兆円です。

さらにはGDP比でみると、日本が0.11%なのに対し、アメリカは2.2%と10倍以上差があります。

つまり、ここから日本は一人当たりの寄付額が低いということが分かります。

文化や宗教、考え方の違いと言ってしまえばそれまでですが、どうやら寄付を集める仕組みにも違いがあるようなのです。

日本は「つり銭型寄付社会」

本書では、日本の寄付の特徴として、気が向いたときにつり銭程度の金額を寄付するというパターンが中心であると述べています。

また、寄付をする時は関心を持っていても、寄付した後、どうなったかについてはあまり関心を持たない傾向にあるとも指摘しています。

さらには、大きい金額を特定の団体に寄付すると、何らかの利害関係があるのではと勘繰られたり、「偽善」として受け取られてしまうリスクがあるかもしれません。

一方で、アメリカの寄付の特徴は「社会変革型寄付」であり、多くの人が寄付を「未来への投資」であると考えています。

逆に言えば、その未来を提案できる成熟したNPO団体や実績のある団体がアメリカには多く存在していると考えることも出来ます。

社会変革型寄付のメリット

社会変革型寄付は、寄付を受け取る団体にとっては、まとまった金額の寄付を受け取ることができ、団体の活動を充実させることができるというメリットがあります。

しかし本書では、それだけではなく「寄付をする側」にもメリットがあると述べています。

それは、「寄付によって成功体験を得ることができる」という点です。

寄付をすることで、その団体や支援を受けた人から感謝を受け、達成感を得たり、社会に貢献したという実感を得ることが出来るからです。

人々が社会変革型寄付をするようになれば、NPO団体はより充実した活動をすることが出来、国や行政の支援の手が届いていない人たち、取り残されてしまっている人たちを助けることが出来ます。

事実、国や行政のサービスに限界があることを私たちは知っています。

国や税金に頼らなくても自分たちの力で社会を変えていく力を手にする必要があるのです。

NPOがしなければならないこと

社会変革型寄付を日本にも根付かせるために、そしてファンドレイジングを行っていく上でも、NPOがしなけれなならないことは以下の3つです。

1. 活動の質を高める

2. 適切な組織のマネジメントをする

3. 寄付をしてくれた人に成功体験を与える

あなたは「この団体がいてよかった!」「あの団体がいるから今の私がいる」といった感情を抱いた経験はありますか?

その団体の存在する意義を理解してもらわなければ、決してファンドレイジングは成功しません。

その方法は「質の高い活動」をし続けること以外ありません。

どんなにテクニックを使って寄付を募ったとしても、真に価値のある活動をしていることが前提になければ支援者はいずれ離れていきます。

また、良い活動をしていたとしても、その組織運営に透明性がなければ信用を得ることはできません。

したがって、2つ目に必要なことは「適切な組織マネジメント」です。

そして最後が、「成功体験を与えること」です。

社会変革型寄付の根幹をなしている成功体験は、寄付者によっては勝手に感じてくれるかもしれません。

しかし、そう感じる人を増やし、社会変革型寄付社会へと日本を変えていくためには、NPO側も様々な取り組みをしていく必要があります。

例えば、寄付者のもとに支援対象者からのお礼の手紙を届けたり、定期的に活動報告をしたり、イベントを実施するなど、

積極的に成功体験を与える側になる必要があるのです。

いま日本は過渡期ー社会変革型へと移行し始めている

ここまで日本の寄付行動を「社会変革型」にするには、という観点で話をしてきました。

しかし、実はすでに日本は「社会変革型寄付」へと移行し始めていると、本書では指摘しています。

その根拠として、大きく次の3つがあります。

1. 寄付に関心を持つ人の増加

2. 寄付で成功体験を得た人の増加

3. NPO団体の変化

まず1の社会における人々の寄付への関心は明らかに強くなっています。

その要因の一つに日本が高齢化社会となったことが挙げられます。

近年、遺産を子供には残さず寄付に回したいと考える高齢者が増えており、その受け皿としての役割をNPOが果たし始めています。

また、貧富の格差が広がったことでNPOの支援を必要になった人たちが増え、また富裕層も自分の資産を社会貢献に使いたいと思う人が増えているという点も見過ごせません。

さらには、企業にもCSR(社会的責任)が求められるような風潮になっており、その手段としてNPO団体への寄付を行っている企業も大変増えています。

このように寄付を経験している人の増加にともなって、寄付によって幸福感を得る人、つまり2の寄付で成功体験を得る人の数も確実に増加しているのです。

最近ではクラウドファンディングや災害支援など、確実に寄付をする機会が身の周りに増えていることを実感している人も多いのではないでしょうか。

コロナ給付金を寄付に使う人は全体の約10%(出典:山猫総合研究所)

そして、3の寄付を受け取るNPO団体も大きく変化しています。

企業と連携する団体が増え、寄付者とのコミュニケーション力や発信力の向上、優秀なスタッフの獲得など、寄付を受け取るに値するような「やるべきことをやる」団体が増えているのです。

今回のまとめ

・社会変革型寄付への転換が、寄付する人、寄付される団体、支援を必要とする人を幸せにする。

・社会変革型寄付へと社会を変えるためにNPOは、質の高い活動、適切なマネジメント、成功体験の提供に努めなければならない

次回は、実際の効果的なファンドレイジングの方法についての学びをアウトプットしていきます!