沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って⑤〜e-ATを活用して自立と社会参加を目指す

沖縄県障がい者ITサポートセンターさんからの依頼で2025年2月10日(月曜日)19:00〜21:00にオンラインで講演させていただいた内容のふり返り第5弾です。

第1弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って①〜重症心身障害児へのコミュニケーション支援とe-AT活用

第2弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って②〜視線入力を活用してみるのも一つの方法かな

第3弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って③〜e-ATを活用してスポーツに参加する

第4弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って④〜e-ATを活用する上で気をつけたいなぁと思っていること

特別支援学校の教員に限らず、重症心身障害児の支援者にとって、究極の目的は《可能な限りの自立と社会参加する力を身につけさせること》ではないだろうかと思います。

と言っても、それは一筋縄ではいきません。

特に肢体不自由の程度が重度な場合、知的理解力や表現力に優れていたとしても、身辺処理に介助を必要としている子どもの学校卒業後のライフステージは限られたものになりがちです。

そんな選択肢しかない現状を打破することはできないのでしょうか?

重度肢体不自由児の学校卒業後の進路先は生活介護事業所という現実を打破したい

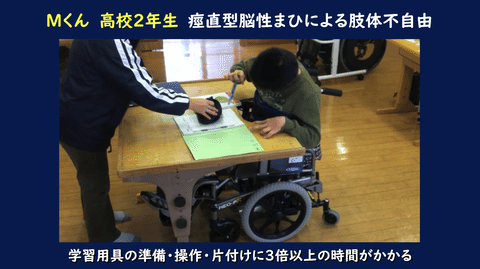

Samが出会ったMくんは、当時、特別支援学校(肢体不自由)の高等部2年生でした。

中学校までは地元の中学校の通常の学級で学んでいたのですが、高校進学時点で家族の都合により引っ越し…

彼の身体状況を受け入れる高等学校がF市になかったので、仕方なく高等部のある特別支援学校(肢体不自由)に入学したそうです。

教科の学習ができるほど知的理解力があったMくんですが、学習用具の準備・操作・片付けをするのに障害のない子の3倍以上の時間がかかってしまいます。

時間をかけて一生懸命に書いた文字も読み取りづらく、本人も何を書いたか分からないことが多々ありました。

当時、「肢体不自由児はパソコン操作を身につければ就職できる」という神話めいた話がまことしやかに語られていて、Mくんも給食時間や昼休みもタイピングの練習に打ち込んでいました。

でも、肢体不自由があるためタイピングに時間がかかり、どれだけ努力しても企業が求めるレベルには達することはありません。

上の写真は、Mくんが高等部3年生の冬、給食後の昼休み、後輩に呼びかけてiPadの使い方講座を開いた時の様子です。

Mくんは、ある程度聞き取れる言葉で話すことができ、後輩の面倒見も良い上にICT機器の使い方を覚えるのが早く、ICT機器が苦手な年配の教員に分かりやすく親切に教えることができるナイスガイでした。

そんなMくんですが、自宅用の車いすは介助型のため自力で移動できませんし、排泄は介助が必要という実態でしたので企業就労はできませんでした。

大学に進学する学費を捻出するのも難しかった彼が選ぶことのできた進路先は、送迎と排泄介助がしてもらえる生活介護事業所でした。

卒業を間近に控えたある日、彼に「進路先でどんな仕事をするんだい?」と尋ねたら「紙を折る仕事なんだ。苦手なんだよなぁ。でも、他に行ける所がないっちゃん。」と答えてくれました。

さらに「でも働いたらお金がもらえるやろ?いくらもらえるか聞いとうと?」と尋ねたら「月曜から金曜まで行って、月にたった3,000円なんよ。な〜んも買えんっちゃ。」と寂しそうに答えた姿が今でも思い出されます。

iPadの便利な使い方講座を後輩や教員向けに開くほど能力があるMくんなのに、そういう進路が現実だったんです。

わずか12年前の話ですが、地域によっては今でもあまり変わらないのではないでしょうか?

「重度の肢体不自由児の卒業後の進路先は生活介護事業所」という現実をどうにかして打破することってできないんでしょうか?

そのヒントになるのでは…と思い、1999年に一人で訪問視察したアメリカでのe-AT活用の話をさせていただきました。

Krisの自立観〜e-ATを活用したInter-Dependentな生き方

最初に紹介したのが、ミネソタ州に住むKrisさんのこと...

KrisさんはMくんよりも肢体不自由の程度が重度で、24時間ヘルパーによる介護を必要としていました。

唯一楽に動かせるのが頭で、ヘアバンドに付けたヘッドスティックでPRC社(現在PRC-Saltillo社)のLiberatorという支援機器を自在に操作していました。

LiberatorはVOCAにもなり、PC用キーボードにもなり、家電品のリモコンにもなるという当時最高峰の支援機器です。

Krisさんはインターネットに接続されたPCをLiberatorで操作して電話番号のオペレーターの仕事を在宅でおこなってAT&Tから給料をもらっていました。

彼女は、そうやって稼いだお金で一戸建ての家を買って、そこに一人で暮らしているのです。

講演ではお話ししませんでしたが、この家には地下室があり、そこを人に貸して家賃収入も得ていました。

休日には友人とコンサートに行ったり、街ブラして好きな洋服を買って美味しいものを食べるなど、充実した生活をしているとのこと。

そんな彼女に「アメリカで自立して生きていくにはどうしたら良いのですか?」と尋ねたら「3つの条件が必要だ」と話してくれたのが、

①どのような方法を使っても良いのでコミュニケーションする手段が必要

②建物が広く隣の家まで数キロもあるよう広いアメリカだからこそ楽に移動できる手段が必要

③働いて安定した収入を得て経済的な基盤を確立しないと生きていけない

ということでした。

つづけて、「私の場合、その3つを具現化する手段がe-ATなのよ。アメリカの多くの障害者はTPOに応じて人に依頼して助けてもらったり、ATを活用して自力で身の回りのことをしたりするというInter-Dependentな生き方をしてるのよ。」と話してくれました。

障害を強みと捉える〜支援機器のデモンストレーターとして働く道を選んだSammieとMarlon

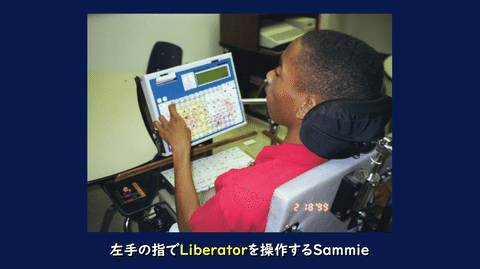

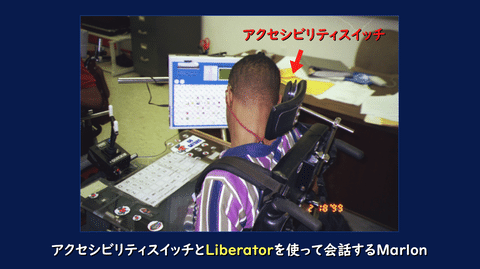

次に紹介したのは、フロリダ州に住むSammieくんとMarlonくん。

2人は日本で言えば高校3年生で、住んでいる地域の公立高校に通っていました。

ふだんは通常の学級で学んでいる2人ですが、ST(アメリカの多くの学校には英語でのコミュニケーションができない児童生徒がいますので、それに対応するためにSTが配置され、障害児のコミュニケーションもサポートしていました)のサポートタイムで「日本から来たゲストSam」と話すことになりました。

でも、2人も言語障害がある脳性まひ児なので話すことはできません。

自分の声の代わりとしてLiberatorを使っているのです。

Sammieはフィンガーポインティングができたので、キーガードを付けたLiberatorにタイピングして合成音声でSamと会話することができました。

一方、Marlonが楽に動かせるのは頭です。

ヘッドレストに固定した押しボタン型のアクセシビリティスイッチに入力してポートスキャンでタイピングして会話します。

PRC社(現在PRC-Saltillo社)のLiberatorは当時3,000ドルしました。

おいそれと購入できる代物ではありません。

州や市の税収によって教育システムが違うアメリカですが、観光地&避寒地のフロリダ州は割と税収が多く、自治体の教育委員会にも多くの予算が配分されていました。

その予算で多くの支援機器を教育委員会が入手し(モノによっては購入、モノによってはリース)、学校現場からリクエストがあれば、許育委員会のe-ATコーディネーターが対象児の評価をして必要な支援機器を一定期間貸し出すというシステムがありました。

このシステムは大企業があるなどの理由で税収の多い州や市のスタンダードになっていて、Samが回った8州11市のほとんどがそういうシステムで支援機器を試すことができるようになっていました。

試用期間(週単位または月単位)の終わりになると再びe-ATコーディネーターが該当校にやってきて、その支援機器の効果を判定します。

「この子には◯◯が必要ですね」と判定されたら学校が購入して、対象児に貸すという仕組みになっていました。

もちろん、個人的に購入して使っている子もいました。

Sammieの家は裕福だったので両親にLiberatorを買ってもらったそうです。

一方、Marlonのお家は裕福ではなかったのですが、「これは学校のモノ?」と尋ねたら、怒った顔で「自分で買ったものだ」という返事が返ってきました。

どうやって購入したのかを尋ねたところ「USA Todayという新聞に広告を出したんだ」と言って、その広告に載せた文をLiberatorで読み上げさせたのです。

それがコチラ

↓ ↓ ↓

ボクは脳性まひで話をすることや文字を書くことができません。

でも、PRC社のLiberatorがあれば、会話をしたり文章を書いて勉強したりテストを受けることもできるのです。

PRC社のLiberatorは3,000ドルもするのでウチでは買ってもらえません。

アメリカ国民の皆さん!

ボクに3,000ドルを寄付してもらえませんか?

今で言うところのクラウドファンディングの前身ですよね。

すると、一週間で3,000ドルが集まったそうです。

そして、Marlonはその3,000ドルを持って(実際には、車いすのテーブルに置いた箱に入れていったそうです)PRC社に出向いてLiberatorを購入したのだそうです。

アメリカでは障害のある子は高校を18歳で卒業しても良いし21歳で卒業しても良いそうです。

彼らに「そろそろ18歳になるけど、君たちはどうするの?」と尋ねたところ「俺たちゃ18歳で卒業して全米を旅して回るんだ」と不思議なことを言い出しました。

よくよく聞いてみるとPRC社に就職して、全米各地で開催されている支援機器の展示会やカンファレンスなどに派遣されてデモンストレーションをするというのです。

ちょっと眉唾もんだなぁと思っていたのですが、3月にLAで開催されたCSUNカンファレンスでPRC社の副社長に会う機会があって「フロリダで出会った高校生の二人があなたの会社に就職してデモンストレーターをやるんだと話してましたが本当ですか?」と尋ねたら「本当だ」という返事を聞いて驚きました。

でも、それはもっともな話なんですよね。

当事者が使っている様子を生で見てもらった方が自社製品のアピールになるわけですから...

重度肢体不自由者の働き方を支援機器が変える

最近、日本でも分身ロボットOriHimeを使った在宅ワークやドローンのパイロットになって運送業を担おうとしている重度の肢体不自由者の例を見聞きするようになりました。

【ドローン・アクセシビリティプロジェクト】(YouTube動画へ)

重度の肢体不自由と言われる人たちの働き方をe-ATが変える可能性が出てきていますね。

講演の進め方がまずくて、本当は視聴していただきたかった動画があります。

それがコチラ

↓ ↓ ↓

※Appleの公式YouTubeチャンネルで2016年に公開された動画ですが、現在は非公開になっていてアクセスできなくなっています。

ヘッドレストに付けた2個のアクセシビリティスイッチに入力して、Applee製品のアクセシビリティを紹介する動画を編集しているSady Paulsonさんの動画です。

e-ATを活用することで働き方って変わっていくことを示唆してくれる事例です。

今日のところはココまで...