沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って⑥〜アメリカ人が考える社会参加とインクルージョン

沖縄県障がい者ITサポートセンターさんからの依頼で2025年2月10日(月曜日)19:00〜21:00にオンラインで講演させていただいた内容のふり返り第6弾(=ラスト)です。

第1弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って①〜重症心身障害児へのコミュニケーション支援とe-AT活用

第2弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って②〜視線入力を活用してみるのも一つの方法かな

第3弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って③〜e-ATを活用してスポーツに参加する

第4弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って④〜e-ATを活用する上で気をつけたいなぁと思っていること

第5弾はコチラ

↓ ↓ ↓

沖縄県障がい者ITサポートセンター主催オンラインセミナーでの講演をふり返って⑤〜e-ATを活用して自立と社会参加を目指す

第5弾の中で、1999年に一人で見て回ったアメリカでのe-AT活用の話をさせていただきました。

Samが視察で訪問したのは上図の8州11市です。

州や市の税収によって教育システムが違うアメリカですが、税収が多い自治体の教育委員会には、学校からのリクエストに応えるための支援機器がストックされていて、教育委員会の職員であるe-ATコーディネーターが学校を訪問して対象児の評価をして必要な支援機器を一定期間貸し出すというシステムがありました。

税収が少ない自治体では、教育委員会に支援機器がふんだんにストックされておらず、教育委員会の職員としてのe-ATコーディネーターがいない所もありました。

そういう自治体は、地元の大学や自治体にAssistive Technologyセンターが設置されていて(日本で言えば、全都道府県に設置が義務付けられている《障がい者ICTサポートセンター》のような組織)、そこからATコーディネーターが派遣されたり支援機器を貸し出すシステムがありました。

上の写真数点は、当日の講演では紹介していませんが、こういうシステムがあることに、とても驚かされました。

さらに驚かされたことが、アメリカ人が考える【社会参加 Participation】と【インクルージョン Inclusion】です。

ウィスコンシン州にあるHudson High Schoolという公立高等学校の特別支援学級を訪れた時のことを紹介しました。

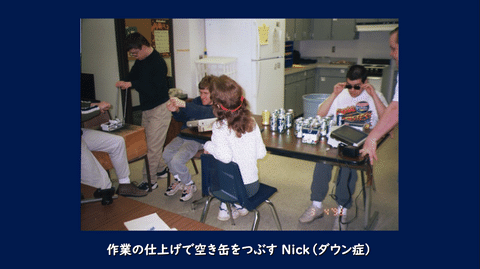

そのクラスでは、障害種の違う5名の生徒たちが【空き缶つぶし】のJob Training(日本流に言えば特別支援学校などで取り組まれている「作業学習」に相当する授業です)に取り組んでいました。

学校に設置されている複数の自動販売機の空き缶入れからみんなで回収するところから【空き缶つぶし】のJob Trainingは始まるそうです。

また、全校生徒に呼びかけて、自宅から持ってきてもらった空き缶も利用しているとのこと...

まず、ダウン症のNick君がSub Teacherの手本を見ながら空き缶を水で洗います。

次に全盲のSteve君と難病による肢体不自由があるAnnieさんが空き缶のプルタブをはずします。

そして、最後にNick君がクラッシャーと呼ばれる空き缶つぶし器で空き缶をつぶします。

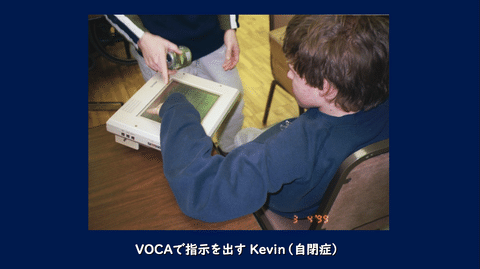

その間、自閉症のKevin君は手が濡れることが嫌いで手掌に接触過敏があるので「作業なんかしたくない」のです。

その代わり、旧型のDynaVoxというVOCAを使って「We need a can」「Wash a can」「Smash it」といった言葉を出力させて作業手順を指示する係を担当していました。

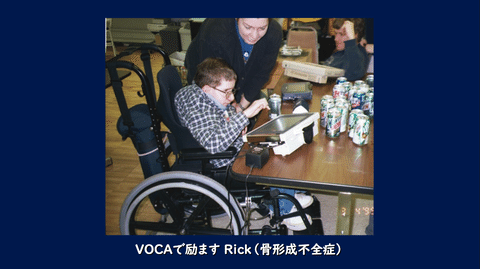

骨形成不全症のD君は、プルタブを外そうとすると手指の骨が折れてしまいます。

そこで、新型のDynaVoxから何やら音声を出力させていました。

その言葉をよ〜く聞いてみると、「How about Packers?(パッカーズの調子はどう?)」という言葉なのです。

ウィスコンシン州にはGreen-Bay PackersというNFLのプロチームがあり、「ウィスコンシンの高校生はPackersの勝ち負けを大いに気にかけていて、それは障害の有無に関係ないんですよ。」と担任のBeth先生が教えてくれました。

つまり、ウィスコンシンの高校生の間で最も関心の高い言葉が「How about Packers?」なのです。

すると、その言葉を聞いたみんなが「昨日、Packers勝ったよね」「クォーターバックの◯◯が活躍したね」「次は△△が相手だから応援しなきゃ」といった会話を始め、生き生きと作業を続けるようになったのです。

また、Kevin君は時おり「Good job」という言葉を旧型DynaVoxから出力させて、みんなを元気づけていました。

20分ほど経ってからAnnieさんが空き缶を水洗いして、Nick君が空き缶つぶしに専念するようになりました。

その学習をよ〜く見てみると、この作業は①空き缶を水洗いする、②プルタブをはずす、③空き缶をクラッシャーと呼ばれる空き缶つぶし器でつぶす、という3つの工程からなる作業なので、Nick君一人で完遂できるのです。

当時の日本の作業学習では、一人で作業工程を完遂し、できるだけスピーディーに完成度の高い仕事ぶりが求められていました。

不思議に思って「なぜ、みんなで一つの作業をするのか?」とBeth先生に尋ねてみました。

すると、「たしかにA君一人で3つの工程がやれます。他の子どもたちは、一人では3つの作業工程ができません。でも、彼らにもデキルことはあります。だから、全員で作業をシェアしながら空き缶つぶしの仕事をするのです。各自がそれぞれの能力を持ち寄って、その能力を発揮し合いながら活動することが重要だと考えています。だから、缶の水洗いやプルタブを外すという作業能力は無くてもVOCAの操作ができれば指示係や応援係をしてもらうし、アクセシビリティスイッチに入力できれば電気機器の電源ON係をしてもらうようにしているんですよ。何らかの役割を担って活動に参加することによって責任感をもつようになるし、ひいては社会に貢献しようとする意欲や態度が芽生えるのです。それが社会参加につながると私たちは考えています。」という答えが返ってきたのです。

Samがアメリカで訪問させてもらった学校は、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校をあわせて27校でした。

小・中・高校の特別支援学級や特別支援学校ではJob Trainingに限らず図工科や家庭科といった授業の中で、障害のある子どもたちが4〜6名程度のグループになって、役割を担ったり作業をシェアしたりして協力しあいながら学習していました。

また、小・中・高校の通常学級に在籍している障害のある子どもたちは、障害の無い子どもたちと一緒のグループに所属して、その中でも何らかの役割を担って学習していました。

この「役割を担い、作業をシェアし、協力しあう」という考え方は、アメリカのスタンダードと言っても過言ではないと感じました。

日本の小・中学校でも、障害の有無に関わらず、どのクラスでも朝の会と帰りの会を行っています。

周りの人が聞き取ることのできる発声が困難な子どもが司会や健康観察の係になった時、学級担任または明瞭にしゃべれる子どもが代弁する場合が少なくありません。

つまり、障害が重度な子どもは、朝の会の場にいても何もやること(=役割)が無いのです。

そういう状況は『場に存在しているだけでしかない』とBeth先生は指摘するのです。

アメリカでは『司会・健康観察・歌の伴奏といった役割を果たすことこそが、その集団に貢献することであり、社会に参加することである』と考えられており、それを【部分的参加 Partial Participation】という言葉で表現しておられました。

それを具現化するためにe-ATの活用は欠かせないものであると理解されているのです。

日本においても、障害のある子どもが活動に参加し、社会に貢献するためには、周囲の支援者が発想を変えて、支援機器を積極的に活用していく必要があるのではないでしょうかという内容で講演をシメました。

対面の研修会であれば、少なくとも3時間かけて話す内容を約1時間半で終わらせましたが、この日に紹介した動画や話した内容は、SamのYouTubeチャンネルやブログに載せているものばかりです。

そいうわけで、そのURLとQRコードをお示ししました。

以上で、2025年2月10日(月曜日)19:00〜21:00にオンラインで講演させていただいた内容のふり返りを終わります。