#18 ヨーロッパ研修記 〜ナチュラルワインとワイルドエールの交差点(前編:オランダ・ベルギーの記録)〜

前書き

ビールなのか、ワインなのか、はたまたシードルなのか、分からなくなる時がある。

そんなことを言ったら馬鹿にされそうで、なかなか言えなかった。

ただ、例えばワイルドエールやランビック。ほとんど発泡のないスティル、柔らかい酸味とバレルの香り、タンニンのような複雑な渋みを感じるビールを飲んだ時の、僕の本音だ。

その正体が知りたくて、今回 "Wild" をキーワードに世界中のビール、ワイン、シードルの作り手が集まるWild Festival Groningenをはじめ、幾つものつくり手を訪れた。

そしてその後、それぞれのお酒を学ぶべく、ベルギー、ドイツ、フランス、そして、イタリアと地続きのヨーロッパを南下しながら、思うこと。

これはヨーロッパの移動中、その土地その土地で、感じたことを日記のような形で羅列しています。各チャプターは現在進行形で変化する思考の変遷を記録したような内容です。突然飛んだり、また結論のないまま終わったりもします。つまり、取り留めもない話ということです。挙句の果てには思いの外、長文になってしまったため、下記の構成で整理します。

オランダ・ベルギー滞在時の記録(2023年10月17日-11月2日 滞在)※今回

ドイツ・フランス滞在時の記録(2023年11月3日-11月7日 滞在)

イタリア滞在時の記録(2023年11月8日-11月23日 滞在)

前書きが長くなりましたが、総論としての僕自身の理解や解釈はありますが、あくまでも思考の変遷の記録であるため、各チャプターには、参考になりそうなブログや写真の追加、てにをはレベルの変更はあれど、内容に影響するような部分には手は加えずに、当時のメモをベースに公開しています。

オランダ・ベルギー滞在時の記録(2023年10月17日-11月2日)

今回の研修の大きな発見としては、少なくともオランダ・ベルギーのシーンでは、ワイルドエール、ワイン、シードルを並行してつくる作り手がこの数年でとても増えているということ。

その第一世代がまさしくAntidootのようなつくり手だと思うが、Wild Festival Groningenにはじまり、ランビック、ワイン、シードルのつくり手を訪れたが、各お酒のカテゴリの境界線が完全に消えつつあることを体感した。またそのシーンの中心には30代-40代前後の若いつくり手がいる。

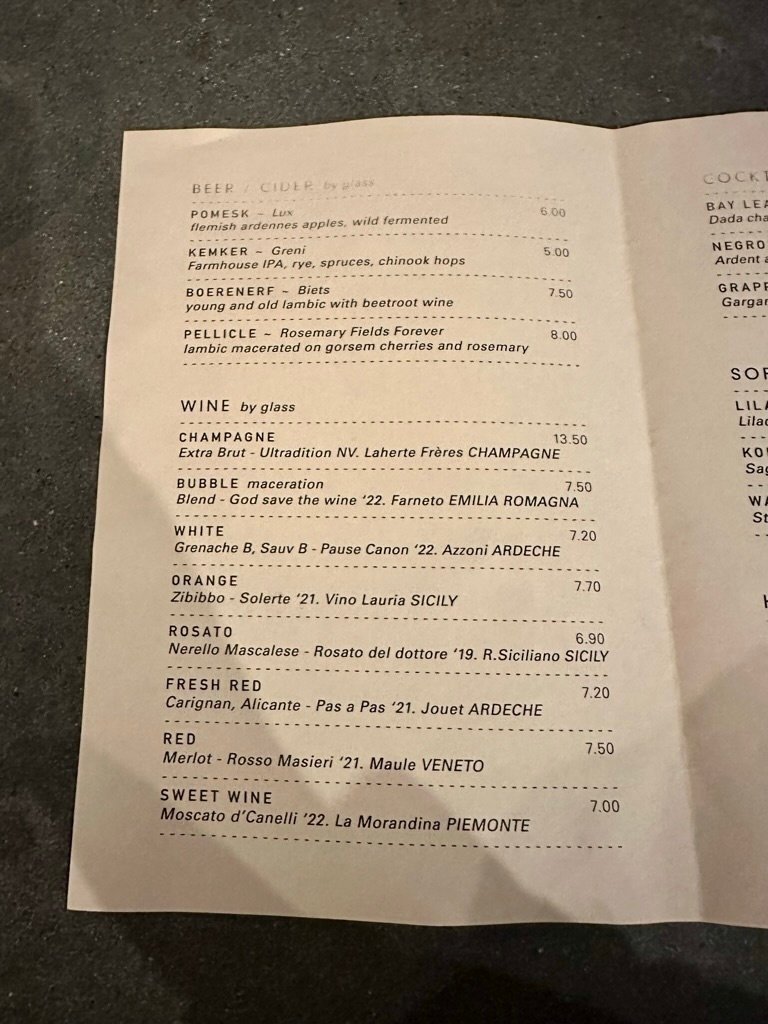

つくり手だけでなく、たとえばブリュッセルのNightshopやゲントにあるEDEL ROTという人気のワインレストラン兼ボトルショップでは、自然とこれらのお酒が入り混じり(さらにいうとミードまでが加わってきている)、店も客もワインやら、ビールやら、シードルやらの境界線を特に意識することなく、楽しんでいる。

この現象が、何を背景に、きっかけに起こっているのか知りたく、多くのつくり手やレストラン、バーでも聞いたが、最後まで芯を食った答えは得られなかった。ただ、いくつかそのヒントになるような内容を記載する。

少なくとも以前は、ビールはビール、ワインはワイン、シードルはシードルと、作り手と作られる酒は決まっていた。

この現象が起こり始めたのは、5、6年ほど前からだと思う。

ブリュッセルにいるヒップな人たちがナチュラルワインだけではなく、ランビックやワイルドエールを好むようになった。

ワインを作り始めたのは、温暖化の影響でベルギーでも良い葡萄が取れるようになったから。

これはつくり手を訪れる中で感じた、僕自身の仮説でしかないが、おそらくつくり手自身は、僕が期待するような複雑なことは考えておらず、ごく自然にこれらのお酒を醸している。

ランビック、ワイン、シードルは基本的には共通して、木樽を使う。つくり手は、季節によって収穫できる作物や果実を、ただ純粋に使って、酒を醸す。

その結果がランビックであったり、ワインであったり、シードルであったりするだけで、彼ら自身はお酒のカテゴリに囚われることなく、木樽という設備、そして収穫される作物や果物がそこにあるから、自然と醸しているのではないか?という仮説。

ワインを作りたいから、ではなく、あくまでも葡萄が取れるから、ワインをつくるという順番。

例えば基本的にランビックを作っているつくり手ですら、その多様性は広がっている。クリークやカシス、ぺシェといった伝統的な果物だけでなく。葡萄やビーツ、ルバーブなど果物や野菜を使う。(Lambiek Fabriekのフルーツランビックの多さには本当に驚く。)

またBoernerf、彼らはその土地で収穫できる作物や果物でお酒を作り、さらにそれらを実験的にブレンディングしている。

日本人の感覚で言うと焼酎に近いのかもしれない。

その土地で収穫できる作物が芋・米・麦でつくられる焼酎は異なるが、それらを共に収穫できる焼酎蔵は並行して醸している。もちろん基本的な設備は同じもので。原則は収穫できる作物と設備。

話を戻すとDrapという人気のナチュラルワインのつくり手は、元々は3 fonteinenのランビックのブレンダーだった。そんな彼女だからこそかもしれないが、彼女が作るお酒はワインとシードルをブレンドしていたりする。(それは果たしてワインなのか?シードルなのか?)

このようにつくり手自身もカテゴリを飛び越えている現状をみると、もはやカテゴリでお酒を区分することが出来なくなってきているし、意味を為さないことを強く実感する。なお複数のお酒を醸す彼らと話していると概ね "Hybrid" というキーワードで自分たちのスタイルを表現している。なるほどなるほど。

いずれにしてもオランダ、ベルギーの2023年時点でのシーンにおいては、これらのお酒は完全にクロスオーバーしている。

一方で、日本だとナチュラルワインは別として、ワイルドエール?ランビック?サイダーって三ツ矢サイダー?というのが今の現在地だと思う。

トレンドやブランド、カテゴリに対して少なからず盲目的になりがちな日本で、このシーンのリアルと、酒屋としての提供価値を考えたときに、途轍もない難易度の高さを感じる。

また飲み手の目線で考えた時に、ワインとランビックの大きな違いは酸の強さ。率直にいえばランビックは酸が強すぎる。ランビックだけで飲むというより、食事との相性の良さを以ていかに広げていくか。ペアリングでの提案に可能性はあるのでは?

次回、ドイツ・フランス編へつづく。

salo Owner & Director

青山 弘幸

instagram :https://www.instagram.com/salo_kamakura

facebook : https://www.facebook.com/aoyamahiroyuki

引き続きお酒に関わる出会いやご縁を探しています。また応援のメッセージもとても嬉しいです。もしご興味を持っていただけたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。