【note運営がもっと楽になる!】7つのお悩み別解決方法

皆さん、こんにちは。

IS factory note編集部の山口です。

今回の企画は、noteを続けていくなかで直面する課題やお悩みを解決していこう!ということで、企業noteを3年活用している私、山口が運営のコツを紹介させていただきます。

実際にnoteを運用されている方や、これからnoteを始める方も参考になるかと思いますので、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。

時間がなくて最後まで読むのが難しい方は、「まとめ」をご覧いただければと思います。

それでは早速いきましょう~!!

お悩み①記事のネタがない

よくあるこちらのお悩み。私もnoteをはじめたての頃は、毎週のようにネタがないと思っていた内の一人です(笑)

ですが、ネタ探しの方法や考え方を変えればあっという間に何個ものネタが浮かんでくるのです!そんなうまい話があるのかと思っている方も、まずは以下のスタンスを意識してみることをおすすめします。

“日常を切り取る意識をする”

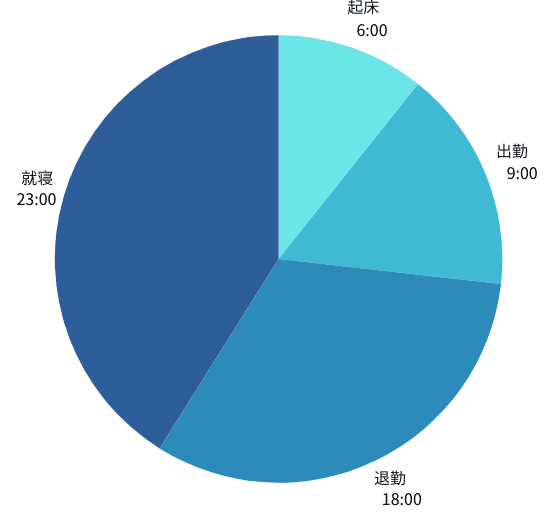

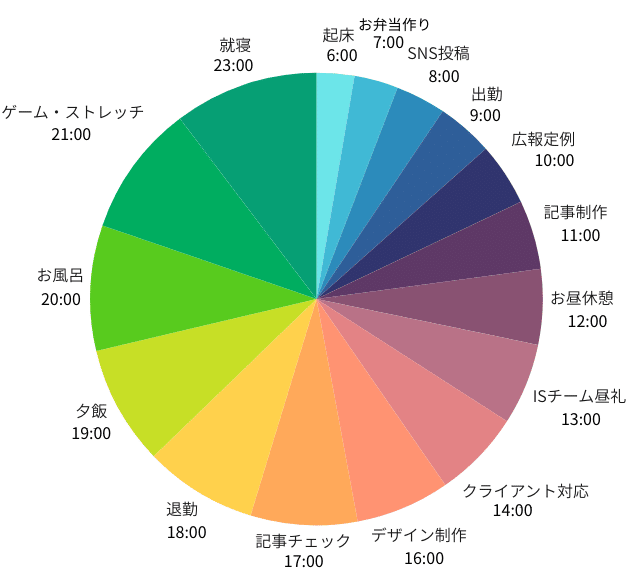

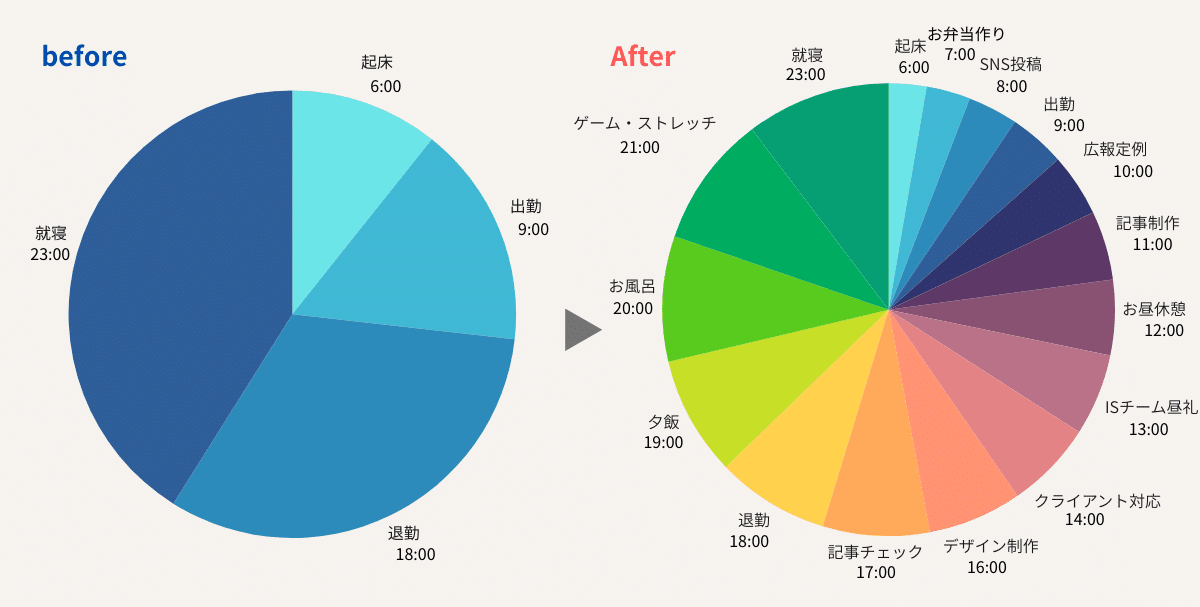

日常を切り取る?どういうこと??と頭の中が疑問だらけかもしれませんが、実際の例として平日の私の一日をご紹介します。

こちらが私の一日のスケジュールになりますが、切り取る意識がない場合「9時に出勤して18時まで仕事をした」という、ひとつのコンテンツしか生まれません。

ですが、一日を切り取るとどうなるでしょうか。

「朝起きてから出勤するまでにしていること」「広報定例の内容」「仕事後の時間」と、一日を分解するだけでいくつものコンテンツが生まれます。

スケジュールは業務内容や行動を表しますが、これにマインドをプラスすると、さらに多くのコンテンツを生成できるのです。

マインドの例:仕事のスタンス、会議で意識していること等

自分にとっては何気ない一日だったとしても、ほかの人にとっては特別なことかもしれない。そういった意識を持つと、企画を考えるのが楽しくなります。

ネタ作りの考え方を身につけたところで、私がこれまでに探してきたネタの宝庫をご紹介します。

【ネタの宝庫】

・社内(会議、定例、報告・共有会、slack、アンケート)

・他社のnote

・創作カレンダー

・コンテスト

・SNSやニュースサイト

創作カレンダーはnote社が提供しているもので、季節のイベントや読まれやすいテーマをカレンダーにまとめてくださっています。

また、ハッシュタグをつけてコンテストに参加することもできるので、気になったハッシュタグからテーマを見つけてみるのも良いでしょう。

ほかにも、記事のテーマ(社外・社内)と提供する情報(社外・社内)を組み合わせることで、"異なるコンテンツタイプ"を生み出すことができます。ここでは「コンテンツシナジー方程式」と呼んでおきましょう。(私が勝手に名付けました(笑))

【コンテンツシナジー方程式】

1.社内(テーマ)×社内(情報)=PR

特徴:自社の取り組みや実績を強調してPRできる

2.社内(テーマ)×社外(情報)=記事の紹介

特徴:参考にした外部の記事から自社の事例を紹介できる

3.社外(テーマ)×社内(情報)=タイムリーな情報提供

特徴:社内の最新情報や出来事を素早く外部に伝えられる

4.社外(テーマ)×社外(情報)=ノウハウの共有

特徴:特定のテーマに対して専門的な知識を共有できる

上記でお伝えした方程式以外にも、互いに情報を持ち寄り、記事にするといった「他社コラボ」も相乗効果が生まれます。

コラボは拡散力も高く、新しい層へのリーチにも繋がるのでおすすめです。弊社では過去に記事リレー企画を実施しました📝

情報の収集場所や、提供内容によって様々なジャンルの記事をつくることができるので、コンテンツは無限大です∞ネタ探しに迷った時は「社外」と「社内」両方に目を向けてリサーチしてみてください。

お悩み②記事を書くモチベーションが上がらない

私もこの悩みに何度直面したことか分かりません。今でも書くのが辛いと感じる時もありますし、メンバーともよくこの会話をしてます(笑)

ただ、会話の中からよく出てくるのが”執筆は短い時間で勝負するのが効果的”ということです。

記事を書くにも「すらすら書ける時期」と「全く筆が通らない時期」といった、ある程度の波があると思います。その波を自分なりに理解して、『今は書けるタイミングではないから一旦ほかの作業をしよう』と割り切るのも手のうちの一つです。

私の場合、昼食を食べるとその影響で眠くなり、集中力が落ちてしまうので書くのは必ず午前中と決めています。「頑張って書き進めればいつか終わる」と思って作業に取りかかるよりも、他の業務に時間を使った方が圧倒的に効率良く進められるからです。

ほかのことに目を向けていると自然とアイディアが浮かんだりするので、マンネリ化を防ぐためにも”考えない時間”をつくってみるのも良いでしょう。

また、「自分の中のやる気スイッチ」を見つけておくのも大切です。

・ストレッチをして背筋を伸ばす

・お気に入りの音楽を流す

・顔を洗って身なりを整える

など、どんなことでも良いです。私の場合、コーヒーを飲むとスイッチが入るので、執筆作業にコーヒーは欠かせません。

このように、自分のやる気スイッチ探して、オンオフを切り替えられるようになれば、短時間で業務を終わらせることができます。

モチベーションが上がらないことは決して悪ではなく、人は誰しも腰が上がらない時があるのです。「モチベーションを保ち続ける」のではなく、「集中できる時間を見つける」気持ちで重く捉えないでくださいね。

お悩み③継続できない

このお悩みを解決する前に、前提として何をもって継続できないと言えるのでしょうか。

「週に一度の更新ができてないから?」

「予定していたインタビュー記事が書けてないから?」

もしかすると、目標のハードルが高すぎるのかもしれません。

note運営はほかの業務と兼任する形で任されている方も多いと思います。まずは自分自身の業務を整理し、執筆に取れる時間を確保することが大切です。時間が取れない場合は一部の業務をメンバーに割り振るなどして、執筆できる環境を整えることから始めてみましょう。

また、最初のうちは「週に一度の更新」といった数字を目標とするのではなく、「会社の特徴を見つける」「他社のnoteをリサーチする」といった小さな目標から設定するのがおすすめです。

はじめから高すぎる目標を掲げてしまうと、「また今日も出来なかった…」と落胆してモチベーションを下げかねません。できることをひとつでも増やす意識をしてみることで、基礎が身についていきます。

お悩み④社内を巻き込めない

企業規模にもよりますが、特に従業員数の多い会社では上司との距離感が遠かったり、他部署のことまで情報が行き届いていないことも多いのではないでしょうか。接したことのない相手だとなおさら情報をキャッチするのも難しく、不用意に近づくことが困難な場合もあるでしょう。

私もはじめは「みんな忙しいだろう」を理由に社内の協力を恐れていた内の一人でした。

ですが、自分から動かなければ距離は遠くなる一方です。このままでは良くないと思った私は、記事の感想をもらうことから始めました。

このことは2022年5月に書いた記事でも紹介しているのですが、感想をもらうことで読者目線を知れるようになり、このことがきっかけで社内アンケートやインタビューの依頼もしやすくなりました。

【当時の記事はこちら】

社内を巻き込む場合は、お悩み③の継続できない場合の対処法でもお伝えした小さい目標から設定するのと同様、徐々に協力のハードルを上げていくのをおすすめします。

また、社内の人が協力しやすいように「noteで日々どんなことを発信しているのか」「何を目的に運営しているのか」など、企業のnoteを知ってもらう時間をつくるのも良いでしょう。

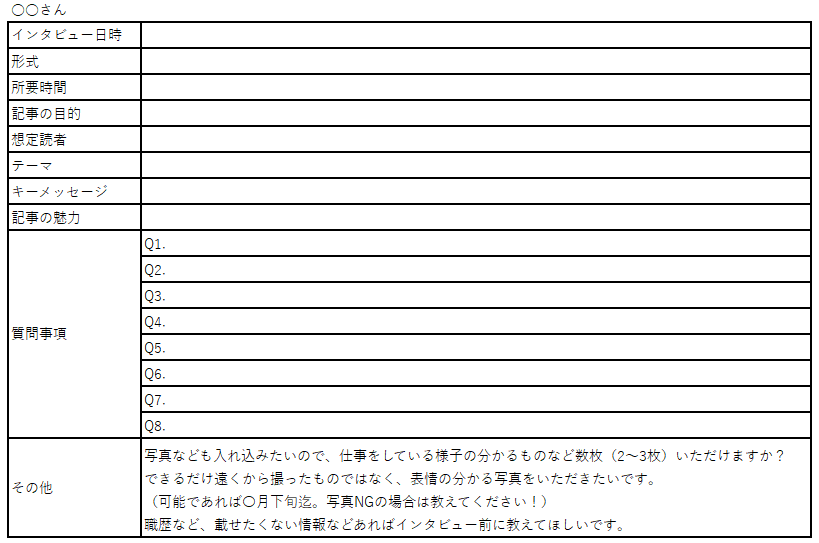

目的を伝えるほかにも、私たちnote編集部では記事を書くのが初めてという方には書き方のテンプレートを送ったり、インタビューに協力してもらう方には事前に質問事項を記載したシートを送るなどして、なるべく協力者の負担をかけないようにしています。

書き手側の不安を払拭するのも運営の役割なので、依頼する際はしっかりフォローをするのも忘れずに。記事を書いてくれた人にはお礼とともに社内に共有することで、依頼者と協力者の間に信頼関係が生まれます。

社員の方に継続して記事を書いてもらいたい場合は、モチベーションを上げる工夫も必要です。私たちは全体会議で記事をシェアしたり、毎月ピックアップ記事を選出する、年間アワードを開催するなどして、"成果を見える化"するようにしています。

【過去に開催したnoteアワードはこちら】

協力いただいた方を称えるだけでなく、運営者の率直な想いを知ってもらうために、note編集部のメンバーを集めて対談記事も展開しました。

【note編集部座談会】

直接気持ちを伝えるのが苦手な方は、その想いをnoteに綴るのも良いかもしれません。

お悩み⑤目標の立て方が分からない

「年内にフォロワー〇〇人増やす」、「年間PV数〇〇ビューを目指す」といった具体的な目標を立てる前に、コンセプトを明確にすることが重要です。

企業によってnoteの方針は様々なので、まずは「このnoteで何を伝えたいのか」をはっきりさせておきましょう。

採用広報・社内広報、事業広報によっても目標設定は異なります。自社独自のオウンドメディアを運営されている場合は、noteとオウンドメディアの棲み分けも必要です。

弊社の場合はIS factory magazineというオウンドメディアも展開しているので、「noteは採用・社内広報」「オウンドメディアは事業広報」といった形で区別しています。

<IS factory magazineはこちら>

各目的に対する発信ジャンルは以下のケースが多いです。

<採用広報>

・企業文化

・代表、社員インタビュー

・オフィス紹介

・採用イベントや会社説明会情報

・求人情報

<社内広報>

・社内ニュース

・福利厚生

・社内イベント

・表彰

<事業広報>

・サービス紹介

・導入事例

・ノウハウ提供

・イベント告知

発信内容に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください!

コンセプトやコンテンツが決まったらKPIの設定となりますが、noteを運用する場合はガチガチに数字を固めないことをおすすめします。なぜなら数字を意識しすぎてしまうと「バズり」を意識した記事になってしまうからです。

「数字が取れないからもっとキャッチーなタイトルを考えなきゃ」

「たくさんの人に読んでほしいから宣伝を強化しよう」

など、これらは決して悪いことではないですが、行き過ぎると自己中心的な記事が生まれてしまうので要注意です。この記事は大きく分けると3つあります。

<自己中心的な記事の特徴>

1. クリックベイト記事

サムネイルと記事の内容に乖離のある内容

例:「衝撃の事実が明らかに!」(実際は全く衝撃的ではない)

2. 顧客視点を無視した記事

読者や顧客のニーズを無視して数字や実績をアピールする

例:「当社の新しい製品は業界最高の性能を誇ります。」

(読者がその性能をどう役立てるかの説明がない)

3. エンゲージメントに欠ける記事

読者との対話や関与を意識せず、ただ一方的に自社の成果を伝えるだけの記事

例:「先月と比較して売り上げが倍に増えました」

(実際の具体的な戦略を示さず、読者が役立つ情報を得ることができない)

これらは読者の共感を得にくいだけでなく、自慢や宣伝ばかりの記事と捉えられてしまいます。読者視点を取り入れてブランドイメージを崩さないよう、執筆を終えたらダブルチェックをするなどして質を担保していきましょう。

お悩み⑥読者が増えない

前述で「数字(KPI)は固めすぎない方がいい」とお伝えしましたが、とはいえフォロワーやPV、エンゲージメントといった数値をもとに評価する企業も少なくありません。

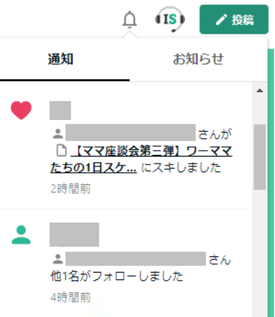

noteの特徴は通常のオウンドメディアとは違い、コメントやスキの機能が備わっているため、外部と交流できるのがポイントです。

コメントやスキを押すと、このような通知が表示されます。

アクションを起こすことで、XやInstagramといったSNSと同様の交流がnoteでも出来るというわけです。

読者を増やすにはコンテンツの質や頻度を上げようと施策を考える方も多いのですが、この「外部と交流できる点」が意外と重要視されていないのが現状です。

いくら渾身の記事を書いたとしても、企業のnoteがあるというのを認知してもらえなければ、せっかく書いた記事も読んでもらえません。まずはユーザーの記事にスキやコメントをして交流を図ることから始めてみてください。

ほかにも、SNSで記事を宣伝することでPV数の向上やフォロワーの増加に繋がります。私も新着記事が出ると毎回Xにアップしてきました。

「参考になる企業noteアカウント」を宣伝したときは、Xで1.2万インプレッションを記録しています。

/

— やまぐち@IS広報 (@yama_wsff) July 18, 2023

note更新のお知らせ📖

\

「企業noteを始めたけど何から手をつけていいか分からない」というnote初心者さんに向けて、参考になる企業アカウントをご紹介✍️

ブクマして今後の運営にお役立てください☺️🌸

これからnoteを始める方必見!参考になる企業noteアカウント10選https://t.co/hX8kPMMgrQ

もちろん、投稿する内容によってはリスクも生じるため、上司や社員と相談しながら方針を決めていってくださいね。

お悩み⑦上司の説得が難しい

よくあるお悩みのラストは「上司への説得」です。もしかするとこのお悩みは一番ハードルが高いのかもしれません。

SNSの活用に前向きな企業もいれば、セキュリティやリスクマネジメントの観点からSNSを禁止している企業もいるでしょう。

まずは、上司がどこに懸念を感じているのかを知る必要があります。そのうえで懸念点を払拭できるような対策を提案してみましょう。

よくある懸念点のひとつとして、「ブランドイメージが崩れてしまうのではないか」といった意見もありますが、その場合は投稿内容や発信スタイルに関するガイドラインを設定しておくのをおすすめします。

また、noteを始めるにあたって目的が曖昧だと今後のビジョンが見えづらいと思われるかもしれません。コンセプトやペルソナを設定し、上司にプレゼンしてnoteへの想いを伝えましょう。

資料を用意するのは大変ですが、運営時にも必要な内容ばかりですのでこちらを参考にしてみてください。

<提案時にあると良い説得材料>

・コンセプト

・ターゲット、ペルソナ

・noteのメリット、デメリットと課題に対する対策

・運用体制、スケジュール

・発信ジャンル

・投稿頻度

・KPI(フォロワー数、PV数、エンゲージメント率など)

・ロールモデルとするアカウント

・他社の成功事例

上司を説得するにはある程度、内容をまとめた状態で話を持っていくのがベストです。一度話しただけで理解してもらうのは難しいと思いますので、根気強く粘る気持ちでチャレンジしていきましょう。

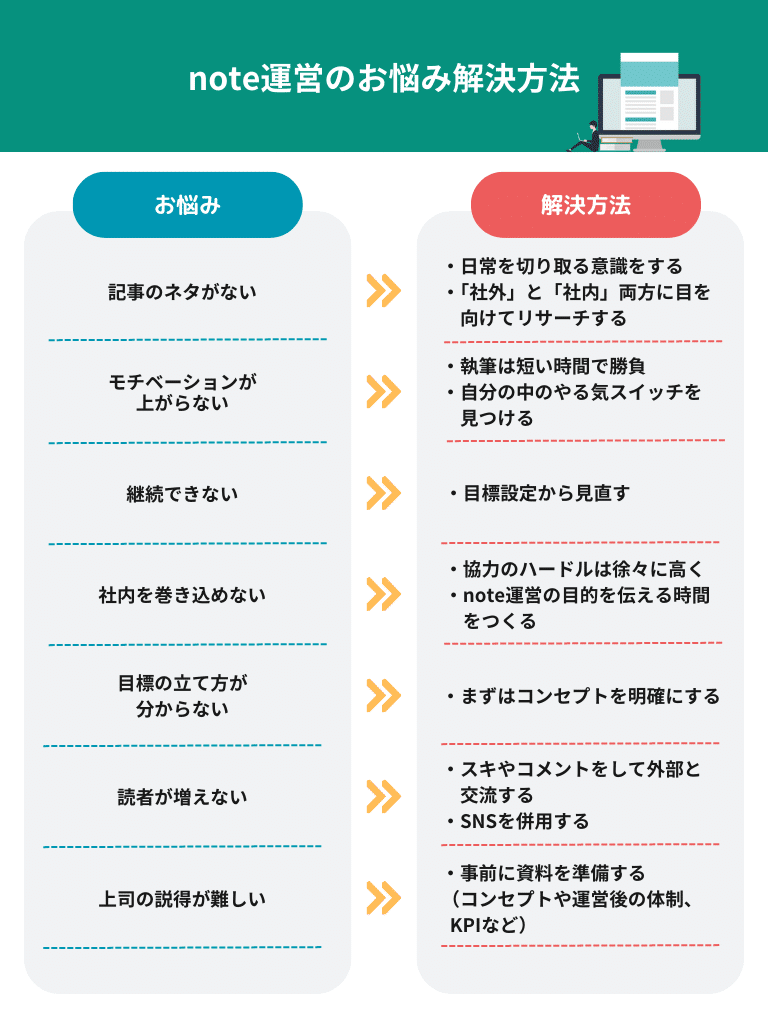

まとめ

今回はnote運営のお悩みについてお話しました。

かなり長文になってしまったため、今回の内容を軽くまとめさせていただきます。

たくさんのお悩みを紹介してきましたが、ほかにも課題に感じていることなどがあればコメントいただけると嬉しいです!

最後までお読みいただきありがとうございました。